5.2.5. Трансгенные сорта

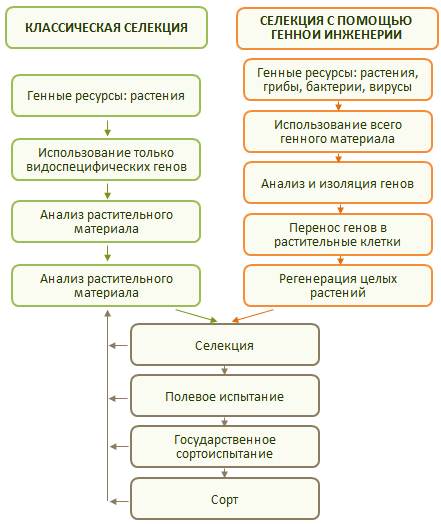

Большой прогресс в селекции сортов на устойчивость ожидается от применения методов генной инженерии, которые отличаются от традиционных методов и расширяют перспективы создания доноров устойчивости (рис. 27).

Рис. 27. Схема классической селекции и селекции трансгенных растений с помощью генной инженерии [14]

Современные методы биотехнологии обладают возможностями, которые недоступны для традиционной селекции. С помощью методов генетической инженерии (точнее, молекулярной селекции) из растений различных систематических групп, животных или микроорганизмов – прокариотов выделяется целевой ген, который с помощью векторной системы переносится в растение-реципиент. Генетически модифицированное растение включает в свой геном трансген, экспрессия которого обеспечивает образование нового белка и появление нового признака у трансформированного растения. Например, с помощью гена биосинтеза эндотоксина, перенесенного из Bacillus thuringiensis (Bt) в растение картофеля получены генотипы, устойчивые к колорадскому жуку. Аналогичным образом, используя другие штаммы Bt, получают растения, устойчивые к другим листогрызущим вредителям. В случае, если перенос «дикого» гена не обеспечивал необходимый уровень экспрессии и приобретение трансформантом требуемой устойчивости, то в лабораторных условиях синтезировали аналог природного гена, обладающий необходимым уровнем экспрессии. В итоге были получены трансформированные растения с высокой степенью устойчивости к повреждению колорадским жуком. Аналогичным образом, путем переноса генов биосинтеза защитных полипептидов растений – дефензинов, можно получать растения, устойчивые к фитопатогенным грибам. Нет сомнений, что дефензины могут обеспечить устойчивость к широкому кругу возбудителей болезней растений. Показано, например, что дефензины из амаранта обладали высокой активностью против Alternaria brassicola, Ascochyta pisi, Botrytis cinerea, Colletotrichum lindemutianum, Fusarium culmorum, Verticillium dahliae – возбудителей опаснейших болезней культурных растений. Для придания растениям свойств устойчивости могут быть использованы и другие гены, контролирующие биосинтез специфических веществ, подавляющих рост фитопатогенов, или действующие иным образом.

Большие успехи достигнуты в трансформации двудольных растений (томаты, картофель, хлопчатник, рапс, сахарная свекла), меньше – злаковых (кукуруза).

Работы в области генной трансформации культурных растений ведутся с целью повышения их устойчивости к вредным организмам, продуктивности и качества урожая. |

Первыми трансгенными растениями (ТР) были томаты Flavr Sarv™, плоды которых сохранялись длительное время после созревания и уборки урожая. Впервые ТР были зарегистрированы в США. Получены формы модифицированной сои с измененным соотношением фракций жирных кислот, рапса – с модифицированным составом масел, картофеля – с измененной структурой крахмала.

Наиболее перспективным оказалось изменение природы растений с целью повышения устойчивости к вредным организмам. Генная инженерия дала в руки селекционерам новый инструмент переноса в растительный организм генов независимо от их происхождения (бактериальные, животные). Особенно успешным оказался перенос генов бактерии Bacillus thuringiensis (Bt), продуцирующей белок, токсичный по отношению к чешуекрылым (Lepidoptera) и некоторым жукам, повреждающим томаты, сою, хлопчатник, картофель, кукурузу и рис. Идут работы и по использованию генов, кодирующих синтез белков растительной природы (лектинов, ингибиторов амилазы, протеазы, холестерол оксидазы), задерживающих рост насекомых. Выделены гены, контролирующие устойчивость растений к вирусным болезням за счет образования специфичных покровных белков. По такой технологии создан в США сорт желтой тыквы, устойчивый к двум вирусам. Предпринимаются попытки получения устойчивых к грибным и бактериальным патогенам ТР переносом генов, кодирующих синтез ферментов, разрушающих клеточные стенки гриба или подавляющих рост и развитие грибов и бактерий.

Большой объем исследований и широкомасштабных полевых испытаний позволил внедрить новые технологии производства семян и выращивания ТР в весьма короткие сроки. Преимущества ТР связаны с их более высокой продуктивностью, устойчивостью к вредным организмам, существенным уменьшением количества используемых пестицидов при выращивании культурных растений и меньшей опасностью загрязнения окружающей среды. Все это в конечном итоге повышает экономическую и экологическую устойчивость сельскохозяйственного производства.

В 2005 г. 8,5 млн. фермеров в 21 стране засевали генно-инженерно-модифицированными культурами около 90 млн. га. Ведущими странами – их производителями были США (55 %), Аргентина (19 %), Бразилия (10 %), Канада (6 %) и Китай (4 %). Основные площади были заняты соей (60 %), далее кукуруза (24 %), хлопчатник (11 %) и рапс (5 %).

Наибольшие площади занимают ТР, устойчивые к гербицидам. Это связано с повышением рентабельности их выращивания за счет применения высокоэффективных, нестойких гербицидов сплошного действия – глифосата и глюфосината.

Вt-растения обеспечивают высокоэффективную борьбу с европейским кукурузным (стеблевым) мотыльком, юго-западным стеблевым кукурузным мотыльком, табачной листоверткой, хлопковой листоверткой, розовым коробчатым червем и колорадским жуком. В США выращивают без ограничений Вt-картофель, устойчивый к колорадскому жуку, хлопчатник – к табачной листовертке, коробчатому червю, розовому коробчатому червю; кукурузу – к европейскому стеблевому мотыльку, юго-западному кукурузному мотыльку, хлопковой совке.

Преимущества выращивания таких сортов состоят в снижении числа инсектицидных обработок, высокой устойчивости к вредителям, повышении урожайности, дополнительном защитном эффекте от сохранения полезных животных – птиц, рыб, гидробионтов и широкого круга полезных насекомых.

Имеющиеся научные разработки позволяют ожидать в ближайшем будущем коммерциализацию новых ТР кукурузы, устойчивой к проволочнику, озимой и хлопковой совкам, азиатскому стеблевому мотыльку, африканскому стеблевому мотыльку, фузариозам и микотоксинам; хлопчатника – к коробчатому червю и хлопковому долгоносику; сои – к вредителям и гербицидам; рапса – к вирусам желтухи свеклы и турнепса; картофеля – к колорадскому жуку и гербицидам; кормовой и сахарной свеклы – к гербицидам; риса – к гербицидам, бактериальному ожогу, стеблевому бурильщику; пшеницы – к фузариозу, вирусу желтой карликовости и гербицидам; подсолнечника – к чешуекрылым вредителям, склеротиниозу, вертициллезу, гербицидам; томатов – к совкам, бражнику, вредителям плодов, вирусам, гербицидам.

Перспективы возделывания ТР весьма велики, учитывая возможности новых технологий введения трансгенов с дополнительными характеристиками, а также уже используемых конструкций.

Площади трансгенных растений с двумя группами генов устойчивости (к вредителям и гербицидам) уже занимают 15 % общих площадей ТР.

Несмотря на очевидную экономичность новых трансгенных технологий, до настоящего времени мнение о целесообразности их широкого освоения неоднозначно. Недостаточная изученность отдаленных последствий, связанных с возможной опасностью для человека из-за изменения химического состава урожая ТР и для нецелевой биоты – из-за вертикального переноса трансгенов к диким сородичам или сорнякам, а также экономико-социальные и этнические причины заставляют ряд стран Западной Европы и Японию, а также Россию временно воздерживаться от использования ТР. Поэтому требуется дальнейшая объективная научная оценка их безопасности.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ