5.5. Оценка эффективности методов растений

Назначение методов защиты растений состоит в выполнении стратегических задач, которые формулируются при разработке систем защиты растений разного уровня сложности. При этом важно учитывать особенности действия различных методов на тактики Р, В, Т вредных организмов, а также на формирующиеся элементы структуры урожая.

Конечными показателями воздействия на тактики Р, В, Т различных экологических или биологических групп вредных организмов является определение биологической эффективности методов защиты растений.

Под биологической эффективностью понимают результат применения метода в полевых условиях, выраженный показателями снижения численности вредных организмов или заболеваемости растений (в процентах от исходных показателей). |

Для вредных организмов с признаками К-стратегов, у которых сезонная динамика ЭП зависит от их исходной численности, особенно важно определение снижения этого показателя. В то же время для вредных видов с признаками r-стратегов, особенно фитопатогенов, чаще определяют снижение заболеваемости растений. Для вредных организмов с промежуточными стратегиями важно определять биологическую эффективность по обоим показателям.

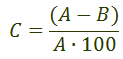

Биологическая эффективность определяется по формуле Аббота:

где: С – биологическая эффективность в процентах;

А – численность вредных организмов или заболеваемость растений до применения метода защиты растений;

В – численность вредных организмов или заболеваемость растений после применения метода защиты растений.

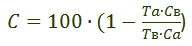

Приведенная формула достаточно проста и универсальна для большинства вредных организмов, (исключение составляют быстро размножающиеся, а также активно мигрирующие виды – тли, клещи, саранчовые и др.), применительно к которым биологическая эффективность пестицида определяется по формуле Хендерсона и Тилтона:

где: С – биологическая эффективность в процентах;

Тв – численность вредных организмов до применения метода защиты растений;

Та – численность вредных организмов после применения метода защиты растений;

Св – численность вредных организмов в контроле до начала применения метода защиты растений;

Са – численность вредных организмов на контроле после применения метода защиты растений.

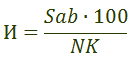

При определении биологической эффективности по заболеваемости (поврежденности) растений надежнее использовать показатель «индекс развития заболевания», который объединяет два показателя – распространенность болезни и степень поражения (повреждения) растений и вычисляется по формуле Мак-Кини:

где: И – индекс развития заболевания в процентах;

Sab – сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий балл поражения по шкале учета (b);

N – общее число проанализированных растений (здоровых и больных);

К – максимальный балл поражения в шкале;

100 – перевод показателя в проценты, если учетная шкала в баллах.

В случае, когда учетная шкала выражена в процентах, формула приобретает вид:

где: И – индекс развития заболевания в процентах;

Sab – сумма произведений числа больных растений (a) на соответствующий процент интенсивности поражения (b);

N – общее число проанализированных растений.

Конечным показателем воздействия методов защиты растений на элементы структуры урожая является определение хозяйственной эффективности. Под хозяйственной эффективностью понимают результат применения методов защиты растений, выраженный показателями количества и качества прибавки (сохранения) урожайности сельскохозяйственной продукции (%, т/га и др.).

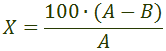

Хозяйственная эффективность в процентах определяется по формуле:

где: X – хозяйственная эффективность применения методов защиты растений в процентах;

А – урожайность после применения мер борьбы (т/га, кг/га и др.);

В – урожайность (т/га, кг/га) до применения методов защиты растений.

Экономическую эффективность защитных мероприятий характеризуют комплексом показателей: чистым доходом (прибылью) с единицы площади, себестоимостью и затратами труда на производство одной тонны продукции, ростом производительности труда, окупаемостью дополнительных затрат, уровнями рентабельности защитных мероприятий и производства продукции и др. |

Экономическая сторона влияния вредных организмов на урожайность сельскохозяйственных культур нашла свое отражение в критерии экономического порога вредоносности (ЭПВ).

Под экономическим порогом вредоносности понимают такую численность (плотность) вредных организмов или вызываемых ими заболеваний (индекс развития в %), при которых применение защитных мероприятий экономически рентабельно. |

Затраты на применение пестицидов должны окупаться не менее, чем техкратным дополнительным урожаем. От ЭПВ следует отличать показатель порога вредоносности (ПВ), при котором статистически существенно (с вероятностью 95 %) снижается урожайность (продуктивность) от определенной численности вредных организмов или поражении (повреждении) ими растений. Допустимый уровень недобора урожая при ПВ составляет 5 %. При применении пестицидов в защитных мероприятиях учитывают уровень эффективности естественных врагов (УЭЕВ), который показывает соотношение численности в системе «фитофаг – энтомофаг», при которой энтомофаги контролируют численность фитофагов и пестицидные обработки нецелесообразны (отменяются).

К важным показателям оценки методов защиты растений относятся биоэнергетическая эффективность и оценка степени долгосрочных негативных экологических последствий.

Биоэнергетическая эффективность определяется по формуле:

где: Е – энергетический коэффициент;

Qпу – прибавка урожая, выраженная в джоулях в расчете на 1 га (Дж/га);

Qзэ – затраты энергии в джоулях в расчете на 1 га (Дж/га).

При этом важно учитывать затраты, требующиеся на ликвидацию или компенсацию ущерба, нанесенного природе, здоровью человека, сельскохозяйственным животным, ухудшению качества урожая. В итоге дается оценка экологических последствий применяемых мероприятий (табл. 49).

Таблица 49

Энергетическая эффективность и степень экологических последствий применения методов и приемов защиты растений

Метод или прием защиты растений |

Энергетическая эффективность |

Степень негативных экологических последствий |

|||||

низкая |

средняя |

высокая |

отсутствует |

легкая |

умеренная |

тяжелая |

|

Организационно-информационный: |

|||||||

системы управления |

+ |

+ |

|||||

карантин |

+ |

+ |

|||||

прогноз развития вредных организмов |

+ |

+ |

|||||

Агротехнический: |

|||||||

фитосанитарная структура севооборотов и агроландшафтов |

+ |

+ |

|||||

фитосанитарная технология возделывания с-х. культур |

+ |

+ |

|||||

Генетический — изменение генотипа и генофонда: |

|||||||

растений |

+ |

+ |

|||||

вредных организмов |

+ |

+ |

|||||

Биологический: |

|||||||

искусственное культивирование врагов вредных организмов |

+ |

+ |

|||||

интродуцирование энтомофагов |

+ |

+ |

+ |

||||

поддержание природных врагов вредных организмов |

+ |

+ |

|||||

использование биологически активных веществ |

+ |

+ |

+ |

||||

Физический: |

|||||||

механический |

+ |

+ |

|||||

термический |

+ |

+ |

|||||

электромагнитный |

+ |

+ |

|||||

соляризация |

+ |

+ |

|||||

Химический: |

|||||||

обработка семян |

+ |

+ |

|||||

обработка посевов |

+ |

+ |

+ |

||||

Высокой энергетической эффективностью при отсутствии негативных экологических последствий обладают агротехнические приемы, возделывание устойчивых сортов, использование биологически активных веществ и др. Энергетически затратной с тяжелыми экологическими последствиями может быть обработка посевов пестицидами против вредных организмов. Другие методы обладают умеренной энергетической эффективностью (физический, иммунизация растений и семян и др.) при незначительной и умеренной степени негативных экологических последствий.

Оценка методов защиты растений по их энергетической эффективности и степени негативных экологических последствий недостаточно распространена, хотя важность ее трудно переоценить.

Таким образом, оценка эффективности методов защиты растений включает следующие показатели:

подавление или стимуляцию эволюционно-экологических тактик жизнедеятельности вредных организмов – Р, В, Т, или их синонимов: источников воспроизводства вредных организмов, факторов передачи во времени и в пространстве, восприимчивости растений к вредным организмам;

подавление или стимуляцию эволюционно-экологических тактик жизнедеятельности вредных организмов – Р, В, Т, или их синонимов: источников воспроизводства вредных организмов, факторов передачи во времени и в пространстве, восприимчивости растений к вредным организмам;

влияние методов на группы экологических эквивалентов вредных организмов, обусловливающих фитосанитарное состояние сред и нормальное функционирование органов растений (подземных, надземных, зародышевых, сосудисто-проводящих пучков);

влияние методов на группы экологических эквивалентов вредных организмов, обусловливающих фитосанитарное состояние сред и нормальное функционирование органов растений (подземных, надземных, зародышевых, сосудисто-проводящих пучков);

воздействие (положительное, отрицательное) на формирование элементов структуры урожая сельскохозяйственных культур.

воздействие (положительное, отрицательное) на формирование элементов структуры урожая сельскохозяйственных культур.

Конечными показателями воздействия методов защиты растений являются:

биологическая эффективность в процентах;

биологическая эффективность в процентах;

хозяйственная эффективность в процентах, центнерах или тоннах сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 га;

хозяйственная эффективность в процентах, центнерах или тоннах сельскохозяйственной продукции в расчете на 1 га;

экономическая эффективность в показателях чистого дохода (прибыли), уровня рентабельности и др.;

экономическая эффективность в показателях чистого дохода (прибыли), уровня рентабельности и др.;

энергетическая эффективность и степень негативных экологических последствий.

энергетическая эффективность и степень негативных экологических последствий.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ