5.4.5. Общие требования к безопасности применения пестицидов

Выделяют три главные опасности, связанные с применением пестицидов.

Первая опасность заключается в их недостаточном избирательном действии. Они уничтожают не только вредные организмы (целевые объекты), но и нецелевые (энтомофаги, эпифиты, антагонисты и др.). В результате нарушается сложившееся в процессе эволюции соотношение в системе «вредные организмы – полезные организмы», ограничиваются или прерываются механизмы саморегуляции численности вредных организмов в агроэкосистемах. Наиболее яркой иллюстрацией этого положения является вспышка численности клещей в разных регионах мира после интенсивного применения ДДТ и Севина против яблонной плодожорки после того, как были уничтожены энтомофаги клещей (фитосейиды, русы, хищные трипсы, златоглазки и др.).

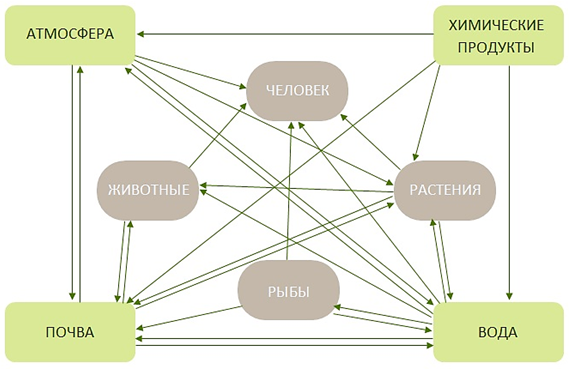

Вторая опасность пестицидов связана с их миграцией и рассеиванием с обрабатываемых угодий (рис. 33).

Рис. 33. Циркуляция химических препаратов в окружающей среде

Известно, что только до 10 % пестицидов при их применении попадает на целевые объекты, а около 90 % рассеиваются в окружающую среду, переносится воздушными и водными потоками на значительные расстояния. Мигрируя по профилю почвы, остатки пестицидов могут попадать в организм человека и сельскохозяйственных животных. Мигрируя по пищевым цепочкам, липофильные пестициды способны к аккумулированию в звеньях трофических связей, а также попадают в продукцию животноводства и загрязняют ее.

Третья опасность пестицидов заключается в том, что у вредных организмов довольно быстро вырабатывается привыкание к их токсическому действию. Приобретенная наследственная устойчивость, или резистентность вредных организмов к пестицидам вызывает необходимость повышать дозы их применения, заменять новыми. В настоящее время известно более 1000 видов вредных организмов резистентных к пестицидам. Кроме того, экологические ниши уничтоженных видов и популяций в процессе сукцессии занимают другие, нередко более агрессивные виды. Так, консорции чувствительных двудольных сорняков в агроценозах зерновых злаковых культур вследствие длительного применения гербицидов группы 2,4-Д и 2М-4Х сменились ранее относительно редко встречавшимися злаковыми и устойчивыми (к этим гербицидам) широколистными сорными видами (такими как подмаренник, звездчатка, осоты, амброзия полыннолистная и др.).

Существенным недостатком пестицидов является также трудность их утилизации, так как большинство из них не разлагается традиционным компостированием, достаточно стойки к действию кислот, щелочей или химических окислителей.

|

Опасность пестицидов вызывает необходимость регламентации их применения специальными инструкциями федерального уровня. В стране ежегодно пересматривается и издается «Каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Ассортимант препаратов регистрируется в соответствии с Федеральным законом «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами». |

В Списке (графа 1) указаны торговые названия препаратов, их препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант. Указаны (графа 2) нормы расхода препаратов, культура и объекты применения (графы 3, 4), способ применения (графа 5), а также срок ожидания (т.е. минимальное время от обработки до сбора урожая) и срок выхода персонала на обработанный пестицидами участок для проведения ручных и механизированных работ (графы 6, 7).

В конце «Каталога…» в приложении приводятся ограничения по применению пестицидов в коммунальном хозяйстве, классы опасности для пчел и соответствующие им условия применения и другие сведения. Заказать Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, можно через редакцию журнала «Защита и карантин растений» или найти в сети интернет.

При работе с пестицидами химической и биологической природы надо соблюдать правила техники безопасности в соответствии с их гигиенической классификацией (табл. 48).

Таблица 48

Гигиеническая классификация пестицидов

Показатели |

1-й класс. Чрезвычайно опасные |

2-й класс. Опасные |

3-й класс. Умеренно опасные |

4-й класс. Малоопасные |

Средняя смертельная доза при введении в желудок (мг/кг) |

Менее 50 |

51–200 |

201–1000 |

Более 1000 |

Средняя смертельная доза при нанесении на кожу (мг/кг) |

Менее 100 |

101–500 |

501–2500 |

Более 2500 |

Средняя смертельная концентрация в воздухе (мг/м3) |

Менее 500 |

501–2000 |

2001–20000 |

Более 20000 |

Коэффициент кумуляции (1/10 ЛД50, 2 месяца) |

Менее 1 |

1–3 |

3,1–5 |

Более 5 |

Стойкость в почве |

Время разложения на нетоксичные компоненты – более 1 года |

Время разложения на нетоксичные компоненты – 6–12 месяцев |

Время разложения на нетоксичные компоненты – менее 6 месяцев |

Время разложения на нетоксичные компоненты – менее 1 месяца |

Тератогенность (значительные структурные нарушения потомков, включая уродства) |

Доказана тератогенность для человека в эпидемиологических исследованиях или, в порядке исключения, в единичных наблюдениях на людях в сочетании с установленной дозозависимой тератогенностью для животных, включая дозы, нетоксичные для материнского организма |

Дозозависимый тератогенный эффект у потомства, включая дозы, нетоксичные для материнского организма, или значительное превышение спонтанного уровня уродств у животных при воздействии доз, токсичных для матерей |

Наличие тератогенного эффекта у потомства при воздействии доз, токсичных для материнского организма. Отсутствие дозовой зависимости тератогенного эффекта |

Отсутствие тератогенного эффекта в рамках стандартного протокола исследований |

Эмбриотоксичность в период зачатия и образования эмбриона |

Доказана эмбриотоксичность для человека в эпидемиологических исследованиях или, в порядке исключения, в единичных наблюдениях на людях в сочетании с установленной дозозависимой эмбрионотоксичностью в опытах на животных, включая дозы, нетоксичные для материнского организма |

Дозозависимые проявления эмбриотоксичности на животных, включая дозы, не токсичные для материнского организма, или значительное превышение спонтанного уровня данного эффекта у животных при воздействии доз, токсичных для матерей |

Выявление эмбриотоксического действия по отдельным показателям у потомства при воздействии доз, токсичных для материнского организма при отсутствии дозовой зависимости проявлений данного эффекта |

Отсутствие эмбриотоксического эффекта в рамках стандартного протокола исследований |

Репродуктивная токсичность |

Доказано влияние на репродуктивную функцию человека в эпидемиологических исследованиях или, в порядке исключения, в единичных наблюдениях на людях в сочетании с дозозависимой репродуктивной токсичностью на животных для материнского и отцовского организмов |

Дозозависимые изменения комплекса показателей репродуктивной функции у животных, включая дозы, нетоксичные для материнского и отцовского организмов, или значительное превышение спонтанного уровня данного эффекта у животных при воздействии доз, токсичных для материнского и отцовского организмов |

Влияние на отдельные показатели репродуктивной функции у животных на уровне доз, токсичных для материнского и отцовского организмов. Отсутствие дозовой зависимости проявлений данного эффекта |

Отсутствие проявлений репродуктивной токсичности в рамках стандартного протокола исследований |

Показатели |

1-й класс. Чрезвычайно опасные |

2-й класс. Опасные |

3-й класс. Умеренно опасные |

4-й класс. Малоопасные |

||

Мутагенность, или изменение наследственных свойств |

Достаточные доказательства мутагенности для человека в эпидемиологических исследованиях (наличие мутаций в зародышевых и соматических клетках) или – в порядке исключения ограниченные доказательства мутагенности для человека (наличие мутаций в соматических клетках) в сочетании с достаточными доказательствами мутагенности для млекопитающих (дозозависимая мутагенность в рамках стандартных протоколов исследований в соматических и зародышевых клетках in vivo) |

Доказательства мутагенности для человека по эпидемиологическим данным варьирует от почти достаточных до их полного отсутствия при наличии достаточных доказательств мутагенности для млекопитающих |

Достаточные доказательства мутагенности на стандартных лабораторных генетических объектах (не млекопитающие, культуры клеток млекопитающих и человека in vitro) и/или воспроизводимые позитивные результаты на млекопитающих в дозе, равной МПД или выше |

Отсутствие доказательств мутагенности на стандартных генетических объектах в батарее тестов для учета генных и хромосомных мутаций |

||

Подкласс 2А |

Подкласс 2В |

Подкласс 2С |

||||

Единичные эпидемиологические наблюдения мутагенного эффекта в соматических и зародышевых клетках млекопитающих in vivo |

Отсутствие доказательств мутагенности для человека и наличие дозозависимой мутагенности в соматических и зародышевых клетках млекопитающих in vivo |

Отсутствие дозозависимой мутагенности на млекопитающих, но наличие воспроизводимых позитивных результатов на млекопитающих в дозе, ниже МПД, в сочетании с достаточными доказательствами мутагенности на стандартных лабораторных генетических объектах (не млекопитающие, культуры клеток млекопитающих и человека in vitro) |

||||

Канцерогенность, или перерождение ткани в злокачественную опухоль |

Достаточные доказательства канцерогенности для человека или – в порядке исключения – ограниченные доказательства канцерогенности для человека в сочетании с достаточными доказательствами канцерогенности для животных и полученными на человеке данными о едином для человека и животных механизме канцерогенеза |

Доказательства канцерогенности для человека варьируют от почти достаточных до их полного отсутствия при наличии доказательств канцерогенности для животных |

Достаточные доказательства канцерогенности для животных, но с механизмом канцерогенеза, не действующем на человеке – или – развитие злокачественных опухолей у одного вида животных при дозах, равных или превышающих МПД, или – ограниченные доказательства канцерогенности для животных. В этот класс помещаются агенты, которые не могут быть включены в другие классы |

Доказательства, свидетельствующие об отсутствии канцерогенности у человека, в сочетании с отсутствием канцерогенности у экспериментальных животных, или – при отсутствии или неадекватности данных о канцерогенности у человека отсутствие канцерогенности у двух видов животных в сочетании с отрицательными поддерживающими данными |

||

Подкласс 2А |

Подкласс 2В |

Подкласс 2С |

||||

Ограниченные доказательства канцерогенности для человека в сочетании с достаточными доказательствами канцерогенности для животных – или – достаточные доказательства канцерогенности для животных, усиленные поддерживающими данными |

Ограниченные доказательства канцерогенности для человека в сочетании с ограниченными доказательствами для животных – или – достаточные доказательства канцерогенности для животных с развитием опухолей при дозах, ниже МПД, – или в порядке исключения – только ограниченные доказательства канцерогенности для человека |

Достаточные доказательства канцерогенности для животных с развитием опухолей при дозах, равных или превышающих МПД, или – достаточные доказательства канцерогенности для животных с механизмом канцерогенеза, частично действующем на человеке, или – развитие злокачественных опухолей у одного вида при дозах ниже МПД, или – ограниченные доказательства канцерогенности, усиленные поддерживающими данными, или – в порядке исключения – только эпидемиологические данные, по степени доказательности находящиеся между ограниченными и неадекватными |

||||

Показатели |

1-й класс. Чрезвычайно опасные |

2-й класс. Опасные |

3-й класс. Умеренно опасные |

4-й класс. Малоопасные |

||

Аллергенность, изменение реакции организма на воздействие |

Достаточные доказательства аллергенности для человека в эпидемиологических и/или клиникоаллергологических исследованиях, подтвержденные специфическими аллерготестами, в сочетании или при отсутствии доказарующего действия для животных |

Ограниченные доказательства аллергенности для человека в эпидемиологических и/или клиникоаллергологических исследованиях (при ограниченных возможностях специфического аллерготестирования) в сочетании с достаточными доказательствами сенсибилизирующего действия для животных |

Достаточные доказательства сенсибилизирующего действия для животных |

Отсутствие сенсибилизирующего эффекта в рамках стандартного протокола исследований |

||

Подкласс А |

Подкласс В |

Подкласс А |

Подкласс В |

|||

Достаточные доказательства чрезвычайно сенсибилизирующего действия для животных: развитие сенсибилизации при всех способах ее воспроизведения у 100 % животных при высокой достоверности (Р<0.001–0.01) отличий средне-групповых показателей специфических аллерготестов in vivo и in vitro |

Достаточные доказательства сильного сенсибилизирующего действия для животных: развитие сенсибилизации при всех способах ее воспроизведения более чем у 50 % животных при достоверном (Р<0.01–0.05) отличии средне-групповых показателей специфических аллерготестов in vivo и in vitro |

Умеренный аллерген: развитие сенсибилизации более, чем у 30 % животных при достоверном (Р< 0,05) отличии средне-групповых показателей по наиболее чувствительным специфическим аллерготестам in vivo и in vitro |

Слабый аллерген: развитие сенсибилизации у единичных (менее 30 %) животных при отсутствии достоверного отличия средне-групповых показателей специфических аллерготестов in vivo и in vitro |

|||

Пестициды применяют после установления специалистами россельхозцентров или специалистами хозяйства целесообразности их использования по результатам фитосанитарной диагностики семян, почвы и посевов по сезонному и краткосрочному прогнозам (см. ГЛАВУ 4). Диагностическим критерием служит ЭПВ, определяющий, прежде всего, экономическую целесообразность применения пестицидов.

Выбор пестицидов производят по следующим показателям:

зараженность семян, почв и посевов по прогнозу (болезни) и фактическая (фитофаги, сорняки) превышает ЭПВ, Например, зараженность семян ячменя и яровой пшеницы Bipolaris sorokiniana превышает 10–15 %, почв выщелоченного чернозема 20 конидий/г почвы, Drechslera teres – 10 %, видами р. Fusarium – 5 %;

зараженность семян, почв и посевов по прогнозу (болезни) и фактическая (фитофаги, сорняки) превышает ЭПВ, Например, зараженность семян ячменя и яровой пшеницы Bipolaris sorokiniana превышает 10–15 %, почв выщелоченного чернозема 20 конидий/г почвы, Drechslera teres – 10 %, видами р. Fusarium – 5 %;

видовой состав фитопатогенов, фитофагов, сорных растений определяет форму и вид пестицида. При этом препарат должен подавлять доминирующий наиболее вредоносный вид;

видовой состав фитопатогенов, фитофагов, сорных растений определяет форму и вид пестицида. При этом препарат должен подавлять доминирующий наиболее вредоносный вид;

заданную биологическую эффективность пестицида (с учетом фитосанитарного состояния семян, почвы или посевов), исключая его избыточную эффективность;

заданную биологическую эффективность пестицида (с учетом фитосанитарного состояния семян, почвы или посевов), исключая его избыточную эффективность;

выбранный пестицид не должен подавлять нецелевые объекты агроценоза;

выбранный пестицид не должен подавлять нецелевые объекты агроценоза;

стоимость пестицидов (в расчете на 1 га) и его технологичность при применении имеющимися у землепользователя машинами для защиты растений;

стоимость пестицидов (в расчете на 1 га) и его технологичность при применении имеющимися у землепользователя машинами для защиты растений;

критический период причинения ущерба вредными организмами формированию элементов структуры урожая, приурочивая именно к этому периоду применение пестицидов;

критический период причинения ущерба вредными организмами формированию элементов структуры урожая, приурочивая именно к этому периоду применение пестицидов;

возможность применения смесевых препаратов против различных биологических групп вредных организмов, предупреждая появление резистентных к пестицидам форм вредных организмов.

возможность применения смесевых препаратов против различных биологических групп вредных организмов, предупреждая появление резистентных к пестицидам форм вредных организмов.

Распространенными гербицидами являются препараты из группы сульфонилмочевин. Низкие нормы расхода, уникальная селективность, отсутствие летучести, быстрое разложение в почве, малая вероятность накопления в продукции и попадания в грунтовые воды, удобство в обращении позволили сульфонилмочевинным препаратам совершить мощный прорыв в технологиях избирательного подавления сорняков. Они мало опасны для человека, животных, птиц, рыб и насекомых, так как оказывают воздействие на ацетолактатсинтазу – фермент функционирующий только в растениях.

Работа с пестицидами 1 и 2 классов опасности осуществляется лицами, имеющими специальную профессиональную подготовку. При всех видах работ ответственный за использование пестицидов следит за соблюдением регламентов, гигиенических требований и мер безопасности. Особое внимание обращается на нормы расхода препаратов, кратность обработок и соблюдение периода ожидания (интервал между последней обработкой и сбором урожая, необходимый для разрушения пестицида до нетоксичных метаболитов или МДУ).

Все работы по применению пестицидов регистрируются в специальном журнале за подписью руководителя работ. Эти записи являются основными при проверке качества работ, анализе динамики остатков пестицидов в продукции и объектах окружающей среды, при заполнении документа о ее качестве или при ее отправке ее образцов на анализ в токсикологические лаборатории.

При проведении работ должны соблюдаться установленные санитарные разрывы от обрабатываемых площадей до населенных пунктов, мест отдыха людей, источников водоснабжения и др. При использовании наземной техники внесения пестицидов они составляют 300 м, авиатехники – 2 км. От рыбохозяйственных водоемов при применении любой техники они составляют 2 км. Скорость ветра при авиаопрыскивании на допустимой высоте полета самолета (5 м) не должна превышать 3–4 м/с.

Охрана почвы, атмосферного воздуха, источников водоснабжения обеспечивается строгим соблюдением установленных для каждого пестицида регламентов и рекомендаций по применению. Не допускается использование пестицидов при скорости ветра более 3–4 м/с и с наветренной стороны к селитебной (жилой) зоне. Культуры, требующие многократных обработок, располагают на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов с учетом конкретного направления ветра в период обработки.

|

Не допускается применение пестицидов в первом поясе зоны строгого режима источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения и в зонах питания второго пояса зоны санитарной охраны подземных централизованных водоисточников. |

Важной мерой для повышения безопасности при применении пестицидов является профессиональная квалификация торгующего персонала и пользователей (фермеры, механизаторы), для чего проводится их учеба специалистами по защите растений. Весь персонал, работающий с ядохимикатами, должен пройти инструктаж по технике безопасности, иметь необходимую спецодежду и комплекты личных защитных приспособлений.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ