5.4.2. Основные группы химических средств защиты растений

К химическим средствам защиты растений относят инсектициды, фунгициды и гербициды. Для того, чтобы улучшить и ускорить процессы изучения и использования пестицидов, эти вещества классифицируются по объектам применения, по способам проникновения в организм, характеру и механизму действия, а также по химическому строению.

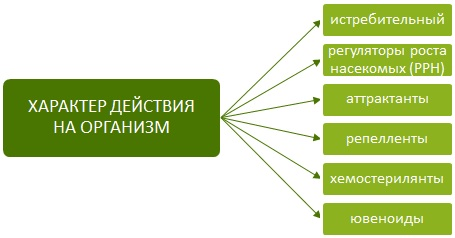

Классификация современных инсектицидов представлена на рис. 30.

Рис. 30. Классификация химических средств борьбы с вредителями растений [16]

Современные инсектициды и акарициды относятся преимущественно к фосфорорганическим соединениям (актеллик, базудин, карбофос, антио, хостаквик и др.) и синтетическим пиретроидам (децис, сумицидин, суми-альфа, шерпа и др.).

Широкое распространение фосфорорганических соединений (ФОС) обусловлено их высоким инсектицидным и акарицидным действием, широким спектром и высокой начальной токсичностью для вредителей, малой стойкостью в биологических средах и разложением с образованием продуктов, нетоксичных для человека и животных; низкой кумуляцией или ее отсутствием в организме теплокровных, системным действием большинства препаратов и в связи с этим меньшей опасностью для энтомофагов, малым расходом на единицу площади, быстрым разложением в почве и воде, умеренной токсичностью для рыб.

Отрицательное свойство большинства фосфорорганических инсектицидов – их высокая острая токсичность для человека и теплокровных животных (ЛД50=70–130 мг/кг) и относительно быстрое возникновение резистентных к ним популяций насекомых и клещей. Однако среди них есть и относительно малотоксичные препараты, например, актеллик (ЛД50=2050 мг/кг).

Токсичность ФОС для теплокровных животных и насекомых обусловлена в основном фосфориллированием фермента ацетилхолинэстеразы, которому принадлежит исключительная роль в процессе передачи нервного импульса. Кроме того, они ингибируют холинэстеразу, алиэстеразу, серин-протеиназы и другие ферменты, нарушая метаболизм клеток.

В рекомендованных дозах ФОС не вызывают ожогов растений и не действуют угнетающе на их рост и развитие. Однако даже при незначительном превышении доз возможно повреждение листьев, а особенно бутонов и цветков. Стимулирования ростовых процессов у растений не происходит.

Разрушение ФОС в растениях происходит активно, даже самые стойкие разлагаются за 30–40 дней. При соблюдении сроков последней обработки остатков пестицидов в продуктах не отмечается, либо они не превышают допустимого предела.

Синтетические пиретроиды, получившие свое название из-за структурного сходства и близости механизма действия с естественными пиретринами, обладают высокой инсектицидной активностью при сравнительно небольшой норме расхода.

Все синтетические пиретроиды – липофильные вещества, почти нерастворимые в воде. Эти свойства определяют их быстрое действие на насекомых, но уменьшают системное и глубинное действие. Под действием микрофлоры почвы они разрушаются в течение 2–4 недель, а на растениях – в течение 21 дня. Отрицательного действия на защищаемые растения не отмечено, поскольку пиретроиды почти не проникают в них.

При попадании в организм насекомых пиретроиды оказывают отрицательное действие на нервную систему: сильное возбуждение сопровождается последующим параличом. При длительном применении появляются резистентные популяции насекомых. При опрыскивании посевов инсектицидами почти 97 % их попадает на и в почву, уносится ветром (нецелевой расход) и около 1 % оседает на листья и используется по назначению (при питании фитофагов листьями).

Большинство пиретроидов относятся к средне- и малотоксичным веществам для человека и теплокровных животных (ЛД50=300–4000 мг/кг). Однако среди них встречаются и высокотоксичные – децис (ЛД50=128–138 мг/кг). Эффективность пиретроидов против фитофагов может снижаться во вторую половину вегетации при повышенных температурах и пониженной влажности воздуха. При таких условиях более эффективны фосфорорганические инсектициды.

При соблюдении технологии применения остатки пиретроидов в сельскохозяйственной продукции не обнаруживаются.

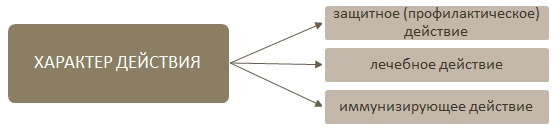

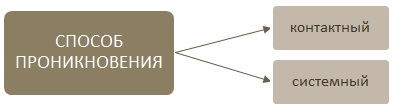

Современные фунгициды используются преимущественно для протравливания семян и обработки растений в течение вегетации. Их классификация представлена на рис. 31.

Рис. 31. Классификация фунгицидов [16]

К неорганическим относятся препараты двух больших групп: медьсодержащие (бордоская жидкость, хлорокись меди и др.) и серусодержащие (смачивающая сера, молотая сера и др.). При температуре ниже +20 °С препараты серы неактивны, а при температуре выше 35°С увеличивают опасность ожогов растений. Недостатком препаратов меди является их фитотоксичность, особенно в годы с повышенной влажностью воздуха и продолжительным периодом выпадения осадков. Продолжительность защитного действия неорганических фунгицидов 10–20 дней.

Органические фунгициды относятся к разным классам химических соединений: производным гетероциклических веществ, дитиокарбаматов, фенола, фосфорорганических соединений, ацилаланина, бензимидазола и др.

Наиболее широко применяются в борьбе с фитопатогенами дитиокарбаматы (ТМТД, манеб, манкоцеб и др.). Они эффективны против возбудителей многих заболеваний, кроме мучнистой росы. Против мучнистой росы эффективны препараты серы, а также фунгициды из группы гетероциклических соединений (Байлетон, Ровраль и др.).

В отличие от медьсодержащих препаратов и их заменителей контактного действия, системные фунгициды быстро (в течение 1 ч) поглощаются надземными органами и корнями растений, передвигаются в растении, обладая длительным фунгицидным действием – от 20 до 70 дней. Это позволяет увеличить интервалы между фунгицидными обработками с 1–2 до 3–5 недель, снижая зависимость от погодных условий.

Для протравливания семян эффективны смесевые системные препараты на основе карбоксина (Витавакс 200 ФФ, Витавакс 200, Витатиурам), диниконазола (Суми-8), тебуконазола (Раксил, Фоликур), тиабендазола (Текто) и др.

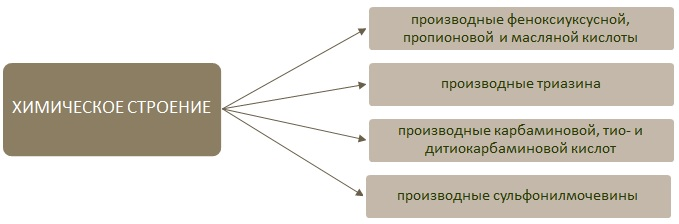

Гербициды, применяемые для уничтожения сорняков, их классификация представлена на рис. 32.

Рис. 32. Классификация гербицидов [16]

Гербициды представляют собою преимущественно органические соединения с высокой физиологической активностью и эффективностью при относительно небольших нормах расхода.

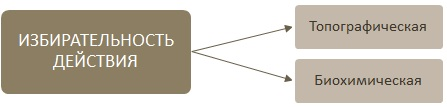

Гербициды сплошного действия применяют для уничтожения всех растений на площадях, где нет посевов: на обочинах шоссейных и железных дорог, линий электропередач, в паровых полях и др. Гербициды избирательного действия, или селективные, применяют для уничтожения сорняков в посевах культурных растений, не повреждая последних.

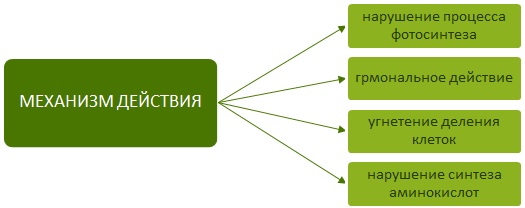

Все избирательные гербициды делятся на контактные, которые поражают сорняки при контакте с ними, и системные, способные перемещаться (в том числе из почвы) по сосудистой системе сорняков, вызывая в местах конечного действия необратимые нарушения физиологических процессов, приводящие сорные растения к гибели.

Гербициды контактного действия принадлежат к амидам и нитрилам алифатических карбоновых кислот (Дуал), пиридина (Реглон), а системного действия – к производным бензойной кислоты (Банвел, Керб), феноксиуксных кислот (2,4-Д, 2М-4Х), феноксипропионовых и фенокси-g-масляных кислот (2М-4ХП, Иллоксан, 2М-4ХМ, 2,4-ДМ), карбаминовой и тиокарбаминовой кислот (Бетанал, Триаллат, Эптам, Эрадикан и др.), алкилфосфоновой кислоты (Раундап), гетероциклические соединения (Зенкор, Пирамин, Базагран и др.), производные сульфонилмочевины (Глин, Гранстар, Ларен, Хармони, Титус и др.). В практике часто применяются различные смеси гербицидов (заводские и баковые).

Локальное применение гербицидов на основе глифосата осенью, в сочетании с основной обработкой почвы, позволяет уничтожить куртины многолетних корнеотпрысковых и корневищных сорняков, если они находятся в вегетирующем состоянии, а поток метаболитов направлен к запасающим органам (бодяк, осот полевой, вьюнок полевой). Эффективно предпосевное и довсходовое внесение гербицидов различных классов или их смесей, если заблаговременно известна засоренность полей или послевсходовое применение (с учетом ЭПВ сорняков).

Гербициды используют на паровых полях для сокращения числа обработок, снижения распыления пахотного слоя почвы и сокращения эрозии почвы.

В защите растений практикуется комплексное применение пестицидов для расширения спектра их действия, снижения затрат труда при совмещении операций, повышения токсичности и продолжительности действия. Так, в посевах зерновых культур возможно совместное применение фосфорорганических инсектицидов и гербицидов для уничтожения сорняков и защиты от вредителей. Разработаны специальные таблицы совместимости пестицидов при их смешивании.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ