3.4.4. Движущие силы и формы проявления эпифитотического процесса (ЭП)

Движущие силы ЭП состоят из внутренних, эволюционно обусловленных, и внешних (природных, антропогенных) факторов. |

Внутренние факторы (источник ВВО, факторы вертикальной и горизонтальной передачи вредных организмов, восприимчивые растения) обусловливают возникновение и непрерывность течения ЭП и жизненного цикла вредных организмов.

Внешние факторы служат активаторами или (и) депрессантами внутренних факторов (тактик Р, В, Т вредных организмов), стимулируя проявление внутренних движущих сил ЭП или их подавляя. Каждой биологической системе присущ свой диапазон реагирования на воздействие природных и антропогенных факторов. Этот диапазон реагирования по Г.Ф. Гаузе можно рассматривать как норму и как отклонение от нормы (рис. 16).

Рис. 16. Схематическое изображение различного реагирования внутренних факторов биологических систем на внешнее воздействие

Если влияние внешних факторов находится вне нормы реагирования биологической системы, то это приводит к катастрофическому нарушению ее функции, гибели популяций организмов.

Особенно значительное влияние на биологические системы на современном этапе оказывают антропогенные факторы. Под их влиянием происходят самые значительные (вплоть до катастрофических) изменения окружающей среды, разрушающие сложившееся в процессе эволюции равновесие между вредными и полезными видами в биоценозах. В резко меняющихся условиях многие виды патогенов и сапротрофов приобретают агрессивность, отличающуюся от сообществ естественных экосистем, сложившихся в процессе эволюции, увеличивается количество токсиногенных видов.

При наличии основных источников ВВО, обуславливающих массовое размножение вредных организмов (штаммов, рас, биотипов, популяций), основных факторов передачи, обеспечивающих массовую передачу вредных организмов от основных источников ВВО к популяции восприимчивых растений, ЭП развивается в агроэкосистемах на фазе подъема (эпифитотическая вспышка), или максимума (эпифитотия, панфитотия). Такая ситуация отмечается в агроэкосистемах при расширении площадей под восприимчивыми культурами, изменении технологий их возделывания – систем обработки почвы, удобрений, химической защиты и др., изменении природной среды (климата, погодных условий, степени загрязнения почвы и воздушной среды). Все это вызывает стрессы в популяциях вредных организмов и новые мутации. Если воздействие этих факторов временное, наблюдается эпифитотическая вспышка, а если долговременное на больших площадях – эпифитотия или даже панфитотия, охватывающая страны и континенты.

|

Рассмотрение действия активаторов тактик Р, В, Т вредных организмов по фазам развития растений на протяжении одного вегетационного периода характеризует сезонную динамику ЭП, а на протяжении нескольких сезонов – многолетнюю динамику ЭП. |

Кроме внутренних факторов ЭП, обусловленных стратегией жизненного цикла вредных организмов, на реализацию сезонной динамики ЭП большое влияние оказывает технология возделывания сельскохозяйственных культур и погодные условия, а на многолетнюю, кроме них, еще климат и свойственная ему цикличность, которая протекает синхронно с солнечной активностью. Наблюдаются циклы через 5, 7, 11 и 20 лет, поэтому говорят о малых, средних и больших циклах, которые применительно к насекомым и грызунам называют «волнами жизни», а применительно к фитопатогенам – вспышками эпифитотий.

Нерегулярные колебания динамики ЭП и численности популяций вредных организмов обусловлены случайными природными и антропогенными факторами. Для сезонной динамики большое практическое значение имеет выявление форм (фаз) динамики ЭП, а для многолетней – общей тенденции: падения, подъема, стабилизации.

В ходе динамики ЭП происходят качественные изменения популяций вредных организмов, обусловливая процессы их внутренней перестройки и саморегуляции. Процессы саморегуляции ЭП обусловлены гетерогенностью популяций и вредных организмов, и растений-хозяев, которая изменяется в при их взаимодействия в ЭП. Термин «гетерогенность», или неоднородность, происходит от греч. «hetero» – другой и «genos» – род, происхождение и обозначает, прежде всего, генетическую (наследственно обусловленную) неоднородность взаимодействующих в ЭП популяций по признакам вирулентности и агрессивности.

Механизмы тормоза и саморегуляции ЭП чаще всего связаны с внутренней перестройкой тактики Р популяций вредных организмов, которая проявляется в элиминации под действием естественного отбора агрессивных, активно размножающихся (плодовитых) особей при наступлении неблагоприятных условий (бескормицы, перенаселения, конкуренции, гидротермических и химических стрессов). В таких условиях естественный отбор благоприятствует особям и популяциям с признаками не r-, а К-стратегов, перераспределяя вещество и энергию для выживания потомков.

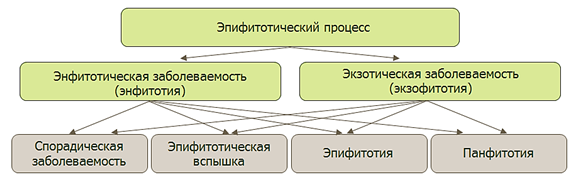

Следует различать качественную и количественную сторону проявления эпифитотического процесса (рис. 17).

Рис. 17. Формы проявления эпифитотического процесса

Качественная характеристика указывает на происхождение эпифитотического процесса: внутри территории (энфитотия) или за ее пределами (экзофитотия), а количественная – на интенсивность (уровень, напряженность) его течения во времени и в пространстве (спорадическая заболеваемость, эпифитотическая вспышка, эпифитотия, панфитотия, затухание).

К энфитотиям следует относить такие болезни (инфекции, инвазии), которые фиксированы своими биологическими связями на данной территории (регионе, зоне) и вредные организмы приспособились к непрерывной циркуляции на культурных, дикорастущих растениях-хозяевах или на тех и других по схеме: источник ВВО – факторы передачи – восприимчивые растения. |

От энфитотических инфекций и инвазий следует отличать экзотические, занесенные или завезенные на территорию, ранее свободную от данной инфекции или инвазии. М.В. Горленко различал миграцию возбудителей инфекционных болезней растений межконтинентальную (ложная мучнистая роса табака из Америки в Европу), внутриконтинентальную из одной страны в другую (ржавчина хризантемы, ложная мучнистая роса подсолнечника в странах Европы), внутри страны (пузырчатая головня кукурузы и некоторые возбудители фузариозов, попавшие с юга и средней полосы на север при расширении ареала растений-хозяев), внутри- и межхозяйственную [7]. Энфитотия и экзотическая заболеваемость могут проявляться в форме спорадии, эпифитотической вспышки, эпифитотии (панфитотии) и затухания.

Не исключено, что ЭП может иметь двоякое происхождение: за счет приспособления вредного организма к непрерывной циркуляции на данной территории и заноса (завоза) его с сопредельных территорий и стран. В качестве примера можно привести бурую ржавчину яровой пшеницы в Сибири, ЭП которой имеют инорайонное и местное происхождение или инвазию лугового мотылька, которая имеет происхождение из местных и сопредельных территорий.

|

Вопрос о происхождении ЭП имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Трудно, а иногда практически невозможно, организовать рационально меры борьбы с вредными организмами в хозяйстве, не зная их происхождения. |

Количественную сторону проявления ЭП характеризуют четыре формы (фазы):

спорадическая заболеваемость, или фаза минимума. К ней относят такое проявление ЭП, при котором он характеризуется отдельными разрозненными случаями, а вредоносность инфекций и инвазий статистически недостоверна (ниже биологического порога вредоносности) или не более 5 % пораженных (поврежденных) растений для подавляющего большинства вредных организмов. Исключение составляют лишь семеноводческие посевы, где этот показатель значительно ниже, например, не более 0,3 % пораженных головневыми заболеваниями колосьев хлебных злаков для обычных семеноводческих посевов и полное отсутствие заболевания – для посевов элиты и суперэлиты;

спорадическая заболеваемость, или фаза минимума. К ней относят такое проявление ЭП, при котором он характеризуется отдельными разрозненными случаями, а вредоносность инфекций и инвазий статистически недостоверна (ниже биологического порога вредоносности) или не более 5 % пораженных (поврежденных) растений для подавляющего большинства вредных организмов. Исключение составляют лишь семеноводческие посевы, где этот показатель значительно ниже, например, не более 0,3 % пораженных головневыми заболеваниями колосьев хлебных злаков для обычных семеноводческих посевов и полное отсутствие заболевания – для посевов элиты и суперэлиты;

эпифитотическая вспышка, или фаза подъема. К ней относят такое проявление ЭП, при котором в короткие промежутки времени, на ограниченной территории отмечается резкое (в 5–10 раз) нарастание инфекции и (или) инвазии, ранее встречавшейся спорадически, или отсутствовавшей на данной территории.

эпифитотическая вспышка, или фаза подъема. К ней относят такое проявление ЭП, при котором в короткие промежутки времени, на ограниченной территории отмечается резкое (в 5–10 раз) нарастание инфекции и (или) инвазии, ранее встречавшейся спорадически, или отсутствовавшей на данной территории.

Эпифитотические вспышки возникают нередко в агроэкосистемах под влиянием гербицидов, которые обуславливают изменение морфологических признаков и физиологического состояния растений, усиление выделений метаболитов органами растений, стимуляцию развития патогена, ингибирование развития эпифитов. Это приводит к эпифитотическим вспышкам развития чаще всего листо-стеблевых инфекций. В Сибири, например, происходят вспышки септориоза яровой пшеницы. Эти эпифитотические вспышки при отсутствии необходимых гидротермических условий могут затухать. Однако при температуре 14–21 °С и дождливой на протяжении не менее 17 суток погоде, активизирующей механизм передачи возбудителя, эпифитотическая вспышка перерастает в эпифитотию, когда применение даже современных пестицидов не может эффективно тормозить скорость ЭП.

Вредоносность ЭП при эпифитотической вспышке выше ПВ, но проявляется локально, на небольшой территории;

эпифитотия, или фаза максимума. К ней относят такое проявление ЭП, при котором на значительной территории отмечается продолжительное время ряд эпифитотических вспышек, и ЭП достигает максимальной величины. Частным проявлением эпифитотии является панфитотия, когда ЭП охватывает несколько стран и континентов. Примером может служить панфитотия стеблевой ржавчины в 1932 г., охватившая многие страны Европы, или панфитотия фитофтороза картофеля в Европе и Северной Америке в середине прошлого столетия. Вредоносность инфекций и инвазий на данной фазе проявления ЭП достигает максимальных (иногда катастрофических) размеров. ЭП на фазе эпифитотий развивается с максимальной скоростью, так как все внутренние факторы его приведены в активное состояние: происходит массовое размножение вредных организмов, ускоренная передача их от растений к растениям с высокой совместимостью популяций вредных организмов и восприимчивых растений-хозяев. Действенным тормозом ЭП на этой фазе является применение пестицидов, однако, хозяйственная эффективность их низкая, поскольку популяциям растений уже нанесен значительный ущерб;

эпифитотия, или фаза максимума. К ней относят такое проявление ЭП, при котором на значительной территории отмечается продолжительное время ряд эпифитотических вспышек, и ЭП достигает максимальной величины. Частным проявлением эпифитотии является панфитотия, когда ЭП охватывает несколько стран и континентов. Примером может служить панфитотия стеблевой ржавчины в 1932 г., охватившая многие страны Европы, или панфитотия фитофтороза картофеля в Европе и Северной Америке в середине прошлого столетия. Вредоносность инфекций и инвазий на данной фазе проявления ЭП достигает максимальных (иногда катастрофических) размеров. ЭП на фазе эпифитотий развивается с максимальной скоростью, так как все внутренние факторы его приведены в активное состояние: происходит массовое размножение вредных организмов, ускоренная передача их от растений к растениям с высокой совместимостью популяций вредных организмов и восприимчивых растений-хозяев. Действенным тормозом ЭП на этой фазе является применение пестицидов, однако, хозяйственная эффективность их низкая, поскольку популяциям растений уже нанесен значительный ущерб;

спад, или фаза затухания ЭП. Эта фаза наступает в ходе естественного развития ЭП. Однако из-за необходимости предотвращения больших потерь урожая и ухудшения качества продукции, ЭП подавляется на первых двух фазах. При естественном же развитии ЭП на фазе спада скорость ЭП снижается, его внутренние биологические факторы стабилизируются и уровень ЭП приближается к своему исходному стационарному состоянию или другому уровню в зависимости от природы стресс-факторов, вызвавших эпифитотию.

спад, или фаза затухания ЭП. Эта фаза наступает в ходе естественного развития ЭП. Однако из-за необходимости предотвращения больших потерь урожая и ухудшения качества продукции, ЭП подавляется на первых двух фазах. При естественном же развитии ЭП на фазе спада скорость ЭП снижается, его внутренние биологические факторы стабилизируются и уровень ЭП приближается к своему исходному стационарному состоянию или другому уровню в зависимости от природы стресс-факторов, вызвавших эпифитотию.

|

Прохождение фаз ЭП по схеме: фаза минимума – подъема – спада характерно для агро- и естественных экосистем. Однако количественный уровень ЭП в естественных экосистемах находится в пределах подвижного равновесия ниже ПВ, а в агроэкосистемах – выше ПВ и ЭПВ. |

О количественном уровне проявления ЭП судят по показателям:

распространенность или индекс развития болезни в %;

распространенность или индекс развития болезни в %;

нарушение формирования элементов структуры урожая, общем недоборе (потере) урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшении качества продукции.

нарушение формирования элементов структуры урожая, общем недоборе (потере) урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшении качества продукции.

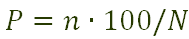

Распространенность ЭП определяется по формуле:

где: Р – частота поражения (повреждения) растений или их органов вредными организмами в посевах сельскохозяйственных культур в %;

n – количество пораженных (поврежденных) растений в пробе;

N – общее количество растений в пробе;

100 – перевод показателей в %.

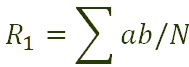

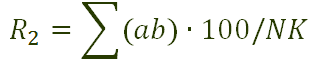

Индекс развития заболевания растений вычисляется по формулам:

и

и

Формулу R1, применяют, когда учет проводят по балловым шкалам поражения (повреждения) растений или их органов, a R2 когда показатели из балловой оценки переводят в процентную категорию.

В обеих формулах введены следующие обозначения:

R1,2 – индекс развития заболевания растений в популяции в процентах или баллах;

Σab – сумма произведений числа растений на соответствующий им балл или процент поражения или (повреждения);

N – общее количество учетных растений;

К – высший балл учетной шкалы;

100 – коэффициент перевода показателей, в %.

Численность вредных организмов без связи с поражением или повреждением (гибелью) растений не может служить надежным показателем их вредоносности, а поэтому этот показатель целесообразно рассматривать с учетом взаимоотношений в системе «вредные организмы – растения». Если эти взаимоотношения классифицируются как «хищник – жертва», а хищник – r-стратег, быстро уничтожающий жертву (растение), правомерно определить численность без учета степени повреждения, а, следовательно, проявления ЭП. К таким хищникам можно отнести саранчовых, грызунов. В подавляющем же большинстве случаев, когда взаимоотношение фитофагов и растений происходит длительное время, возникает, как и в случае с фитопатогенами, система взаимодействия «паразит – хозяин». В этом случае степень повреждения растений фитофагами, как и степень поражения их фитопатогенами, следует считать болезнями растений и учитывать количественное проявление их в популяциях в показателях проявления эпифитотического процесса. К фитофагам, для которых окончательным показателем служит проявление ЭП можно отнести земляных блошек (полосатой, крестоцветной, свекловичной), долгоносиков (свекловичных, клеверного), шведскую, гессенскую, яровую муху и др.

Проявлением вредоносности сорняков служит угнетение ими ростовых процессов культивируемых растений, проявляющееся в снижения их фитомассы. Этот же показатель важен и для суждения о вредоносности фитопатогенов и фитофагов. Конечные показатели вредоносности сообщества вредных организмов (фитопатогенов, фитофагов, сорных растений) проявляются в нарушении количественных параметров формирования основных элементов структуры урожая, общем недоборе урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшении качества продукции.

Системно-экологический подход к рассмотрению движущих сил, форм проявления и вредоносности ЭП вызывает необходимость изменения содержания мониторинга вредных организмов следующим образом:

учитывая направление действия естественного отбора у r-видов важно включать в мониторинг тактику размножения, в частности, такие показатели: общее число потомков, соотношение женских и мужских особей в популяции, изменение расового состава. У К-видов важно включать в мониторинг тактику выживания, в частности, такие показатели: длительность выживания покоящихся структур и их численность;

учитывая направление действия естественного отбора у r-видов важно включать в мониторинг тактику размножения, в частности, такие показатели: общее число потомков, соотношение женских и мужских особей в популяции, изменение расового состава. У К-видов важно включать в мониторинг тактику выживания, в частности, такие показатели: длительность выживания покоящихся структур и их численность;

периодически определять размер трофических ниш по показателям поражения (повреждения) вегетативных и генеративных органов растений, а трофические связи в агроэкосистемах – по показателям поражения (повреждения) сельскохозяйственных культур и сортов;

периодически определять размер трофических ниш по показателям поражения (повреждения) вегетативных и генеративных органов растений, а трофические связи в агроэкосистемах – по показателям поражения (повреждения) сельскохозяйственных культур и сортов;

мониторинг r- и К-видов по тактикам Р, В, Т проводить по периодам формирования элементов структуры урожая, учитывая заранее определенные оптимальные их параметры по агроэкосистемам;

мониторинг r- и К-видов по тактикам Р, В, Т проводить по периодам формирования элементов структуры урожая, учитывая заранее определенные оптимальные их параметры по агроэкосистемам;

конечными показателями мониторинга тактик Р, В, Т вредных организмов являются проявление ЭП по периодам формирования элементов структуры урожая, а также общие показатели урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

конечными показателями мониторинга тактик Р, В, Т вредных организмов являются проявление ЭП по периодам формирования элементов структуры урожая, а также общие показатели урожайности и качества сельскохозяйственной продукции.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ