3.4.2. Факторы передачи вредных организмов (тактика В)

Примерно до 70-х годов XX в. выживаемость биологических видов рассматривали как основной критерий естественного отбора в процессе эволюции. О ней судили по частоте смертности организмов в популяции, или так называемой дифференциальной смертности. После 70-х годов главенствующая роль стала отводиться успеху популяции в размножении, хотя рождаемость и смертность сохраняют в эволюции своего рода равновесие. Изменение одной из них под давлением естественного отбора неизбежно затрагивает вторую, что сказывается на численности и жизнеспособности особей в популяциях разных видов.

Тактика выживаемости вредных организмов во времени (из года в год) в значительной мере обусловлена необходимостью их попадания на новое поколение растений-хозяев, а также «поиском» вегетирующих растений-хозяев в течение вегетации в пространстве. Реализация вредными организмами этих двух задач (в зависимости от типа стратегий их жизненных циклов) осуществлялась в процессе эволюции под давлением естественного отбора разными способами. Адаптация к выживанию происходила в двух основных экологических средах – в наземно-воздушной и почвенной.

Объект, который служит местом естественного (выработанного в процессе эволюции) выживания (сохранения) вредных организмов, обеспечивая попадание их от источника воспроизводства к популяциям здоровых восприимчивых растений одного или разных поколений, называется фактором передачи вредного организма. |

Различают вертикальную передачу (от одного поколения восприимчивых растений к другому во времени) и горизонтальную (в пределах восприимчивых растений одного поколения на протяжении их вегетации).

Описание факторов передачи разных таксономических групп вредных организмов приводим в табл. 28.

Таблица 28

Факторы передачи (распространения, выживания) вредных организмов (тактика В)

Таксономическая группа |

Описание факторов передачи |

Структуры, выполняющие функцию передачи |

Горизонтальная передача |

||

Вирусы |

Пассивный: насекомые, контакт больных и здоровых растений, пыльца растений |

Вирусные частицы (вироны) |

Бактерии |

Пассивный: капли дождя, воздушные течения |

Клетки бактерий |

Грибы |

Пассивный: воздушные течения, капли дождя |

Конидии, споры: базидио-, эцио-, урединио-, пикно-, зооспоры |

Насекомые |

Активный: перелет, переползание; пассивный: воздушные течения, птицы |

Имаго, личинки |

Клещи |

Активный: переползание; пассивный: воздушные течения |

Имаго, личинки |

Нематоды |

Активный: переползание; пассивный: воздушные течения |

Имаго, личинки |

Грызуны |

Активный: перебежки |

Взрослые особи, молодняк |

Сорные растения |

Пассивный: воздушные течения, животные, потоки воды |

Семена с липучками, крючками, колючками и др. |

Вертикальная передача |

||

Вирусы |

Сохраняются в клетках зимующих и многолетних растений, покоящихся органах (корнеплоды, клубнеплоды, семена), в теле насекомых, грибов, нематод |

Отсутствует |

Бактерии |

Сохраняются в состоянии покоя (анабиоза) на (в) инфицированных растительных остатках, в семенах и посадочном материале (корнеплоды, клубнеплоды), в зимующих вегетативных органах растений |

Эндоспоры, экзоспоры, зимующие клетки, цисты |

Грибы |

Сохраняются в состоянии покоя (анабиоза) на (в) инфицированных растительных остатках, в почве, на (в) посевном и посадочном материале, в зимующих многолетних органах растений (корнях, корневищах) |

Ооспоры, зигоспоры, сумки, цисты (полового происхождения); склероции, хламидоспоры, конидии, зимующий мицелий, пикниды |

Насекомые |

Сохраняются в состоянии диапаузы, оцепенения |

Имаго, яйца, личинки, куколки |

Клещи |

Сохраняются в состоянии диапаузы, оцепенения |

Гипопус (амбарные клещи), имаго, яйца |

Сорные растений |

Сохраняются в состоянии покоя, накопив питательные вещества |

Семена, целые растения или их части с зимующими почками |

Из табл. 28 следует, что все таксономические группы вредных организмов адаптированы к передаче во времени из года в год (вертикальная передача) и в пространстве (горизонтальная передача).

Факторы горизонтальной передачи в течение вегетации в пространстве от источника размножения вредных организмов к новым здоровым восприимчивым растениям более лабильны, подвижны, представляя собою своеобразные «транспортные средства». Особенно велика роль воздушных течений и капель дождя в передаче инокулюма бактерий, грибов, переносе семян сорных растений и вредных членистоногих (тлей, клещей). Отмечены заносы насекомых и спор воздушными течениями на высоту 4–5 км, а по горизонтали на расстояние выше 1500 км (луговой мотылек, урединиоспоры бурой и стеблевой ржавчины).

Факторы вертикальной передачи предназначены для «выжидания встречи» с восприимчивыми растениями во времени, поэтому они менее подвижны и лабильны.

|

Все факторы передачи объединены, подобно источникам ВВО, также в четыре группы: специфические, или эволюционно обусловленные, неспецифические, или случайные, связанные нередко с трудовой деятельностью человека, основные, обеспечивающие массовую передачу популяций вредных организмов от источников ВВО к новым популяциям восприимчивых растений во времени и пространстве, дополнительные, которые часто выполняют функцию передачи вредных организмов. |

К специфическим факторам горизонтальной передачи вредных организмов относятся воздушные течения (головневые болезни, тли, клещи, семена сорняков), насекомые (вирусные болезни, спорынья), капли дождя (бактериозы).

К неспецифическим случайным факторам относятся сельскохозяйственные машины и орудия, люди, птицы – любой объект, который движется через фитоценоз, где происходит споруляция фитопатогенов (головневые заболевания) или произрастают сорняки с созревшими семенами (подмаренник цепкий, лопух обыкновенный).

К специфическим факторам передачи вредных организмов, например, фитопатогенов из года в год относятся почва, семена, инфицированные растительные остатки.

Фактор передачи является наиболее уязвимым звеном в жизненном цикле вредных организмов, особенно фитопатогенов и фитофагов. Применение способов борьбы в системах ИЗР на этой фазе жизненного цикла обеспечивает их высокую биологическую, хозяйственную и экономическую эффективность. Поэтому важно выявлять у вредных организмов специфические основные факторы передачи в агроэкосистемах, обеспечивающие массовое выживание (сохранение) их во времени. Например, основным фактором вертикальной передачи (во времени) возбудителей корневых гнилей зерновых культур в зонах степи и лесостепи Сибири служит почва, а в предгорных зонах – семена. Естественно, что и направленность систем ИЗР будет в этих случаях различной.

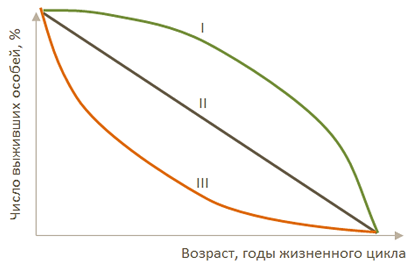

Для всех таксономических групп вредных организмов, особенно фитофагов, важно знать типы выживаемости их в агроэкосистемах (рис. 15).

Рис. 15. Кривые выживаемости биологических видов при разных типах стратегий жизненных циклов:

К-виды:

I – гибель (смертность) в конце жизни;

II – постепенная смертность в течение жизни;

r-виды:

III – смертность на ранних стадиях развития.

В воздушно-наземной среде, где формируются виды с признаками r-стратегов, велика смертность на ранних стадиях (фазах) жизненного цикла: яйца, личинки у насекомых, в период прорастания спор грибов, семян сорных и культурных растений (III тип кривой выживаемости). Для примера приведем данные американских ученых о выживаемости зимней пяденицы (r-стратег) в дубовом лесу (табл. 29).

Таблица 29

Выживаемость зимней пяденицы на протяжении жизненного цикла

Показатель |

Абсолютная величина |

% |

Количество яиц, отложенных самкой |

200 |

100 |

Факторы смертности: |

||

зимняя гибель (яйца, молодые гусеницы) |

184 |

92 |

мухи, паразитирующие на гусеницах |

1,0 |

0,5 |

другие паразиты гусениц |

1,5 |

0,8 |

болезни гусениц |

2,5 |

1,2 |

хищники, уничтожающие куколок в почве (жуки, землеройки) |

8,5 |

4,2 |

осы, паразитирующие на куколках |

0,5 |

0,3 |

Число выживших взрослых особей, способных размножаться |

2,0 |

1,0 |

Высокая смертность пяденицы зимой объясняется тем, что появление гусениц по времени не совпадало с распусканием почек и ростом молодых побегов. Такая катастрофическая гибель популяции бывает именно в наземно-воздушной среде с непредсказуемыми колебаниями климата и погоды. Высокая гибель насекомых в стадии яйца, личинки, недолговечность имаго – признаки r-стратегов. У грибных организмов, сорных и культурных растений наиболее уязвимой фазой является прорастание спор и семян. Все пропагативные споры грибов имеют тонкие оболочки (макро-, микроконидии, пикноспоры, базидиоспоры) они быстро прорастают и в массе погибают при наступлении засухи. Известна также низкая полевая всхожесть семян сорняков и культурных растений. Она обусловлена наличием у них критического периода при переходе от гетеротрофного к автотрофному питанию. Поэтому у однолетних культур и у однолетних сорных растений отмечается массовая гибель проростков и появляющихся всходов. Известно, что боронование всходов, направленное на борьбу с сорняками, может уничтожать и всходы культуры, если она не обогнала рост сорняков и ее корневая система не проникла в глубокие слои почвы.

Выживаемость вредных организмов с признаками К-стратегов значительно продолжительнее во времени. Многочисленные учеты численности конидий возбудителя гельминтоспориозной корневой гнили в почве осенью после их формирования и заселения ими почвы и после зимовки перед посевом показали их высокую (90 %) выживаемость. Это обусловлено возможностью мониторинга численности популяции в почве в один из удобных для хозяйств периодов – осенью или весной, а также свидетельствует о высокой численности исходной популяции фитопатогена до посева, а, следовательно, и необходимости ее снижения системами ИЗР.

Типами выживаемости II и I обладают личинки щелкунов и пластинчатоусых жуков (майского, июньского хрущей), личинки златок, обитающие под корой древесных пород. Все эти вредные организмы относятся к К-стратегом. Знание типов выживаемости и факторов, их обусловливающих, служит теоретической предпосылкой для разработки способов, снижающих численность популяций вредных организмов в агроэкосистемах.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ