3.4. Функциональная модель эпифитотического процесса (ЭП)

Системный анализ при разработке систем ИЗР начинается с создания и применения концептуальной модели эпифитотического процесса, который является предметом эпифитотиологии. Поскольку объектами эпифитотиологии служат болезни, вызываемые всеми биологическими видами вредных организмов, то необходима модель, пригодная как для анализа причин роста численности вредных видов, так и причин степени проявления ЭП.

Системный анализ находит все большее применение при решении разнообразных проблем сельского хозяйства, а особенно проблем экологии. Главная особенность системного анализа состоит в том, что он адресуется к системе в целом. Вопреки сложившемуся мнению, системный анализ – это не математический прием, а стратегия принятия решений для формирования идей управления системой, оценки преимущества того или иного варианта действия.

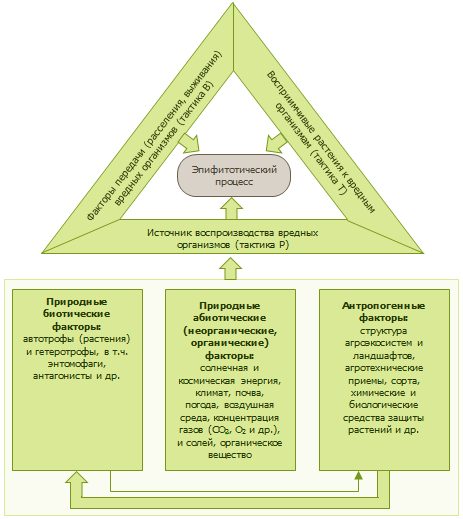

В фитопатологии общепринятой является структурная модель инфекционных болезней растений, которая была предложена Я. Ван дер Планком. По его представлению, обычная система болезни растения – это треугольник: растения-хозяева (пшеница, рожь, рис и др.), патогены (грибы, бактерии, вирусы и др.) и окружающая среда (дожди, температура, фунгициды, агротехнические приемы и др.). Считается, что все части системы взаимодействуют и одинаково важны, на самом деле это не совсем так. Затем к трем указанным компонентам был добавлен фактор времени. Модель превратилась в тетраэдр, или пирамиду. Впоследствии был признан целесообразным учет антропогенного фактора (человека), представленного в модели в виде перпендикуляра. Однако эти модели нельзя рассматривать как функциональные, а, следовательно, и экологические. По определению Ю. Одума, экологическая модель может быть только функциональной. Р.А. Робинсон подчеркивал важность различий между структурой и функцией (поведением), проводя аналогию с вычислительной техникой, где структура называется устройством, а поведение – программой. При этом совершенно различные устройства могут иметь одинаковые программы. Учитывая недостатки известных моделей инфекционных болезней растений для решения проблем защиты растений на экологической основе, В.А. Чулкина предложила эпифитотиологическую (экологическую) модель эпифитотического процесса, которая применима для всех вредных организмов (рис. 13).

Рис. 13. Функциональная модель эпифитотического процесса

В модели заложено фундаментальное положение – взаимодействие эволюционно-экологических тактик Р, В, Т жизненного цикла вредных организмов r-, K-, rK- и Kr-стратегов с природными (биотическими, абиотическими) и антропогенными факторами агроэкосистем.

Модель ЭП состоит из подсистемы внутренних (эволюционно обусловленных) специфических факторов и внешних (неспецифических). Взаимодействия внутренних факторов (источника воспроизводства вредных организмов – тактики Р, факторов передачи – тактики В и восприимчивых растений – тактики Т) обусловливают фундаментальную закономерность эпифитотического процесса – его возникновение и непрерывность течения, а также непрерывность жизненного цикла вредных организмов. В модели вычленены две подсистемы: подсистема первого порядка, на объекты которой (источник воспроизводства вредного организма, факторы передачи, восприимчивое растение) следует воздействовать для включения и активизации механизмов регуляции с помощью подсистемы второго порядка (природные и антропогенные факторы). Взаимодействие природных и антропогенных факторов в модели ЭП рассматривается по схеме:

природные и антропогенные факторы – внутренние факторы – ЭП;

природные и антропогенные факторы – внутренние факторы – ЭП;

антропогенные факторы – природные факторы – внутренние факторы – ЭП.

антропогенные факторы – природные факторы – внутренние факторы – ЭП.

В первом случае действие природных и антропогенных факторов на внутренние прямое, во втором действие антропогенных факторов на внутренние опосредовано через природные (косвенное). В обоих случаях внешние (неспецифические) природные и антропогенные факторы обусловливают вторую фундаментальную закономерность эпифитотического процесса – неравномерность его течения. При стимулировании внутренних факторов (тактик Р, В, Т) численность вредных организмов может превышать ПВ, ЭПВ в несколько раз, а ЭП проявляется в форме эпифитотий. При ограничении (подавлении) тактик Р, В, Т численность вредных организмов и проявление ЭП не превышает ПВ и ЭПВ, или популяция вредного организма и развитие болезней ликвидируется на той или иной территории. Принцип разрыва цепи внутренних факторов путем воздействия на них внешних (природных, антропогенных) называется «принципом Павловского». Этот принцип дает «ключ» к управлению эпифитотическим процессом. Впервые этот фундаментальный принцип был сформулирован русским ученым-эпидемиологом академиком Е.Н. Павловским применительно к природной очаговости трансмиссивных болезней человека. В дальнейшем этот принцип стали широко использовать не только в эпидемиологии, но и эпифитотиологии.

На основании принципа Е.Н. Павловского можно сформулировать две задачи систем ИЗР:

|

Решение первой задачи достигается, если защитные мероприятия разорвут цепь внутренних факторов ЭП путем изъятия любого звена (источника воспроизводства вредных организмов, факторов передачи во времени и (или) в пространстве – восприимчивые растения).

На современном этапе развития защиты растений возможно решение первой задачи в защищенном грунте, а также в открытых агроэкосистемах при разработке систем ИЗР первого уровня сложности против отдельных вредных организмов. Например, при выведении сортов, устойчивых к болезням, достигнута их устойчивость к возбудителю рака картофеля (Луговской, Свитанок Киевский, Адретта и многие другие). Однако эти сорта восприимчивы к другим фитопатогенам: Луговской – к возбудителям бактериальной гнили, ризоктониозу, Свитанок Киевский, Адретта – к ризоктониозу, альтернариозу и др. При использовании системных протравителей типа Витавакса 200 ФФ, Раксил, Суми 8 для протравливания семян зерновых культур против головневых заболеваний, возбудители которых имеют один фактор передачи во времени – семена, достигается разрыв передачи возбудителей и болезнь прекращает свое существование на той или иной территории. Если же возбудители болезней обладают несколькими факторами передачи во времени (семена, почва, инфицированные растительные остатки), то протравливание семян только частично подавляет ЭП, например, возбудители корневых гнилей. Поэтому решение первой задачи – разрыв цепи специфических факторов (тактик Р, В, Т) является довольно редким явлением. В подавляющем большинстве случаев при разработке систем ИЗР, начиная с первого уровня сложности, реальной является вторая задача – снижение количественных параметров (подавление) специфических факторов ниже ПВ или ЭПВ с тем, чтобы при их взаимодействии численность вредных организмов и проявление ЭП также не превышали ПВ или ЭПВ. При этом необходимо знать механизм действия защитных мероприятий, чтобы проводить интеграцию и оптимизацию их действия. Приведем несколько примеров.

Исходная численность гороховой тли, которая формируется из 10–18 яиц, отложенных на зимовку каждой самкой осенью, обычно не представляет угрозы для зернобобовых культур (гороха, чечевицы, вики, сои, бобов и др.). Угроза возникает в результате многократных генераций при партеногенезе, когда численность тлей достигает ЭПВ – 250–300 экз. на 100 взмахов сачком. Для предотвращения высокой численности тлей воздействуют на тактику Т (посев скороспелых сортов и (или) смесей культур – вика и с овсом, горох с овсом), тактику В (подкашивание заселенных тлей многолетних бобовых трав, боронование их и сжигание выволочек, пространственную изоляцию многолетних бобовых трав и однолетних зернобобовых культур минимум на 1,5–2 км, размещение рядом с полями зернобобовых культур нектароносов для повышения численности и активности энтомофагов), а в исключительных случаях – на тактику Р применением инсектицидов в период размножения тлей при их численности выше ЭПВ.

При комплексном использовании приемов и средств, ограничивающих и подавляющих тактики Т и В, применение инсектицидов может не потребоваться. Если же ориентироваться только на подавление интенсивности размножения тлей путем применения инсектицидов, выживаемость популяций и их последующее размножение на восприимчивых сортах и генетически однородных посевах остаются высокими. Это приводит к частому применению инсектицидов при превышении численности тлей выше ЭПВ.

Для замедления скорости ЭП бурой (листовой) ржавчины мягкой пшеницы воздействуют на тактику Т (возделывание устойчивых сортов, сбалансированное минеральное питание растений, ранние сроки посева), тактику В (изоляция от источников инфекции – многолетних злаковых трав, озимой пшеницы, озимой ржи, промежуточных растений-хозяев – лещицы, василистника) и тактику Р (обработка фунгицидами первичных эпифитотических очагов или посевов растений-хозяев). Самым рациональным способом является воздействие на тактику Т путем возделывания устойчивых сортов. Это приводит к подавлению ЭП на фазе его возникновения и проявление в форме спорадической заболеваемости. Тем самым отпадает необходимость воздействия на другие тактики жизнедеятельности. При отсутствии устойчивых сортов возникает необходимость подавления всех тактик жизнедеятельности, включая применение фунгицидов в эпифитотических очагах.

Для снижения численности дикой редьки ниже ЭПВ (20 растений сорняка на 1 кв. м) подавляют тактики Т и Р (создание конкурентоспособных посевов озимых хлебных злаков, вики с овсом на зеленый корм, подкашивание сорняков до их созревания, уничтожение гербицидами), тактику В (провокация прорастания семян в почве с последующим механическим уничтожением всходов, сбор семян дикой редьки в период уборки, очистка от них семян культурных растений на очистительных машинах с последующим обезвреживанием отходов). Радикальное значение имеют приемы, ограничивающие тактику Р. При их применении необходимость в затратах на провокацию прорастания семян, сохраняющихся десятки лет в почве, отпадает, так как пополнение их запаса прерывается.

|

Знание механизма действия приемов и средств защиты растений позволяет интегрировать их действие и получать высокий суммарный эффект, обусловленный стратегией защитных мероприятий. |

Однако не всегда приемы и средства подавляют тактики Р, В, Т, а проявляется разнонаправленность их действия: тактику В, например, они могут подавлять, а тактику Т – стимулировать, или наоборот. Если одна из тактик подавляется, а другая стимулируется, то в результате существующего их взаимодействия ЭП может достигать уровня эпифитотий, а численность популяции вредного организма быстро достигает показателей, превышающих ПВ и ЭПВ. Например, при введении в зерновые полевые севообороты парового поля происходит повышение микробиологической, антагонистической активности почвы, особенно если в нее запахиваются растительные остатки предыдущей культуры. Обычно в севообороте пар – яровая пшеница – яровая пшеница – ячмень (овес), широко распространенного в степной и южной лесостепной зонах Сибири, запахивают в пар солому ячменя или овса с внесением 8–10 кг д.в. азота на 1 т соломы. При минерализации растительных остатков в паровом поле на (в) них погибают фитопатогены (В. sorokiniana, Fusarium spp., Septoria spp., Altemaria spp., Puccinia spp., Drechslera spp.), возрастает супрессивность почв, ограничивающая активность вредных почвенных организмов: возбудителей корневых гнилей, фитонематод, проволочников. Провоцируется прорастание семян сорняков, сохраняющихся в почве, всходы которых уничтожаются механическими обработками или гербицидами. Во всех случаях осуществляется подавление или прерывание тактики В вредных организмов на (в) почве и растительных остатках. В результате паровое поле обеспечивает значительное оздоровление почв от всего комплекса вредных организмов на (в) почве и растительных остатках.

Однако, несмотря на это, на пшенице, высеянной по пару, отмечаются эпифитотии корневых гнилей и ржавчинных заболеваний. Это объясняется тем, что в почве парового поля часто накапливается избыток нитратов, который обусловливает высокую восприимчивость растений к возбудителям грибных инфекций и другим вредным организмам. Их популяции становятся более жизнеспособными, быстрее размножаются, вследствие чего ЭП превышает ПВ или ЭПВ. Особенно это касается возбудителя бурой ржавчины пшеницы. Для предотвращения ее эпифитотий применяют фунгициды на третьей фазе механизма передачи возбудителя и ЭП затухает или не проявляется вовсе. Против возбудителей фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей фунгициды применяют в период выживания их на (в) семенах, обеззараживая их путем протравливания. Эти негативные процессы, связанные с дополнительными затратами и с загрязнением окружающей среды фунгицидами, можно в значительной мере предотвратить, если вредное действие избытка нитратов сбалансировать внесением фосфорных удобрений, как минимум, в рядки при посеве и тем самым индуцировать физиологическую устойчивость растений к вредным организмам. Таким образом, внесение фосфорного удобрения оптимизирует фитосанитарное состояние посевов яровой пшеницы, существенно предотвращая затраты на применение пестицидов против ржавчинных заболеваний и корневых гнилей.

Во всех случаях для оптимизации действия и интеграции и взаимодействия приемов и средств в системе ИЗР используется функциональную модель ЭП. Она позволяет целенаправленно воздействовать приемами и средствами защиты растений на тактики Р, В, Т вредных организмов. Это новая фундаментальная методология разработана и апробирована на практике первой в Сибири научной школой по защите растений.

Фундаментальная роль внутренних (специфических) и внешних (неспецифических) природных и антропогенных факторов, как движущих сил возникновения, течения и затухание ЭП в агроэкосистемах может быть осмыслена и правильно понята лишь с системно-экологических позиций. С этой целью уточним значимость и роль этих факторов как структурных элементов модели ЭП.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

3.4. Функциональная модель эпифитотического процесса (ЭП)

3.4. Функциональная модель эпифитотического процесса (ЭП)