2.5.2. Вредные организмы с признаками К-стратегов

Независимо от биологических различий, для всех К-стратегов важно учитывать следующие основные практические положения (принципы):

мониторинг численности популяций и развития ЭП целесообразно проводить на протяжении нескольких лет (3 года и более), руководствуясь продолжительностью жизненного цикла вредных организмов. Частота мониторинга достаточна с периодичностью не чаще одного раза в течение года для определения исходной численности популяций и не реже одного раза за ротацию севооборота;

мониторинг численности популяций и развития ЭП целесообразно проводить на протяжении нескольких лет (3 года и более), руководствуясь продолжительностью жизненного цикла вредных организмов. Частота мониторинга достаточна с периодичностью не чаще одного раза в течение года для определения исходной численности популяций и не реже одного раза за ротацию севооборота;

прогнозы численности вредных организмов и развития ЭП важны многолетние и сезонные. При этом необходимо экспериментальное уточнение количественной зависимости между исходной численностью популяций – групп экологических эквивалентов и сезонной динамикой ЭП;

прогнозы численности вредных организмов и развития ЭП важны многолетние и сезонные. При этом необходимо экспериментальное уточнение количественной зависимости между исходной численностью популяций – групп экологических эквивалентов и сезонной динамикой ЭП;

стратегия системы защиты растений состоит в снижении исходной численности популяций вредных организмов ниже ПВ;

стратегия системы защиты растений состоит в снижении исходной численности популяций вредных организмов ниже ПВ;

тактика защитных мероприятий включает преимущественно долговременно действующие приемы, обеспечивающие саморегуляцию фитосанитарного состояния агроэкосистем: введение фитосанитарных севооборотов, прерывание возделывания во времени сельскохозяйственных культур, способствующих массовому воспроизводству вредных организмов; возделывание устойчивых сортов; разработку фитосанитарных технологий, предусматривающих замещение экологических ниш вредных организмов на экологические ниши полезных (антагонистов, симбионтов, микоризообразователей, энтомофагов); создание супрессивных почв. Из оперативно-профилактических приемов используются преимущественно протравливание семян и применение гербицидов против многолетних сорняков.

тактика защитных мероприятий включает преимущественно долговременно действующие приемы, обеспечивающие саморегуляцию фитосанитарного состояния агроэкосистем: введение фитосанитарных севооборотов, прерывание возделывания во времени сельскохозяйственных культур, способствующих массовому воспроизводству вредных организмов; возделывание устойчивых сортов; разработку фитосанитарных технологий, предусматривающих замещение экологических ниш вредных организмов на экологические ниши полезных (антагонистов, симбионтов, микоризообразователей, энтомофагов); создание супрессивных почв. Из оперативно-профилактических приемов используются преимущественно протравливание семян и применение гербицидов против многолетних сорняков.

|

Ведущая роль в тактиках систем ИЗР принадлежит: против фитопатогенов – создание условий для опережающего заселения экологических ниш полезной биотой (супрессорами – анагонистами, симбионтами, микоризообразователями), против фитофагов – ускорение гибели популяций и ухудшение их выживаемости при повышении численности энтомофагов и развитие эпизоотий, против сорных растений – очищение почв от подземных вегетативных органов и семян сорняков (преимущественно провокацией их всходов) в начале освоения ими экологических ниш. |

В качестве примера приведем три видовые популяции вредных организмов – возбудителя болезни, фитофага и сорного растения.

Возбудитель обыкновенной корневой гнили яровой пшеницы (Bipolaris sorokiniana Pam., King et Bakke)

Возбудитель обыкновенной корневой гнили яровой пшеницы (Bipolaris sorokiniana Pam., King et Bakke)

Мониторинг численности конидий возбудителя проводится в почве один раз в 3–5 лет в конце вегетации после уборки яровой пшеницы или весной до посева. Составляют ФПК (фитопатологические почвенные картограммы) с классификацией почв: свободные от возбудителя, заселенные конидиями ниже порога вредоносности (ПВ) (до 15–20 экз./г почвы выщелоченного чернозема) и выше ПВ в умеренной степени (30–100 конидий) и высокой (150–200 конидий и более).

Мониторинг зараженности семян проводится ежегодно методом рулонов, а развитие болезни в фазу всходов и перед уборкой дифференцированно по органам: до 10 % ниже ПВ, 10–15 % выше ПВ в умеренной степени, 20–25 % и более – выше ПВ в высокой степени.

Типы прогноза ЭП – многолетний и сезонный. Многолетний прогноз рассчитывают по результатам мониторинга почв, а сезонный – почв и семян. Возбудитель размножается в конце вегетации преимущественно на отмирающих влагалищах листьев, создавая резервуар инфекционных структур в почве под посев следующего или последующих 3–5 лет.

Стратегия систем ИЗР состоит в создании здоровых почв – свободных от возбудителя или заселенных ниже ПВ, а также в создании фонда здоровых семян или зараженных возбудителем ниже ПВ (10 %). Развитие ЭП корневых гнилей не должно превышать на фазе всходов 5 % перед уборкой – 15 %.

Для выполнения стратегической задачи применяют преимущественно долговременные агротехнические мероприятия:

конструируют фитосанитарные севообороты с насыщением яровой пшеницей и ячменем не выше 40–50 %. При этом ячмень рекомендуется размещать в кормовых севооборотах;

конструируют фитосанитарные севообороты с насыщением яровой пшеницей и ячменем не выше 40–50 %. При этом ячмень рекомендуется размещать в кормовых севооборотах;

введение в севообороты фитосанитарных предшественников – рапса, сои, многолетних бобовых трав, гороха с овсом и др.;

введение в севообороты фитосанитарных предшественников – рапса, сои, многолетних бобовых трав, гороха с овсом и др.;

применяют систему мер борьбы со злаковыми сорняками (щетинник, жабрей, овсюг) для снижения их численности ниже ЭПВ;

применяют систему мер борьбы со злаковыми сорняками (щетинник, жабрей, овсюг) для снижения их численности ниже ЭПВ;

применение органических удобрений (зеленых, соломы) для повышения супрессивности почв в результате увеличения численности и активности антагонистов – супрессоров (виды р. Trichoderma);

применение органических удобрений (зеленых, соломы) для повышения супрессивности почв в результате увеличения численности и активности антагонистов – супрессоров (виды р. Trichoderma);

замена нитратных форм азотных удобрений аммонийными на полях, заселенных возбудителем выше ПВ;

замена нитратных форм азотных удобрений аммонийными на полях, заселенных возбудителем выше ПВ;

возделывание относительно устойчивых и выносливых сортов (например, в Западной Сибири Целинная 21, Сибирская 102 и др.), а также применение технологий, обеспечивающих формирование эффективного ложа для семян (влажного, плотного снизу, рыхлого сверху, не глубже средней длины колеоптиля сорта).

возделывание относительно устойчивых и выносливых сортов (например, в Западной Сибири Целинная 21, Сибирская 102 и др.), а также применение технологий, обеспечивающих формирование эффективного ложа для семян (влажного, плотного снизу, рыхлого сверху, не глубже средней длины колеоптиля сорта).

К оперативным мероприятиям относится протравливание семян по данным фитоэкспертизы рекомендованными препаратами.

Посевной щелкун (Agriotes sputator L.)

Посевной щелкун (Agriotes sputator L.)

Мониторинг численности. Вредящей фазой являются личинки (проволочники), которые живут в почве 3–4 года. Мониторинг почв проводится один раз в 3–4 года путем раскопок почвы на площадках 50 х 50 см (0,25 м2) на глубину 0–20, а при необходимости – 21–40 см. На каждом поле почву раскапывают в 4–6 точках, просматривая ее на брезенте (палатке) для подсчета численности проволочников. ЭПВ для зерновых культур составляет 5–8 проволочников/м2.

Тип прогноза численности проволочников – многолетний и сезонный (долгосрочный) по результатам мониторинга численности их в почве.

Стратегия систем ИЗР состоит в создании почв свободных от проволочников или снижении их численности ниже ЭПВ. Для этого задействуют долговременные агротехнические мероприятия:

корректировка севооборота с введением в него мало восприимчивых культур, ограничивающих трофические связи проволочников – вико-овес, рапс, гречиха, горох, вика, лен, бобы, фасоль;

корректировка севооборота с введением в него мало восприимчивых культур, ограничивающих трофические связи проволочников – вико-овес, рапс, гречиха, горох, вика, лен, бобы, фасоль;

поддержание в почве оптимальной влажности (60–70 % от полной влагоемкости) и обогащение ее органическим веществом;

поддержание в почве оптимальной влажности (60–70 % от полной влагоемкости) и обогащение ее органическим веществом;

борьба с пыреем ползучим – источником воспроизводства щелкунов в агроэкосистемах;

борьба с пыреем ползучим – источником воспроизводства щелкунов в агроэкосистемах;

создание конкурентоспособных посевов с высоким стартовым ритмом ростовых процессов в период прорастания семян – всходов путем создания эффективного ложа для семян;

создание конкурентоспособных посевов с высоким стартовым ритмом ростовых процессов в период прорастания семян – всходов путем создания эффективного ложа для семян;

обработка семян инсектицидами или внесение их в рядки в соответствии со Списком пестицидов, разрешенных для применения на территории РФ.

обработка семян инсектицидами или внесение их в рядки в соответствии со Списком пестицидов, разрешенных для применения на территории РФ.

Пырей ползучий (Agropyrum repens L.)

Пырей ползучий (Agropyrum repens L.)

Мониторинг численности пырея ползучего проводят в первичных очагах с последующим уничтожением путем механических подрезаний подземных органов или применением рекомендованных гербицидов при засоренности выше ЭПВ (6–10 стеблей/м2).

Стратегия систем ИЗР состоит в очищении почв от вегетативных органов (стеблей, корневищ) или снижении их фитомассы ниже ЭПВ (не более 3–5 % от общей фитомассы/м2) путем проведения долгосрочных и оперативных мероприятий:

для очищения почвы от вегетативных органов применяют метод «удушения корневищ». Суть его состоит в выведении почек корневищ из состояния покоя при дроблении корневищ дисковыми орудиями на мелкие части. После появления «шилец» их заделывают вспашкой в глубокие слои почвы, где проростки погибают. Применяют также метод «вычесывания» измельченных корневищ боронами с последующим уничтожением после их высыхания на обочине полей. Эффективность этого способа достигает 98 %;

для очищения почвы от вегетативных органов применяют метод «удушения корневищ». Суть его состоит в выведении почек корневищ из состояния покоя при дроблении корневищ дисковыми орудиями на мелкие части. После появления «шилец» их заделывают вспашкой в глубокие слои почвы, где проростки погибают. Применяют также метод «вычесывания» измельченных корневищ боронами с последующим уничтожением после их высыхания на обочине полей. Эффективность этого способа достигает 98 %;

сильно запыреенные участки отводят под пар, где с ним борются методами «удушения корневищ», «вычесывания» и гербицидами. На запыреенных участках высевают многолетние травы, скашивая пырей до обсеменения. Осушение, повышение плотности почв снижает вероятность формирования очагов пырея ползучего, облегчая борьбу с ним;

сильно запыреенные участки отводят под пар, где с ним борются методами «удушения корневищ», «вычесывания» и гербицидами. На запыреенных участках высевают многолетние травы, скашивая пырей до обсеменения. Осушение, повышение плотности почв снижает вероятность формирования очагов пырея ползучего, облегчая борьбу с ним;

скашивание надземной биомассы до обсеменения по краям полей, возле дорог, на пустырях, около опор линий электропередач. Предупреждение заноса семян на поля с навозом и с семенами культурных растений (согласно ГОСТа в 1 кг семян может содержаться не более 5 семян пырея ползучего);

скашивание надземной биомассы до обсеменения по краям полей, возле дорог, на пустырях, около опор линий электропередач. Предупреждение заноса семян на поля с навозом и с семенами культурных растений (согласно ГОСТа в 1 кг семян может содержаться не более 5 семян пырея ползучего);

применение гербицидов в паровом поле согласно рекомендованному регламенту.

применение гербицидов в паровом поле согласно рекомендованному регламенту.

Приведенные примеры представителей разных биологических видов (фитопатогенов, фитофагов, сорняков) свидетельствуют о том, что ключевые признаки тактик Р, В, Т сходны в пределах одного типа стратегий жизненных циклов (r-, К-). При этом, что особенно важно, все r-стратеги независимо от биологической природы вследствие высокого коэффициента и скорости размножения при благоприятных гидротермических условиях способны превысить ПВ или ЭПВ в течение одного вегетационного периода. Это вызывает необходимость составления сезонного (при размножении способом концентрированного удара) и краткосрочного прогноза с частым мониторингом в критические фазы нанесения вреда растениям. Напротив, К-стратеги постепенно заселяют экологические ниши, формируя многолетние эпифитотические очаги. Отсюда их мониторинг проводится редко, через значительные промежутки времени при необходимости составления многолетнего и сезонного прогноза численности и развития ЭП.

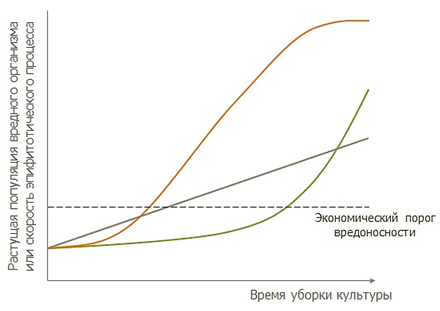

Наглядное сравнение динамики численности вредных организмов с признаками r- и К-стратегов и эпифитотического процесса в течение вегетации показано на рис. 5.

Рис. 5. Шкала пораженности листьев септориозом, %

1 – без применения мер борьбы; 2 – при снижении исходной численности вредных организмов К-стратегов; 3 – при замедлении скорости размножения вредных организмов или скорости эпифитотического процесса r-стратегов

В результате низкой скорости размножения К-стратегов в течение вегетации, при исходной численности их ниже ПВ или ЭПВ эпифитотический процесс и численность популяций практически остается на исходном уровне (кривая 2 на рис. 5). Некоторые видовые популяции (возбудители корневых гнилей) размножаются в конце вегетации, когда угроза для урожая текущего года миновала. Напротив, вредные организмы со стратегией жизненного цикла r- наращивают свой биотический потенциал в течение вегетации с большой скоростью двумя способами – воспроизводством повторных генераций (тли, клопы) или способом «концентрированного удара» (белянки, малолетние сорняки). Во всех случаях при благоприятных условиях их численность и проявление ЭП достигают ПВ или ЭПВ в короткие сроки, создавая угрозу формирующемуся урожаю (кривая 3 на рис. 5). Это вызывает необходимость более частого применения оперативных мероприятий против r-стратегов – пестицидов и биопрепаратов. Что же касается К-стратегов, то при своевременном мониторинге численности в местах резервации и зимовки и систематическом применении агротехнических мероприятий удается сдерживать их численность на уровне ниже ПВ.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ