2.1. Эволюционно-экологические типы стратегий жизненных циклов биологических видов

Использование достижений общей и эволюционной экологии к решению проблем защиты растений вносит мощный стимул в прогресс этой отрасли науки, соизмеримый со значением генетики для успехов селекции устойчивых сортов. По определению Т.Х. Добржанского «в биологии все наполняется смыслом лишь тогда, когда истолковывается с эволюционной точки зрения». Раньше считали, что для выяснения эволюционных законов и закономерностей требуется 10 тыс. лет. В настоящее время этот срок сокращен до 50 лет. Для оценки направления микроэволюционных изменений достаточно от 10–15 до 50 генераций.

|

Особые успехи достигнуты эволюционной экологией в изучении типов стратегий жизненных циклов биологических видов. Все биологические виды функционируют в природе в форме популяций, которые считаются основной эволюционизирующей единицей в агро- и естественных экосистемах. Под жизненным циклом популяций понимают последовательное развитие стадий (фаз) совокупности организмов биологического вида, обеспечивающее их воспроизводство. Длительность жизненного цикла определяется числом поколений (генераций), развивающихся в течение одного или нескольких лет. |

Жизненный цикл популяций биологических видов жестко не фиксирован, и генотип определяет пределы фенотипа, в которых возможна его изменчивость в тех или иных условиях внешней среды. Одной из важнейших познавательных целей изучения жизненных циклов на современном этапе развития науки является определение экологических эквивалентов, то есть биологических видов имеющих сходные эволюционно-экологические адаптации жизненных циклов. Для защиты растений при биологическом многообразии вредных организмов (примерно 100 тыс. потенциально опасных видов) выявление экологических эквивалентов позволяет не только облегчить, но и повысить результативность систем ИЗР.

В отличие от традиционного описания эволюционных признаков биологических видов преимущественно в области морфологии, анатомии и систематики, в конце 60-х годов прошлого столетия Р. Мак-Артур и Э. Уилсон выдвинули концепцию типов стратегий жизненных циклов биологических видов, получившую в дальнейшем широкое признание и развитие [26].

Основные положения этой концепции сводились к тому, что в зависимости от природных условий, в природе у биологических видов под давлением двух типов естественного отбора (r и K) формируются две противоположные стратегии жизненных циклов (табл. 7).

Таблица 7

Общебиологические признаки жизненного цикла r- и К-стратегов

(сводные литературные данные)

Признаки |

r-стратег |

К-стратег |

Климат |

Изменчивый и (или) непредсказуемый, неопределенный |

Весьма постоянный и (или) предсказуемый, более определенный |

Смертность |

Обычно катастрофическая, ненаправленная, не зависящая от плотности |

Более направленная, зависящая от плотности |

Кривая выживаемости |

Обычно типа III |

Обычно типа I и II |

Размер популяции |

Изменчивый во времени, неравновесный, обычно значительно ниже предельной емкости среды; сообщества или их части не насыщены: экологический вакуум; ежегодное заселение |

Довольно постоянный во времени; равновесный, близкий к предельной емкости среды; насыщенные сообщества; повторные заселения не являются необходимыми |

Внутри- и межвидовая конкуренция |

Изменчивая, часто слабая |

Обычно острая |

Отбор благоприятствует |

1. Ускоренное развитие 2. Максимально высокая скорость роста популяции 3. Раннее размножение 4. Небольшой размер тела 5. Большое число менее одного года |

1. Более медленное развитие 2. Большая конкурентоспособность 3. Более позднее развитие 4. Более крупный размер тела 5. Меньшее число более крупных потомков |

Продолжительность жизни |

Короткая, обычно менее одного года |

Долгая, обычно более одного года |

Результат действия естественного отбора |

Продуктивность |

Адаптивность, эффективность |

Стадии сукцессии |

Ранние |

Поздние, климаксовые |

r-стратеги формируются в процессе эволюции в чрезвычайно изменчивой и непредсказуемой среде, в нарушенных местообитаниях, где с определенной периодичностью или постоянно действуют стресс-факторы. В указанных условиях естественный отбор благоприятствует максимальному вкладу веществ и энергии в размножение с целью продуцирования как можно большего количества потомков в самые короткие сроки при наступлении благоприятных условий. Скорость роста численности популяции высокая в отсутствии тормозящего действия конкуренции.

К-стратегия связана с отбором, направленным на повышение выживаемости видов в относительно стабильной насыщенной среде, где высока конкуренция за ресурсы. Если r-отбор – это отбор, прежде всего, на такие качества, как высокая плодовитость, быстрое достижение половозрелости, короткий жизненный цикл, способность быстро распространяться в новые местообитания, а также способность пережить неблагоприятный период в состоянии покоящихся стадий, то К-отбор – это отбор на конкурентоспособность, повышение защищенности от хищников и паразитов, повышение вероятности выживания каждого продуцированного потомка, на развитие более совершенных внутрипопуляционных механизмов регуляции численности.

Очевидно, что r-виды (точнее, виды, сформированные r-отбором) будут иметь преимущество на ранних этапах сукцессии, при заселении новых местообитаний, в молодых, не очень богатых видами сообществах, тогда как К-виды будут иметь преимущество в сложившихся зрелых сообществах, где для выживания любого вида определяющей является система биотических отношений. Подчеркнем, что выделение r- и К-стратегий в чистом виде условно. На самом деле каждый существующий на Земле вид организмов испытывал и испытывает некоторую комбинацию r- и К-отбора, а поэтому многие виды (жизненный цикл в целом, отдельные фазы развития) обладают промежуточными стратегиями жизненных циклов (rK и Kr). При этом вектор эволюции у промежуточных форм просматривается довольно четко, это обусловлено перераспределением веществ и энергии у видовых популяций под давлением естественного отбора при изменении условий окружающей среды, так как за любое эволюционное преимущество популяции приходится чем-то «расплачиваться».

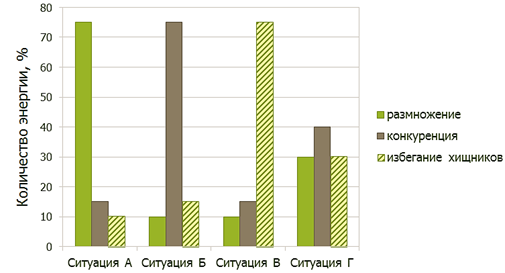

Перераспределение веществ и энергии в различных ситуациях характерно для всех биологических видов (рис. 2).

Рис. 2. Гипотетическое распределение энергии между основными видами жизнедеятельности популяций в разных ситуациях [25]

Из рис. 2 следует, что один и тот же вид в разных ситуациях внешней среды может больше вкладывать энергии в размножение, конкуренцию или избегание хищников. Эти перераспределения энергии могут оставаться в пределах эволюционных стратегий (r-, rK-, K-, Kr-видов) или при их длительности на протяжении 50–70 генераций приводить к изменению типа стратегий жизненных циклов.

Концепция r- и К-отбора позволяет выявлять различные типы стратегий и ранжировать биологические виды по группам экологических эквивалентов, имеющих сходные эволюционно-экологические адаптации в условиях окружающей среды.

Учитывая, что концепция r- и К-отбора применима для всех без исключения биологических видов, нами предложена эволюционно-экологическая классификация фитопатогенов, фитофагов и сорных растений и определены специфические для каждой биологической группы признаки типов стратегий r- и К-видов [35].

|

При этом из множества признаков типов жизненных циклов, которые освещаются в эволюционной экологии, нами выделены три жизненно важные тактики – размножения (Р), выживания (В) и трофических связей (Т), при нарушении одной из которых биологический вид не может существовать в природе и его жизненный цикл прерывается. Выделение тактик Р, В, Т имеет огромное методологическое значение для защиты растений, где предусматривается управление численностью популяций и развитием болезней в агроэкосистемах. |

Лишь в отношении наиболее опасных карантинных объектов и их организмов-переносчиков стремятся к полному уничтожению фитопатогенов, фитофагов, сорняков.

При выделении в жизненном цикле вредных организмов тактик Р, В, Т мы руководствовались следующими биологическими положениями:

тактика размножения (Р) является ведущей в эволюционном становлении типа стратегии жизненного цикла вида. Именно по тактике Р естественный отбор «как эксперт по эффективности» оптимизирует использование доступных ресурсов для размножения;

тактика размножения (Р) является ведущей в эволюционном становлении типа стратегии жизненного цикла вида. Именно по тактике Р естественный отбор «как эксперт по эффективности» оптимизирует использование доступных ресурсов для размножения;

размножение (тактика Р) эволюционирует параллельно с тактикой выживания (В), сохраняя своего рода равновесие. Критерием эффективности адаптации вида к условиям окружающей среды служит повышение коэффициента размножения и снижение коэффициента смертности;

размножение (тактика Р) эволюционирует параллельно с тактикой выживания (В), сохраняя своего рода равновесие. Критерием эффективности адаптации вида к условиям окружающей среды служит повышение коэффициента размножения и снижение коэффициента смертности;

тактика трофических связей (Т) сформировалась у вредных организмов с потерей ими статуса «свободноживущих» и приобретением специализации, особенно фитопатогенов и фитофагов, к органам растений-хозяев, которые стали их основными экологическими (преимущественно трофическими) нишами.

тактика трофических связей (Т) сформировалась у вредных организмов с потерей ими статуса «свободноживущих» и приобретением специализации, особенно фитопатогенов и фитофагов, к органам растений-хозяев, которые стали их основными экологическими (преимущественно трофическими) нишами.

Изменение одной из трех тактик жизненного цикла (Р, В или Т) сказывается на изменении жизненного цикла в целом. При этом ведущей тактикой остается размножение, что вызывает необходимость выяснения зависимости тактик В и Т от тактики Р. |

Для управления тактиками Р, В, Т вредных организмов с разными типами стратегий жизненного цикла (r-, rK-, K- и Kr) следует рассмотреть особенности их у разных биологических групп – возбудителей болезней, фитофагов, сорных растений.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ