2.5.1. Вредные организмы с признаками r-стратегов

Независимо от биологических различий вредных организмов (возбудители болезней, фитофаги, сорняки), против всех видов с признаками r-стратегов следует руководствоваться следующими основными практическими положениями (принципами):

мониторинг численности вредных организмов и развития ЭП проводить сравнительно в короткий промежуток времени (не более одного вегетационного периода), но с частыми интервалами при полициклическом типе размножения;

мониторинг численности вредных организмов и развития ЭП проводить сравнительно в короткий промежуток времени (не более одного вегетационного периода), но с частыми интервалами при полициклическом типе размножения;

прогноз численности вредных организмов и развития ЭП разрабатывать преимущественно сезонный и краткосрочный. Последний определяет целесообразность применения оперативных средств защиты растений (фунгицидов, инсектицидов, гербицидов);

прогноз численности вредных организмов и развития ЭП разрабатывать преимущественно сезонный и краткосрочный. Последний определяет целесообразность применения оперативных средств защиты растений (фунгицидов, инсектицидов, гербицидов);

стратегию систем зашиты растений определять как необходимость замедления скорости размножения поливольтинных видов с полициклической сезонной динамикой ЭП и снижения исходной численности (предупреждения воспроизводства потомков) моновольтинных видов с размножением по типу «концентрированного удара» и моноциклической сезонной динамикой ЭП;

стратегию систем зашиты растений определять как необходимость замедления скорости размножения поливольтинных видов с полициклической сезонной динамикой ЭП и снижения исходной численности (предупреждения воспроизводства потомков) моновольтинных видов с размножением по типу «концентрированного удара» и моноциклической сезонной динамикой ЭП;

тактика защитных мероприятий включает долговременно и быстро действующие приемы, особенно против поливольтинных видов, размножающихся с высокой скоростью в короткие промежутки времени.

тактика защитных мероприятий включает долговременно и быстро действующие приемы, особенно против поливольтинных видов, размножающихся с высокой скоростью в короткие промежутки времени.

В соответствии с вектором естественного отбора тактикой систем ИЗР предусматривается, прежде всего, ограничение ресурсов для размножения путем создания физиологически устойчивых конкурентоспособных посевов (видовых, сортовых), ограничивающих или прерывающих трофические связи или уменьшающие размер экологических трофических ниш. Ограничение трофических связей в большей степени относится к фитопатогенам и фитофагам вследствие их филогенетической специализации (приуроченности к многим видам растений в агро- и естественных экосистемах), а ограничение размера экологических ниш важно для всех биологических групп вредных организмов – фитопатогенов, фитофагов, сорняков. Однако решение этой задачи различается и зависит от особенностей экологических ниш в агроэкосистемах:

|

фитопатогены занимают ниши преимущественного внутри тканей и органов растений (возбудители септориоза, фитофтороза, ржавчинных заболеваний), реже – на поверхности органов (возбудители мучнистой росы), фитофаги – преимущественно на поверхности органов (тли, клопы, блошки, листоеды, трипсы) и реже – внутри органов (внутристеблевые вредители), сорные растения – преимущественно около растений в их популяции (овсюг, щирица, лебеда) и реже на поверхности органов (паразитарные виды – повилика, заразиха). |

В результате тесной связи фитопатогенов с растениями-хозяевами как патогенных паразитов снижение размера их трофических ниш способствуют: выведение устойчивых сортов, ускоренное прохождение восприимчивой фазы (сокращение уязвимого периода), сокращение площадей восприимчивых культур, мозаичное распределение в агроэкосистемах устойчивых и восприимчивых культур (сортов), а также их смешанные посевы, что обеспечивает снижение скорости заселения экологических ниш фитопатогенами.

Для сокращения размера экологических ниш фитофагов выведение устойчивых сортов, хотя и значимо, но трудно достижимо. В то же время ускоренное прохождение критических фаз очень значимая и реально достижимая задача. Она реализуется применением фитосанитарных технологий (маневрированием сроками посева и уборки, оптимизацией глубины посева, внесением минеральных удобрений и др.). Что же касается большинства сорных растений, то их жизненный цикл как свободноживущих видов значительно меньше сопряжен с жизненным циклом культурных растений, а их экологические ниши в агроэкосистемах совпадают с культурными растениями и подчиняются закону конкурентного исключения Г. Гаузе. Согласно этому закону, если два вида занимают одну и ту же нишу в фитоценозе, то один из них должен исчезнуть или подвергаться значительному биотическому стрессу. Именно поэтому оптимальная густота и повышение конкурентоспособности культурных растений через такой механизм, как опережающий ритм ростовых процессов, имеет решающее значение для ограничения размера трофической ниши сорняков, связанной с поглощением веществ (макро- и микроэлементов), воды, света. Уместно напомнить, что этот основополагающий способ воздействия на тактику Т и Р сорных растений в последние десятилетия практически был забыт из-за увлечения оперативными способами – применением гербицидов, хотя первоочередная значимость этого механизма сдерживания засоренности в оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем очевидна.

Следующим направлением тактики систем ИЗР против r-стратегов является ограничение или прерывание их размножения в агроэкосистемах. Эта задача решается по-разному у разных биологических групп – фитопатогенов, фитофагов, сорных растений. Это обусловлено различными источниками воспроизводства их в агроэкосистемах:

|

Это обусловлено различными источниками воспроизводства их в агроэкосистемах: фитопатогенов – преимущественно на (в) органах восприимчивых сортов и культур, фитофагов – фитофагов – на поверхности кормовых растений и около них (поверхностные слои почвы), сорные растения – в междурядьях культурных растений и за пределами агроэкосистем. |

Вследствие этого мероприятия, ограничивающие размножение фитопатогенов, связаны с конструированием фитосанитарных севооборотов, созданием видового, генетического (сорта) и физиологического разнообразия посевов. Ограничение размножения фитофагов требует часто уничтожения сорных растений (сем. маревых для свекловичных блошек, сем. капустных – для крестоцветных блошек, бодяков – для серого свекловичного долгоносика, пырея бескорневищного и житняка ширококолосного – для шведской мухи), которые служат не только предпочитаемыми растениями для откладки яиц, но и для дополнительного питания. Уместно отметить, что основные культуры и сорта для откладки вредителями яиц (осуществление тактики Р) следует отличать от основных повреждаемых культур и сортов (осуществление тактики Т). Эти сорта и культуры не всегда совпадают, но, к сожалению, мало привлекают внимание исследователей. Например, группой энтомологов в Алтайском крае (И.М. Ярмоленко, В.К. Зубченко, Н.К. Чернова, В.А. Чулкина) выяснено, что такой опасный вредитель как серый свекловичный долгоносик в массе повреждает всходы сахарной свеклы, но яйца предпочитает откладывать под бодяками (щетинистым – Cirsium setosum и розовым – C. arvense). Не менее значимо повышение численности и активности энтомофагов путем мозаичного распределения нектароносов в агроэкосистемах и только в исключительных случаях прерывание жизненного цикла применением рекомендованных инсектицидов.

Прерывание и ограничение размножения сорняков достигается скашиванием их до созревания семян, сбором и удалением созревших семян из агроэкосистем в период уборки сельскохозяйственных культур, а также снижением их плодовитости в конкурентоспособных посевах культурных растений.

Более детально изложенные положения можно проследить на примере трех видов популяций, имеющих признаки r-стратегов.

Возбудитель септориоза яровой пшеницы (Septoria nodorum Berk.)

Возбудитель септориоза яровой пшеницы (Septoria nodorum Berk.)

Мониторинг эпифитотического процесса (ЭП). Мониторинг септориоза проводится в период размножения возбудителя на районированных сортах, например, в лесостепи Западной Сибири на сортах Новосибирская 22, Кантегирская 89, Омская 9, Алтайка с фазы выхода в трубку до начала налива, или календарно с 1 июля по 10 августа, с интервалами 3–5 дней.

Заболевание проявляется на всех надземных органах растений, начиная с фаз всходы – кущение и колошение. На листьях появляются белесые или бурые округлые или вытянутые вдоль жилок пятна, светлеющие внутри. На них образуются черные точки – пикниды гриба, особенно на разреженных посевах, куда хорошо проникает свет. Образование пикнид – характерный признак септориоза. Пятна постепенно сливаются, охватывая весь лист или часть его, и он преждевременно засыхает. На стебле появляются светло-бурые расплывчатые пятна, пикниды на них образуются редко. На концах колосковых чешуек пятна темно-бурые, светлеющие, с темными пикнидами.

Симптомы болезни изменяются в зависимости от сорта и гидротермических условий. В сухую погоду на септориозных пятнах пикниды долго не образуются. Иногда у них нетипичная окраска, поэтому их трудно обнаружить даже с помощью лупы. Видимых симптомов на листьях может не быть, и только специальные анализы во влажной камере и на питательных средах позволяют установить заболевание. Все это приводит к недооценке опасности септориоза даже в годы его эпифитотий. Причиняемый этим заболеванием ущерб нередко объясняют засухой или другими причинами.

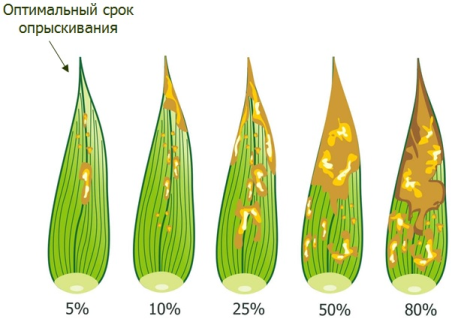

Начиная с фазы выхода в трубку, в 10-ти точках поля осматривают по 10 растений, оценивая пораженность 3-го листа сверху по шкале (рис. 3).

Рис. 3. Шкала пораженности листьев септориозом, %

Прогноз развития ЭП состоит в следующем.

По результатам оценок вычисляют среднюю пораженность 3-го сверху листа. Затем в ближайшей метеорологической станции запрашивают данные об ожидаемом количестве дней с осадками и средней температуре воздуха за период от фазы выхода в трубку до молочной спелости (применительно к конкретному сорту). Если в этот период ожидается 17 и более дождливых дней, а средняя температура воздуха будет 14–21 °С, погодные условия оцениваются как благоприятные для развития септориоза. По перечисленным данным определяют возможные потери урожая и принимают решение о целесообразности применения фунгицидов (табл. 17).

Таблица 17

Окупаемость затрат на фунгициды при различных уровнях урожайности

(данные Всероссийского НИИ фитопатологии)

Ожидаемая урожайность, ц/га |

Минимальные потери урожая, при которых окупаются затраты на химические обработки, % |

Менее 20 |

20 |

21–30 |

15 |

31–40 |

10 |

Более 40 |

5 |

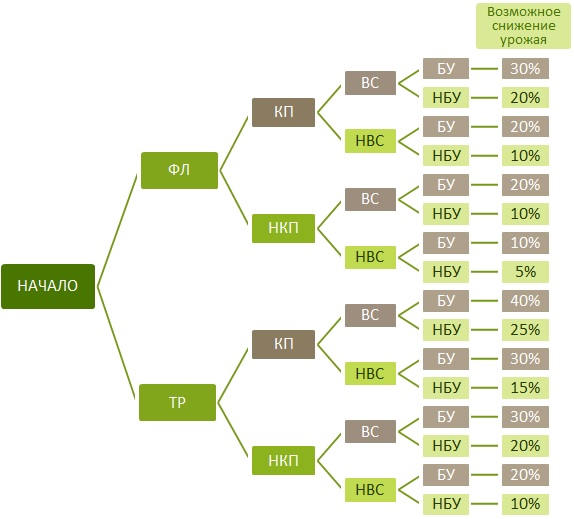

Учитывая зависимость ЭП септориоза от устойчивости сорта и гидротермических условий, используют более сложную схему принятия решений о возможном снижении урожая (рис. 4).

Рис. 4. Схема прогноза септориоза пшеницы:

ФЛ – фаза развития растений – флаговый лист; ТР – фаза развития растений – трубкование (до появления флагового листа); КП – критическая пораженность 3-го сверху листа (то есть более 30 %); НКП – пораженность 3-го сверху листа ниже критической (то есть менее 30 %); ВС – восприимчивый сорт; НВС – невосприимчивый сорт (или толерантный); БУ – благоприятные гидротермические условия; НБУ – неблагоприятные гидротермические условия

Принимаются во внимание также факторы, усиливающие развитие септориоза: зерновой предшественник (пшеница), обработка посевов гербицидами, особенно группы 2,4-Д, наличие инфицированных растительных остатков, опасность полегания посевов, развитие корневых гнилей.

Стратегия систем ИЗР. Полициклический характер сезонного проявления ЭП позволяет определить стратегию систем ИЗР как замедление скорости сезонной динамики эпифитотического процесса. Для этого в долговременном плане применяют возделывание более устойчивых сортов (Харьковская 46, Омская 9, Лютесценс 25, Новосибирская 22), запашку (удаление) инфицированных растительных остатков после эпифитотий септориоза на данном или рядом (300–500 м, до 1 км) расположенном поле, протравливание семян по результатам фитоэкспертизы рекомендованными фунгицидами..

Оперативное замедление скорости ЭП достигается применением современных фунгицидов согласно «Каталогу…» не позже фазы начала налива зерна (71 фаза по международной шкале) для избежания попадания их остатков в растениеводческую продукцию (зерно, солома).

Луговой мотылек (Loxostege (Pyrausta) stricticalis L.)

Луговой мотылек (Loxostege (Pyrausta) stricticalis L.)

Мониторинг численности. Мониторинг лугового мотылька начинается с типичных для него стаций – полынных степей, разнотравных целинных и залежных участков Центрально-Черноземного, Поволжского, Северо-Кавказского, Уральского, Западно- и Восточно-Сибирского регионов, расположенных от 45 до 55° северной широты.

До зимовки и после нее систематически обследуют места зимовки гусениц в коконах и отмечают полученные результаты на карте землепользования. Коконы расположены вертикально у самой поверхности почвы. Подсчет коконов проводят на пробных площадках размером 50 х 50 см (0,25 м2), глубина до 7 см. На участках площадью до 10 га берут 8 проб, от 11 до 100 га – 12, от 101 и выше – 16. Расчет делают на 1 м2 и определяют ниже или выше ЭПВ (4–5 коконов с гусеницами на 1 м2).

Мониторинг лугового мотылька на посевах сельскохозяйственных культур проводят по периодам формирования элементов структуры урожая, начиная с фазы всходов. Подсчет гусениц проводят в 10 точках поля по 3 растения в каждой точке, или на рамке 50 х 50 см (0,25 м2) в 8-и точках. ЭПВ 0,5–1,0 гусеница на растение или 10–20 гусениц/м2 при повреждении 10–25 листьев.

Прогноз численности. Плодовитость одной самки 400–600 (до 800) яиц при ускоренном эмбриональном (3–10 дней) и личиночном (14–30 дней) темпе развития. В течение сезона развивается 2–3 (до 4-х) генераций. Гусеницы первого возраста погибают при снижении относительной влажности воздуха до 85 % и ниже.

Имаго обладают повышенной способностью (до 1000 км) освоения пространства за сезон от мест первичной резервации и перезимовки. Луговой мотылек может достигать численности выше ЭПВ за короткий промежуток времени, заселяя агроэкосистемы сельскохозяйственных культур из 35 семейств, особенно сахарную свеклу, кукурузу, многолетние бобовые травы.

Вспышки (подъем численности) лугового мотылька на территории РФ проявляется с периодичностью примерно 1 раз в 4 года. Они обусловлены циклическим изменением климата, связанного с солнечной активностью. Благоприятные условия для размножения и выживания фаз развития фитофага: ГТК более 0,9, температура выше 19 °С, сумма эффективных температур для развития первого поколения – 240–380 °С. На территории РФ индикатором подъема численности лугового мотылька может служить территория северного Кавказа, где следует проводить систематический мониторинг его численности в местах резервации и агроэкосистемах. Если зимуют гусеницы не только второго-третьего, но и первого поколения, то это служит признаком перехода популяции лугового мотылька из фазы депрессии в фазу подъема. Сравнение численности зимующего запаса гусениц по годам позволяет своевременно определить начало подъема численности популяции и приятие решения о проведении мероприятий по локализации очагов.

Стратегия систем ИЗР. Поливольтинный тип сезонной и изменчивой, с периодами подъема и депрессии, многолетней динамики численности вызывает необходимость проведения долгосрочных и оперативных мероприятий.

Долгосрочные мероприятия состоят в локализации лугового мотылька в местах его резервации и перезимовки путем нарушения вертикального положения их коконов и засыпки их почвой в осенний и весенний периоды, выращивание на пахотных угодьях, примыкающих к очагам резервации менее повреждаемых культур хлебных злаков, проса, чумизы. При этом важно создавать энергично растущие физиологически устойчивые, оптимальные по густоте посевы, обладающие компенсаторными механизмами восстановления повреждений, наносимых гусеницами лугового мотылька.

Для ограничения тактики Р важна борьба с сорняками (лебедой, марью белой, бодяками, вьюнком полевым и др.) до откладки яиц самками в посевах сельскохозяйственных культур.

Оперативные мероприятия состоят из применения первоначально в первичных очагах инсектицидов биологической и химической природы согласно Списку пестицидов, разрешенных для применения на территории РФ.

Марь белая (Chenopodium album L.)

Марь белая (Chenopodium album L.)

Мониторинг численности. Мониторинг численности популяции мари белой состоит в определении запаса ее семян в почве и в партиях семян культурных растений. Доля семян сорняка в почве составляет нередко 50–80 % от общего банка (запаса) сорняков. На каждом поле 1 раз в 6–7 лет проводят отбор почвы в слое 0–20 см почвенным буром в 8–16 точках поля объемом не менее 1 кг. Из этого образца делают 2–3 навески массой 100–200 г и промывают на ситах с разными размерами отверстий (обычно 3; 1; 0,5 и 0,25 мм), подсчитывая количество семян сначала в расчете на 1 кг почвы, затем с учетом объемной массы почвы, пересчитывают на 1 га.

Мониторинг семян мари белой в партиях сельскохозяйственных культур проводят ежегодно согласно ГОСТу на семена. Допустимая численность семян сорняка в почве составляет примерно 50 млн./га, а в семенах культурных растений – не более 5 экз. на 1 кг семян.

Малолетние сорняки как r-стратеги занимают широкую экологическую нишу в пространстве. ЭПВ в посевах сельскохозяйственных культур составляет 10–20 растений/м2.

Прогноз численности мари белой. Марь белая размножается способом «концентрированного удара»: маточное растение производит до 700 тыс. семян и отмирает в конце вегетации. Коэффициент размножения достигает 100 тыс. раз (чаще 5 тыс.), а численность популяции за 1 год в течение сезона может превысить ЭПВ в несколько раз.

Семена мари белой обладают полиморфизмом: крупные коричневого цвета прорастают через 2–3 месяца после созревания; зеленовато-черноватые средней величины – через 1–1,5 года; мелкие блестящие – только на 3-й год. Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 6 лет, в лабораторных условиях до 38.

Большая часть семян мари белой попадает в бункер комбайна при обмолоте (в % от общего количества):

осыпались до уборки |

– |

0,8 |

остались в стерне |

– |

2,9 |

осыпались от жатки (хедера) |

– |

1,9 |

выброшены с соломой и мякиной |

– |

5,3 |

поступают в бункер |

– |

89,7 |

После перезимовки орешки прорастают растянуто (до 1–2 мес.) при минимальной температуре 3–4 °С, оптимальной 18–24 °С. Массовое прорастание семян отмечено с глубины 1 см, а с глубины более 8–10 см семена не прорастают.

Недозрелые семена имеют низкую всхожесть или совсем не прорастают.

При недостатке влаги и оптимальной влажности орешки лучше прорастают в рыхлой почве, при избытке влаги – в плотной.

Семена сохраняют жизнеспособность при прохождении через желудочно-кишечный тракт животных.

Результаты мониторинга численности мари белой в почве и в партиях семян культурных растений служат основанием для составления сезонного (долгосрочного) прогноза, а результаты мониторинга засоренности посевов – краткосрочного с целью принятия оперативных способов борьбы.

Стратегия систем ИЗР состоит в подавлении интенсивности размножения мари белой в агроэкосистемах с целью снижения ее численности ниже ЭПВ.

Для этого следует применять долговременные и оперативные мероприятия: создание оптимальных по густоте, с интенсивным ритмом ростовых процессов посевов сельскохозяйственных культур, обладающих конкурентной способностью к мари белой. Производят скашивание сорных растений до цветения, не допуская созревания семян. Вводятся чистые пары для проведения послойной обработки почвы при всходах мари белой. Из оперативных мероприятий применяют рекомендованные гербициды.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ