5.1.1. Ограничение и прерывание тактик жизненного цикла вредных организмов в агроэкосистемах

Согласно модели эпифитотического процесса (см. ГЛАВУ 3) агротехнические приемы могут служить депрессантами или активаторами внутренних эволюционно обусловленных факторов – тактик Р, В, Т вредных организмов. Тем самым агроприемы влияют на их активность и формы проявления эпифитотического процесса (спорадическая заболеваемость, эпифитотическая вспышка, эпифитотия, панфитотия).

|

При этом чрезвычайно важно выяснить механизмы воздействия агротехнических приемов на тактики Р, В, Т. |

Например, при возделывании устойчивых сортов (с вертикальной устойчивостью или генно-модифицированных) прерывается тактика трофических связей вредных организмов (прямое воздействие), а следовательно, ограничивается тактика размножения (косвенное действие). Поэтому при обобщении средообразующей роли агротехнических приемов нами учтено преимущественно их прямое действие, так как косвенное действие можно определить по конечным показателям их взаимодействия – численности вредных организмов (на 1 м2) или развитию болезни (в %). Например, при введении чистого пара или запашке зеленых удобрений прерывается или значительно ограничивается численность возбудителей корневых гнилей, нематод, проволочников, семян сорных растений в почве (тактика В вредных организмов). Одновременно после этих агроприемов возрастает содержание нитратного азота в почве и нарушается баланс между подвижными формами азота, фосфора и калия в почве в пользу азота. Это способствует повышению жизнеспособности сохранившихся популяций вредных организмов и росту восприимчивости растений к ним (тактика Т). В результате конечные показатели пораженности (поврежденности) растений вредными организмами не снижаются, а нередко возрастают. Если это происходит, следует вносить фосфорные удобрения после пара и после запашки сидератов для сбалансированного питания растений (ограничения тактики Т вредных организмов). В этом случае достигается максимальная биологическая, хозяйственная и экономическая эффективность фитосанитарной оптимизации почвенной среды путем введения чистого пара или запашки сидератов. В последнем случае задействуются долговременные механизмы саморегуляции оздоровления почвы благодаря возрастанию их супрессивности.

Обобщенные данные о влиянии агротехнических приемов на тактики Р, В, Т вредных организмов представлены в табл. 36.

Таблица 36

Степень отрицательного воздействия агротехнических приемов на тактики Р, В, Т вредных организмов

Приемы и средства |

Фитопатогены |

Фитофаги |

Сорняки |

||||||

Р |

В |

Т |

Р |

В |

Т |

Р |

В |

Т |

|

1. Конструирование фитосанитарных севооборотов: |

|||||||||

перерыв в возделывании восприимчивых культур |

y |

y |

|||||||

введение фитосанитарных предшественников |

+++ |

+++ |

++ |

++ |

+++ |

||||

пространственная изоляция источников воспроизводства вредных организмов |

++ |

y |

y |

y |

|||||

2. Возделывание устойчивых и адаптивных сортов |

y |

++ |

y |

++ |

|||||

3. Способы обработки почвы: |

|||||||||

почвозащитная (плоскорезная) вспашка, рыхление |

++ |

++ |

++ |

||||||

предпосевная обработка (боронование, культивация, прикапывание) |

++ |

++ |

++ |

+++ |

|||||

междурядная обработка |

++ |

+++ |

|||||||

4. Органические удобрения: |

|||||||||

солома (растительные остатки) |

+++ |

+ |

+ |

+ |

|||||

навоз (перегной) |

+++ |

+ |

+ |

+ |

++ |

||||

зеленое удобрение (сидераты) |

+++ |

+ |

++ |

||||||

5. Минеральные удобрения: |

|||||||||

азотные |

++ |

+++ |

++ |

– |

|||||

фосфорные |

++ |

++ |

– |

||||||

калийные |

++ |

++ |

– |

||||||

микроудобрения |

++ |

+ |

– |

||||||

6. Семена высокого качества: |

|||||||||

здоровые, без вредных организмов |

y |

++ |

++ |

||||||

высоких посевных качеств |

++ |

++ |

++ |

||||||

7. Сроки посева |

++ |

+++ |

++ |

||||||

8. Способы посева |

+ |

+ |

+ |

++ |

|||||

9. Норма высева |

++ |

++ |

+++ |

||||||

10. Глубина посева. Создание эффективного ложа для семян |

++ |

++ |

++ |

||||||

11. Сроки уборки |

++ |

++ |

++ |

+++ |

|||||

12. Обкашивание краевых полос и пустырей против сорняков |

+ |

+ |

++ |

||||||

Суммарное количество |

1 |

9 |

15 |

1 |

9 |

7 |

1 |

9 |

8 |

Степень подавления тактик вредных организмов:

+++ значительная

++ умеренная

+ удовлетворительная

– стимулирование тактик

y возможно прерывание жизненного цикла

Из данных табл. 36 можно сделать следующие выводы:

|

Все проанализированные основные агротехнические приемы ограничивают частично или полностью тактики выживания и трофических связей и значительно меньше тактику размножения всех без исключения биологических групп вредных организмов (возбудителей болезней, фитофагов, сорных растений). При этом ограничительная роль агроприемов в отношении этих жизненно важных тактик зависит от паразитической специализации вредных организмов: чем выше приуроченность их жизненного цикла к возделываемой культуре (эдификатору агроэкосистемы), тем выше фитосанитарная значимость агроприемов. Более значительное влияние агроприемы оказывают на подавление тактик жизненного цикла фитопатогенов и фитофагов. Путем конструирования фитосанитарных севооборотов, возделывания устойчивых сортов, использования здоровых кондиционных семян можно прервать жизненный цикл некоторых вредных организмов – возбудителей корневых гнилей, нематод, возбудителя бактериального рака картофеля, подсолнечниковой огневки и др. В подавляющем же большинстве случаев применение агроприемов эффективно, но лишь частично подавляет тактики Р, В, Т жизненного цикла вредных организмов. Это требует интеграции положительного действия агроприемов на уровне агроэкосистем. |

|

Более 50 % агроприемов позволяют ограничивать трофические связи вредных организмов в агроэкосистемах. Среди них возделывание устойчивых и адаптивных сортов, оптимальные сроки посева, нормы высева, глубина посева семян и др., формирующие генетически и физиологически устойчивые и конкурентоспособные посевы, особенно в период перехода от гетеротрофного питания проростков и всходов к автотрофному питанию взрослых растений. Эти ограничения трофических связей вредных организмов особенно значимы в адаптивном растениеводстве. Они позволяют повысить стартовую устойчивость, выносливость и конкурентоспособность (самозащиту) растений ко всему комплексу не только биотических, но и абиотических стрессоров. |

|

Значительная часть (около 40 %) агроприемов ограничивают выживаемость вредных организмов (тактику В). Например, внесение органических удобрений повышает биологическую и антагонистическую активность почвы, ухудшая выживаемость в ней возбудителей корневых гнилей. Введение в севообороты различных видов пара позволяет частично (на 30–50 %) прервать жизненный цикл популяций овсяной цистообразующей нематоды, возбудителя гельминтоспориозной корневой гнили, однолетних и многолетних сорных растений и др. |

|

Только единичные агроприемы можно использовать для прямого ограничения и прерывания размножения вредных организмов. Это обусловлено эволюционно-экологической защищенностью тактики воспроизводства потомков у всех биологических групп вредных организмов. Снижение интенсивности их размножения в агроэкосистемах возможно косвенным способом – через ограничение или прерывание трофических связей, или другими словами, ресурсов в форме веществ и энергии. Не случайно представители трофо-климатической теории управления численностью фитофагов придавали и в настоящее время придают трофическим связям важное значение. И это вполне обоснованно. Простым и мало затратным способом прерывания или ограничения размножения подавляющего большинства видовых популяций фитопатогенов, фитофагов, фитонематод является прекращение возделывания восприимчивых культур и сортов в агроэкосистемах (прямое воздействие на тактику Т). В результате ограничения трофических связей, размножение вредных организмов сокращается или даже прерывается (косвенное воздействие на тактику Р). Этот прием зарекомендовал себя в практике защиты растений как очень эффективный против нематод, гессенской мухи, возбудителя фитофтороза, бактериального корневого рака. Большинство возделываемых в России сортов картофеля (Берлихинген, Луговской, Свитанок Киевский и др.) являются устойчивыми к раку картофеля. При выведении сортов устойчивых к вредным организмам с узкой специализацией (колорадский жук, возбудитель бурой ржавчины пшеницы, мучнистой росы пшеницы) важно учитывать состав биотипов, рас популяций вредных организмов с целью ограничения их агрессивности при освоении ими трофических ниш, так как это впоследствии приводит к их доминирующей роли в популяциях. Заслуживает внимания такой прием ограничения размножения малолетних сорных растений как их скашивание до созревания семян, как в агроэкосистемах при посеве сельскохозяйственных культур на зеленый корм, так и по краям полей перед уборкой, а также на участках возле животноводческих ферм, линий электропередач, коммуникаций и др. |

|

Комплекс агроприемов, оказывающий значительное ограничивающее влияние на ту или иную тактику (Р, В, Т) фитопатогенов несколько шире, чем комплекс агроприемов, ограничивающий эти тактики у фитофагов и сорных растений. При этом у фитопатогенов можно в значительной степени ограничивать тактики выживания и трофических связей, у фитофагов – трофические связи, у сорных растений – выживание. Это свидетельствует о необходимости дифференцированного подхода к разработке систем ИЗР против биологических видов, особенно вредоносных (доминантов), снижающих урожайность на 15 % и более. Против подавляющего большинства вредных организмов важно разрабатывать системы ИЗР, начиная со второго уровня сложности и выше, воздействуя на все тактики (Р, В, Т) по группам или всему сообществу вредных организмов. |

Знание механизма влияния агроприемов на тактики Р, В, Т вредных организмов позволяет интегрировать действие приемов с одинаковым спектром действия по принципу дополнительности. Так, для ограничения выживания фитопатогенов и сорных растений можно использовать около 40 % проанализированных агроприемов, фитофагов – более 25 %, а для ограничения тактики трофических связей фитопатогенов и фитофагов примерно 60 %, сорных растений – 30 %.

Особого внимания заслуживают агроприемы, которые ухудшают фитосанитарное состояние агроэкосистем, стимулируя размножение или тактику трофических связей вредных организмов. К таким приемам относится внесение избыточных доз минеральных удобрений, особенно в форме нитратов. Поэтому сбалансированное применение азотно-фосфорно-калийных удобрений против фитопатогенов и фитофагов, а также ограничение трофических ниш (площади питания) сорняков в агроэкосистемах имеют огромное значение, позволяя уменьшить масштабы применения пестицидов. Важно учитывать, что тактики Р, В, Т действуют и взаимодействуют как единая динамическая подсистема с элементами саморегуляции, обусловленными давлением естественного отбора. В результате действия агроприемов на тактики Р, В, Т и последействие на эти тактики не всегда совпадает. Покажем это на примере ограничения трофических связей возбудителя бурой ржавчины с восприимчивыми растениями пшеницы по разным предшественникам (табл. 37).

Таблица 37

Влияние предшественников на развитие бурой ржавчины пшеницы и жизнеспособность возбудителя

Предшественник |

Пораженных растений, % |

Соотношение в растениях К2О:NО2 |

Жизнеспособность популяции спор, % |

Хлопчатник |

60,5 |

1:17 |

39,5 |

Черный пар |

51,5 |

1:11 |

41,5 |

Кукуруза |

26,5 |

1:41 |

59,0 |

Подсолнечник |

20,5 |

1:41 |

63,5 |

Снижение развития бурой ржавчины пшеницы в 2–3 раза после предшественников кукурузы и подсолнечника по сравнению с предшественниками хлопчатник и чистый пар было обусловлено содержанием азота в тканях листьев пшеницы, которые служили трофической нишей биотрофного возбудителя бурой ржавчины. В случае обеднения тканей азотом (предшественник кукуруза, подсолнечник) развитие болезни снижалось в 2 раза, и наоборот (предшественник хлопчатник, чистый пар). Однако сформировавшаяся в таких условиях питания новая популяция спор фитопатогена обладала прямо противоположными потенциальными способностями для реализации новых экологических ниш восприимчивых растений: эта способность была выше при их формировании в обедненной азотом экологической нише и ниже после питания в экологической нише с высоким содержанием азота. Тем самым просматривается механизм саморегуляции трофических связей популяции возбудителя с тканями растений с целью достижения некоторого равновесного уровня: в случае ограничения биотрофного питания тактика В активизируется, а в случае обильного биотрофного питания азотом – подавляется. Тем самым проявляется саморегуляция последующей популяции фитопатогена по сравнению с исходной.

Следующий пример свидетельствует о том, что в случае применения агротехнических приемов одна тактика из трех (Р, В, Т) может подавляться у одного из членов сообщества вредных организмов, в то время как у других наоборот, стимулируется, а общее фитосанитарное состояние на уровне агроэкосистем не оптимизируется. Такая ситуация довольно распространена. При внесении органических удобрений, особенно навоза, под картофель или овощные культуры значительно возрастает супрессивность почв и снижается поражение клубней и корнеплодов почвенными фитопатогенами – возбудителями ризоктониоза, белой гнили, фузариозов в результате подавления выживаемости фитопатогенов. Однако вместе с навозом на поля попадают семена сорных растений.

Среди сорных растений многие виды являются источниками воспроизводства фитопатогенов и фитофагов. Тем самым увеличение запаса семян сорных растений в почве при внесении навоза (при подавлении тактики В фитопатогенов), может стимулировать тактику Т и Р у фитопатогенов, фитофагов, а особенно сорных растений. Конкретный состав фитопатогенов и фитофагов в этом случае зависит от видового состава семян сорных растений, которые попали в почву с органическим удобрением. В результате общее фитосанитарное состояние агроценоза может не только не улучшиться, а, наоборот, значительно ухудшиться. Поэтому, применяя тот или иной агроприем против одной биологической группы (а тем более биологического вида) вредных организмов (целевой объект) надо убедиться, что отсутствует стимулирование тактик Р, В, Т по другим, хотя часто менее вредоносным видам (нецелевые объекты). При этом общее фитосанитарное состояние посевов не должно ухудшиться, а, напротив, должна проявиться общая долговременная тенденция улучшения фитосанитарного состояния агроэкосистемы в целом. Проявление такой тенденции – более важная задача систем ИЗР, чем достижение единовременного высокого биологического эффекта при долговременном ухудшении фитосанитарного состояния (рис. 26).

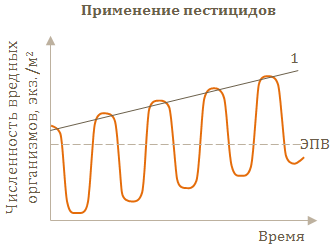

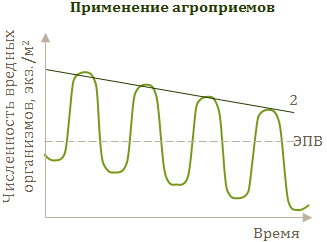

Рис. 26. Тенденции изменения численности вредных организмов в посевах при долговременном применении пестицидов (1) и агротехнических приемов (2)

Так, при использовании агротехнических приемов при ежегодной умеренной биологической эффективности общая тенденция снижения численности вредных организмов положительная (2). В то же время при ежегодном (частом) использовании пестицидов (особенно одного и того же класса) численность вредных организмов быстро (3–7 дней) снижается и создается иллюзия благополучного фитосанитарного состояния посевов. Это связано с тем, что каждый год удается снизить численность вредных организмов ниже ЭПВ, но только за счет повышения их норм расхода из-за роста резистентности вредных организмов к пестицидам. Вследствие этого долговременная тенденция снижения численности вредных организмов отрицательная. Такое положение отмечается довольно часто и известно в научной литературе как «эффект бумеранга».

По мнению Р.Г. Вумэна, можно вполне создать экологически сбалансированные агроэкосистемы, способные к саморегуляции в течение десятилетий (возможно столетий), если научиться управлять их внутренними биологическими факторами. Такими факторами в сообществах вредных организмов являются тактики Р, В, Т, которые в значительной мере находятся под давлением естественного отбора. Анализ действия агроприемов показал, что они могут воздействовать на все тактики Р, В, Т жизненного цикла вредных организмов. Однако естественный отбор, как было показано в главе 2, действует по разному на разные тактики у видов с различными типами стратегий жизненных циклов. Поэтому для усиления эффективности агроприемов важно, чтобы агроприемы против r-видов создавали неблагоприятные условия для проявления тактик размножения и трофических связей, а у К-видов – неблагоприятные условия для тактик выживания и размножения, которые эволюционируют сопряженно, создавая своего рода равновесие. При этом важно, чтобы по всему сообществу вредных организмов в агроэкосистемах тенденция фитосанитарного состояния изменялась в направлении задействования механизмов саморегуляции и оптимизации.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ