4.2.2. Мониторинг и прогноз наземно-воздушных, или листо-стеблевых, вредных организмов

Под мониторингом наземно-воздушных вредных организмов понимают последовательные диагностику и контроль наземной среды и наземных органов растений в масштабе полей (маломасштабный мониторинг) или регионов (крупномасштабный мониторинг) с целью прерывания или ограничения эпифитотического процесса, а также уменьшения численности вредных организмов ниже ПВ или ЭПВ. |

Крупномасштабный мониторинг (по регионам, стране) находится под контролем Россельхозцентров, головные структуры которых осуществляют сигнализацию о проведении необходимого мониторинга в хозяйствах. Распространенным методом крупномасштабного мониторинга является мониторинг на контрольных полях (площадь не менее 900 м2), которые выбирают по принципу рендомизации (случайного распределения).

Взятие проб проводят в 8 местах контрольного поля (участка) по 5 точек на каждом участке, итого в 40 точках.

Отдельной единицей (точкой учета) служат целые растения, листья, плоды, исходные микроочаги эпифитотического процесса. Применяют различную степень точности мониторинга:

учеты проводят по принципу «да – нет» или поражение ниже – выше ПВ или ЭПВ;

учеты проводят по принципу «да – нет» или поражение ниже – выше ПВ или ЭПВ;

оценка поражения проводится по баллам специальных шкал (см. ГЛАВУ 2, шкала по учету септориоза яровой пшеницы);

оценка поражения проводится по баллам специальных шкал (см. ГЛАВУ 2, шкала по учету септориоза яровой пшеницы);

учет численности фитофагов (имаго, личинок, яиц) на растении, листе, плоде или погонном метре;

учет численности фитофагов (имаго, личинок, яиц) на растении, листе, плоде или погонном метре;

учет численности малолетних сорняков на 1 м2.

учет численности малолетних сорняков на 1 м2.

Для оценки фитосанитарного состояния посевов проводят также маршрутные обследования. Для оценки крупномасштабной вредоносности болезней, фитофагов, сорняков этого бывает достаточно, однако для принятия решений о системах ИЗР в агроэкосистемах хозяйств необходимы учеты на контрольных полях этих хозяйств.

При маломасштабном мониторинге по отдельным полям учеты проводят, начиная с края поля, особенно в периоды заселения их первичными популяциями, по принципу «да – нет», а затем в 10–20 точках контрольных участков. В каждой точке в зависимости от биологически особенностей вредных организмов просматривают один главный стебель, 5 или даже 10 органов растений.

Учитывая многочисленность листо-стеблевых вредных организмов (фитопатогенов, фитофагов) при их мониторинге возможна общая оценка пораженной (поврежденной) поверхности листового аппарата или побегов по шкале (в баллах):

0 – отсутствует поражение;

1 – поражено до 10 % поверхности;

2 – поражено от 11 до 25 % поверхности;

3 – поражено от 26 до 50 % поверхности;

4 – поражено более 50 % поверхности.

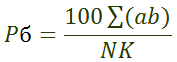

Среднюю степень поражения поля или территории отражает развитие болезни (Рб), определяемое по формуле:

где: а – число пораженных растений,

b – соответствующий балл поражения,

N – общее число учтенных растений (больных и здоровых),

К – высший балл шкалы учета,

∑ – сумма поражений учтенных растений.

|

Поражения до 10 % рассматривают как спорадическое, 11–20 – эпифитотическая вспышка, 21–40 – умеренная эпифитотия, выше 40 % – сильная эпифитотия. |

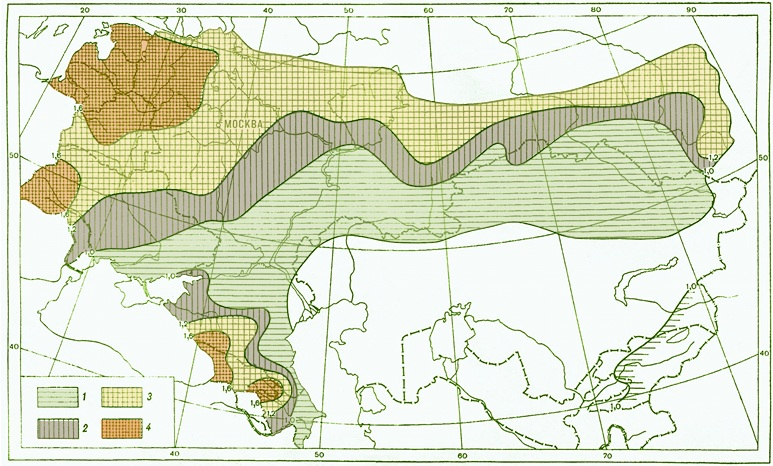

Вероятность эпифитотий листо-стеблевых болезней, вызываемых фитопатогенами и фитофагами, довольно высока на территории России. Для примера приведем поражение пшеницы стеблевой ржавчиной (рис. 22).

Рис. 22. Вероятность эпифитотий стеблевой ржавчины пшеницы:

1 – 0–10 %; 2 – 10–20 %; 3 – 20–40 %; 4 – 40–50 %. На изолиниях даны значения ГТК

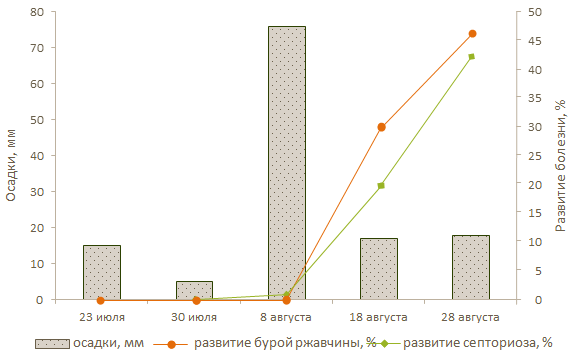

Наземно-воздушные вредные организмы имеют взрывообразную сезонную динамику (при повторении генераций) или резко возрастающую в конце вегетации или его части в зависимости от специализации вредных организмов, гидротермических и биотических (активность энтомофагов) факторов. Покажем это на примере листо-стеблевых болезней яровой пшеницы (рис. 23).

Рис. 23. Сезонная динамика листо-стеблевых инфекций в степной зоне Новосибирской области, 1986 г.

Первые единичные признаки бурой ржавчины и септориоза в степной зоне Новосибирской области в 1986 г., например, были отмечены 23 июля, когда пшеница находилась на фазе конца цветения – начала налива. Болезни оставались на уровне спорадической заболеваемости до начала августа, когда в течение 1-й декады выпало значительное количество осадков, превышающее среднемноголетние данные в 3 раза. До этого момента у возбудителей не было возможности для осуществления горизонтальной передачи. В результате наступления дождливой погоды произошла эпифитотическая вспышка и уже через 2–3 дня болезни достигали критического 5 % уровня принятия решений по применению фунгицидов на основании краткосрочного прогноза погоды, а еще через 3 дня достигли порога вредоносности. За 20 дней развитие бурой ржавчины возросло в 58,6 раза, превысив ПВ в 3 раза и достигнув уровня эпифитотии. Скорость ЭП на начальном этапе эпифитотической вспышки составила 0,05 % развития болезни в сутки, а затем после достижения ПВ – 2,4 %, что свидетельствует о взрывообразной динамике ЭП при цепном механизме передачи урединиоспор.

Аналогичная сезонная динамика эпифитотического процесса отмечена и у септориоза, который развивался практически синхронно с бурой ржавчиной, хотя его развитие происходило на более низком уровне, достигнув порога вредоносности на 2–3 дня позже, что связано с теплой погодой, более благоприятной для развития и размножения возбудителя ржавчины, несколько раньше занявшей экологическую нишу – листья пшеницы. Скорость ЭП септориоза до достижения ЭПВ составила 0,05 % болезни в сутки, а после достижения ПВ – 2,1 %. Таким образом, дождливые условия первой декады августа послужили пусковым механизмом ЭП, резко активизировав механизм горизонтальной передачи обоих возбудителей, но температура (выше 20°С) была более благоприятна для ржавчины. Эта закономерность отмечена нами также в зонах лесостепи и подтайги.

Для листо-стеблевых инфекций многолетних растений-хозяев, таких как черная смородина и садовая земляника, характерно несколько иное течение ЭП. При многолетнем возделывании рядом с растениями этих культур накапливается большое количество инфицированных растительных остатков, являющихся фактором массовой передачи возбудителей во времени. Вследствие этого в начале вегетационного периода в агроэкосистемах имеется довольно большой «инфекционный заряд» возбудителей. При наступлении благоприятных погодных условий происходит массовая передача зрелых аско- и пикноспор на рядом расположенные кусты и заражается сразу большинство растений в популяции, особенно на старовозрастных посадках.

Несмотря на различия сезонной динамики ЭП, для краткосрочного прогноза их развития, важны следующие составляющие:

определение жизнеспособности перезимовавшего инокулюма (да, нет – однолетние культуры, количественная оценка – многолетние);

определение жизнеспособности перезимовавшего инокулюма (да, нет – однолетние культуры, количественная оценка – многолетние);

прогноз погоды (гидротермических условий) в критический период от проявления до затухания симптомов;

прогноз погоды (гидротермических условий) в критический период от проявления до затухания симптомов;

длительность инкубационного периода (от прорастания спор до их нового образования);

длительность инкубационного периода (от прорастания спор до их нового образования);

скорость горизонтальной передачи возбудителя, обусловленная тремя фазами: формированием спороношения на восприимчивых растениях, пребывание пропагул во внешней среде, внедрением в новые здоровые растения.

скорость горизонтальной передачи возбудителя, обусловленная тремя фазами: формированием спороношения на восприимчивых растениях, пребывание пропагул во внешней среде, внедрением в новые здоровые растения.

Простым методом прогнозирования появления листо-стеблевых инфекций служит метод «ловчих участков», где высевают восприимчивые сорта, проводят увлажнение почвы и растений, создают провокационный агротехнический фон (повышенные дозы азота). Метод позволяет прогнозировать развитие болезней с упреждением 10–15 дней.

Учет численности пропагул фитопатогенов в воздушной среде проводят спороловушками, а численность фитофагов наиболее часто – кошением сачком (рис. 24).

а б

Рис. 24. Энтомологический сачок (а) и площадь охвата им в травостое (б)

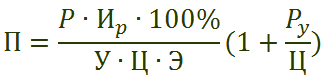

Стандартный энтомологический сачок имеет размеры: диаметр обруча 30 см, глубину приемного мешка 60 см и длину рукоятки 0,6 м. Сачком без перерыва делают, как правило, 50 взмахов по верхней части травостоя. Это соответствует заселению фитофагами площади 1 м2. Для пересчета численности насекомых на 1 м2 можно использовать формулу М.С. Гилярова:

где: х – численность насекомых/м2,

W – число насекомых, собранных при кошении,

r – радиус сачка в м,

l – средняя длина пути обруча сачка при каждом взмахе в м,

n – число взмахов.

Применяют и другие методы учетов.

Учет вредителей, передвигающихся по поверхности почвы. К таким видам относятся свекловичные долгоносики, чернотелки, мертвоеды, жужелицы. Их отлавливают с помощью почвенных ловушек, представляющих собой пол-литровые стеклянные банки, вкопанные в почву таким образом, чтобы их верхний край находился на одном уровне с почвой. Над банками (на высоте 3–5 см) устанавливают дождезащитные колпачки, а на дно наливают фиксирующую жидкость для попавших насекомых. Ловушки просматривают ежедневно или через несколько дней. Необходимое число устанавливаемых ловушек определяют из расчета 1–2 ловушки на каждые 5 га.

Учет вредителей, обитающих на растениях

Учет вредителей, обитающих на растениях

Учет вредителей на площадках. Легкую рамку размером 50 х 50 см накладывают на поверхность почвы и подсчитывают число особей, находящихся на растениях и упавших на почву (в пределах площади, ограниченной рамкой). Таким способом учитывают относительно крупных и малоподвижных насекомых: вредную черепашку, хлебных жуков, пьявицу, хлебную жужелицу, клубеньковых долгоносиков, гусениц лугового мотылька, гусениц луговой восточной совки и многих других.

Учет мелких прыгающих насекомых. Выявление и количественный учет блошек и цикадок проводят с помощью ящика Петлюка, представляющего собой легкую конструкцию из деревянных реек в форме усеченной четырехугольной перевернутой пирамиды высотой 40 см и площадью нижнего основания 0,25 м2 (50 x 50 см). Стенки пирамиды обтянуты двойным слоем марли, в которой и запутываются попавшие в нее насекомые. В настоящее время эта конструкция модернизирована и имеет вид складывающегося зонтика, с помощью которого можно быстро определить численность блошек и цикадок на посевах.

Учет малоподвижных насекомых на растениях. На пропашных культурах подсчитывают число вредителей на 100 (или более) растениях (на 10 растениях в 10 местах или на 5 растениях в 20 местах). Определяют долю растений, заселенных вредителями, в процентах и число особей на одном заселенном растении. Чаще всего с помощью этого метода подсчитывают число вредителей на капусте, картофеле, кукурузе, подсолнечнике, землянике и других культурах.

Учет вредителей путем стряхивания их с растений. Этот метод пригоден для подсчета вредителей, чувствительных к механическим сотрясениям (яблонный цветоед, букарка, казарка, почковый серый долгоносик, малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, рапсовый цветоед на семенниках капусты и др.). Стряхивание обычно проводят утром, когда насекомые малоподвижны. На плодовых деревьях это осуществляют с помощью длинного шеста, один конец которого оборачивают мешковиной, чтобы не повредить кору скелетных ветвей. Стряхиваемые насекомые падают на полог, разостланный под плодовым деревом.

Учет вредителей, привлекаемых ловушками

Учет вредителей, привлекаемых ловушками

Учет с помощью феромонной ловушки. Выявление определенных видов вредителей в природе с помощью таких ловушек основано на восприятии органами обоняния насекомых ничтожно малых количеств феромона – аттрактивного вещества, выделяемого, как правило, самками. С помощью таких ловушек можно установить начало лёта в природе самцов, плотность их популяции и рассчитать сроки обработки для защиты от вредителей. Феромоны, применяемые в ловушках, видоспецифичны, то есть отлавливают преимущественно особей одного вида (яблонная, сливовая и восточная плодожорки, калифорнийская щитовка, смородинная стеклянница и др.).

Конструкция ловушки может быть различной и зависит от этологии (поведения) отдельных видов вредителей. Наиболее распространена картонная ловушка типа «Антракон А» треугольной формы, используемая для отлова яблонной плодожорки, листоверток на виноградной лозе, чешуекрылых на различных сельскохозяйственных культурах.

Непременными составными частями ловушки являются вкладыш, покрытый долго не высыхающим клеем, и капсула с синтетическим феромоном. Насекомые, привлекаемые феромоном в ловушку, приклеиваются к вкладышу.

С помощью цветовой ловушки. Этот метод выявления вредителей основан на избирательном восприятии различных цветов органами зрения насекомых. Так, желтый цвет привлекает тлей, тепличную белокрылку, свекловичную муху, желто-оранжевый – морковную муху, а синий – шведскую.

Цветовая ловушка представляет собой кусок плотного картона (или другого материала) прямоугольной формы, стороны которого окрашены краской соответствующего цвета и покрыты тонким слоем липкого, долго не высыхающего клея. Ловушку подвешивают на растение, и привлекаемые цветом насекомые приклеиваются к ее поверхностям.

Учет численности грызунов

Учет численности грызунов

Плотность популяции и стациальное распределение грызунов определяют по косвенным показателям – числу жилых нор и жилых колоний.

Нора – это входное отверстие, ведущее в подземное убежище грызунов. Если вечером, перед заходом солнца, входное отверстие прикопать почвой и притоптать ее, а утром следующего дня оно окажется отрытым мышевидными грызунами, то такая нора считается жилой.

Колония – это группа близко расположенных нор. Колония считается жилой, если среди всех прикопанных вечером входных отверстий утром следующего дня хотя бы одно из них окажется открытым.

Мышевидных грызунов учитывают в начале осени на озимых зерновых культурах и многолетних бобовых травах, чтобы установить плотность популяций этих вредителей и определить, целесообразно ли проведение защитных мероприятий. Для этого применяют маршрутный метод подсчета нор и колоний, прокладывая на каждые 100 га одну маршрутную полосу протяженностью 1 км и шириной 5 м. Мышевидные грызуны активны в ночное время суток, поэтому для учета их численности норы прикапывают вечером, а учитывают вновь отрытые утром. Подобный учет численности мышевидных грызунов можно проводить на площадках размером 0,25 га (100 x 25 или 50 х 50 м) на каждые 200 га посева. Полученные данные по числу жилых нор и колоний пересчитывают на 1 га. При необходимости такие же учеты проводят весной и летом.

Сусликов учитывают ранней весной на маршрутной полосе длиной 1 км и шириной 5 м на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий. Суслики – типичные дневные животные, поэтому их норы прикапывают утром, а просматривают вечером того же дня. Открывшиеся повторно норы считают жилыми, их число пересчитывают на 1 га.

Мониторинг сорных растений

Мониторинг сорных растений

Включает три этапа:

основное (сплошное) обследование полей,

основное (сплошное) обследование полей,

определение потенциальной засоренности почвы (определение банка семян сорняков),

определение потенциальной засоренности почвы (определение банка семян сорняков),

оперативное обследование посевов в начале вегетации.

оперативное обследование посевов в начале вегетации.

Основное обследование проводится по всем полям в летний период (июнь – июль) и перед уборкой с целью их картирования по шкале, отражающей удельную массу сорняков в общей фитомассе растений/м2:

очень слабая засоренность (1 балл) – менее 5 %;

очень слабая засоренность (1 балл) – менее 5 %;

слабая засоренность (2 балла) – 5–10 %;

слабая засоренность (2 балла) – 5–10 %;

средняя засоренность (3 балла) – 11–20 %;

средняя засоренность (3 балла) – 11–20 %;

сильная засоренность (4 балла) – 21–40 %;

сильная засоренность (4 балла) – 21–40 %;

очень сильная засоренность (5 баллов) – более 40 %.

очень сильная засоренность (5 баллов) – более 40 %.

Этот анализ проводят глазомерно или путем взвешивания культурных и сорных растений с площадок 0,25–0,5 м2 при помощи ручного динамометра (безмена). При этом определяют виды сорняков. Исходя из глазомерной оценки их долевого участия в общей фитомассе, выделяют доминирующие и субдоминирующие виды. К первым относят те виды, которые составляют более 10 %, а ко вторым – 3–10 % от массы всех сорняков. С помощью рассмотренной методики, а также методом проективного покрытия определяют степень засоренности каждого поля.

В зависимости от того, какие группы сорных растений преобладают в посеве, определяют тип засоренности. По итогам учета сорных растений проводят картографирование засоренности полей в определенном масштабе. Данные по засоренности полей на 1 м2 заносят на картографическую основу плана внутрихозяйственного землеустройства (масштаб 1:5000 или 1:10000). Такие крупномасштабные карты отражают фитосанитарную ситуацию по периодам вегетации (лето, осень) и являются исходным материалом для разработки систем ИЗР. Главным достоинством карт засоренности полей является их наглядность, объективность и информативность.

Второй этап – определение потенциальной засоренности почвы. Отбор почвенных образцов проводят в конце вегетации или перед посевом почвенным буром или с учетных площадок 20х25 см при помощи ножа или маленькой совковой лопатки. На каждом поле отбирают от 10 до 20 проб, которые составляют образец массой 1–2 кг. Образцы снабжают этикеткой и доводят до воздушно-сухого состояния.

Для определения количества и видов семян сорняков используют метод промывки почвы массой 100 г в 3-кратной повторности на ситах с отверстиями 0,25 мм. При этом почвы помещают на сито, которое погружают в воду (края сита остаются над водой). При промывании семена сорняков остаются на дне сита. Их собирают, высушивают, подсчитывают количество и определяют виды. Расчет приводят в млн./га.

Оценку степени засоренности почвы проводят по шкале (табл. 34).

Таблица 34

Оценка степени засоренности почвы

Число семян в пахотном слое, млн/га |

Балл засоренности |

Степень засоренности |

ПВ |

Менее 5 |

1 |

Очень слабая |

Ниже |

6–10 |

2 |

Слабая |

Выше |

11–50 |

3 |

Средняя |

-//- |

51–100 |

4 |

Сильная |

-//- |

более 100 |

5 |

Очень сильная |

-//- |

Прорастает ежегодно обычно не более 1–4 % от потенциального запаса семян сорняков в почве. Расчеты показывают, что для того, чтобы избавиться от основного запаса семян сорняков во многих случаях необходимо 20–30 лет при условии ежегодного снижения засоренности системой ИЗР не менее чем на 93 % от исходного на начало проведения ИЗР.

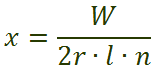

Для принятия решения о целесообразности борьбы с сорняками сопоставляют ожидаемые при данном уровне засоренности и допустимые потери урожайности, окупающие затраты на борьбу с сорными растениями. Для этого используют формулу:

где П – допустимые потери урожая (%);

Р – затраты на борьбу с сорняками (руб./га);

Ир – запланированный уровень рентабельности (%);

У – ожидаемый уровень урожая (ц/га);

Ц – цена урожая (руб./ц);

Э – эффективность приема в подавлении сорняков (%);

Ру – расходы на уборку и транспортировку дополнительного урожая (руб./ц).

Принципиальные трудности могут возникнуть при установлении ожидаемых недоборов урожайности. Данные многолетних исследований показали, что потери урожайности от сорняков приблизительно равны усредненной за время вегетации удельной массе сорных растений в общей фитомассе агрофитоценоза. Зачастую с достаточной точностью это усредненное значение можно определить по формуле:

где П – потери урожайности в % к незасоренному фону;

Мн – удельная масса сорняков в общей фитомассе культурных и сорных растений в начале вегетации, %;

Мк – то же в конце вегетации, %.

Поэтому в начале вегетации, когда обычно проводится борьба с сорняками, необходимо спрогнозировать удельную массу сорняков в массе агрофитоценоза ко времени уборки и по вышеприведенной формуле определить возможные потери урожайности. Проще всего это сделать для таких культур, как ранние зерновые и горох, где удельная масса сорняков в начале вегетации и перед уборкой изменяется незначительно.

Наземно-воздушные, или листо-стеблевые, вредные организмы имеют тип стратегий жизненных циклов r- и rК-видов. Это свидетельствует о том, что для них очень важен мониторинг тактики Р в агроэкосистемах.

Интенсивность спороношения фитопатогенных грибов определяют по количеству пропагул (пикнид, пустул, конидий и др.) на 1 см2 поверхности поражаемых органов, при этом идентифицируют и расовый состав фитопатогенов.

Плодовитость фитофагов учитывают, прежде всего, по количеству самок в популяции и числу откладываемых ими яиц. Чем выше удельное соотношение самок и чем больше число откладываемых яиц, тем выше способность популяции размножаться.

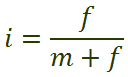

Соотношение самцов и самок (m : f), или так называемый половой индекс (i) всей популяции определяют по формуле Бремера:

где f – число самок,

m – число самцов.

Плодовитость определяется отдельно для популяций, размножающихся методом «концентрированного удара» и для популяций, имеющих несколько генераций за сезон.

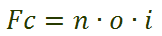

Для видов, имеющих одну генерацию за сезон, используют формулу:

где Fc – плодовитость популяции/м2;

n – численность фитофага/м2;

o – число яиц, откладываемых одной самкой;

i – половой индекс популяции.

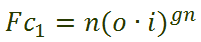

Для видов, имеющих несколько генераций в течение сезона, плодовитость определяется по формуле:

где gn – число генераций для возведения в степень.

Плодовитость определяют путем подсчета яйцекладок или препарированием яичника самок и подсчета количества яиц. Проводят специальные опыты в садках на излюбленных растениях при благоприятных гидротермических условиях с целью выявления потенциальной плодовитости.

Кроме мониторинга вредных организмов (фитопатогенов, фитофагов, сорных растений) большое значение при экологичной защите растений приобретает учет численности и активности полезных организмов в агроэкосистемах, особенно энтомофагов (табл. 35).

Таблица 35

Сроки и методы мониторинга посевов сельскохозяйственных культур для определения количества энтомофагов и необходимости применения инсектицидов [14]

Культура |

Фаза развития |

Вредитель |

Энтомофаг |

Метод и место учета |

Эффективное соотношение |

Озимая пшеница |

Колошение |

Вредная черепашка |

Теленомус |

Учет на площадках определение паразитированных яиц вредителей |

40–50 % пораженности яиц вредителя в начале откладки яиц при общей численности вредителя 2 экз./м2 |

Озимая пшеница |

Трубкование колошение |

Зерновые тли |

Афидофаги |

Кошение сачком или учет на листьях |

При соотношении количества афидофагов к вредителям 1 : 30–40 – обработка откладывается на 3–4 дней (до повторного учета) |

Озимая пшеница |

Трубкование колошение |

Трипс пшеничный |

Элотрипс (хищний трипс) |

Учет на растениях |

Соотношение количества элотрипса к пшеничному трипсу – 1 : 7–8 |

Кукуруза |

Цветение |

Тли |

Афидофаги |

Учет на растениях |

Соотношение количества афидофагов к тлям – 1 : 30–40 |

Горох |

Стеблевание |

Тли |

Афидофаги |

Учет на растениях |

Соотношение количества афидофагов к тлям – 1 : 30 |

Подсолнечник |

От образования 4-х пар настоящих листьев до начало цветения |

Подсолнечная тля |

Афидофаги |

Учет на растениях |

Соотношение количества афидофагов к тлям – 1 : 30 |

Сахарная свекла |

От начала утолщения подсемядольного колена до замыкания рядков |

Листовые тли |

Афидофаги |

Учет на растениях |

Соотношение количества афидофагов к тлям – 1 : 30 |

Картофель |

От образования клубней, рост побочных стеблей |

Колорадский жук |

Комплекс энтомофагов |

Учет на растениях |

Соотношение количества к яйцам вредителей, у 2-ого поколения к личинкам 1–2-ого возраста – 1 : 20–30 |

На базе сезонного и краткосрочного прогнозов сезонной динамики вредных организмов составляют компьютерные системы управления их численностью и проявлением ЭП типа EPIPRE. EPIPRE представляет собой систему приятия решений по применению средств защиты растений против болезней и вредителей озимой пшеницы. Участвующие в системе фермеры сами производят оценку развития болезней и подсчет вредителей на своих полях. Собранные данные поступают на ЭВМ, которая выдает рекомендации о целесообразности и технологии применения средств защиты растений, обеспечивающую максимальную экономическую эффективность. В систему включены мероприятия предупреждающие вредоносность злаковых тлей и пяти грибных заболеваний. В среднем рекомендации системы EPIPRE обеспечивали экономию около 40 долларов с каждого гектара обследованных угодий.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ