4.2.3. Мониторинг и прогноз семенных и трансмиссивных вредных организмов

Семена как органы полового размножения растений служат уникальной экологической нишей для вредных организмов. При этом для одних из них семена служат основной экологической нишей (семенные вредные организмы), для других – дополнительной (почвенные, наземно-воздушные). Если в первом случае мониторинг и система ИЗР ограничиваются преимущественно семенами, то во втором эти мероприятия имеют только дополнительную значимость.

Типичными представителями семенных болезней являются головневые заболевания: пыльная, твердая, карликовая, индийская или мокрая головня (карантинный объект).

Мониторинг головневых заболеваний сводится к апробации посевов в конце вегетации, анатомо-морфологическому анализу эмбриона семян (пыльная, индийская головня), подсчету головневых мешочков (твердая, карликовая головня), смыве телиоспор с семян и подсчете их в камере Горяева (твердая, карликовая, индийская).

Численность фитофагов (гороховая, фасолевая зерновки) определяют по зараженности зерновок в процентах или по численности (клещи) в 1 кг зерна.

Семена сорных растений, включая карантинные виды (семена и плоды гелиотропа опушенного, триходесмы седой), галлов нематод (пшеничной угрицы), например, определяют ежегодно во всех партиях семенного зерна.

Соответствующие ГОСТ устанавливают фитосанитарные регламенты для семян различной категории (I, II, III классы).

По семенным вредным организмам разрабатывают преимущественно сезонный прогноз развития, который определяется исходной зараженностью семян. При прерывании передачи головневых заболеваний через семена эпифитотический процесс прерывается, а численность заражения семян фитофагами типа зерновок будет определяться еще и тем, какая численность имаго зимует в почве под растительными остатками, а также остается в зернохранилищах.

Надо отметить, что существует многообразие методов фитоэкспертизы семян и посадочного материала для обнаружения всего комплекса вредных организмов (вирусов, вироидов, бактерий, грибов, нематод, клещей, насекомых, семян сорных растений), которые передаются через семена. Международная организация по испытанию семян (ISTA) издает регулярно материалы о методах контроля семян, определения их здоровья.

Фитопатологическая экспертиза семян – один из важнейших разделов контрольно-семенного дела. Цель ее – выявить зараженность семян патогенными микроорганизмами, оздоровить семена и предотвратить распространение опасных болезней, причиняющих ущерб урожаю. |

Зараженные семена имеют пониженные энергию прорастания и всхожесть. Растения из зараженных семян совсем не развиваются или бывают ослабленными, низко продуктивными. Кроме того, больные семена создают эпифитотические очаги инфекций, от которых в первую очередь заражаются здоровые соседние растения (семена).

В семенном материале могут быть различные вредные примеси в виде склероциев возбудителя спорыньи, мешочки твердой головни пшеницы и ржи, кусочки и комочки телиоспор каменной, пузырчатой и других видов головни. Сами семена могут содержать бактериальную и внутреннюю грибную инфекцию возбудителей гельминтоспориоза, фузариоза, септориоза.

В результате взаимодействия патогенов с тканями зерна не только снижается его питательная ценность, но и в ряде случаев образуются токсичные вещества. Так, поражение зерна грибом Fusarium. graminearum может вызвать явление «пьяного хлеба»; поражение F. sporotrichoides – заболевание человека септической ангиной.

Существуют различные методы фитопатологической оценки качества семян. Основные из них следующие.

Метод наружного осмотра (визуальный). Используют для установления внешних изменений посевного материала (наличие семян щуплых, тусклых, с розовым оттенком, покрытых плесенями, с почерневшим зародышем) или содержания в семенном материале примесей (склероциев спорыньи, белой гнили, головневых мешочков и комочков). С помощью лупы на семенах можно обнаружить и скопления спор в виде потемнения бороздки, зародыша, хохолка; пикниды возбудителей аскохитоза, септориоза, фомоза.

У семян низкого качества может измениться не только внешний вид, но и запах (затхлый при плесневении и т. п.).

Метод центрифугирования. Применяют для выявления видов спор, находящихся на поверхности семян (качественный анализ), и определения степени заспоренности семян (количественный анализ).

Биологический метод. Используют для выявления внутренней инфекции семян. Он основан на стимулировании развития микроорганизмов, позволяет установить вид возбудителя и степень поражения. В зависимости от целей и задач фитопатологического анализа семян формы этого метода могут быть различными: метод влажных камер, высев семян на твердые питательные среды, во влажный кварцевый песок.

Анатомический метод. Используют для исследования залегания и распространения возбудителя болезни в тканях растения. При изготовлении срезов применяют бритвы, микротомы. Срезы окрашивают красителями (метиленовый синий, метиленовый синий Леффлера, фуксины). Для обнаружения бактерий применяют окраску по Граму.

Серологический (сывороточный) метод. Основан на реакции между антигенами (белками возбудителя) и антителами специфичной к ним сыворотки, полученной от иммунизированных этим возбудителем животных. По наличию и интенсивности реакций судят о зараженности растений. Серологический метод широко используют в картофелеводстве для обнаружения вирусных болезней и оздоровления семенного материала.

Люминесцентный метод. Применяют для определения зараженности семян с помощью ультрафиолетового облучения, люминесцентных ламп (ЛЮМ-1, ОИ-18 и др.). Он основан на свойствах многих органических веществ светиться под влиянием ультрафиолетового облучения за счет отражения части поглощенной энергии. Свечение может быть различных цветов. Например, семена гороха, зараженные аскохитозом и фузариозом, флуоресцируют тускло-коричнево-красными пятнами, а здоровые семена – голубовато-зеленым цветом. В международной организации по семенам (ISTA) этот метод успешно применяют для выявления скрытой зараженности семян гороха зерновками.

|

Наиболее широко распространенным методом фитоэкспертизы семян является метод рулонов, позволяющий проводить оперативно, дешево, доступно анализ фитосанитарного состояния семян в лабораторных (комнатных) условиях и принимать решение о системах ИЗР по их оздоровлению. Детально этот метод рассматривается на практических занятиях (см. ПРАКТИКУМ, Занятие 2). |

Метод позволяет совмещать определение видового состава фитопатогенов, которые передаются через семена, с их патогенной активностью по поражению проростков и всходов, а также ростом надземной и подземной фитомассы вегетативных органов, всхожестью семян.

Поражение проростков и всходов коррелирует с их поражением в полевых условиях, позволяя с высокой степенью достоверности прогнозировать «здоровье» всходов, а также исходный ритм ростовых процессов, значимый для прогноза конкурентной способности всходов к фитопатогенам и сорным растениям.

Пригодность метода рулонов для определения патогенности возбудителей болезней используется для мониторинга популяций фитопатогенов по этому признаку. Суть метода состоит в следующем.

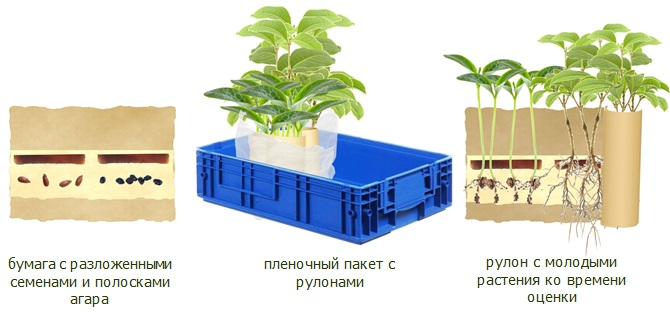

Полосы фильтровальной бумага размером 96х16 см нумеруют, погружают в водопроводную кипяченую воду до полного насыщения. Зерна, например, пшеницы, тщательно моют в проточной воде, поверхностно дезинфицируют, промывают стерильной водой и раскладывают рядами на бумажные полосы из расчета 80–100 зерен на каждую полосу. Примерно на 1 см выше семян помещают полоски агара шириной 1 см, заросшие штаммом фитопатогена (например, солодовый агар, трехнедельная культура), и накрывают увлажненной полимерной пленкой (100x8 см). За счет этого сдерживается разрастание корней по фильтровальной бумаге и облегчается последующее разворачивание рулона (рис. 25).

Рис. 25. Метод проращивания в рулонах для заражения растений пшеницы фитопатогенами

Готовую полосу скручивают в рулон. Нижний его край загибают примерно на 1 см и зажимают двумя скрепками (чтобы предотвратить разворачивание, на рулон надевают резинку), верхний конец остается открытым. По нескольку рулонов, например по три, ставят в пленочные пакеты (по возможности – с отверстиями для вентиляции), а пакеты размещают в проволочных корзинах (рис. 25). Примерно через 4 недели из верхнего конца рулона вырастают растения. Рулоны разворачивают и проводят оценку растений по четко выраженным симптомам.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ