6.4. Фитосанитарная оптимизация севооборотов

Структура севооборотов и агроландшафтов изменяется по зонам. Однако принципы их фитосанитарной оптимизации (четвертый и пятый уровни сложности систем ИЗР) имеют много общего.

Четвертый уровень сложности разрабатывается по всем культурам одного или нескольких севооборотов хозяйства. Например, широко распространенным полевым севооборотом в хозяйствах степной и лесостепной зон Сибири был пар – пшеница – пшеница – ячмень (овес), который обеспечивл максимальное производство зерна с единицы площади. В этом севообороте, кроме систем защитных мероприятий третьего уровня сложности для яровой пшеницы, возникала необходимость разработки систем такого же уровня сложности по ячменю (или овсу), а также в паровом поле. Системы защитных мероприятий четвертого уровня сложности позволяют оптимизировать фитосанитарное состояние одного или нескольких севооборотов по хозяйствам, исключая формирование эпифитотических очагов за пределами полей (агроэкосистем) культуры. Тем самым обеспечивается планируемый выход продукции с каждого гектара севооборотной площади. При построении систем четвертого уровня сложности – против сообществ вредных организмов культур севооборотов следует руководствоваться, кроме выше изложенных для предыдущих (первого, второго, третьего) уровней, рядом дополнительных принципов:

Принцип локализации эпифитотических очагов

Принцип локализации эпифитотических очагов

В рамках одного или нескольких севооборотов устанавливают наличие или отсутствие источников воспроизводства вредных организмов, возможность их массовой передачи в пространстве, возможное повышение восприимчивости к вредным организмам или расширение их трофических связей.

Источником воспроизводства вредных организмов служат преимущественно восприимчивые культуры, суммарная доля которых в севооборотах не должна превышать критического уровня: 14–25 % для сахарной свеклы, льна, подсолнечника, 40–50 % для зерновых культур, картофеля конопли. В противном случае процесс воспроизводства вредных организмов превалирует над процессом их деградации в агроэкосистемах, что приводит к поступательному ухудшению фитосанитарного состояния агроценозов. Это вызывает необходимость дополнительных затрат на разработку и освоение систем ИЗР.

Особенно важна локализация первичных популяций вредных организмов на фазе их концентрации, которыми могут служить дикорастущие или (или) посеянные «ловчие растения». По данным Д.С. Малышева, рапсовый цветоед, например, концентрируется первоначально на дикой редьке в 15–20 раз более высокой численности, чем на рапсе, а на полевой горчице и дикой капусте его численность выше в 3–4 раза. Крестоцветные блошки концентрируются на полевой горчице. Там их численность в 15–18 раз выше, чем на рапсе, а на сурепке обыкновенной и дикой редьке соответственно выше в 4–5 раз. Установлена высокая корреляция (r=0,83…0,87) между численностью рапсового цветоеда и крестоцветных блошек на естественно произрастающих «ловчих» растениях и на рапсе в агроэкосистемах. Это позволяет снижать численность указанных фитофагов первоначально на «ловчих» растениях.

Принцип рассредоточенного выращивания восприимчивых культур во времени и в пространстве

Принцип рассредоточенного выращивания восприимчивых культур во времени и в пространстве

Введение в севообороты (временно или постоянно) фитосанитарных культур, создающих рассредоточенность растений-хозяев в агроэкосистемах во времени (из года в год) и в пространстве (площадь одного или нескольких полей севооборота), обусловливает разреженность популяций вредных организмов. Рассредоточенность восприимчивых культур во времени – необходимое условие создания здоровых почв, свободных от фитопатогенов и других вредных организмов или заселенных ими ниже ПВ и ЭПВ. Для обеспечения разреженности необходимо знать длительность выживания вредных организмов в почве и вводить севообороты, в которых восприимчивые культуры возвращались бы на прежнее место через число лет адекватное продолжительности выживания в почве наиболее вредоносных видов фитопатогенов, фитофагов, сорных растений (семян). В Сибири под главную зерновую культуру – яровую пшеницу необходим перерыв в возделывании 3–5 лет. При этом важно знать, какое насыщение севооборотов восприимчивыми культурами позволяет достичь благоприятного фитосанитарного состояния почвы (табл. 59).

Таблица 59

Фитосанитарное состояние почв в хозяйствах с различной структурой севооборотов в Западной Сибири

Показатель |

Хозяйство |

||

Заря |

Листвянский |

Медведский |

|

Доля полей, заселенных возбудителем корневых гнилей, % |

|||

Выше порога вредоносности |

28,0 |

70,5 |

100 |

Заселенных ниже ПВ или свободных от патогена |

72,0 |

29,5 |

0 |

Доля различных культур в структуре севооборотов, % |

|||

Пшеница* |

22,2 |

10,5 |

53,8 |

Овес* |

14,8 |

31,6 |

15,4 |

Озимая рожь* |

3,7 |

0 |

0 |

Вико-овес** |

14,8 |

0 |

0 |

Многолетние травы (бобово-злаковые)** |

7,4 |

5,3 |

0 |

Просо |

3,7 |

0 |

0 |

Гречиха |

0 |

0 |

7,7 |

Горох |

0 |

5,3 |

0 |

Кукуруза |

22,2 |

21,0 |

0 |

Пар |

11,2 |

21,0 |

15,4 |

Всего культур в севообороте |

8+пар |

6+пар |

4+пар |

*) Источники воспроизводства B.sorokiniana, % |

40,7 |

42,3 |

69,2 |

**) Высокоэффективные фитосанитарные предшественники, % |

22,2 |

5,3 |

0 |

Общая площадь проанализированных полей, га |

6271 |

5716 |

1772 |

Самое благоприятное фитосанитарное состояние почвы под яровую пшеницу отмечалось в хозяйстве "Заря": 72 % полей были свободны от основного возбудителя корневых гнилей В. sorokiniana.

Поля, заселенные выше ПВ составляли лишь 28 %. Прямо противоположная фитосанитарная ситуация складывалась в хозяйствах "Листвянском", а особенно "Медведском". Здесь заселенность почв фитопатогеном составляла соответственно 70,5 и 100,0 %, а здоровые почвы практически отсутствовали.

|

Анализ структуры севооборотов показал, что по мере ухудшения фитосанитарного состояния почв возрастала доля культур, которые служат источником воспроизводства возбудителя инфекции, стимулируя в той или иной степени его размножение – пшеница, озимая рожь, овес. В то же время доля эффективных фитосанитарных предшественников, к которым в зоне деятельности хозяйств относятся посевы вико-овса и бобово-злаковые травы, по мере ухудшения фитосанитарного состояния почв уменьшалась с 22,2 % до 0. Биоразнообразие культур в севообороте было более богатым в хозяйстве "Заря", где отмечено 72,0 % здоровых почв. |

На черноземах Западной Сибири в северной лесостепи выявлены севообороты, в которых формируются практически здоровые почвы и растения яровой пшеницы имеют здоровую корневую систему (табл. 60).

Таблица 60

Эпифитотиологическая ситуация по заселенности почв Bipolaris sorokiniana в подтайге предгорий в зависимости от структуры севооборотов (Новосибирская область)

Показатель |

Фитосанитарное состояние почв |

||

свободные от возбудителя |

заселенные |

||

ниже ПВ |

выше ПВ |

||

Доля активных источников воспроизводства (пшеница, ячмень), % |

13,7 |

26,4 |

29,4 |

Доля слабых источников воспроизводства (овес, оз. рожь), % |

13,6 |

15,8 |

17,7 |

Доля фитосанитарных культур, %: многолетние травы |

43,2 |

26,3 |

26,5 |

кукуруза |

13,6 |

5,3 |

8,8 |

зернобобовые |

4,5 |

5,2 |

2,9 |

подсолнечник |

4,6 |

0,0 |

2,9 |

лен |

6,8 |

10,5 |

5,9 |

пар |

0 |

10,5 |

5,9 |

Общая площадь 5131 га, в т.ч.: абс. |

2315 |

1046 |

1770 |

% |

45,1 |

20,4 |

34,5 |

Почвы свободные от возбудителей корневых гнилей и заселенные ниже ПВ формировались в тех севооборотах, где доля активных источников воспроизводства возбудителей корневых гнилей была в пределах 13,7–26,4 %.

В условиях зерновой специализации хозяйств Сибири практикуются севообороты с высокой (более 50 %) насыщенностью восприимчивыми к корневым гнилям культурами (яровая пшеница, ячмень, озимая рожь) и низкой долей фитосанитарных культур. Севообороты со здоровыми почвами особенно необходимы в семеноводческих хозяйствах, выращивающих зерно на экспорт, когда предъявляются жесткие международные требования к параметрам пораженности зерна чернотой зародыша.

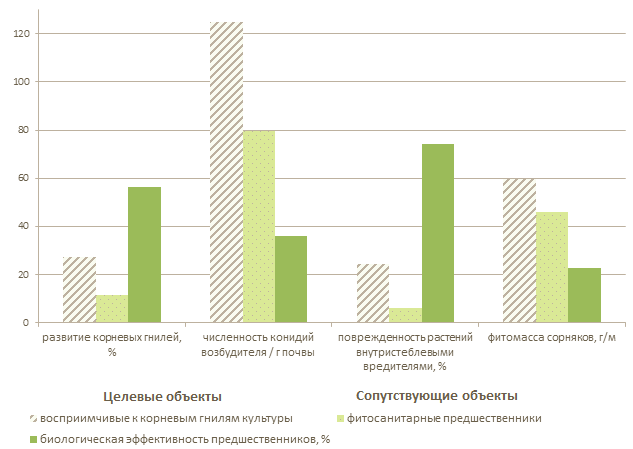

Введение в севообороты фитосанитарных предшественников способствет не только оздоровлению почв и корневой системы растений, но и положительно сказывается на общем фитосанитарном состоянии растений по фитофагам и сорнякам (рис. 36).

Рис. 36. Фитосанитарное состояние яровой пшеницы при введении в севообороты фитосанитарных предшественников

Лучшими фитосанитарными предшественниками, создающими относительно благоприятное фитосанитарное состояние яровой пшеницы по комплексу вредных организмов, оказались горох, чистый пар, горох с овсом сахарная свекла.

Высокий фитосанитарный эффект сахарной свеклы обусловлен внесением органических удобрений в паровое поле непосредственно под культуру, что значительно повышает супрессивность почвы. Кроме того, засоренность сахарной свеклы гораздо ниже, чем других культур, что объясняется междурядными обработками и применением гербицидов против злаковых сорняков, являющихся местом размножения возбудителя обыкновенной корневой гнили.

Установлена тесная связь (r=0,85±0,12) между развитием корневой гнили и поврежденностью стеблей внутристеблевыми вредителями, открывающими «ворота инфекции».

Введение фитосанитарных предшественников в среднем снижает развитие корневой гнили (целевой объект) на 56,4 %, а внутристеблевых вредителей и сорняков (сопутствующие объекты) – на 74,2 и 22,7 % соответственно. Тем самым можно предположить, что при меньшем развитии корневых гнилей конкурентная способность растений к фитофагам и сорным растениям возрастает.

Фитосанитарная ситуация в агроэкосистемах пшеницы резко ухудшается при размещении ее по пшенице, озимой ржи, а особенно ячменю. Эти и другие многолетние данные явились основанием рекомендации по перемещению ячменя в кормовые севообороты, благодаря чему фитосанитарное состояние почв, семян и посевов яровой пшеницы существенно улучшается, а урожайность и качество зерна возрастают.

Увеличение в севооборотах доли лучших фитосанитарных предшественников до 33,3 % обеспечивает снижение численности популяции B.sorokiniana в 4,1 раза, а развитие болезни – в 1,8 раза. Коэффициент отрицательной корреляции между долей эффективных предшественников и численностью конидий возбудителя корневых гнилей составил r=–0,80±0,1. Корреляция между долей источников воспроизводства фитопатогена и численностью конидий возбудителя корневых гнилей составила r=0,64±0,18. Тем самым численность популяции возбудителя в почве в большей мере зависела от снижения их выживаемости под влиянием фитосанитарных предшественников, чем от интенсивности размножения на восприимчивых культурах. Другими словами, процесс смертности конидий «обгоняет» процесс их размножения (воспроизводства). Это согласуется с представлениями о том, что почвенные фитопатогены на протяжении длительного периода эволюции подвергались К-отбору, который действует в направлении снижения дифференциальной смертности видовых популяций, а не роста потенциала их размножения. Кроме того, хорошо известна более низкая конкурентная способность фитопатогенов по сравнению с почвенной микрофлорой. Это служит надежной теоретической предпосылкой включения эффективных фитосанитарных предшественников в севообороты по зонам.

Урожайность яровой пшеницы по фитосанитарным предшественникам в севооборотах Западной Сибири составляла в среднем 25,9 ц/га против 16,4 ц/га по зерновым культурам (пшеница, ячмень, озимая рожь). Рост урожайности обусловлен повышением густоты продуктивного стеблестоя на 35,6 % и массы 1000 зерен на 23,1 %. Экономическая эффективность введения фитосанитарных предшественников оказалась очень высокой: даже при минимальной стоимости зерна (2 тыс. руб./т) прибыль составила 2,4–4,6 тыс. руб./га против 1,3–2,1 тыс. руб./га в севооборотах по зерновым предшественникам. В среднем прибыль возросла в два раза – с 1,8 тыс. руб./га до 3,5 тыс. руб./га.

Рассредоточение восприимчивых культур в пространстве имеет радикальное значение в снижении уровня и (или) прерывании эпифитотического процесса наземно-воздушных, или листо-стеблевых, а также семенных и трансмиссивных вредных организмов. Например, при удалении посевов гороха от агроценозов многолетних бобовых трав на 1,5–2 км гороховая тля начинает заселять горох гораздо позднее (только в фазу цветения) и не всегда успевает размножиться до экономически опасного уровня. Крупные массивы гороха заселяются гороховой плодожеркой и зерновкой преимущественно по краям, что значительно облегчает борьбу с ними. Удаленность посевов пшеницы от мест зимовки фитофагов и прошлогодних посевов снижает численность вредной черепашки и трипса в 1,5–2 раза, ограничивая или исключая применение инсектицидов. Важность и действенность этого принципа доказана практикой свекловодческих хозяйств на протяжении десятилетий. В них пространственная изоляция высадков и товарных посевов сахарной свеклы на 1–3 км по данным З.А. Пожар и Л.В. Хельман служит эффективным способом подавления эпифитотического процесса листо-стеблевых (мучнистая роса, пероноспороз) и трасмиссивных (желтуха) инфекций.

Принцип воспроизводства и поддержания супрессивности почвы

Принцип воспроизводства и поддержания супрессивности почвы

Реализация этого принципа осуществляется по результатам составления фитосанитарных почвенных картограмм (ФПК), которые позволяют классифицировать поля по показателям фитосанитарного состояния почвы: здоровые, заселены вредным организмом ниже ПВ, заселены выше ПВ в умеренной и в высокой степени.

ФПК позволяют дифференцированно разрабатывать системы мероприятий по оздоровлению почвы путем ее обогащения растительными (пожнивными остатками) с разным соотношением С:N, внесением органических удобрений (сидераты, солома, навоз, перегной и др.), а также органо-минеральных удобрений, применением различных систем обработки почвы под разные культуры.

Содержание гумуса в почвах более 10 % оценивают как очень высокое, 6–10 – высокое, 4–6 – среднее, 2–4 – низкое и < 2 % очень низкое. По сравнению с естественными экосистемами (целинные и залежные участки) содержание гумуса в почвах агроэкосистем повсеместно снизилось в среднем на 20–30 %.

В агроэкосистемах потери гумуса возрастают в следующем порядке: многолетние травы – зерновые культуры – пропашные культуры – пар. Минерализация и потери гумуса растут в условиях техногенно-химической интенсификации земледелия, составляя в зависимости от типа почв, зоны, севооборота до 0,5–2 т/га в год. Это означает, что убыль гумуса в почвах за 15–20 лет может достигать 1 % на равнине и 3,5 % – на склоновых землях, подверженных водной и ветровой эрозии.

Главные причины потерь гумуса пахотными почвами сводятся к следующему:

уменьшению количества растительных остатков, поступающих в почву, при переходе от естественных к агроэкосистемам;

уменьшению количества растительных остатков, поступающих в почву, при переходе от естественных к агроэкосистемам;

усилению минерализации органического вещества в результате интенсивной обработки почв и повышения степени их аэрации;

усилению минерализации органического вещества в результате интенсивной обработки почв и повышения степени их аэрации;

разложению и биодеградации гумуса под влиянием физиологически кислых удобрений и активизации токсигенной микрофлоры;

разложению и биодеградации гумуса под влиянием физиологически кислых удобрений и активизации токсигенной микрофлоры;

потери гумуса в результате водной и ветровой эрозии.

потери гумуса в результате водной и ветровой эрозии.

Фитосанитарное состояние почв тесно связано с содержанием гумуса и других органических веществ в почве. По мере деградации гумуса нарушается равновесие в биоценозах. Возрастает численность фитопатогенов, начинается проявление токсикоза почвы и почвоутомления. В отличие от почв естественных экосистем, пахотные почвы характеризуются высоким инфекционным потенциалом и повышенной агрессивностью фитопатогенов. В них постоянно скрыта угроза эпифитотий корневых гнилей зерновых культур, ризоктониоза картофеля, вилта хлопчатника, белой гнили подсолнечника и моркови, других почвенно-клубневых инфекций сельскохозяйственных культур.

В пахотных почвах выше численность и вредоносность фитофагов: проволочников, ложнопроволочников, цистообразующих нематод. Пахотные почвы содержат огромный запас семян сорняков, отсутствующий в почвах естественных экосистем. Эта проблема явно недооценивается в современном земледелии.

Многочисленными исследованиями сибирской школы фитопатологов, подтвержденных учеными МГУ и ВИЗР, показано, что особенно неблагоприятно фитосанитарное состояние пахотных почв в севооборотах Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. Основные зерновые культуры (яровая пшеница мягкая, твердая, ячмень) и картофель возделываются на инфекционном фоне, подвергаясь повышенному стрессу неблагоприятных погодных и климатических условий, а также биотических стрессоров (сорняков, фитофагов, листо-стеблевых инфекций).

Почвенные фитопатогены (В. sorokiniana, виды рода Fusarium, Rhizoctonia solani и другие при численности выше ПВ), начиная с прорастания семян, в течение всего вегетационного периода индуцируют процессы гидролиза и подавления роста растений, усиливая их восприимчивость к листо-стеблевым инфекциям, снижая конкурентную способность к фитофагам и сорнякам.

По мере продвижения с севера на юг от дерново-подзолистых почв тайги к черноземной степи Западной Сибири заселенность пахотных почв В.sorokiniana выше ПВ достигает 70–75 % площадей. Это превышает уровень заспоренности аналогичных почв на целинных участках в 8–13 раз. Заселенность почв под картофель возбудителем ризоктониоза превышает ПВ на 85–90 % обследованных площадей. Такая же ситуация отмечается в почвах европейской части России под подсолнечником по Sclerotinia sclerotiorum и в Средней Азии под хлопчатником по Verticillium dahliae.

|

Одной из главных причин неблагоприятного фитосанитарного состояния почв является недостаточное поступление в них органических удобрений (остатков) и утраченная в определенной степени способность гумуса стабилизировать фитосанитарное состояние почв в агроэкосистемах. Это положение можно продемонстрировать на примере фитосанитарного состояния почв под яровую пшеницу, которое в значительной мере определяется их заселенностью В. sorokiniana. |

Проведенные исследования показали, что существует тесная зависимость (корреляционное отношение r= 0,836) между численностью конидий В. sorokiniana в целинных аналогах основных типов пахотных почв Западной Сибири (серой лесной, лугово-черноземной, чернозема выщелоченного, обыкновенного, южного, южного солонцеватого) и содержанием в этих почвах гумуса. Причем, во всех целинных почвах численность конидий находится в пределах ПВ и на каждую пропагулу приходится на порядок больше антагонистов – супрессоров, чем в пахотной почве. Варьирование численности конидий B. sorokiniana в злаковых фитоценозах целинных почв при сезонной и многолетней динамике не превышает ПВ – от 3 до 17 экземпляров на 1 г воздушно-сухой почвы.

Тем самым система триотрофа в целинных и залежных участках (растения – фитопатоген – антагонисты) находится в идеально сбалансированном равновесном и практически стабильном состоянии. Эта стабильность коррелирует с содержанием гумуса в почвах. Зависимость численности конидий В. sorokiniana с другими свойствами целинных почв (содержанием в них N-NO3, Р2О5, К2О, рН) значительно ниже. Это свидетельствует, что в естественных экосистемах проявляется (действует) следующая закономерность: гумусированность почв является ведущим фактором обеспечения равновесной численности В. sorokiniana в пределах ПВ. При этом, чем выше содержание гумуса в почвах, тем выше допустимый уровень популяции фитопатогена в пределах равновесной численности. Отсюда следует практический вывод: при повышении гумусности почв в агроэкосистемах можно допускать и более высокий равновесный уровень патогена в пределах ПВ. Этот вывод был подтвержден экспериментально: при содержании гумуса в южном черноземе 4,7 % установленный уровень ПВ составил 8–10 конидий В. sorokiniana в 1 г воздушно-сухой почвы, а при содержании гумуса 7,0 % в лугово-черноземной почве – 50 конидий, или в 5–6 раз выше. Выщелоченный чернозем, который занимал промежуточное положение по содержанию гумуса (5,1 %), имел ПВ 20 конидий в 1 г воздушно-сухой почвы.

Очевидно, что содержание гумуса в пахотных почвах агроэкосистем зерновых культур, так же как в почвах злаковых фитоценозов целинных участков, имеет большое значение для допустимой численности В.sorokiniana, не превышающей ПВ. Однако степень устойчивости равновесного фитосанитарного состояния почв в агроэкосистемах небольшая. Это обусловлено, прежде всего, разным соотношением численности популяций в системе «фитопатоген – антагонисты». В естественных экосистемах злаковых фитоценозов южного чернозема на 1 пропагулу (конидию) В. sorokiniana приходится в среднем 400–420 тысяч антагонистов-супрессоров из числа бактерий, актиномицетов и грибов. Преобладали по численности супрессоры из числа актиномицетов. В то же время в пахотном аналоге южного чернозема численность антагонистов на 1 пропагулу В.sorokiniana под яровой пшеницей составляла на посевах без удобрений – 27 тысяч, а при внесении сбалансированной нормы NP – 42 тысячи, или в 10–15 раз меньше. Вследствие этого на южном черноземе естественных экосистем (целинные участки) численность В.sorokiniana постоянно находится в пределах ПВ, в то время как в аналогах пахотных почв превышает этот уровень в среднем в 5–6 раз (до 20).

В отличие от естественных экосистем в агроэкосистемах связь регулирующего (стабилизирующего) влияния гумуса на фитосанитарное состояние почв хотя и проявляется, однако носит неустойчивый характер. По сравнению с целинными участками количественная связь содержания гумуса и численности конидий В. sorokiniana в 1 г воздушно-сухой почвы ослабевает по семи зональным почвам Западной Сибири в 1,8 раза. Эти данные статистически достоверны при более низком уровне вероятности – 90 % против 95–99 % – в естественных экосистемах. Следовательно, гумусированность современных пахотных почв утратила доминирующую роль в стабилизации фитосанитарного состояния в агроэкосистемах.

Доминирующими факторами, определяющими выживаемость и жизнеспособность популяций фитопатогенов в пахотных почвах агроэкосистем, стали рН почвенного раствора, содержание N-NO3, Р205, К2О. Покажем проявление этих зависимостей на примере пахотных почв Западной Сибири и популяций В .sorokiniana. Зависимость (корреляционное отношение численности популяции В. sorokiniana в пахотных почвах Западной Сибири составляет: от рН r=0,685÷0,718; от N-NO3 r=0,788÷0,947, от Р205 r=0,612÷0,713 и от К2О r=0,107÷0,863. Кроме зависимости от К2О в лугово-черноземных и черноземных почвах лесостепи и степи, во всех случаях достоверность приведенных значений корреляционного отношения доказана статистически с вероятностью 95–99 %. В наибольшей степени дестабилизирует фитосанитарное состояние в агроэкосистемах азот (N-NO3), для которого характерна самая высокая количественная связь с численностью популяции фитопатогена.

В отличие от пахотных почв, в почвах целинных и залежных участков на всех семи исследованных аналогах зависимость численности В.sorokiniana от содержания подвижных форм питательных веществ и рН количественно снижалась в 1,4–2 раза и была, как правило, статистически недостоверной и редко – достоверной с вероятностью 90 %. Из всех макроэлементов в почвах естественных экосистем выделяется повышенная роль калия, ответственного в биологических системах за их общую устойчивость и стабильность.

По основным биогенным макроэлементам (азоту и фосфору) в современных пахотных почвах проявляется следующая закономерность: чем ниже их содержание в почвах, тем хуже фитосанитарное состояние почв. Эта закономерность многократно подтверждена экспериментальным путем в стационарных и полевых опытах. Она свидетельствует о дефиците указанных макроэлементов в современных пахотных почвах Сибири.

При сбалансированном внесении NP с учетом агрохимических картограмм и нормативного метода расчета доз, общая супрессивность почв возрастает, численность популяций В.sorokiniana и видов Fusarium в почвах снижается как в присутствии их растений-хозяев так и без них, а развитие корне-клубневых инфекций подавляется.

Гумус оказывает благоприятное влияние на улучшение фитосанитарного состояния почв по фитофагам и полезной мезофауне. Широко распространенные вредители сельскохозяйственных культур – личинки жуков щелкунов – проволочники – являются факультативными потребителями гумуса. Они могут бесконечно долго в пределах жизненных циклов существовать в почве за счет органических веществ, пока в ней содержится достаточно влаги для их сапротрофного питания веществами, входящими в состав гумуса. При этом проволочники потребляют гумус не так, как дождевые черви, поглощая его вместе с почвой. Они поглощают только почвенную влагу с содержащимися в ней веществами, особенно углеродом. Когда же становится сухо или гумуса мало, проволочники становятся вредителями, повреждая богатые углеродом и влагой живые растения.

Привлекательность органических удобрений для щелкунов используется для борьбы с ними. Для улавливания щелкунов разбрасывается полуперепревший навоз из расчета 5 т/га по краям, например, полей озимой пшеницы, граничащих с пропашными культурами, где численность фитофага выше. Этот прием эффективен против щелкунов и чернотелок. Под ловчими кучами органических удобрений численность фитофагов в 3–4 раза выше. В дальнейшем на этих участках проводят 3-х кратную обработку почвы дисковыми лущильниками или уничтожают фитофагов другим способом, снижая их численность в 3–4 раза.

Личинки пластинчатоусых жуков (хрущей) тоже сначала питаются разлагающимися органическими остатками, и лишь позже переходят на живые корни растений. У них в заднем отделе кишечника имеются бродильные камеры с микроорганизмами, обеспечивающие переваривание целлюлозы.

Одним из основных элементов, который потребляется фитофагами и фитопатогенами из органических веществ почвы, является углерод. В литературе имеется достаточно сведений о том, что при недостатке углерода в почве многие факультативные паразиты или даже сапротрофы, например, виды родов Penicillium, Trichoderma, могут переходить к паразитическому питанию и разложению сосудов растений, особенно при сочетании недостатка углерода и избытка азота. Поэтому обеспечение почв достаточным количеством углерода при внесении органических удобрений с определенным отношением С:N рассматривается как один из важных способов оптимизации фитосанитарного состояния почв.

Таким образом, факторы, обусловливающие поддержание супрессивности почв, оптимизацию и стабилизацию их фитосанитарного состояния в пределах ПВ в естественных и агроэкосистемах по своей сути совпадают, различаясь только количественным проявлением.

Ключевым фактором поддержания фитосанитарного состояния почв в стабильно равновесном состоянии ниже ПВ по вредным организмам является содержание гумуса и его качественный состав. В количественном отношении этот фактор является доминирующим только в естественных экосистемах (целинные и залежные участки), тогда как в пахотных почвах агроэкосистем его доминирующая роль в значительно мере утрачена.

Гомеостатическое равновесие популяции фитопатогенов в системе триотрофа (растения – фитопатогены – антагонисты) поддерживается в естественных экосистемах более высокой (в 10–15 раз) численностью антагонистов в расчете на 1 пропагулу фитопатогена.

В агроэкосистемах превалирующая роль в изменении численности фитопатогенов в почве принадлежит содержанию подвижных форм NPK и рН. Это свидетельствует о необходимости разработки технологии внесения NPK в севооборотах для стабилизации и оптимизации фитосанитарного состояния почв.

В гумусированных почвах фитофаги и фитопатогены при наличии влаги переходят к сапротрофному питанию, особенно потреблению углерода. Вследствие этого их агрессивность снижается, и они в меньшей степени повреждают живые растения, которые служат для них также источником углерода и влаги. Таким образом, для долговременной оптимизации фитосанитарного состояния почв по почвенным, или корне-клубневым, вредным организмам фундаментальное значение имеет сохранение и повышение гумусированности почв путем систематического применения органических удобрений в сочетании с системой влагонакопительных мероприятий (почвозащитная обработка почвы с повышенным срезом стерни, посев кулис, снегозадержание и др.).

Принцип биологического разнообразия флоры и фауны

Принцип биологического разнообразия флоры и фауны

Увеличение биологического разнообразия и численности полезной флоры и фауны способствует:

включение в севообороты фрагментов естественных экосистем с относительно стабильным и более разнообразным составом флоры и фауны: межей, залежных участков, лесополос, колков.

включение в севообороты фрагментов естественных экосистем с относительно стабильным и более разнообразным составом флоры и фауны: межей, залежных участков, лесополос, колков.

отвод неудобных для обработки площадей под экологические микро- и макрозаповедники;

отвод неудобных для обработки площадей под экологические микро- и макрозаповедники;

введение элементов конструирования саморегулирующихся адаптивных агроэкосистем в результате посева нектароносов внутри севооборота, вдоль дорог, межей, лесополос, колков на площади 10–15 %, высадки древесно-кустарноковой растительности в лесополосах и колках, накапливающей и активизирующей деятельность энтомофагов, птиц и др. полезных организмов;

введение элементов конструирования саморегулирующихся адаптивных агроэкосистем в результате посева нектароносов внутри севооборота, вдоль дорог, межей, лесополос, колков на площади 10–15 %, высадки древесно-кустарноковой растительности в лесополосах и колках, накапливающей и активизирующей деятельность энтомофагов, птиц и др. полезных организмов;

частичное скашивание растительности на обочинах, в близлежащих биотопах, особенно на полях с многолетними травами для обеспечения притока энтомофагов с агроценозы извне. В южных районах США при выращивании люцерны используют полосные посевы. При этом люцерновое поле делится на три полосы и урожай снимается с одной из них, что создает стабильные местообитания для полезных беспозвоночных. В результате количество полезных насекомых возрастает в 4, а пауков – в 10 раз, а урожайность люцерны – на 15 %;

частичное скашивание растительности на обочинах, в близлежащих биотопах, особенно на полях с многолетними травами для обеспечения притока энтомофагов с агроценозы извне. В южных районах США при выращивании люцерны используют полосные посевы. При этом люцерновое поле делится на три полосы и урожай снимается с одной из них, что создает стабильные местообитания для полезных беспозвоночных. В результате количество полезных насекомых возрастает в 4, а пауков – в 10 раз, а урожайность люцерны – на 15 %;

мозаичное распределение конвейера нектароносов в агроэкосистемах севооборотов, учитывая радиус активного действия многих энтомофагов до 500 м на протяжении вегетационного периода;

мозаичное распределение конвейера нектароносов в агроэкосистемах севооборотов, учитывая радиус активного действия многих энтомофагов до 500 м на протяжении вегетационного периода;

уменьшение ширины полей или создание среди них специальных узких межей, облегчающих заселение полей энтомофагами.

уменьшение ширины полей или создание среди них специальных узких межей, облегчающих заселение полей энтомофагами.

Все перечисленные мероприятия задействуют механизмы саморегуляции в системе «энтомофаг – фитофаг», способствуя оптимизации фитосанитарного состояния агроэкосистем на уровне севооборота.

Принцип средообразующей роли сельскохозяйственных культур в севообороте

Принцип средообразующей роли сельскохозяйственных культур в севообороте

В зависимости от специализации севооборотов (зернового, кормового, овощного и др. направлений) обеспечивающих производство той или иной сельскохозяйственной продукции составляется схема севооборота с определенным набором и чередованием сельскохозяйственных культур. Культуры в севообороте обладают различной средообразующей способностью в зависимости от технологии их возделывания.

Маневрирование с системами обработки почвы (вспашка, плоскорезная, минимальная и нулевая обработки), системы удобрений и влагонакопительных мероприятий (посев кулис, снегозадержание, повышенный срез стерни) позволяют создавать в агроэкосистемах севооборота условия неблагоприятные для выживания вредных организмов и благоприятные для функционирования и поддержания здоровья подземных и надземных вегетативных органов культурных растений.

Для зерновых культур, например, не требуется ежегодная вспашка. Это положительно влияет на почву как среду обитания живых организмов: возрастает размер пор для миграции почвенных животных, включая дождевых червей, повышается коэффициент гумификации, а следовательно, возрастает биологическая и антагонистическая активность почв, сдерживается эрозия почвы. При вспашке почвы только под кукурузу в звене севооборота кукуруза – пшеница – пшеница значительно снижался инфекционный потенциал возбудителя корневых гнилей в почве и подавлялось развитие корневых гнилей в 1,5–2 раза.

В результате в севооборотах складываются условия (фитосанитарный, микробиологический, питательный, водный режимы), которые оказывают значительное влияние на оздоровление вегетативных органов растений, особенно подземных (табл. 61).

Таблица 61

Влияние культур в севооборотах (зерно-паровом, зерно-пропашном) южной лесостепи на развитие гельмитоспориозно-фузариозных заболеваний

Фактор |

Число достоверных коэффициентов корреляции, % |

Знак коэффициента корреляции |

|

подземные органы |

надземные органы |

||

Плотность популяции конидий возбудителя корневых гнилей в 1 г почвы |

83,3 |

55,0 |

+ |

Численность микрофлоры, в том числе антагонистов, тыс. в 1 г почвы |

63,5 |

40,5 |

- |

Содержание питательных веществ: Р2О5 мг/кг почвы |

88,9 |

40,0 |

- |

NО2 мг/кг почвы |

76,7 |

60,0 |

+/- |

Продуктивная влага, мм |

50,8 |

77,5 |

- |

Представленные в таблице данные позволяют сделать следующие выводы:

|

Создаваемые в полевых севооборотах на выщелоченном черноземе южной лесостепи условия, обусловливающие состояние агроценозов яровой пшеницы по заселенности почв возбудителями корневых гнилей, численности и активности почвенного микробиоценоза, содержанию подвижных форм основных питательных веществ, оказывают более значительное воздействие на оздоровление подземных органов растений (корневая система, эпикотиль, колеоптиле), чем надземных (влагалища прикорневых листьев, основание стебля). Это свидетельствует о том, что стабилизация фитосанитарного состояния растений в агроэкосистемах начинается на подземных органах растений и идет в направлении: подземные органы → надземные органы. Это положение экспериментально подтверждено. |

|

Факторы, обусловливающие оздоровление подземных органов действуют в следующем нисходящем порядке: численность возбудителя корневых гнилей → содержание подвижных форм фосфора и азота в почве → численность и активность почвенной микрофлоры → содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы. |

|

Факторы, обусловливающие оздоровление надземных органов, действуют в следующем нисходящем порядке: содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы → содержание подвижных форм азота → заселенность почв возбудителем корневых гнилей → численность и активность почвенной микрофлоры → содержание подвижных форм фосфора в почве. |

|

Доля влияния условий, создаваемых для оздоровления подземных и надземных органов, не совпадает. Особенно это касается запасов продуктивной влаги, доля влияния которой значительно выше по оздоровлению надземных органов: коэффициент детерминации составил 0,60 против 0,26 по подземным органам. |

Принцип совместимости и рыночной гибкости севооборотов

Принцип совместимости и рыночной гибкости севооборотов

Этот принцип определяет возможность использования для основных культур предшественников одной и той же хозяйственно-биологической группы или повторение их посевов. При различных направлениях организационно-хозяйственной деятельности предприятий севообороты, построенные с большим набором видов сельскохозяйственных культур, лучше вписываются в систему рыночных отношений коллективной или индивидуальной деятельности. В таких севооборотах возможна взаимозаменяемость сельскохозяйственных культур со сходными биологическими особенностями. Например, чистый пар заменить на занятый донником; пшеницу мягкую, размещенную по пару – на твердую; зернофуражные (овес, ячмень) на пшеницу и наоборот; горох – на чечевицу или сою, подсолнечник, идущий перед чистым паром – на гречиху; просо на зерновое сорго и т. д. При таком подходе появляется возможность гибко управлять севооборотами, изменять структуру посевных площадей исходя из коммерческих соображений, что является одной из составляющих рыночных отношений.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ