6.3. Фитосанитарная оптимизация агротехнологий сельскохозяйственных культур (3-й уровень сложности) на примере яровой пшеницы

Системно-экологический подход к решению проблем защиты растений предусматривает разработку фитосанитарных технологий возделывания сельскохозяйственных культур на уровне агроэкосистем хозяйств, которые отражают современный уровень антропогенного воздействия на структуру и функционирование сообществ вредных организмов. Разработка экологически безопасных фитосанитарных технологий возделывания яровой пшеницы базируется на четырех принципах, которые апробированы в общей сложности при разработке фитосанитарных технологий 29 сельскохозяйственных культур [38, 39]:

анализ параметров урожайности и основных элементов структуры урожая культуры по каждому полю;

анализ параметров урожайности и основных элементов структуры урожая культуры по каждому полю;

определение видового состава по группам вредных организмов – экологических эквивалентов, существенно нарушающих формирование элементов структуры урожая. Количественная оценка фитосанитарного состояния семян, почвы и посевов;

определение видового состава по группам вредных организмов – экологических эквивалентов, существенно нарушающих формирование элементов структуры урожая. Количественная оценка фитосанитарного состояния семян, почвы и посевов;

разработка фитосанитарных технологий по периодам формирования элементов структуры урожая на базе агротехнического метода защиты растений;

разработка фитосанитарных технологий по периодам формирования элементов структуры урожая на базе агротехнического метода защиты растений;

разработка фитосанитарных технологий в календарно-фенологической последовательности в составе общей технологии возделывания культуры.

разработка фитосанитарных технологий в календарно-фенологической последовательности в составе общей технологии возделывания культуры.

Более детально эти принципы будут изложены на примере главной продовольственной культуры Сибири – яровой пшеницы.

Яровая пшеница может формировать урожайность в европейских регионах более 100 ц/га, а в Сибири – около 60 ц/га. При этом каждому уровню урожайности зерна соответствуют определенные параметры основных элементов структуры урожая (табл. 54).

Таблица 54

Параметры основных элементов структуры урожая яровой пшеницы в различных регионах

Элементы структуры урожая |

Урожайность зерна, ц/га |

|||

Европейский регион |

Сибирский регион |

|||

18,2–112,7 |

7,2–57,5 |

17,0–23,0 |

25,0–40,0 |

|

Число продуктивных стеблей на 1м2 |

350–700 |

220–610 |

350–400 |

450–500 |

Число зерен в колосе |

20–35 |

13–23 |

17–18 |

20–23 |

Масса 1000 зерен, г |

26–46 |

25–41 |

30–33 |

32–37 |

По сравнению с европейскими странами в Сибири самым мало реализуемым параметром структуры урожая является число зерен в колосе: он реализуется в хозяйствах Западной Сибири только в 24,0 % случаев из 100, тогда как доля реализаций густоты продуктивного стеблестоя составляет 40,0 %, а массы 1000 зерен – 46,0 %. По данным Н.Г. Ведрова и др., в Восточной Сибири наибольшей стабильностью по годам отличается также масса 1000 зерен, затем идет продуктивный стеблестой. Самым изменчивым элементом структуры урожая является озерненность колоса.

Наиболее часто в степных районах Сибири формируется урожайность зерна при следующих параметрах:

У1 = 350 колосьев на 1м2 х 18 зерен в колосе х 25 г (масса 1000 зерен) /10000 = 15,8 ц/га.

В лесостепных районах несколько иные параметры элементов структуры урожая:

У2 = 450 колосьев на 1м2 х 20 зерен в колосе х 30 г (масса 1000 зерен) /10000 = 27,0 ц/га.

Для получения урожайности зерна выше 40 ц/га в лесостепи и в подтайте важно иметь следующие элементы структуры урожая.

У3 = 500 колосьев на 1м2 х 25 зерен в колосе х 36 г (масса 1000 зерен) /10000 = 45,0 ц/га.

Одним из значимых резервов повышения урожайности и качества зерна яровой пшеницы является фитосанитарная оптимизация технологии ее возделывания по всему комплексу вредных организмов, число которых достигает более 150 видов, а особенно вредоносных – около 50.

Исследования свидетельствуют о том, что при оптимизации фитосанитарных технологий важно учитывать все экологические и биологические группы вредных организмов, которые функционируют и взаимодействуют друг с другом в сообществе агроэкосистем. Учитывая это положение, нами обобщен видовой состав наиболее распространенных и вредоносных фитопатогенов, фитофагов, сорных растений, определена их принадлежность по экологической классификации и приуроченность к периодам формирования элементов структуры урожая (табл. 55).

Таблица 55

Экологические группы вредных организмов, нарушающие формирование основных элементов структуры урожая яровой пшеницы

Фаза, этап органогенеза |

Элементы структуры урожая |

Состав групп экологических эквивалентов |

Прорастание семян – всходы (1–3) листа, I–III |

Густота всходов, определяю-щая густоту продуктивного стеблестоя на 70–80 % |

1. Вредные организмы, различных экологических групп, которые передаются через семена: возбудители пыльной, твердой головни, спорыньи (семенные), фузариозно-гельминтоспориозных заболеваний, плесневения семян, семена многолетних сорняков (почвенные), возбудители септориоза, альтернариоза, семена малолетних сорняков (наземно-воздушные). |

2. Почвенные, или корнеклубневые: проволочники, ложнопроволочники, овсяная цистообразующая нематода, возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, питиозной корневой гнили. |

||

3. Наземно-воздушные, или листостеблевые: хлебная полосатая блошка, яровая, шведская, гессенская мухи. |

||

Кущение – цветение, IV–X |

Число зерен в колосе, продуктивная кустистость |

1. Почвенные, или корнеклубневые: возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, цистообразующая нематода, многолетние сорняки (обыкновенный и щетинистый бодяк, осот полевой, вьюнок полевой, молочай лозный, пырей ползучий и др.). |

2. Наземно-воздушные, или листостеблевые: возбудители мучнистой росы, септориоза, бурой и стеблевой ржавчины, цикадки (шеститочечная, полосатая, темная), пьявицы (красногрудая, синяя), злаковая тля, клопы (хлебный, остроголовый, странствующий, полевой), пшеничный трипс, цветочный клещ, саранчовые (итальянский прус, сибирская кобылка), малолетние сорняки (овсюг, просо сорнополевое, щетинник, пикульник, гречиха татарская, марь белая, щирица обыкновенная и запрокинутая и др.). |

||

3. Семенные и трансмиссивные инфекции: пыльная и твердая головня, спорынья, закукливание злаков. |

||

Начало налива – полная спелость, XI–XIII |

Масса 1000 зерен |

1. Наземно-воздушные, или листостеблевые: возбудители септориоза, ржавчинных заболеваний, пшеничный трипс, серая зерновая совка. |

2. Почвенные, или корнеклубневые: возбудители фузариозно-гельминтоспориозных корневых гнилей, фузариоза, септориоза колоса и черного зародыша зерна; заболевание сложной этиологии – ЭМИС (энзимо-микозное истощение зерна). |

Из таблицы 55 видно, что первыми занимают экологические ниши возбудители различных экологических групп, которые передаются через семена, затем почвенные вредные организмы и наземно-воздушные (вредители всходов, ранние яровые малолетние сорняки). Вызывая патологический процесс, эти группы вредных организмов нарушают формирование оптимальной густоты всходов, ингибируют исходный ритм ростовых процессов растений и тем самым подавляют устойчивость к фитофагам, а особенно конкурентную способность к сорнякам, расширяя масштабы применения пестицидов.

На последующих этапах органогенеза при формировании числа зерен в колосе и массы 1000 зерен состав экологических групп вредных организмов расширяется, особенно в фазы кущения-цветения. Это приводит к возникновению сопряженных патологических процессов, существенному снижению числа зерен в колосе и массы 1000 зерен. Качество зерна также ухудшается: снижается количество клейковины, сила муки, увеличивается разжижение теста. Снижается стекловидность зерна и общая оценка качества хлеба. Возрастает заражение зерна нового урожая возбудителями черного зародыша, что снижает его конкурентоспособность на внешнем рынке.

Для предотвращения нарушений в формировании элементов структуры урожая необходимо последовательно оптимизировать фитосанитарное состояние посевов, начиная с первых этапов органогенеза.

Оптимальную густоту всходов и высокий стартовый ритм ростовых процессов обеспечивают следующие мероприятия:

создание фонда семян с высокими посевными и фитосанитарными показателями согласно ГОСТов. Дополнительно по апробированной нами методике определяют: среднюю длину колеоптиле партии сорта, состояние здоровья проростков методом рулонов, обеспеченность проростков зародышевыми корнями, ритм ростовых процессов корней и зародышевого побега [36]. На основании этих данных принимаются решения о целесообразности обогрева и калибровки семян, протравливания препаратами согласно Списку пестицидов, разрешенных к применению. Уточняется длина колеоптиле сорта после протравливания и соответственно глубина предпосевной подготовки почвы и посева семян.

создание фонда семян с высокими посевными и фитосанитарными показателями согласно ГОСТов. Дополнительно по апробированной нами методике определяют: среднюю длину колеоптиле партии сорта, состояние здоровья проростков методом рулонов, обеспеченность проростков зародышевыми корнями, ритм ростовых процессов корней и зародышевого побега [36]. На основании этих данных принимаются решения о целесообразности обогрева и калибровки семян, протравливания препаратами согласно Списку пестицидов, разрешенных к применению. Уточняется длина колеоптиле сорта после протравливания и соответственно глубина предпосевной подготовки почвы и посева семян.

Используемые протравители семян разного типа различались по эффективности. Обобщенные данные по этому вопросу представлены в табл. 56.

Таблица 56

Эффективность протравливания семян яровой пшеницы в Сибири (многолетние данные), %

Показатель |

Химические препараты |

Биологические препараты |

|

контактные |

системные |

||

Биологическая эффективность против корневых гнилей: начало кущения |

50,7 |

64,4 |

41,2 |

полная спелость |

31,3 |

42,4 |

37,2 |

Частота положительного действия против корневых гнилей |

81,6 |

96,4 |

65,5 |

Биологическая эффективность подавления листо-стеблевых инфекций |

32,1 |

44,9 |

10,4 |

Повышение густоты всходов |

9,3 |

10,4 |

7,3 |

Повышение урожайности зерна |

10,1 |

14,0 |

9,1 |

НСР05=3,6 % |

|||

Самой высокой биологической и хозяйственной эффективностью обладают системные химические препараты, поскольку они подавляют весь спектр фитопатогенов, которые передаются через семена. Экспериментально доказана необходимость заделки протравленных, особенно системными препаратами, семян во влажный слой почвы. В противном случае происходит ингибирование ростовых процессов и снижение урожайности зерна;

оптимальная норма высева. Для расчета оптимальной нормы высева нами разработана расчетная линейка, обеспечивающая этот процесс для фермеров и специалистов хозяйств;

оптимальная норма высева. Для расчета оптимальной нормы высева нами разработана расчетная линейка, обеспечивающая этот процесс для фермеров и специалистов хозяйств;

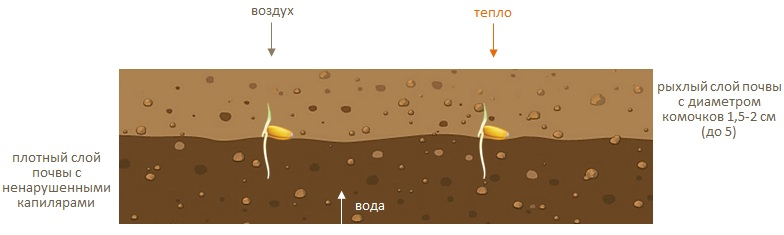

создание эффективного ложа для семян с учетом длины колеоптиле сорта, обеспечивающее высокую полевую всхожесть семян, высокий исходный ритм ростовых процессов, ограничение развития корневых гнилей, повреждения всходов внутристеблевыми вредителями и повышение конкурентной способности к ранним яровым сорнякам. Схема эффективного ложа для семян показана на рис. 35.

создание эффективного ложа для семян с учетом длины колеоптиле сорта, обеспечивающее высокую полевую всхожесть семян, высокий исходный ритм ростовых процессов, ограничение развития корневых гнилей, повреждения всходов внутристеблевыми вредителями и повышение конкурентной способности к ранним яровым сорнякам. Схема эффективного ложа для семян показана на рис. 35.

Рис. 35. Схема эффективного ложа для семян зерновых культур

оперативная защита всходов пестицидами при численности фитофагов и сорняков выше ЭПВ.

оперативная защита всходов пестицидами при численности фитофагов и сорняков выше ЭПВ.

В результате перечисленных мероприятий создается оптимальная густота посева и конкурентоспособные, устойчивые к вредным организмам растения, обладающие исходным интенсивным ритмом ростовых процессов.

Оптимизация густоты посевов способствовала существенной оптимизации их фитосанитарного состояния по всем трем биологическим группам вредных организмов – фитопатогенам, фитофагам, сорнякам. Особенно резко снизилась фитомасса сорняков в посевах, свидетельствуя о росте конкурентоспособности растений пшеницы.

|

Технологии, обеспечивающие оптимальную густоту, здоровье и высокий ритм ростовых процессов всходов, служат структурно-биологической предпосылкой для фитосанитарной оптимизации развития вегетативных органов и формирования числа зерен в колосе. Однако решающее значение в этих процессах имеют следующие мероприятия: |

конструирование фитосанитарных севооборотов, в которых доля пшеницы и ячменя не должна превышать 50 %, а остальная площадь занята фитосанитарными предшественниками типа: вико-овсяная смесь, соя, горох, рапс, пар, многолетние бобовые и злаковые травы, картофель.

конструирование фитосанитарных севооборотов, в которых доля пшеницы и ячменя не должна превышать 50 %, а остальная площадь занята фитосанитарными предшественниками типа: вико-овсяная смесь, соя, горох, рапс, пар, многолетние бобовые и злаковые травы, картофель.

Чрезвычайно важно заранее выявлять локализацию первичных эпифитотических очагов листо-стеблевых инфекций, особенно бурой ржавчины и септориоза, а также дальность распространения пропагул фитопатогенов в пространстве с целью изоляции вероятных очагов;

система внесения органических и минеральных удобрений. Разработан нормативный метод определения норм и доз применения минеральных удобрений и на его основе созданы расчетные линейки. Выяснено, что баланс минерального питания резко (в 4–7 раз) ограничивает развитие листо-стелевых инфекций, а органического – почвенных.

система внесения органических и минеральных удобрений. Разработан нормативный метод определения норм и доз применения минеральных удобрений и на его основе созданы расчетные линейки. Выяснено, что баланс минерального питания резко (в 4–7 раз) ограничивает развитие листо-стелевых инфекций, а органического – почвенных.

фитосанитарная оптимизация основной обработки почвы. По мере продвижения с юга на север от степи к подтайге и тайге Сибири возрастает фитосанитарная роль вспашки и снижается почвозащитной обработки (плоскорезной, минимальной, прямого посева).

фитосанитарная оптимизация основной обработки почвы. По мере продвижения с юга на север от степи к подтайге и тайге Сибири возрастает фитосанитарная роль вспашки и снижается почвозащитной обработки (плоскорезной, минимальной, прямого посева).

Фитосанитарная роль вспашки более значима против листо-стеблевых инфекций (септориоза, мучнистой росы), семян сорняков, фитофагов из группы наземно-воздушных (куколок, личинок, имаго), которые не адаптированы к длительному выживанию в почве. Против почвенных вредных организмов более эффективна почвозащитная обработка, моделирующая равновесные биоценозы целинных и залежных участков.

При почвозащитной обработке почвы возрастает численность и биологическое разнообразие антагонистов, а также энтомофагов типа хищных жужелиц, возрастает супрессивность почвы в верхнем слое и тем самым задействуются долговременные механизмы саморегуляции ее фитосанитарного состояния. Фитосанитарная роль почвозащитной обработки почвы возрастает по мере продвижения с севера на юг – от зон тайги и подтайги к степи.

Из оперативных мероприятий в рассматриваемый период применяются гербициды в фазу кущения – начала выхода в трубку, инсектициды в фазу флагового листа против трипсов на семенных участках и фунгициды против листо-стеблевых инфекций по краткосрочному прогнозу при численности вредных организмов и развитии ЭП выше ЭПВ. Препараты подбирают по Списку пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ, применяя их не позже 71-й фазы по международной шкале для избежания загрязнения товарного зерна выше допустимых показателей.

|

Фитосанитарные технологии, обеспечивающие формирование массы 1000 зерен и качества зерна, включают: |

подбор сортов, ускоренно проходящих критический период поражения колоса и зерна вредными организмами: возбудителями септориоза, фузариоза, черного зародыша, ЭМИС, повреждения трипсами, гусеницами серой зерновой совки, особенно старших возрастов, начиная с пятого;

подбор сортов, ускоренно проходящих критический период поражения колоса и зерна вредными организмами: возбудителями септориоза, фузариоза, черного зародыша, ЭМИС, повреждения трипсами, гусеницами серой зерновой совки, особенно старших возрастов, начиная с пятого;

своевременную уборку урожая преимущественно прямым комбайнированием с последующей сушкой и доведением зерна до необходимых кондиций, установленных ГОСТом.

своевременную уборку урожая преимущественно прямым комбайнированием с последующей сушкой и доведением зерна до необходимых кондиций, установленных ГОСТом.

В период уборки зерна особое внимание обращается на предупреждение рассева семян сорняков с соломой и половой по полю, из-за чего в почве формируется их многолетний запас, и возрастают масштабы применения гербицидов в последующие годы. Семена сорняков вместе с зерном собирают в зерновом бункере комбайнов, а затем отделяют и утилизируют в процессе очистки зерна.

Технологические приемы, обеспечивающие формирование основных элементов структуры урожая обобщены в табл. 57.

Таблица 57

Фитосанитарные технологии по периодам формирования элементов структуры урожая

Элементы структуры урожая |

Технологические приемы |

Густота продуктивного стеблестоя (насаждения) |

Создание фонда здоровых семян с высокими посевными и урожайными качествами |

Калибровка, тепловой обогрев, протравливание семян на основании их фитоэкспертизы |

|

Оптимальная норма высева и равномерный посев семян |

|

Создание эффективного ложа для семян |

|

Предпосевная подготовка почвы в соответствии с параметрами эффективного ложа для семян |

|

Рядковое (стартовое) внесение удобрений |

|

Оптимальные сроки посева |

|

Применение пестицидов согласно Списку разрешенных к применению |

|

Число зерен в колосе (клубней в кусте) |

Технологические операции предыдущего периода, особенно оптимальные сроки посева |

Введение фитосанитарных севооборотов и предшественников |

|

Применение органических и минеральных удобрений |

|

Применение системы основной обработки почвы (ресурсосберегающей, влагонакопительной) |

|

Районирование устойчивых и выносливых сортов |

|

Применение оперативных средств защиты растений с учетом ЭПВ и краткосрочного прогноза развития вредных организмов |

|

Масса 1000 зерен (клубней в кусте) |

Возделывание устойчивых и выносливых сортов |

Азотная минеральная подкормка зерновых |

|

Оптимальные сроки и способы уборки |

|

Доведение семян и с.-х. продукции до параметров ГОСТа |

|

Оптимальный режим хранения семян |

|

Применение средств защиты растений в период формирования и хранения сельскохозяйственной продукции |

Все технологические приемы, приведенные в табл. 57, обеспечивающие оздоровление почв, семян и посевов, применяют в календарно-фенологической последовательности на основе фитосанитарной диагностики с использованием современного парка сельскохозяйственной техники.

В таблице 58 приведены основные (базовые) элементы фитосанитарных технологий возделывания яровой пшеницы в календарно-фенологической последовательности.

Таблица 58

Календарно-фенологическая последовательность фитосанитарных технологий возделывания яровой пшеницы

(собственные и обобщенные данные)

Срок |

Мероприятие (техника) |

Осень, после уборки предшественника |

1. Определение фитосанитарного состояния почв: отбор почвенных образцов и раскопки почвы |

2. Борьба с вегетирующими многолетними сорняками |

|

3. Уборка с поля соломы после эпифитотий септориоза и при массовом размножении мышевидных грызунов |

|

4. Внесение РК или NРК под основную обработку почвы |

|

5. Основная обработка почвы или прямой посев |

|

6. Доведение семян до посевных кондиций согласно ГОСТа |

|

Зима |

7. Анализ почв на заселенность фитопатогенами, фитогельминтами. Составление ФПК |

8. Планирование долговременной и текущей корректировки системы мероприятий по оздоровлению почв: запашки органического удобрения (соломы, повышенного среза стерни, зеленого удобрения), замены нитратных форм азотных удобрений на аммонийные, искючения повторных посевов, ячменя, введения фитосанитарных предшественников |

|

9. Планирование фитосанитарной оптимизации севооборотов против наземно-воздушных вредных организмов – пространственной изоляции посевов пшеницы от источников инфекции, расширение посевов энтомофильных растений |

|

10. Подбор сортов устойчивых и выносливых к вредным организмам |

|

11. Накопление (сохранение) зимних осадков |

|

Зимне-весенний период |

12. Фитоэкспертиза семян и принятие решения о повышении их качества путем обогрева, калибровки, протравливания |

13. Установка агрегатов на норму и равномерность высева |

|

14. Ранне-весеннее боронование в 1–2 (3–4) следа |

|

В период посева |

15. Предпосевная обработка почвы для создания эффективного ложа для семян |

16. Выбор оптимального срока посева |

|

17. Посев семян на эффективное ложе |

|

18. Посев нектароносов в радиусе 0,5–1 км |

|

После посева |

19. Выявление первичных эпифитотических очагов и их локализация |

20. Боронование посевов легкими боронами до всходов |

|

21. Учет густоты, равномерности всходов и глубины посева |

|

Всходы |

22. Учет численности фитофагов и принятие решения о целесообразности и технологии применения инсектицидов |

Начало кущения |

23. Учет засоренности посевов и принятие решения о целесообразности и технологии применения средств защиты растений |

Флаговый лист-колошение |

24. Учет листо-стеблевых инфекций, фитофагов, составление краткосрочного прогноза их развития, принятие решения о целесообразности и технологии применения оперативных мероприятий |

25. Учет пораженности корневой системы овсяной цистообразующей нематодой |

|

Перед уборкой |

26. Отбор снопов для определения элементов структуры урожая, длины эпикотиля, развития корневых гнилей и других показателей |

27. Очистка и дезинфекция зернохранилищ |

|

28. Обкос краевых полос посевов, отдельное складирование этого зерна |

|

Уборка |

29. Прямое комбайнирование или раздельная уборка. Сорняки собирают в бункер для последующей утилизации |

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ