Рыночная экономическая система становится одной из центральных платформ существующего развития современного общества. По своей методологической сути значение рынка не всегда однозначно – это обусловлено многими факторами положительного и отрицательного воздействия. Важно понимать, что динамично развивающейся социально ориентированной рыночной экономики без активной регулирующей административной функции – роли государства – не существует.

Джон Милль в своей работе «Принципы политической экономии» от 1848 г. отмечал бессилие рынка, когда рыночный механизм неэффективен: потребитель не в состоянии оценить качество услуг, в частности, в области образования.

Необходимость вмешательства государства в экономику в экономической науке закономерно раскрывается в рамках теории фиаско рынка (теория «провалов»). Общепринятая концепция акцентирует внимание на том, что рыночная система эффективно не справляется с действием своих внутренних модельных законов.

|

Фиаско рынка – это положение, в рамках которого рыночная система не в состоянии обеспечить оптимальное размещение, распределение и эффективное использование ресурсов. |

Фиаско рынка – это конъюнктурная ситуация функционирования рыночной системы. Согласно теории рыночного фиаско системная роль государства заключается в том, чтобы регулировать (выправлять) провалы рынка.

Выделяют следующие виды фиаско рынка. Рассмотрим их более детально.

|

Рынок не в состоянии полностью выразить в цене возникающие в результате производства (потребления) благ внешние эффекты (экстерналии). |

Данные побочные эффекты называют внешними, так как издержки или выгоды перемещаются к индивидам или группам, которые не являются покупателями или продавцами, т. е. не являются непосредственными участниками рыночной сделки.

Выделяют два вида внешних эффектов.

Отрицательный внешний эффект возникает в случае, если производственная или потребительская деятельность приводит к возникновению издержек у лиц, не имеющих непосредственного отношения к данной деятельности.

Примеры отрицательных внешних эффектов – загрязнение окружающей среды, курение в общественных местах, лесные пожары, возникающие после пикников, шум самолетов в аэропорту, громкая музыка в позднее время.

Положительный внешний эффект проявляется в том случае, когда производство или потребление какого-либо блага порождает у третьих лиц выгоды, которые не компенсируются ими.

Примеры положительных внешних эффектов – развитие системы образования и здравоохранения; деятельность военно-оборонных предприятий. Так, установление раннего диагноза заболевания означает выгоду не только непосредственному потребителю услуги, но и обществу, которое тем самым экономит на последующем лечении запущенной болезни.

Чтобы нейтрализовать внешние эффекты, сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами, необходимо трансформировать внешние эффекты во внутренние.

Трансформация внешнего эффекта во внутренний есть процесс интернализация.

Конструктивным способом регулирования проблем внешних эффектов является введение корректирующих налогов и субсидий.

|

Корректирующий налог – это налог на выпуск экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами (его применение приводит к сокращению объема производства блага). |

|

Корректирующая субсидия – это платежи производителям или потребителям экономических благ, характеризующихся положительными внешними эффектами (их использование способствует росту объема производства блага). |

Предоставление субсидий производителям сокращает издержки производства, побуждая тем самым производителей к наращиванию объема выпуска социально значимой продукции. Предоставление субсидий потребителям расширяет их способность приобретать данные блага.

Рассмотрим влияние на рыночное равновесие товарных налогов (например, акцизный налог или НДС). Обратим внимание на следующий факт. В результате введения товарного налога сокращается как объем производства, так и объем потребления. Кроме того, покупатели платят более высокую цену, а продавцы получают более низкую по сравнению с первоначальной равновесной цену. Распределение налогового бремени между покупателями и продавцами зависит от эластичности спроса и предложения.

|

Потоварный налог – это налог, представляющий собой фиксированную сумму, взимаемую с единицы продукции. |

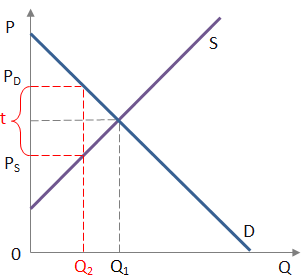

Рассмотрим некий рынок (возьмем для примера совершенно конкурентный). Раньше, до вмешательства государства, на данном рынке продавалось некоторое количество продукции Q* по цене P*. Сумму, которую потребители уплачивали за единицу продукции, полностью получали производители. Цена покупки PD была равна цене продажи PS (рис. 44).

Рис. 44. Рыночное равновесие на рынке потоварных налогов

Представим, что государство ввело на данном рынке потоварный налог по ставке t. Теперь фирма должна, получив от покупателя сумму PD за единицу продукции, отдать государству часть этой суммы, равную ставке налога t. В новых условиях фирма получает сумму PD–t за единицу товара. Фактически для фирмы уменьшилась цена, по которой она продает свой продукт – PS = PD–t.

При введении налога количество покупаемого и продаваемого товара уменьшается (рис. 45).

Рис. 45. Рыночное равновесие с учетом налога

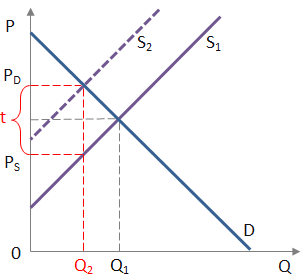

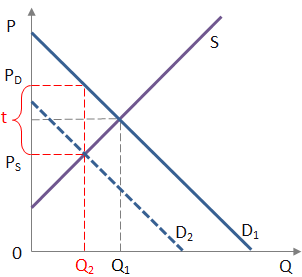

Действие, которое оказывает налог на ситуацию на рынке, эквивалентно снижению спроса или увеличению издержек. Налог, наложенный на покупателя, окажет такое же влияние на рынок, что и налог, наложенный на производителя (рис. 46).

Рис. 46. Влияние введенного налога на спрос и предложение

Корректирующие налоги и субсидии не могут полностью решить проблемы внешних эффектов. Во-первых, на практике довольно трудно точно исчислить величину издержек и выгод. Во-вторых, корректирующие налоги, которые платят производители благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, не всегда поступают потребителям данных благ.

|

Рынок не обеспечивает производство общественных благ в достаточном объеме. |

Выделяемые общественные (товары общего пользования) и индивидуальные блага имеют ряд важных отличий. Так, первые блага неделимы, они не могут быть проданы индивидуальным покупателям. Более того, на них не распространяется действие принципа исключения: не существует эффективных способов отстранения индивидов от пользования общественными благами.

Рынок удовлетворяет лишь те потребности людей, которые выражаются через платежеспособный спрос. Потребность в общественных благах через спрос часто выразить невозможно. Существует немало неделимых товаров, к которым принцип исключения вполне может быть применен: транспортные магистрали, полицейская и пожарная службы, учреждения социально-культурного назначения (поликлиника, музей, театр, библиотека и т. п.) и др.

Данный большой сегмент благ называют квазиобщественными благами. Но и они в современном обществе финансируются правительством в связи с их высокой социальной значимостью. Так, качественное развитие системы образования и здравоохранения, обеспечивающие высокий уровень жизни населения, жизненно необходимо не только самим гражданам, но и стране.

В этой связи государству очень важно воздерживаться как от всеобщей национализации социальных сфер, так и от их развития только на рыночной основе. В данном случае уместен механизм реализации государственно-частного партнерства.

|

Развитие рыночных отношений в рамках конкуренции на определенном этапе приводит к снижению ее функциональной роли – среда для формирования монополии. |

Крупные корпорации и профсоюзы монополизируют рынки товаров и труда, делают цены и заработную плату негибкими и малоподвижными, особенно в сторону снижения. В связи с этим задачами государства становятся защита конкуренции и антимонопольное регулирование экономики.

|

Рыночная экономика не обладает иммунитетом против болезней инфляции (в условиях существования бумажноденежного обращения) – возникает необходимость проведения антиинфляционной политики. |

|

Рынок не гарантирует каждому права на труд (рыночная система не обладает способностью обеспечивать полную занятость) – необходимость государственного регулирования занятости. |

|

Рынок абсолютно не гарантирует каждому доход, не обеспечивает социальную защиту, не удовлетворяет нужды низкооплачиваемых слоев населения и отдельных социально-демографических групп. |

С позиций рынка справедливым признается любой доход, полученный в условиях свободной конкуренции. В результате рыночное распределение доходов может привести к чрезмерной дифференциации доходов. Возникает необходимость проведения политики перераспределения доходов и богатства через систему прогрессивного налогообложения, установление прожиточного минимума и законодательное определение минимальной заработной платы, ценовое регулирование, механизм трансфертных платежей и т. п.

|

Рыночный механизм, направленный на стимулирование научно-технического прогресса (развитие инновационной экономики), не в силах самостоятельно обеспечить стратегические прорывы в области фундаментальной науки и технологии, провести качественную структурную перестройку экономики. |

Это объясняется тем, что подобная деятельность связана с длительным сроком окупаемости, высокой степенью риска и неопределенности в отношении будущей нормы прибыли, а также требует реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. В связи с этим задачей государства становится стимулирование научно-технического прогресса и проведение структурной политики (политики изменения структуры ВНП) и других компонентов политики экономического роста.

|

Рынок часто усугубляет проблемы регионального уровня, периодически возникающие на разных территориях под влиянием комплекса исторических, национальных, демографических и иных нерыночных факторов (отличительная особенность России) – необходимость проведения государственной региональной политики. |

|

Рынок не гарантирует полную защиту национальных интересов в международных экономических отношениях (на мировом рынке). |

Важным условием эффективного развития экономики является регулирование на межгосударственном уровне. Проводя внешнеэкономическую политику, правительство осуществляет контроль над международным оборотом товаров, капиталов и рабочей силы, оказывает воздействие на валютные курсы, организует таможенную систему и т. п.

В целом следует отметить, что по своей сути государство не ограничивается устранением недостатков рынка. Государственное регулирование осуществляется посредством правовых, административных и экономических рычагов.

Целью правового регулирования является обеспечение цивилизованных рыночных отношений, соблюдение интересов их участников. Правовое регулирование осуществляется путем разработки и введения в действие законодательных и нормативных актов. Первичные правовые основы для всей экономической системы закреплены в Конституции РФ.

Административное регулирование базируется непосредственно на силе государственной власти и включает меры запрета, разрешения, принуждения. К административным методам относятся: контроль за соблюдением стандартов на производимую продукцию; установление квот, таможенных пошлин на импорт или экспорт продукции в целях защиты отечественных товаропроизводителей; определение приоритетных направлений дотаций и инвестиций; развитие функций местного самоуправления и др.

Экономическое регулирование воздействует на рыночные интересы отечественных товаропроизводителей и материальное стимулирование развития определенных видов деятельности. Данное административное направление включает в себя:

– меры прямого воздействия на экономику (целевое финансирование);

– косвенные регуляторы (бюджетно-налоговая, денежно-кредитная, амортизационная, валютная, таможенная политика).

Микроэкономика: учебное пособие - 2020

Микроэкономика: учебное пособие - 2020

МИКРОЭКОНОМИКА

МИКРОЭКОНОМИКА

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ