3.3.1. Уровни взаимодействия вредных организмов с растениями

Взаимодействие вредных организмов с растениями базируется на концепции уровней организации биологических систем.

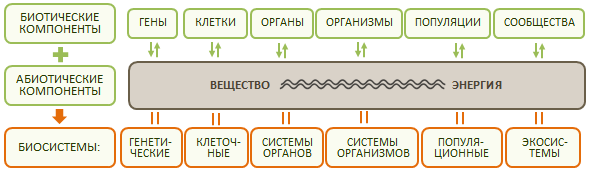

Гены, клетки, органы, организмы взаимодействуют с внешней по отношении к ним средой, обеспечивающих их веществом и энергией, образуя соответствующие системы – генетические, клеточные, системы органов, организмов, популяций, экосистем (рис. 9).

Рис. 9. Спектр уровней организации жизни [24]

Изучение функционирования различных уровней организации биологических систем способствует обособлению в биологии новых научных дисциплин – молекулярная генетика, цитология, гистология, физиология и др. Приложение фундаментальных знаний, полученных при изучении различных уровней организации биологических систем к таксонам (царствам, классам, видам), служит основой для выделения таких наук как ботаника, зоология, энтомология, микробиология, фитопатология, микология, бактериология, вирусология, гербология, нематодология.

Все эти науки, изучая таксоны вредных организмов, вносят свой вклад в развитие эпифитотиологии – фундаментальной науки экологического профиля, базирующейся на системно-экологическом мировоззрении. Эпифитотиология изучает функционирование биологических систем вредных организмов в природе, начиная с надорганизменного уровня.

Структура уровней биологических систем позволяет научно-обоснованно рассматривать взаимодействие вредных организмов с растениями, начиная с генетических систем и заканчивая их сообществами в экосистемах (поле, севооборот, агроландшафт). При этом взаимодействие на первых четырех низших уровнях (генетическом, клеточном, органов, организма) изучает фитопатология – наука о болезнях растений.

Под болезнью понимают нарушения (биохимические, физиологические, структурные) в патосистеме «фитопатоген – растение», которые проявляются в форме явных признаков (симптомов) и в скрытой (латентной) форме. В результате взаимодействия фитопатогена и растения во времени возникает инфекционный (патологический) процесс. Способность возбудителя вызывать инфекционный процесс называют патогенностью. |

Повреждения, наносимые фитофагами (насекомые, нематоды, грызуны), а также угнетение ростовых процессов, причиняемое сорными растениями, к болезням не относили, несмотря на бесспорное наличие патологического процесса.

|

Системно-экологический подход вызывает необходимость рассмотрения болезни как явления, возникающего в патосистеме «вредные организмы (фитопатогены, вредители, сорняки) – растение», обусловливая нарушение процессов (биохимических, физиологических, структурных), которые приводят к снижению продуктивности растений. Понятие болезнь по-прежнему ограничивается организменным уровне взаимодействия растений и вредных организмов. |

Следующие уровни взаимодействия, начиная с организменного (популяционный, сообществ), вредных организмов и растений рассматривает наука экологического профиля – эпифитотиология. В результате такого взаимодействия возникает эпифитотический процесс на уровне популяций растений и агроэкосистем (поле, севооборот, агроландшафт).

Эпифитотический процесс (ЭП) является предметом эпифитотиологии, а объектами ее – вредные организмы (фитопатогены, фитофаги, сорняки). Под эпифитотическим процессом следует понимать цепь непрерывных, следующих друг за другом заболеваний в популяции растений, вызванных одной популяцией или сообществом вредных организмов, развивающихся во времени (на протяжении одного вегетационного периода или на протяжении многих лет) и в пространстве (поле, севооборот, агроландшафт). |

Понятие «эпифитотический процесс» следует отличать от понятия «инфекционный или патологический процесс», который обозначает, как отмечали ранее, взаимодействие организма возбудителя и одного организма растения, в результате которого развивается комплекс эволюционно сложившихся патологических реакций. В отличие от инфекционного, при эпифитотическом процессе взаимодействуют популяции и сообщества вредных организмов и популяции растений в агроэкосистемах. На это положение указывал ведущий эпифитотиолог с мировым именем Дж. Цадокс (J.C. Zadocs), а также специалист по почвенным фитопатогенам С.Д. Гаррет (S.D. Garret). Они отмечали, что в недрах фитопатологии постепенно сформировалось два направления изучения болезней растений и две группы специалистов, имевших мало общего из-за различий в квалификации, мировоззрениях, методах и результатах исследований. По мнению С.Д. Гаррета, фитопатологи, изучавшие болезни корней, создали «несколько обособленную, изолированную ветвь фитопатологии» по сравнению со специалистами по болезням надземных органов растений (ржавчинные заболевания, фитофтороз). Первая группа работала на популяционном уровне, вторая – преимущественно на клеточном при общем интересе – организм растений, который был отправным пунктом для первых специалистов и конечным – для вторых. Фитопатологов первой группы Дж. Цадокс отнес к эпифитотиологам.

В практическом плане изучение взаимодействия растений и вредных организмов на молекулярном и организменном уровнях приводит к созданию теоретических и методологических предпосылок для выведения сортов устойчивых к вредным организмам, а также определения комплексной вредоносности фитопатогенов, фитофагов и сорняков.

Изучение взаимодействия растений и вредных организмов на популяционном и экосистемном уровнях позволяет разрабатывать теоретические и методологические основы систем ИЗР. При этом необходимо соблюдать чрезвычайно важный экологический принцип функциональной интеграции. Существо этого принципа состоит в том, что каждый уровень функционирования биологических систем базируется на предыдущем (нижележащем), заимствуя частично его и получая дополнительные свойства. Вследствие этого для определения функционирования более высокого уровня организации биологических систем следует учитывать процессы, происходящие на нижележащем уровне. Таким образом, интегрируется информация по мере усложнения уровней биологических систем. При этом теоретические и методологические положения, используемые для выявления процессов нижележащего уровня систем, не должны противоречить таковым на вышележащем уровне, а управление системами происходит от высших к низшим уровням организации биологических систем.

При разработке систем ИЗР на уровне агроэкосистем (поле, севооборот, агроландшафт, биосфера) согласно экологическому принципу функциональной интеграции необходимо сначала разработать системы ИЗР против отдельных популяций (колорадский жук, луговой мотылек, возбудители бурой ржавчины, овсюг и др.), а затем системы ИЗР по группам экологических эквивалентов и сообществ агроэкосистем. Однако системы ИЗР первого уровня сложности по отдельным популяциям вредных организмов (низший уровень организации биологических систем), не должны ухудшать фитосанитарное состояние агроэкосистем по сообществу вредных организмов в целом. Учитывая, что конечной задачей защиты растений от вредных организмов является сохранение урожая и качества сельскохозяйственной продукции, правомерность такого подхода очевидна, и единственно возможна.

|

При разработке систем ИЗР на уровне агроэкосистем важно учитывать приуроченность вредных организмов к разным периодам формирования элементов структуры урожая. |

На примере четырех сельскохозяйственных культур (яровой пшеницы, картофеля, сахарной свеклы, капусты) видно, что уже в период прорастания семян и фазу всходов эти культуры повреждает сообщество вредных организмов из фитопатогенов, фитофагов, сорных растений (табл. 22).

Все однолетние культуры, в том числе яровая пшеница, картофель, сахарная свекла, капуста, обладают признаками r-стратегов, для которых эволюционно характерна уязвимость и высокая смертность потомков на начальных этапах их роста и развития. В практике сельского хозяйства это проявляется в низкой полевой всхожести семян и изреживании всходов.

Таблица 22

Сообщества вредных организмов в период прорастания семян – фаза всходов

Культура |

Фаза, период |

Вредные организмы |

Яровая пшеница |

Прорастание семян – подземное развитие проростков |

Возбудители гельминтоспоризно-фузариозных заболеваний, септориоза, пыльной и твердой головни, плесеней, проволочники, личинки хрущей, овсяная цистообразующая нематода, проростки семян сорняков |

Всходы (2–3 листа) |

Все вредные организмы предыдущей фазы + внутри-стеблевые вредители (яровая, шведская, гессенская мухи, стеблевая блошка, хлебная полосатая блошка), малолетние (просо сорнополевое, щетинник, марь белая и др.) и многолетние (пырей ползучий, осот желтый, бодяк розовый и др.) сорняки |

|

Картофель |

Прорастание – всходы |

Возбудители сухой и мокрой гнилей, черной ножки, кольцевой гнили, ризоктониоза, проволочники, личинки хрущей, малолетние и многолетние сорняки, нематоды (цистообразующая, стеблевая), проростки семян сорняков |

Сахарная свекла |

Прорастание – всходы |

Возбудители корнееда, плесневения, свекловичные блошки, обыкновенный, серый и восточный долгоносики, проволочники, личинки хрущей, нематода, малолетние и многолетние сорняки |

Капуста |

Выращивание рассады |

Возбудители черной ножки, ложной мучнистой росы, сосудистого бактериоза, килы |

Высадка в грунт – приживание рассады |

Вредные организмы предыдущей фазы + крестоцветные блошки и клопы, весенняя муха, малолетние и многолетние сорняки |

Характерные для районов рискованного земледелия (Сибирь и другие) стресс-факторы – пониженные температуры почвы и воздуха весной, особенно возврат холодов в начале июня, низкая биологическая активность почвы, недостаток подвижных форм питательных веществ, дефицит влаги в почве – усугубляют трудности первого критического периода в росте и развитии основных сельскохозяйственных культур: зерновых, зернобобовых, овощных, картофеля, сахарной свеклы и др. Только поздние яровые культуры типа проса, гречихи, кукурузы уходят от действия большинства перечисленных стресс-факторов.

На фоне отрицательного влияния одного или нескольких стресс-факторов в весенний период защитные реакции растений к биотическим стрессам, вызываемых вредными организмами, проявляются слабо. Это обусловливает высокую агрессивность и вредоносность возбудителей болезней и фитофагов, особенно передающихся из года в год через семенной (посадочный) материал, а также выживающих в почве.

Первыми начинают свою вредоносную деятельность возбудители болезней, которые передаются через семена (посадочный материал), отравляя прорастающие семена и проростки токсинами и вызывая снижение полевой всхожести семян, а также нарушая физиологическое состояние проростков и всходов. Особенно опасны некротрофы. Биотрофы типа возбудителей головных заболеваний, заражая проростки, на начальных фазах не оказывают отрицательного влияния на физиологическое состояние растений, проявляя реакцию совместимости с клетками растений-хозяев. Еще в период подземного развития проростков к возбудителям семенных инфекций у яровой пшеницы добавляются почвенные вредные организмы: возбудители корневых гнилей заселяющие почву, токсиногенные почвенные сапротрофы (виды рода Penicillium), проволочники (личинки щелкунов), личинки хрущей (майского, июньского), нематоды. Агрессивность возбудителей корневых гнилей и фитофагов возрастает в засушливые годы, а токсиногенных сапротрофных грибов – в холодные дождливые весны.

Отмеченный комплекс вредных организмов действует во взаимосвязи, усиливая патологический эффект. Так, личинки щелкунов и пластинчатоусых, повреждая корни яровой пшеницы, облегчают заражение возбудителями корневых гнилей и токсиногенными сапротрофами, создавая «ворота для инфекции», а возбудители корневых гнилей, угнетая ростовые процессы всходов зерновых культур, создают условия для массовой кладки яиц внутристеблевыми вредителями в фазу 2–3 листьев, ослабляя также конкурентную способность к сорным растениям.

На фоне первоначального сообщества вредных организмов в период прорастания и подземного развития проростков пшеницы, в фазу всходов добавляются хлебные полосатые блошки, повреждая листья, точку роста и вызывая гибель всходов.

Внутристеблевые вредители в этот период приступают к массовой яйцекладке, не нанося пока вреда всходам. В условиях снижения интенсивности обработок почвы возросла вредоносность яровой мухи, шведских мух, особенно на незащищенных посевах раннего срока посева. Отрицательное действие сорняков на самых ранних фазах прорастания семян и развития всходов практически не проявляется. При качественной предпосевной подготовке почвы сорняки только начинают прорастать, и задача агротехнических приемов состоит в создании условий для опережающего роста и развития культурных растений.

В экспериментах кафедры земледелия НГАУ (А.А. Конев, П.С. Широких) опережающее развитие всходов пшеницы на три дня по сравнению с овсюгом при одной и той же засоренности выше порога вредоносности снижает урожайность на 0,9–5,5 ц/га. В случае же опережающего роста и развития овсюга тоже на три дня урожайность яровой пшеницы снижалась уже на 4,6–13,4 ц/га, или в 3–5 раз больше. Поэтому в конце рассматриваемого периода при численности сорняков выше ЭПВ применяют гербицидные обработки посевов пшеницы и других сельскохозяйственных культур с тем, чтобы предупредить вредоносность сорняков в последующие фазы развития культурных растений.

Период перехода от гетеротрофного к автотрофному питанию растений особенно опасен для сахарной свеклы, у которой проходит линька корня, и для капусты, рассада которой находится в состоянии приживания (адаптации) в новых для нее условиях открытого грунта.

|

Для всех сельскохозяйственных культур в первый критический период решается судьба оптимальной густоты насаждения (стеблестоя) посевов сельскохозяйственных культур – первого основополагающего элемента структуры урожая. |

В последующие периоды вегетации сообщество вредных организмов, как правило, увеличивается по численности и видовому составу, а вредоносность его усугубляется. На фоне отрицательного действия вредных организмов предыдущего периода возрастает суммарная вредоносность сорняков и листо-стеблевых вредных организмов (фитопатогенов, фитофагов) (табл. 23).

Таблица 23

Сообщества вредных организмов в период автотрофного питания и синтеза биомассы растений

Культура |

Фаза, период |

Вредные организмы |

Яровая пшеница |

Кущение – цветение |

Возбудители: гельминтоспориозно-фузариозной гнили, головневых заболеваний, мучнистой росы, септориоза, бурой и стеблевой ржавчины Вредители: комплекс внутристеблевых, цикадки, пьявица, саранчевые, трипс Сорняки: малолетние и многолетние злаковые и двудольные |

Картофель |

Всходы – цветение |

Возбудители: ризоктониоза, черной ножки, кольцевой гнили, альтернариоза, фитофтороза, вирусных болезней Вредители: колорадский жук, красноголовая шпанка, луговой мотылек Сорняки: малолетние и многолетние злаковые и двудольные |

Сахарная свекла |

3–4 пары листьев – начало роста корнеплода |

Возбудители: церкоспороза, пероноспороза, мозаики Вредители: луговой мотылек, свекловичная тля, листогрызущие совки, свекловичные клопы Сорняки: малолетние многолетние злаковые и двудольные |

Капуста |

Всходы – завязывание кочана |

Возбудители: сосудистого, слизистого бактериозов, килы Вредители: весенняя и летняя капустные мухи, капустная белянка, капустная моль, капустная совка, капустная тля Сорняки: малолетние и многолетние злаковые и двудольные |

При превышении их численности выше ПВ и ЭПВ создается критический период в формировании второго элемента структуры урожая – числа зерен в колосе, количества клубней в кусте картофеля, а также необходимой биомассы для налива зерна, формирования массы кочана, корне- и клубнеплодов.

В заключительный период формирования элементов структуры урожая особенно вредоносны фитопатогены и фитофаги, поражающие запасающие органы растений – зерновки, клубни, корнеплоды, кочаны (табл. 24).

Таблица 24

Сообщества вредных организмов, поражающие запасные органы растений

Культура |

Фаза, период |

Вредные организмы |

Яровая пшеница |

Формирование зерна – уборка |

Возбудители: гельминтоспориозно-фузариозных гнилей, энзимомикозного истощения зерна, головневых заболеваний, септориоза, рожки спорыньи Вредители: трипс, серая зерновая совка Сорняки: вегетирующие многолетние злаковые и двудольные, семена малолетних сорняков |

Картофель |

Завязывание клубней – уборка |

Возбудители: фитофтороза, сухих и мокрых гнилей, черной ножки, парши обыкновенной, ризоктониоза, фомоза Вредители: картофельная цистообразующая нематода, проволочники, подгрызающие совки Сорняки: вегетирующие многолетние злаковые и двудольные |

Сахарная свекла |

Рост корнеплода – уборка |

Возбудители: сухих и мокрых гнилей, церкоспороза Вредители: свекловичная цистообразующая нематода, подгрызающие совки Сорняки: вегетирующие многолетние злаковые и двудольные |

Капуста |

Завязывание кочана – уборка |

Возбудители: сосудистого и слизистого бактериоза, килы, черного бактериоза, белой гнили Вредители: капустная белянка, капустная совка, капустная тля, капустная моль Сорняки: вегетирующие малолетние и многолетние |

Снижая массу и качество сельскохозяйственной продукции, часть вредных организмов (преимущественно возбудителей болезней) попадают вместе с запасающими органами растений в хранилища.

При этом между запасающими органами и вредными организмами складываются отношения двух типов:

В первом случае запасающие органы служат источниками возбудителей инфекций, а во втором факторами передачи возбудителей или других вредных организмов от одного поколения растений-хозяев к другому, создавая критические периоды в следующем году. |

Фитофаги редко зимуют в запасающих органах, а семена сорняков в массе засоряют только зерно. Очистке зерна от сорняков уделяется большое внимание, и число их контролируется параметрами ГОСТа. Так, например, согласно ГОСТу число семян сорных растений на 1 кг семян первого класса зерновых культур не должно превышать 5, второго класса – 20, третьего класса – 70 штук.

Таким образом, в онтогенезе сельскохозяйственных культур выделяют три критических периода в поражении (повреждении) их вредными организмами, которые оказывают существенное влияние на формирование основных элементов структуры урожая. В первый критический период (прорастание семян – переход на автотрофное питание) критическую ситуацию создают преимущественно возбудители болезней, во второй (синтез биомассы) – сорняки, возбудители болезней и фитофаги, и в третий (формирование запасающих органов) – возбудители болезней и фитофаги.

Наиболее вредоносны почвенные вредные организмы, отличающиеся продолжительным периодом отрицательного воздействия, начиная с первых этапов органогенеза. При этом защита от семенных вредных организмов имеет решающее значение для формирования оптимальной густоты посева (насаждения); защита от листо-стеблевых – для формирования числа и массы зерен, клубней, корнеплодов, а защита от почвенных – для формирования всех элементов структуры урожая.

Приведенные примеры по четырем сельскохозяйственным культурам свидетельствуют о том, что для обеспечения формирования элементов структуры урожая, а, следовательно, получения стабильно высокой урожайности и качества сельскохозяйственной продукции необходима оценка комплексной вредоносности сообществ вредных организмов (фитопатогенов, фитофагов, сорняков) по периодам формирования элементов структуры урожая в агроэкосистемах.

Под биологическим порогом вредоносности (ПВ) понимают такую численность вредных организмов в сообществе или развитие болезни, при которых существенно (с вероятностью 95 %) нарушается формирование количественных параметров основных элементов структуры и в целом урожайности, или качества сельскохозяйственной продукции. |

Экономический порог вредоносности (ЭПВ) обозначает такую численность вредных организмов и проявление ЭП, при которых затраты на применение систем ИЗР экономически и экологически оправданы сохранением урожая и улучшением качества получаемой сельскохозяйственной продукции. |

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ