1.3. Современный период становления систем защиты растений

Вредные организмы причиняют значительный ущерб сельскому хозяйству России на современном этапе его развития (табл. 3, 4).

Таблица 3

Потенциальные потери урожая сельскохозяйственных культур от вредителей, 1996–2000 гг. [13]

Культура |

Площадь, тыс. га |

Валовой сбор, тыс. т |

Потери урожая |

|||

% |

тыс. т |

тыс. т зерновых ед. |

млн. руб. |

|||

Зерновые |

49982 |

65180 |

13,1 |

8538,6 |

8539 |

21346 |

Кормовые |

31831 |

63662 |

13,5 |

8594,4 |

4039 |

8594 |

Картофель |

3306 |

33915 |

10,8 |

3662,9 |

6520 |

13589 |

Сахарная свекла |

921 |

14012 |

11,2 |

1569,3 |

753 |

799 |

Овощи |

774 |

11401 |

13,7 |

1561,9 |

4061 |

10565 |

Подсолнечник |

4559 |

3380 |

13 |

439,3 |

1024 |

1266 |

Плодовые |

994 |

2179 |

20 |

435,8 |

2179 |

3225 |

Соя |

444 |

292 |

13 |

37,9 |

152 |

152 |

Рапс |

276 |

116 |

13 |

15,1 |

45 |

90 |

Лен |

116 |

33 |

8,25 |

2,7 |

66 |

38 |

Таблица 4

Потенциальные потери урожая сельскохозяйственных культур от вредителей, 1996–2000 гг.

Район РФ |

Производство зерна (% к общему по России)* |

Частота вспышек массового развития (число лет из 10) |

Среднегодовые потери урожая зерна |

Основной фитопатогенный комплекс** |

|

млн т* |

%* |

||||

Северо-Кавказский |

17,0–23,5 |

6 |

4,5–7,7 |

20–30 |

Септориоз, пиренефороз, бурая и желтая ржавчина, фузариоз колоса, сетчатая и темно-бурая пятнистости |

Центрально-Черноземный |

8,9–12,8 |

4 |

1,7–3,2 |

15–25 |

Мучнистая роса, септориоз, бурая ржавчина, сетчатая пятнистость, корневые гнили |

Центральный |

8–10,6 |

5 |

2,7–3,5 |

25–30 |

Септориоз, бурая ржавчина, мучнистая роса, снежная плесень, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз, корневые гнили |

Поволжский |

14–24,8 |

3 |

3,0–4,3 |

15–20 |

Бурая и стеблевая ржавчина, мучнистая роса, снежная плесень, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз, корневые гнили |

Волго-Вятский |

5–6,9 |

4 |

0,8–1,6 |

15–25 |

Бурая и стеблевая ржавчина, септориоз, мучнистая роса, снежная плесень, сетчатая и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз |

Уральский |

13,3–18,6 |

2 |

1,7–3,5 |

10–20 |

Бурая ржавчина, корневые гнили, мучнистая роса, септориоз, сетчатая темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз |

Россия (всего) |

100 |

2–6 |

14,4–23,8 |

16,6–25,0 |

Весь комплекс |

* Пределы варьирования по годам ** В порядке убывания хозяйственной значимости |

|||||

|

Особую опасность для здоровья человека и животных на современном этапе представляют микотоксины, продуцируемые фитопатогенными грибами (табл. 5) |

Таблица 5

Основные фитопатогенные объекты, опасные для человека и животных

Изучены |

Требуют изучения |

Fusarium graminearum |

Seploria nodorum |

F. culmorum |

Ustilago spp. |

F. sporotrichiella |

Nigrospora gossypii |

F. poae |

Puccinia spp. |

F. nivale |

Erysiphe graminis |

F. roseum |

Mucor spp. |

Aspergillus flavus |

Alternaria spp. |

A. fumigatus |

Rhizopus spp. |

A. niger |

Phytophthora infestans |

Claviceps purpurea |

Rhizoctonia solani |

Stachybotrys chartarum |

Грибные препараты |

Dendrodochium toxicum |

|

Penicillium spp. |

Проблема качества сельскохозяйственной продукции во многом связана с высокой засоренностью посевов.

Многие сорняки обладают ядовитыми свойствами, неприятным вкусом или запахом. Попадая в зерно, муку, корма и другие продукты, они портят их. |

Наличие в муке даже незначительного количества размолотых семян куколя обыкновенного, плевела опьяняющего, белены черной, горчака ползучего делает ее непригодной для человека и животных. Пыльца амброзии полыннолистной и полыни горькой вызывает аллергические заболевания. На пастбище или в сене примеси растений горчака ползучего, лютика едкого, хвоща полевого и некоторых других могут вызвать отравление животных. При скармливании скоту донника лекарственного, лука круглого, полыни горькой молоко и масло приобретают неприятный вкус.

Сорняки создают большие трудности при проведении ряда сельскохозяйственных работ. Значительная засоренность земельных участков, особенно корневищными и корнеотпрысковыми сорняками, требует дополнительных обработок почвы, повышает до 30 % тяговое сопротивление почвообрабатывающих орудий и вызывает преждевременный износ их рабочих органов.

Общие потери урожая сельскохозяйственных культур от сорняков в нашей стране оцениваются суммой около 3 млрд р. в год, превышая недобор урожая от болезней и вредителей, хотя основную массу применяемых пестицидов составляют гербициды.

Современный системно-экологический период в развитии защиты растений базируется на знаниях предыдущих периодов, используя максимально достижения общей и эволюционной экологии.

Можно отметить следующие признаки современного периода развития экологии значимые для развития защиты растений:

осознание глобальной роли воздействия антропогенной трансформации экосистем на биосферу в целом;

осознание глобальной роли воздействия антропогенной трансформации экосистем на биосферу в целом;

признание основным критерием естественного отбора тактики размножения, а не конкуренции (внутривидовой, межвидовой);

признание основным критерием естественного отбора тактики размножения, а не конкуренции (внутривидовой, межвидовой);

акцент в эволюции экосистем на их биологическое разнообразие;

акцент в эволюции экосистем на их биологическое разнообразие;

рассмотрение экологии как науки о жизненных явлениях в природе и признание применительно к агроэкосистемам недостаточной для системного подхода методологии аут- и синэкологических периодов.

рассмотрение экологии как науки о жизненных явлениях в природе и признание применительно к агроэкосистемам недостаточной для системного подхода методологии аут- и синэкологических периодов.

Отмеченные признаки современного периода развития экологии особенно четко проявились в быстро развивающейся в последние годы прикладной экологической науке в области защиты растений эпифитотиологии, 25-летие которой отмечалось за рубежом в 1988 г.

Эпифитотиология как наука зародилась в глубокой древности и медленно развивалась в мировой науке как ботанический раздел общей эпидемиологии, а в отечественной науке как раздел фитопатологии. Причины медленного развития эпифитотиологии Я. Ван дер Планк видел в том, что «слишком долго в некоторых учреждениях фундаментальные исследования понимались как исследования не связанные с нуждами фермеров и не имеющие вероятностного приложения в сельском хозяйстве». По мнению Я. Ван дер Планка, прогресс в тактику борьбы с вредными организмами вносят средства защиты растений и сорта, но стратегию борьбы «определяет только эпифитотиология».

Понятия «стратегия» и «тактика» защитных мероприятий являются новыми в защите растений, а поэтому употребляются довольно произвольно, хотя они имеют основополагающую значимость. Под стратегией систем ИЗР следует понимать их научно-обоснованную цель, определяемую путем анализа эволюционно-экологических признаков типов стратегий жизненных циклов вредных организмов.

В связи с таким пониманием стратегии систем ИЗР следует знать и уметь анализировать:

|

Я. Ван дер Планк, основываясь на эпифитотиологических закономерностях жизненного цикла вредных организмов, сформулировал три стратегии защитных мероприятий:

снижение исходной численности популяций ниже ПВ или ЭПВ;

снижение исходной численности популяций ниже ПВ или ЭПВ;

торможение скорости эпифитотиологического процесса или скорости размножения вредных организмов;

торможение скорости эпифитотиологического процесса или скорости размножения вредных организмов;

сочетание первой и второй стратегии.

сочетание первой и второй стратегии.

Современные достижения эпифитотиологии позволили конкретизировать эти стратегии по вредным организмам – группам экологических эквивалентов, жизненный цикл которых адаптирован в процессе эволюции к разным экологическим средам: почве, наземно-воздушной среде, органам генеративного и вегетативного размножения растений, к организмам-переносчикам (насекомым, нематодам, грибам) [35].

Под тактикой систем ИЗР следует понимать методы (способы) защиты растений, которые в соответствии со стратегической задачей обеспечивают эффективную биологическую, хозяйственную, экономическую и экологическую эффективность систем ИЗР.

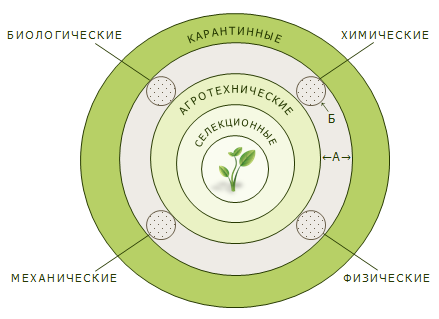

При разработке тактики ИЗР следует использовать структурную модель ее методов (рис. 1).

Рис. 1. Структурная модель методов интегрированной защиты растений от вредных организмов

(А и Б – соответственно фундаментальные и оперативные методы)

Структурная модель методов интегрированной защиты растений состоит из фундаментальных (устойчивые сорта, включая генно-инженерно-модифицированные, агротехнический метод, карантинные мероприятия) и оперативно-профилактических (биологический, химический, физический, механический) методов, которые следует рассматривать как подсистемы (части) ИЗР. Классификация методов, их роль в системе ИЗР были впервые предложены профессором Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Б.В. Добровольским на VIII Международном конгрессе по защите растений.

Под системой (гр. systëma – целое, состоящее из частей) понимают «упорядоченно взаимодействующие и взаимозависимые компоненты (подсистемы), образующие единое целое». |

Характерные признаки системы, значимые в ИЗР:

наличие частей, или подсистем. Составными частями модели ИЗР являются методы защиты растений (фундаментальные, оперативные);

наличие частей, или подсистем. Составными частями модели ИЗР являются методы защиты растений (фундаментальные, оперативные);

закономерная взаимосвязь частей, или подсистем. Согласно этому принципу эффективность отдельных методов оценивают по дополнительности их действия в системе ИЗР, взаимозаменяемости действия, средообразующей роли в агроэкосистемах: создания неблагоприятных условий для проявления жизненного цикла вредных организмов и благоприятных – для формирования урожая и качества сельскохозяйственной продукции;

закономерная взаимосвязь частей, или подсистем. Согласно этому принципу эффективность отдельных методов оценивают по дополнительности их действия в системе ИЗР, взаимозаменяемости действия, средообразующей роли в агроэкосистемах: создания неблагоприятных условий для проявления жизненного цикла вредных организмов и благоприятных – для формирования урожая и качества сельскохозяйственной продукции;

последовательность (определенный порядок) использования частей или подсистем для достижения эффективного действия системы. В ИЗР в первую очередь целесообразно применять фундаментальные методы, затем оперативные. При этом в долгосрочной перспективе доля влияния фундаментальных методов должна возрастать, а оперативно-профилактических сокращаться;

последовательность (определенный порядок) использования частей или подсистем для достижения эффективного действия системы. В ИЗР в первую очередь целесообразно применять фундаментальные методы, затем оперативные. При этом в долгосрочной перспективе доля влияния фундаментальных методов должна возрастать, а оперативно-профилактических сокращаться;

единство задач частей (подсистем) и целого (системы), их непротиворечивость. Задачей систем ИЗР является получение научно-обоснованной эффективности как методов, так и системы в целом: биологической (снижение численности вредных организмов или развития болезней), хозяйственной (сохранение и повышение урожайности сельскохозяйственной продукции), экономической (превышение прибыли над затратами) и экологической (отсутствие ущерба для здоровья человека и нецелевых организмов). Благодаря единству задач способов и ИЗР в целом достигается гармоническое единство задач защиты растений с задачами систем растениеводства и земледелия.

единство задач частей (подсистем) и целого (системы), их непротиворечивость. Задачей систем ИЗР является получение научно-обоснованной эффективности как методов, так и системы в целом: биологической (снижение численности вредных организмов или развития болезней), хозяйственной (сохранение и повышение урожайности сельскохозяйственной продукции), экономической (превышение прибыли над затратами) и экологической (отсутствие ущерба для здоровья человека и нецелевых организмов). Благодаря единству задач способов и ИЗР в целом достигается гармоническое единство задач защиты растений с задачами систем растениеводства и земледелия.

Как фундаментальные, так и оперативно-профилактические методы обладают присущими им достоинствами и недостатками, которые следует учитывать при разработке системы ИЗР. Покажем это на примере четырех основных методов защиты растений.

1. Устойчивые сорта |

Достоинства: |

|

Недостатки: |

|

2. Агротехнический метод защиты растений |

Достоинства: |

|

Недостатки: |

|

3. Биологический метод защиты растений |

Достоинства: |

|

Недостатки: |

|

4. Химический метод защиты растений |

Достоинства: |

|

Недостатки: |

|

Достоинства методов учитывают при разработке систем ИЗР пяти уровней сложности, начиная от низшего (популяционного уровня) к высшему (агроландшафты и биосфера в целом).

|

Первый уровень сложности ИЗР разрабатывают против отдельных особенно вредоносных популяций вредных организмов, угрожающих существенной (более 15–20 %) потере урожайности сельскохозяйственных культур в регионах, странах, на континентах. К таким вредным организмам относятся: луговой мотылек, саранчовые, колорадский жук, ржавчинные заболевания, фитофтороз и др. |

|

Второй уровень сложности систем ИЗР разрабатывают против групп экологических эквивалентов (почвенных, или корне- клубневых; наземно-воздушных, или листо-стеблевых; семенных, трансмиссивных). Экологическими эквивалентами считают такие группы вредных организмов, жизненный цикл которых адаптирован в процессе эволюции к различным экологическим средам: почве, наземно-воздушной среде, органам размножения растений, организмам-переносчикам (насекомым, грибам, нематодам). Системы ИЗР второго уровня сложности позволяют создавать здоровые почвы, здоровую наземно-воздушную среду, здоровый посевной и посадочный материал. Это имеет радикальное значение для конструирования агроэкосистем с оптимальным фитосанитарным состоянием. |

|

Третий уровень сложности систем ИЗР разрабатывают против сообществ (фитопатогены, фитофаги, сорняки) вредных организмов сельскохозяйственных культур (пшеница, картофель, лен и др.) по периодам формирования основных элементов структуры урожая, например, по яровой пшенице густоты продуктивного стеблестоя (числа колосьев/м2), числа зерен в колосе, массы 1000 зерен). |

|

Четвертый уровень сложности систем ИЗР разрабатывают против сообществ вредных организмов севооборота (полевого, кормового, овощного) по схеме третьего уровня сложности по каждой культуре. |

|

Пятый уровень сложности систем ИЗР разрабатывают против сообществ вредных организмов на уровне агроландшафтов (долина, склоны и др.) применительно к зонам (степь, лесостепь, предгорья, подтайга, тайга) и биосферы в целом, используя результаты ИЗР четвертого уровня сложности. |

Последовательность применения систем ИЗР пяти уровней сложности на базе агротехнического метода защиты растений обеспечивает конструирование агроэкосистем с оптимальным фитосанитарным состоянием, знаменуя переход на новый системно-экологический уровень защиты растений.

На современном этапе во всем мире выделяют две концепции систем ИЗР – интегрированного управления (менеджмента) вредными организмами (IPM), которые акцентируют внимание на биоцидные средства защиты растений и интегрированного управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем (Integrated Phythosanitary Management). Последняя отдает предпочтение небиоцидным методам и средствам – возделыванию устойчивых и адаптивных сортов, агротехническим приемам, мероприятиям внешнего и внутреннего карантина. При реализации второй концепции обеспечивается переход к фитосанитарному конструированию агроэкосистем. Термин «фитосанитарная» происходит от нескольких слов: «фито» от греч. phyton – растение, «санитария» от лат. sanitas – здоровье, ars – система правил.

Концепция управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем отличается от ИЗР (табл. 6).

Таблица 6

Сравнительные показатели ИЗР и фитосанитарного управления агроэкосистемами (по К.В. Новожилову с изменениями)

Факторы |

Показатели |

|

интегрированная защита растений |

стратегии фитосанитарной оптимизации |

|

Ориентация |

Сохранение урожая текущего года |

Долгосрочная стабилизация фитосанитарного состояния при экономически допустимом уровне потерь урожая |

Основная цель |

Снижение численности вредных организмов и развития болезней ниже ЭПВ |

Долговременная фитосанитарная оптимизация агроэкосистем с задействованием механизмов их саморегуляции |

Реализация в системе |

Агроценоза поля |

Агроэкосистемы и агроландшафты |

Пути и факторы воздействия |

Антропогенный пресс при щадящем воздействии на полезные элементы |

Восстановление и активизация механизмов саморегуляции |

Мониторинг фитосанитарного состояния |

В масштабах отдельных полей |

В масштабе агроландшафта и состояния севооборота |

Иммунологические факторы |

Генетически однородные устойчивые сорта |

Видовая и генетическая гетерогенность устойчивых сортов |

Биотические факторы |

Сохранение и искусственное насыщение посевов энтомофагами и энтомопатогенами |

Усложнение трофических связей за счет флористического и ландшафтного разнообразия |

Агротехнические факторы |

Подбор предшественников и удобрений в крупномасштабном севообороте, обработка почв |

Дифференцированное размещение культур, многовидовые севообороты, зональная агротехника |

Химические факторы |

Использование селективных пестицидов по сигнализации и экономическим порогам |

Использование селективных пестицидов по экономическим и экологическим порогам вредоносности |

Экономика и организация |

Требует ежегодного проведения энерго- и ресурсо-затратных мероприятий |

Требует осуществления научных и организационных мероприятий, обеспечивает энерго- ресурсосбережение |

Управление микроэволюцией |

Усиление движущего отбора, появление новых генотипов вредных организмов |

Усиление стабилизирующего отбора |

Экологичность |

Ослабление регуляторных механизмов, загрязнение объектов внешней среды, отрицательное действие опылителей |

Оптимизация биоценотических процессов, исключение негативных последствий |

Итоговый результат |

Экономически и экологически обоснованное сохранение урожайности сельскохозяйственных культур |

Конструирование стабильных высокопродуктивных фитосанитарно благополучных агроэкосистем по производству рентабельной, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции |

Фитосанитарное управление агроэкосистемами ориентировано на использование совокупности мероприятий, направленных на долговременную регуляцию численности вредителей, сорняков и возбудителей болезней за счет активизации природных популяций полезных организмов, использования устойчивых, адаптивных, генно-инженерно-модифицированных сортов, рационального размещения культур по зонам, применения агротехнических мероприятий и экологичных средств защиты растений с учетом результатов фитосанитарного мониторинга, экономических (ЭПВ) и биологических (ПВ) порогов вредоносности. При этом большая роль принадлежит также предотвращению ввоза и распространения вредных организмов (внешнему и внутреннему карантину).

Основой карантина является досмотр и экспертиза подкарантинных материалов на таможенных участках согласно международным конвенциям и договорам.

Обе концепции предусматривают отказ от одного метода защиты растений, хотя и с различным акцентом на роль методов в системе ИЗР.

Страны с интенсивным земледелием и ограниченными земельными ресурсами (Япония, США, Западная Европа, Китай) ориентируются преимущественно на первую концепцию (IPM) с целью максимального использования потенциала растений и роста урожайности путем внесения дополнительной энергии в агроэкосистемы (минеральные удобрения, пестициды и др.).

Россия с ее значительными земельными ресурсами, входящая по площади земельных угодий в первую пятерку стран мира, может решить задачу обеспечения продовольственной безопасности страны преимущественно на основе реализации достижений науки и практики по второй концепции – интегрированного управления фитосанитарным состоянием агроэкосистем на основе систем ИЗР. Это позволяет реализовать высказанное в 80–90-е годы положение о том, что системно-экологическое (эпифитотиологическое) направление защиты растений при возделывании сельскохозяйственных культур будет объединено в единую систему сохранения биосферы. Для этого созданы уже в значительной мере научные и практические предпосылки широкомасштабного апробирования основных положений в крупных земледельческих регионах России.

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

Экологические основы интегрированной защиты растений: учебник

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О СИСТЕМАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ