3. ОТНОШЕНИЕ ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЙ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

После изучения главы вы будете знать: все биологические особенности овощных культур. Научитесь различать теплолюбивые, холодостойкие овощные культуры, а также выясните требования овощных культур к свету, теплу, воде, воздуху, почвам и питанию.

Значение тепла

Тепло как источник энергии активизирует скорость роста и развития растений, поглощение и передвижение питательных веществ и воды, транспирацию, фотосинтез, обеспечивает дыхание и метаболизм.

Главный источник тепла – лучистая энергия солнца, но она усваивается растением лишь на 5%. Необходимо учесть, что эта энергия идёт и на химические реакции, и на нагрев растения. Ещё большая часть лучистой энергии солнца тратится на транспирацию (50%). В свою очередь, транспирация – главный фактор снижения температуры надземной части растения.

Диапазон жизни овощного растения находится в пределах температур от 0 до 50 0С. При верхнем пределе жизни (50°С) происходит денатурация (изменение свойств) белков, при низких положительных температурах физиологические реакции растений замедляются.

Теплолюбивые овощные растения при 10... 12°С останавливают рост листьев, в них разрушается хлорофилл (листья желтеют), прекращается опыление цветков, отмирают корни. Излишне высокие температуры также влияют отрицательно: пыльца томата становится стерильной при 29°С, огурца – при 38°С, лука репчатого – при 41°С.

Тепло необходимо для всех процессов жизнедеятельности. Любая биохимическая реакция ускоряется с повышением температуры. Увеличение температуры на 10°С ускоряет реакцию в 2 раза. Из физиологических функций растений наиболее важны фотосинтез и дыхание.

Чем выше температура, тем выше интенсивность дыхания, т.е. расход ассимилянтов, необходимых для жизнедеятельности растений. Наибольшая продуктивность растения за счёт фотосинтеза (фотосинтез – процесс накопления ассимилянтов) находится в температурных пределах от 20 до 28°С. При повышении температуры интенсивность фотосинтеза снижается. Компенсационная точка – когда приход равен расходу, т.е. интенсивность фотосинтеза равна интенсивности дыхания. Дальнейшее увеличение температуры ведёт к увеличению расхода ассимилянтов и в последующем к гибели растений.

Тепло определяет пределы жизни растения, его роста и развития. Чем выше температура, тем интенсивнее происходит рост растений, но, разумеется, до определенного предела.

Тепло определяет характер развития растения: оно цветёт или даёт вегетативные органы. Этот биологический процесс качественных изменений в растении называется яровизацией.

Яровизация, стимуляция цветения – реакция растения, находящегося в вегетативном состоянии, на воздействие в определенный период низких положительных температур. Обеспечивают переход растения от вегетативного к генеративному развитию.

Яровизация – приобретение способности цвести и плодоносить под воздействием низких положительных температур, полученных заблаговременно. Как только растение наберёт определённую сумму яровизирующих температур, оно приобретает способность формировать генеративные органы, почти не образуя потребляемого органа – корнеплода, кочана, розетки листьев. ![]()

По реакции на яровизирующие температуры овощные растения делятся на короткостадийные, длинностадийные и не имеющие стадии яровизации.

- Короткостадийные: яровизация начинается в прорастающих семенах и завершается в фазу розетки. Её продолжительность от 20, максимум 30 дней. К этой группе относятся редька, редис, репа, салат. У них яровизация происходит при температурах от 0 до 12°С. К короткостадийным могут также относиться ранние сорта капусты белокочанной и столовой свёклы.

- Длинностадийные: яровизация длится более 30 дней, чаще 60, начинается с фазы 4-5 листьев и завершается в период хранения. К длинностадийным относятся двулетники: лук репчатый (яровизация протекает при температурах от 2 до 15°С 60-80 дней), морковь (яровизация протекает при 5°С).

- Культуры, не имеющие яровизации: это теплолюбивые плодовые культуры – томат, огурец, тыква, кабачок, физалис.

Тепло определяет водный режим растения. Оптимальные температуры для хорошего поступления воды в растение от 20 до 25°С. Температура воды при поливах должна сочетаться с температурой воздуха. Если разница между температурой поливной воды и температурой воздуха более 15°С, то растения либо испытывают сильный стресс, либо гибнут.

Высокая температура снижает влажность воздуха, что приводит к рассыпанию головки у цветной капусты, задерживается или вообще не происходит завязывание кочана у белокочанной капусты, усыхают и опадают листья. При резкой смене холодной пасмурной погоды на солнечную наблюдается гибель тыквенных культур. Так как почва не успевает прогреться, питательные элементы из неё поступают очень медленно и не компенсируется их большой расход при жаркой и солнечной погоде.

Тепло влияет на пищевой режим овощного растения. При температурах почвы 10... 12°С хуже всего усваивается фосфор, затем азот. Последующее увеличение температуры на каждые 2°С у томата увеличивает поступление фосфора в 2 раза. При высоких температурах концентрация поступающих в растения питательных веществ может возрастать до избыточной, и часто наблюдается отравление растений азотом.

Тепло влияет на развитие болезней и вредителей. При низкой температуре и особенно при высокой влажности сильнее развиваются болезни: пероноспороз, фитофтороз, гнили лука, корнеплодов. При высокой температуре и низкой влажности на тепличных огурцах появляется паутинный клещ.

Температура почвы

Температура почвы изменяет скорость роста и развития, поглощения, усвоения и передвижения воды и элементов минерального питания, синтеза органических соединений, определяет скорость прорастания семян, а также степень активизации полезных и фитопатогенных микроорганизмов, повреждающих семена и снижающих полевую всхожесть.

Почва нагревается за счет лучистой энергии солнца, поэтому чем темнее почва, тем больше поглощается энергии, особенно если она не покрыта растениями. В нашей зоне температура почвы в весеннее время может достигать 63°С и вызывать выгорание молодых всходов.

Охлаждение почвы происходит за счет проведения тепла в глубокие слои, испарения, следовательно, более влажные почвы меньше перегреваются. Переувлажненные почвы более холодные.

Реакция овощных растений на температуру

По отношению к теплу овощные культуры подразделяются на следующие группы:

- морозостойкие – это многолетние растения, способные переносить -12°С и даже более низкие температуры. К ним относятся ревень, щавель, хрен, эстрагон, любисток, многолетние луки, спаржа. Большинство из них в период покоя перезимовывают даже при малоснежной зиме в Центральной Якутии при -60°С. Оптимум для их роста и развития находится в пределах 15... 20°С;

- холодостойкие: у них оптимум такой же, как у морозостойких, но гибель наступает при –7°С, хотя разные культуры и даже сорта, тем более в разных фазах роста и развития, имеют отклонения от этой точки в ту или иную сторону. Температуры, близкие к 30°С, значительно ухудшают формирование потребляемых органов. В группу входят двулетние и многие однолетние культуры (капустные, корнеплодные, лук репчатый, лук порей, чеснок, горох, укроп, бобы, листовые однолетние растения). Наиболее холодостойкие пастернак, скорцонер, овсяный корень, чеснок и лук порей;

- теплотребовательные (теплолюбивые) – культуры, входящие в эту группу (огурец, кабачок, патиссон, тыква, томат, перец, физалис, фасоль, кукуруза сахарная), имеют оптимум в пределах 20... 27°С. При 35°С у них наблюдается стерильность пыльцы, т.е. она теряет способность к прорастанию и оплодотворению. Минимальная температура для роста этих культур 10°С, для цветения и прорастания пыльцы 15°С. При 0°С и даже при длительном воздействии пониженных положительных температур они гибнут;

- жаростойкие (арбуз, дыня, некоторые тыквы). Оптимум для роста и развития у них приближается к 30°С, а максимум к 40... 60°С.

Холодо- и теплоустойчивость

Устойчивость к низким температурам, или холодоустойчивость (холодостойкость), включает: морозостойкость – способность переносить отрицательные температуры и собственно холодоустойчивость – способность переносить низкие положительные температуры. Первый тип устойчивости встречается у холодостойких культур, второй – у теплотребовательных. ![]()

Морозостойкость имеет значение для перезимовки озимых и многолетних овощных культур и перенесения кратковременных весенних и осенних заморозков, которые часто значительно ограничивают продолжительность вегетации растений, повреждают посевы и продукцию, снижают урожайность. Низкие положительные температуры повреждают посевы теплолюбивых культур и часто приводят к их гибели.

В экологической физиологии различают двоякую природу устойчивости растений к экстремальным температурам и другим факторам: избегание, исключающее воздействие повреждающего фактора (например, формирование раннего урожая до наступления заморозков) и выносливость – устойчивость к фактору. Способность овощных растений к перенесению низких температур в основном определяется выносливостью, в то время как устойчивость к перегреву связана с избеганием и выносливостью. Наибольшей устойчивостью к экстремальным температурам растения обладают в фазах наименьшей активности ростовых и других жизненных процессов. Зависит она и от оводненности тканей, влажности воздуха, освещенности и других факторов.

Температурные стрессы вызывают у растений обратимые и необратимые изменения. Однако и при полном восстановлении жизнедеятельности растений часто снижается продуктивность и увеличиваются потери урожая. Иногда наблюдается и необратимое подавление жизненных процессов в результате последействия стрессовых ситуаций.

Повреждения и гибель растений от замерзания связаны с образованием льда внутри клеток. При образовании льда в межклеточных пространствах клетки гибнут вследствие их обезвоживания и механического повреждения. Существенно снижает температуру образования льда наличие в клеточном соке защитных веществ (криопротекторов, сахаров, гимицеллюлоз, водорастворимых белков). Стимулируют образование льда находящиеся на поверхности листьев бактерии, которые замерзают раньше тканей растения. Наиболее устойчивы к отрицательным температурам молодые листья. В первую очередь повреждаются и отмирают старые листья. При выращивании рассады наблюдается повреждение точек роста и молодых листьев, что ведет к образованию безверхушечных растений. Растения, переносящие заморозки (криофиты), обладают способностью быстро восстанавливать свою жизнедеятельность. Существенное значение для восстановления растений имеют медленное понижение температуры при замерзании и медленное повышение при оттаивании.

Минимальные температуры, переносимые культурами, в сильной степени зависят от генетической природы растения и сопутствующих заморозку условий, быстроты замерзания и оттаивания, наличия закалки, возможности переохлаждения и характера заморозка (радиационный или адвективный).

Холодостойкость – устойчивость теплолюбивых овощных культур к низким положительным температурам (0... 150С). Действие этих температур проявляется в задержке и остановке роста, депрессии фотосинтеза и дыхания, остановке оттока ассимилянтов, снижении потребления воды и элементов минерального питания и часто в необратимых повреждениях растений и продуктовых органов.

Внешние признаки повреждения растений при охлаждении проявляются в потере тургора с последующим увяданием вначале отдельных листьев, а затем и всего растения. Увядание обычно начинается с семядолей и наиболее старых листьев и прогрессирует вверх к более молодым листьям и точке роста, т. е. наблюдается та же закономерность в отмирании органов, что и при других причинах, например при засухе или при естественном старении. Особенно губительно на охлажденные растения действует резкое повышение температуры.

Косвенное влияние низких положительных температур на овощные растения связано с активизацией патогенов, например грибов из рода Pythium, сильно снижающих полевую всхожесть теплолюбивых культур при посеве и высадке рассады в холодную почву.

Существенное влияние оказывает переохлаждение на сохранение урожая и его качества. После охлаждения зеленых плодов томата при температуре ниже 8 0С они теряют способность к дозариванию.

Охлаждение овощей ниже допустимых пределов очень часто становится причиной снижения товарности, порчи при транспортировании, хранении и реализации. Степень повреждения зависит от температуры и продолжительности экспозиции, места охлаждения (в поле до уборки или после, при хранении и транспортировании), колебаний температуры.

Устойчивость растений к нагреву обычно обозначается термином «жароустойчивость» или «жаростойкость». Наряду с этими терминами в литературе широко используется термин «теплоустойчивость», применение которого обычно связывается с реакцией на температуру клетки и ее компонентов, иногда отдельных органов и даже целого растения. ![]()

В зависимости от теплового режима надземных органов растений жарких местообитаний их подразделяют на супертемпературные виды, у которых превышение температуры листьев над температурой воздуха составляет 13°С (это растения, имеющие толстые мясистые листья, а также растения с ксероморфной структурой листьев), и субтемпературные, для которых характерна разница между температурой воздуха и листьев (у листьев ниже) до 15°С, что связано с высокой интенсивностью транспирации (типичные представители этой группы – арбуз и дыня). Установлено два типа жаростойкости.

Для первого типа, который наиболее сильно проявляется у арбуза, характерен невысокий температурный порог коагуляции водорастворимых белков (для арбуза 45°С). Жаростойкость растений этого типа связана с повышенными темпами подачи воды корневой системой и повышенной транспирацией, а также опушенностью листьев и наличием аэренхимы (блестящих пятен и полос), способствующей отражению солнечной радиации, что защищает растения от перегревов.

Второй тип жаростойкости вызван высокой устойчивостью протоплазмы к нагреву. У характерного представителя этой группы (тыквы) свертывание белка происходит при 60... 65°С. Растения данной группы отличаются невысокой интенсивностью транспирации и слабым корневым давлением.

Устойчивость к нагреву, как и устойчивость к повышенным температурам, меняется в зависимости от возраста растения и условий выращивания. Заметно отличаются по устойчивости и отдельные органы, ткани и клетки одного и того же растения. Многие исследователи отмечают относительно более высокую теплоустойчивость взрослых растений и старых листьев, чем молодых.

Наиболее подвержены перегревам цветки, точнее, пыльца. У огурца высокие температуры ослабляют распускание цветков и плодообразование, снижают качество плодов, ускоряют старение растений.

Отношение к теплу по периодам роста и развития

Сухие семена выдерживают температуру жидкого азота -195°С. Влажные семена теряют всхожесть при -10°С за 25-40 дней, при -25°С гибнут за 10 дней (следует учитывать, что семена могут брать воду даже из льда). Поэтому нельзя сеять под зиму там, где температура почвы опускается до этого предела. Минимальные температуры для прорастания семян холодостойких культур 1°С, теплолюбивых 10... 12°С. Однако при минимальных температурах они прорастают до 40 дней. Оптимальная температура для прорастания всех семян 20... 25 °С (у капусты – 3 дня, у томата – 5-6 дней). Высокие температуры также задерживают прорастание (салат не прорастает при температурах выше 25°С), при температуре выше 35°С семена большинства овощных культур вообще не прорастают.

Фаза интенсивного вегетативного роста – период максимальной устойчивости к низким температурам. Холодостойкие культуры переносят заморозки до -7°С, теплолюбивые – кратковременные заморозки до –2°С (в фазу 5-7 листьев).

Цветение – самая чувствительная фаза как к перегревам, так и к заморозкам. У холодостойких культур оптимум на этой фазе развития 20... 25°С, у теплолюбивых 20... 28°С. При перегревах наблюдается стерильность пыльцы.

В период формирования продуктовых органов (кочаны, корнеплоды, луковицы, плоды) холодостойкость повышается. Например, кочаны капусты не теряют продовольственных качеств при кратковременном заморозке до -10°С; находясь в почве, корнеплоды могут переносить заморозки до -2…-3°С, а если часть корнеплода находится над поверхностью почвы, то повреждаются при температуре -1°С (свекла, морковь), -0,6°С (редис).

Регулирование температурного режима овощных растений возможно как за счёт использования пассивных, так и активных способов.

К пассивным относятся:

- использование сортов, в первую очередь, сибирской селекции, приспособленных к местным условиям выращивания и резким колебаниям температур;

- получение хорошо закалённой, не переросшей рассады, снабженной перед посадкой запасом макро- и микроэлементов; использование горшечной рассады, которая лучше и быстрее приживается и меньше страдает от перепадов температур после посадки;

- высокая оводнённость и тургор растений, защищающие их от кратковременных весенних заморозков;

- экспозиция участка: северные склоны полей – наиболее холодные; восточные склоны теплее северных на 3,3°С; юго-восточные – на 4,4°С; южные – на 4,0°С; юго-западные – на 3,5°С; западные – на 3,2°С. Долины и низины, особенно узкие, всегда холоднее.

К активным методам регулирования температурного режима относятся:

- отапливаемые теплицы;

- герметично закрытые пленочные тоннели, защищающие растения от заморозков до 5°С. Необогреваемые пленочные теплицы практически не защищают от заморозков, и внутри них на грядах необходимо дополнительно устанавливать плёночные тоннели;

- использование биологического способа обогрева (навоз), позволяющего повысить температуру воздуха в приземном слое в теплицах и на открытых грядах от 2 до 5°С;

- дождевание и поливы в период заморозков до -5°С (способ основан на том, что вода, замерзая, выделяет тепло);

- туманы, дымление при заморозках силой -0,5…-1°С;

- использование кулис и защитных лесополос при выращивании теплолюбивых культур;

- применение легких укрывных материалов, не требующих каркасов.

Контрольные вопросы

1. Какие вы знаете группы овощных культур по отношению к теплу?

2. Что такое яровизация?

3. Какие вам известны способы защиты овощных растений от заморозков?

Значение света

Оптическое излучение солнца – источник тепла и энергии на земле. Световая энергия – один из важных факторов жизнедеятельности растений, в значительной степени определяющий их продуктивность. Оптическое излучение создается прямым (30-40%) и рассеянным (70-60%) солнечным светом. Прямое солнечное излучение доходит до верхних листьев, а рассеянные лучи растение пропускает до самых нижних листьев. В зависимости от длины солнечных лучей выделяется ультрафиолетовая (УФ) (до 380 нм), физиологически активная (ФАР) (380-710 нм) и инфракрасная (ИК) радиация (более 710-4000 нм). Одновременное воздействие лучей разной длины оказывает на растение противоположное действие.

Из приходящей к растениям физиологической радиации ими поглощается около 80%, отражается 10 и пропускается 10 %. Для фотосинтеза и других физиологических процессов растение использует до 6% поступающей на землю радиации, остальное количество идет на теплообмен и транспирацию. Спектральный состав света сильно влияет на характер роста и развития растений.

Пигменты растений поглощают радиацию в диапазоне 320-760 нм. Основные максимумы поглощения находятся в сине-фиолетовой и красной, а минимум – в желто-зеленой области спектра. Ультрафиолетовые лучи в значительной степени поглощаются белковыми молекулами, что может привести к их серьёзным повреждениям. Ещё двумя важными хромофорами, поглощающими ультрафиолетовые лучи, являются эндогенные фитогормоны – индолилуксусная и абсцизовая кислоты. Благодаря им ультрафиолетовые лучи влияют на процессы роста и развития – наблюдается непропорциональный рост органов, нарушение соотношения в росте корня и побега, образование растений коренастых, с ускоренным развитием. УФ-лучи являются физиологически активными, под их воздействием образуются белки и аскорбиновая кислота, которые повышают холодостойкость культур. УФ-лучи поглощаются стеклом и в меньшей степени полиэтиленовой пленкой, поэтому закаливать рассаду лучше на открытом воздухе.

Часть ультрафиолетового и синего излучения с длиной волны не более 510 нм поглощается пигментом криптохромом, синий свет (С) – каротиноидами и хлорофиллом, красный (К) – хлорофиллом, красный и дальний красный (ДК) – фитохромом. Радиация с большей длиной волны поглощается не пигментами, а всей поверхностью растения, в результате чего повышается его температура. Это можно наблюдать в посеве: верхние ярусы листьев улавливают и отражают преимущественно свет видимой коротковолновой части спектра; к нижним же листьям проникает в основном длинноволновое излучение, что на фоне ослабленной фотосинтетической деятельности значительно активизирует их дыхание. Под влиянием этого излучения растения вытягиваются, в результате удлинения междоузлий формируется рыхлая ткань с крупными клетками, легко повреждающаяся при ультрафиолетовом излучении, что часто происходит при высадке выращенной с загущением и переросшей рассады. Инфракрасные лучи поглощаются водой и углекислым газом. Поэтому, если в атмосфере много паров и углекислого газа, то действие ИК снижается.

Интенсивность света

Уровень освещенности влияет на скорость развития растений. Например, у томата, огурца, перца с улучшением световых условий наблюдается ускорение начала цветения, сроков заложения первой кисти и уменьшается число листьев, расположенных до неё, быстрее формируются плоды.

Зимой в условиях слабой освещенности у растений томата в теплицах часто отмечают остановку развития первой кисти, а также опадание цветков. Это связано с недостаточным обеспечением репродуктивных органов продуктами фотосинтеза. Уровень освещённости влияет и на структурные особенности растений. В условиях слабой освещённости в общей биомассе возрастает удельный вес стеблей, наблюдаются меньшие размеры листьев и плодов. Низкая освещенность способствует накоплению нитратов в плодах томата и снижению содержания витамина С.

Недостаток или избыток приходящей радиации могут вызвать физиологический стресс. Реакция растений на недостаточную освещенность в первую очередь проявляется в многократном снижении темпов накопления биомассы, задержке развития растений. Растения, длительное время выращиваемые при низкой освещенности, не могут образовывать питательные вещества в количествах, достаточных для нормального генеративного развития.

Опасен и избыток солнечной радиации, способный вызывать нарушение хода фотосинтеза и ожоги тканей. С повышением уровня освещенности повышаются до некоторого предела интенсивность и продуктивность фотосинтеза.

Требовательность овощных культур к свету

Наиболее светолюбивыми являются арбуз, дыня, тыква, томат, баклажан, перец; менее светолюбивые, но также требующие хорошего освещения, – огурец, капустные, сельдерейные, корнеплодные, луковые, бобовые овощи. Они не переносят затенения. На затененных участках может расти небольшое количество культур – это ревень, щавель, пекинская и китайская капуста, лебеда садовая, салатная горчица, кресс-салат, шпинат, салат, лук шнитт, мята, мелисса, котовник. Наименее светолюбивы так называемые выгоночные культуры, у которых зелень получают из запасающего органа – луковицы или корнеплода. Это лук, петрушка, сельдерей, свёкла. Их можно выращивать в самые темные месяцы – в декабре и январе. Для выгонки салатного цикория света вообще не требуется.

Длина светового дня

Рост и развитие овощных растений зависят также от продолжительности освещения в течение суток. Фотопериодизм – реакция растений на длину дня и ночи. По реакции на неё их подразделяют на растения короткого дня (огурец, арбуз, дыня, тыква, перец, баклажан, фасоль) и растения длинного дня (капустные, корнеплодные, луковые, зеленные). Растения длинного дня ускоряют своё развитие с увеличением продолжительности светового времени суток вплоть до 24-часовой. Эту особенность следует учитывать при выращивании видов растений и сортов с коротким вегетационным периодом: редьки, репы, редиса, дайкона, лобы, салата, шпината, китайской и пекинской капусты. На длинном дне они, не формируя потребляемого в пищу органа, быстро переходят к цветению, что происходит при посеве в конце мая – начале июня. ![]()

Что касается растений короткого дня, то у них в отличие от диких сородичей, которые ускоряют развитие на 12-14-часовом дне, эта реакция усилиями селекционеров сглажена. Однако всем им присуща требовательность к ночи около 12 ч. По этому признаку в группу короткодневных следует включить томат, который обычно считают нейтральным растением.

Отношение к свету по периодам роста и развития

Особенно требовательны к свету овощные растения на ранних этапах развития, начиная с появления всходов, и во время цветения. Минимальная освещенность для большинства культур 5-6 клк. С её увеличением до 20-30, а для наиболее светолюбивых до 40 клк ускоряется развитие, возрастает урожайность.

При прорастании семян для большинства культур свет не нужен. У томата, баклажана, перца, огурца, лука и редьки свет тормозит прорастание. Для мелкосемянных культур (сельдерей) свет необходим.

При появлении всходов можно давать свет круглосуточно, но только 2-3 дня. При хорошей освещенности и попадании ультрафиолетовых лучей на стебель и листья растения не будут вытягиваться.

В фазу усиленного вегетативного роста желательно, чтобы лучи попадали на нижнюю часть стебля, чтобы растения не вытягивались.

Максимальная потребность в свете у плодовых культур – фаза цветения. Перепад освещенности и недостаток её вызывают опадание бутонов и завязей.

В период формирования потребляемого органа потребность в свете постепенно снижается за счет оттока питательных веществ из листьев.

Регулирование светового режима в защищенном и открытом грунте

Эффективное использование теплиц возможно с учетом прихода лучистой энергии в течение года. По приходу лучистой энергии в самые темные месяцы (декабрь и январь) территория России и стран ближнего зарубежья разбита на 7 световых зон и нулевую зону (за полярным кругом, где приход равен 0): 1-я световая зона – Санкт-Петербург, Архангельск, Магадан; 2-я – Москва; 3-я – Красноярск, Томск, Воронеж; 4-я – Новосибирск, Омск; 7-я световая зона – Северный Кавказ, Средняя Азия, Владивосток.

Приход энергии в 1-й зоне – 0,5 - 0,8; в 4-й – 4,2 - 5,8; 7-й – 7,3-9,7 КДж/см2.

Нужно сочетать сроки посадки в теплицах с приходом света. В 1-й зоне рассада обязательно должна досвечиваться, посадка огурца – 10 февраля, томата – 10 марта. В 4-й зоне: огурец – 25 декабря - 1 января, томат – 1 - 10 февраля, рассаду досвечивают. В 7-й зоне рассаду досвечивать не надо, огурец можно высаживать с 15 по 10 октября, томат – в конце сентября.

В лесостепи Западной Сибири самый длинный день 22 июня, самый короткий 22 декабря, 22 марта и 22 сентября – равноденствие. Наибольший приход лучистой энергии – в июне-июле (65 клк).

В открытом грунте улучшить освещенность можно за счет более широких междурядий, которые обеспечивают хорошее боковое освещение; своевременного прореживания и удаления сорняков; размещения рядков с юга на север. Длиннодневным растениям, у которых в пищу употребляются вегетативные органы (листья салата, шпината, укропа, лука; корнеплоды редиса, редьки, репы) для задерживания цветения нужно создавать более короткий день, высевая их во второй половине вегетации (конец июня). На малых участках при весеннем посеве укрывать растения с 8 ч вечера до 7 ч утра, используя каркасы, обтянутые непрозрачными материалами (толь, черная пленка).

Контрольные вопросы

1. Какой спектр светового излучения важен для роста и развития овощных растений?

2. Какие овощные культуры относятся к длиннодневным?

3. Какими приемами можно регулировать световой режим?

Атмосферный воздух в естественных условиях содержит 78% азота, 21 – кислорода, 0,03 – диоксида углерода, 1 – водяных паров, а также различные газы (поллютанты), загрязняющие атмосферу в результате деятельности человека или естественных выбросов (угарный газ, озон, оксиды азота, сернистый ангидрид, метан, этилен, аммиак, хлор и др.).

Кислород. Требования к составу воздуха у подземной и надземной частей растения разные. Корневая система должна быть обеспечена кислородом, который необходим ей для дыхания. Чем активнее корни дышат, тем лучше они поглощают воду и элементы питания, тем активнее в них протекают все биохимические реакции и транспорт воды. При образовании корки, переувлажнении или уплотнении почвы дыхание корней затрудняется. Растения начинают отставать в росте, а при острой нехватке кислорода, например, при затоплении участка, практически прекращается поступление воды и элементов питания. Листья теряют тургор (состояние насыщенности клеток водой) и завядают, на них появляются признаки различных голоданий. Если не улучшить аэрацию почвы, растения погибнут. Очень часто гибнут проростки при недостатке кислорода в плотном, переувлажненном верхнем слое почвы.

Наиболее требовательны к обеспечению корней кислородом быстрорастущие культуры (огурец, шампиньоны). Если кислорода не хватает, то растения переходят на анаэробный тип дыхания, который служит только для преодоления кратковременной нехватки кислорода. В теплицах критическим является период 10-12 ч, в открытом грунте 3 суток, затем растения погибают.

Растения переходят на анаэробный тип дыхания при уплотнении почвы, образовании почвенной корки, затоплении. Наиболее чувствительные к затоплению огурец, томат и морковь, капуста.

Перегревы грунта, усиливая дыхание, ещё более обостряют дефицит кислорода. У огурца, например, гибель растений происходит, если температура почвы повышается до 32 °С. На практике это встречается при преждевременной посадке рассады в теплицу или тоннель, где в качестве биотоплива используется навоз. Огурец, являясь одной из наиболее требовательных к кислороду культур, нуждается и в самых рыхлых грунтах. Другие овощные растения также заметно снижают свою продуктивность на плотных субстратах. Поэтому любые операции по уходу за посевами или посадками должны быть направлены на улучшение обеспеченности корней воздухом. Особенно важно правильно поливать растения. При интенсивном поверхностном поливе вода, покрывая всю почву, препятствует выходу из неё отработанного воздуха, обогащенного углекислотой, и проникновению туда атмосферного воздуха. Поэтому нередко при таком поливе растения по краям гряды лучше растут, чем в центральной части её, поскольку именно с краев происходит нормальный газообмен между почвой и атмосферой. Отсюда также вытекает целесообразность капельного полива или полива в замкнутые борозды, нарезанные в каждом втором междурядьи.

Диоксид углерода (углекислый газ, СО2). Наземная часть растений тоже дышит, но кислорода в атмосферном воздухе практически всегда хватает. Наиболее значим для растений углекислый газ, поскольку он участвует в реакции фотосинтеза, в результате которой в зелёных органах растения, прежде всего в листьях, на свету образуются сахара, из которых строятся белки, ферменты, витамины и все другие вещества клеток. В них аккумулируется световая энергия, которая в дальнейшем используется для всех процессов жизнедеятельности растений.

Углерод, поступающий в растения в процессе фотосинтеза, занимает около 40% сухой биомассы. Следовательно, чем больше углекислого газа в атмосфере, тем выше урожай.

Растения в открытом грунте обеспечиваются СО2 за счет поступления его из почвы и со смежных участков. Неудобренная песчаная почва выделяет 2 кг/га СО2 в 1 ч, а легкие почвы, богатые перегноем, и тепличный грунт – от 10 до 25 кг/га.

Обычное содержание углекислоты в воздухе, равное 0,03%, недостаточно для получения высоких урожаев. В безветренную погоду, особенно в теплице в зоне листа, оно может снижаться до «мертвого запаса» (0,01%), при котором усвоение углекислого газа вообще не происходит. Оптимальной его концентрацией для фотосинтеза считается 0,1-0,2%. Повышают содержание СО2 в воздухе путем внесения в почву органического удобрения или использования биотоплива. Органические удобрения также улучшают и воздушно-газовый режим грунта, поскольку увеличивают его рыхлость.

Для повышения содержания СО2 в теплицах проводят подкормки, применяют техническую углекислоту (твердая или в баллонах). Повышение концентрации углекислого газа до 0,23% увеличивало урожайность тепличного огурца на 21-27%, томата – на 27-32%. Оптимальные концентрации СО2 зависят от освещенности, а темпы подачи её - от герметичности теплицы и площади листьев. Если освещенность 200 Вт/м2 и более, то концентрацию можно повышать до 1,0-1,1%.

Этилен относят к регуляторам роста. Он ускоряет старение растений, созревание плодов, опадение листьев и образуется в созревающих плодах. Наиболее сильно выделяют этилен дыни, арбузы, тыквы, томаты, перец, баклажаны. Относительно слабо выделяют этилен листовые и капустные овощи, корнеплоды.

Этилен препятствует вытягиванию рассады. Этилен и ацетилен стимулируют образование женских цветков у огурца, дыни, тыквы, прорастание луковиц, семян, пыльцы. На этом основано применение этиленообразующих препаратов (этрел, гидрел, кампозан).

Выделение этилена плодами томата в период массового созревания в полевых условиях часто приводит к дефолиации (опадению листьев). Выделение этилена плодами овощных культур может быть причиной преждевременной порчи огурцов, зеленных культур при совместном транспортировании и хранении. В практике овощеводства этилен используют для дозаривания плодов, собранных незрелыми (концентрация 500 мл/м3). ![]()

Загрязняющие атмосферу вещества. К основным загрязняющим атмосферу веществам относят озон (О3) и другие фотохимические оксиданты, такие как пироксиацетонитрил (ПАН) и др., сернистый ангидрид (SО2), окислы азота (NO2 и NO), фтористый водород и его производные (фториды), окись углерода (СО), аммиак (NH3), ацетальдегид, радиоактивные вещества, а также дым, пыль и др.

Различают естественные и искусственные источники загрязнения атмосферы. К первым относятся: вулканы, выделяющие газы в период извержений (Н2S, О2,СО2, соединения фтора, хлора) и в период покоя (SО2, Н2S, СН3, СО2); гейзеры, другие геотермальные источники и работающие на их основе электростанции; лесные и степные пожары. Происходит также загрязнение атмосферы твердыми частицами – земной (пыльные бури) и космической пылью. В атмосфере образуются жидкие и твердые аэрозольные частицы, выпадающие в виде кислотных дождей.

Роль природных факторов в загрязнении атмосферы относительно невелика. Основное загрязнение атмосферы происходит за счет газов, аэрозолей, выбрасываемых промышленными предприятиями и особенно автотранспортом, на долю которого в развитых странах приходится 60% выбросов.

Озон, взаимодействуя с углеводородами, образует органические перекиси, кетоны, кислоты и другие соединения. Одно из наиболее сильных загрязняющих веществ этого ряда – ПАН, отличающийся от озона и других окислителей, концентрация которых снижается с заходом солнца, способностью к накоплению.

Загрязняющие вещества ингибируют рост и блокируют фотосинтез, разрушают хлоропласты, ингибируют плодообразование у плодовых культур, а при высоких концентрациях и продолжительном действии вызывают гибель растений.

Озон – одно из наиболее опасных веществ. В концентрации 0,0002-0,0005% при воздействии в течение 2-4 ч повреждает многие овощные растения. Признаки поражения появляются при экспозиции в течение 30 мин при содержании 2,5-5,8 мг/м3. Допустимая концентрация для растений 0,5 мг/м3. Особенно вредоносен озон в виде озоноолефиновых смесей (в смоге). В смеси с фторидами ингибирует прорастание пыльцы и оплодотворение, тормозит рост без видимых признаков повреждения растений.

Оксид углерода (СО) блокирует дыхательную систему растений, разрушает хлорофилл, ингибирует рост и плодообразование. В небольших концентрациях использовался для стимуляции образования женских цветков у огурца. Допустимая концентрация около 1000 мг/м3.

Сернистый ангидрид поражает растения в концентрации 0,0025-0,005%. Вредоносность газа усиливается в смесях с озоном и NO2.

В теплицах особенно вреден аммиак, выделяемый навозом. Поэтому посадку рассады производят спустя 3-5 дней после его закладки в качестве биотоплива и после обязательного проветривания теплицы. Иначе растения могут погибнуть от его избытка. Аммиак поражает листья при воздействии на растение в течение суток в концентрации более 1000 мг/м3.

Культуры и сорта различаются по чувствительности к загрязняющим веществам. Среди сортов огурца, например, наибольшей устойчивостью к СО, SО2 отличается клинский огурец, селекция которого проходила на фоне постоянного воздействия продуктов неполного сгорания дерева.

Поражение поллютантами растений и загрязнение продукции возможны вблизи крупных предприятий, автострад, при использовании аммиачных удобрений и свежего некомпостированного навоза. ![]()

Контрольные вопросы

1. Когда и как проявляется недостаток кислорода в почве?

2. Как повысить содержание углекислого газа в открытом и защищенном грунте?

3. Какое влияние оказывают поллютанты на овощное растение?

Значение воды

Овощные растения отличает высокая требовательность к обеспечению водой, содержание которой в них достигает 80-90%. С водой в растения поступают питательные вещества; вода охлаждает листья путем транспирации, но и повышает температуру, так как поглощает инфракрасные лучи; определяет воздушно-газовый режим растения, так как дыхание происходит через устьица, а величина их открытия зависит от оводненности клеток; участвует в процессе фотосинтеза; способствует преодолению сопротивления грунта; строит тело растения, входя в состав белков, жиров, углеводов; поддерживает тургор; придает вертикальное положение растению и обеспечивает прочность тканей. Высокая требовательность овощных растений к воде обусловлена многими факторами.

Корневая система у большинства овощных культур неглубокая, сосущая сила корней низкая, листья сочные, устьица расположены с обеих сторон листа и открыты днём и ночью. В растении остается лишь 2% всей поглощенной воды, а остальное расходуется на испарение листом – транспирацию. Посредством транспирации растение регулирует температуру листьев и других надземных органов: чем она интенсивнее, тем сильнее охлаждается транспирирующий орган. Поэтому при достаточном снабжении водой в жаркую погоду в открытом грунте температура листьев бывает на 5...7°С ниже температуры воздуха. А в теплицах, где застой воздуха ведёт к повышению его влажности и, как следствие, к ослаблению транспирации, лист в солнечную погоду имеет температуру на 4...5°С большую, чем воздух. Охлаждение почвы происходит также за счёт испарения воды. Общий расход влаги растением и почвой за вегетационный период на поливном участке составляет 300-400 л/м2. Именно такое суммарное водопотребление обеспечивает высокую продуктивность овощных растений.

При почвенной или атмосферной засухе устьица открываются только утром и на малое время, следовательно, снижается интенсивность фотосинтеза, растение подвядает сначала в нижней части стебля, а потом всё. При высокой температуре и отсутствии воды может происходить денатурация белка – растения погибают.

Кратковременные засухи задерживают развитие растения на 5-7 дней. В это время идёт восстановление растения после шока (стресса), оно не работает на урожай. При засухе снижается качество урожая: не завязывается или образуется рыхлый кочан у капусты; мякоть корнеплодов редиса становится грубой, горькой, быстро дрябнет; листовые салатные культуры образуют маленькую розетку грубых жестких листьев и быстро переходят к генеративной фазе, образуя цветонос; растения лука рано заканчивают листообразование и формируют мелкую луковицу. Воздушная засуха вызывает горечь плодов.

Переувлажнение почвы и воздуха зачастую опаснее, чем засуха. При нехватке кислорода в почве из-за её высокой влажности растения переходят на анаэробное дыхание, в связи с этим накапливаются недоокисленные соединения и понижается поглощение элементов питания. В самой почве образуются токсины, которые приводят к сильному повреждению растений.

Очень вредны колебания влажности: у моркови наблюдается растрескивание корнеплодов, у томата появляется вершинная гниль (как при затоплении, так и при засухе), у огурца формируются уродливые плоды.

При повышенной влажности воздуха, когда транспирация снижена до минимума, происходит перегрев листа, ухудшается поглощение кальция, плоды томата растрескиваются, образуется рыхлая губчатая ткань. Рассада, выращенная в условиях повышенной влажности, плохо и долго приживается после пересадки в открытый грунт.

Поглощение воды растениями

Поглощают воду молодые части корней. Следовательно, чем сильнее разветвлена корневая система, тем лучше поглощается вода. Вода поглощается в результате осмотического давления (разницы концентраций). Чем ниже концентрация почвенного раствора, тем лучше будет поглощение воды. Это необходимо учитывать при внесении удобрений, которые повышают концентрацию почвенного раствора. Поэтому одновременно с внесением удобрений необходимо обеспечить растения водой, чтобы снизить концентрацию почвенного раствора.

Вода может поглощаться не осмотическим путем, на это поглощение идет энергия дыхания. Дыхание необходимо и для транспорта питательных веществ. Следовательно, чем выше интенсивность дыхания, тем должно быть лучше водоснабжение корней.

Поглощение воды связано и с температурой. Очень плохо вода поглощается при низких положительных температурах почвы (4...5ºС), даже если почва хорошо увлажнена. Необходимо учитывать разницу между температурой воздуха и поливной воды, она должна составлять не более 15ºС, иначе растения испытывают сильный шок или гибнут.

На поглощение воды влияет биомасса надземной части, так как поглощение зависит от интенсивности транспирации.

Группировка овощных культур по отношению к воде

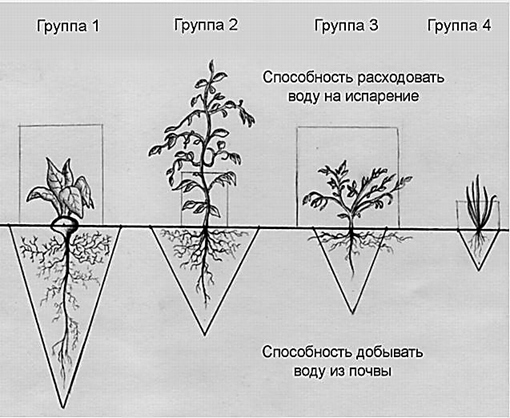

По способности извлекать воду из почвы и расходовать её овощные растения подразделяются на 4 группы (рис. 1).

Рис. 1. Группировка овощных растений

по способности добывать и расходовать воду (по Е.Г. Петрову)

Первая группа – растения, хорошо добывающие воду из почвы и интенсивно её расходующие. В эту группу входит столовая свёкла, у которой корни с трёхметровой глубины поглощают воду и, несмотря на интенсивное испарение её листьями, легче переносят засуху.

Вторая группа – растения, хорошо добывающие воду и экономно её расходующие. К этой группе относятся: томат, морковь, петрушка, пастернак, кукуруза, бобовые, многие пряные культуры. Их можно выращивать на неполивном участке. Но томат нужно обязательно полить при посадке рассады. Петрушка и пряные культуры в этих условиях дают более грубую зелень.

Третья группа – растения, плохо добывающие воду и интенсивно её расходующие. К этой группе относят растения с поверхностной корневой системой и мощным листовым аппаратом (огурец, капуста, редька, репа, редис, перец, листовые однолетние). Их нужно часто поливать, для них эффективны освежающие поливы, направленные на повышение влажности воздуха, а следовательно, на уменьшение расхода воды. Эти культуры очень сложно, а иногда невозможно выращивать без орошения.

Четвёртая группа – растения, плохо добывающие воду и экономно её расходующие. Это луковые растения, у которых небольшой объём корневой системы – 0,3 м3 (для сравнения: у свёклы – 17 м3, у бахчевых – 100) и она расположена в верхнем быстро пересыхающем слое почвы. Однако вертикально расположенные листья-стрелки, покрытые восковым налётом, меньше нагреваются и мало испаряют воду.

Для третьей и четвёртой групп оптимальный уровень влажности почвы 80% ПВ, для первой и второй – 65-70% ПВ. Повышенная относительная влажность воздуха необходима первой и третьей группам, низкая (60-70%) – второй и четвёртой.

Требовательность к воде по периодам роста растений

При прорастании семян для получения дружных и ранних всходов необходима влажность почвы 80-90%. В жаркую и засушливую весну, что характерно для условий Сибири, посев необходимо проводить в предварительно политую за 2 дня до посева почву (норма расхода воды 300 м3/га).

В период усиленного вегетативного роста и формирования розетки листьев целесообразно снизить влажность воздуха и почвы, чтобы не получить изнеженных растений и стимулировать рост корневой системы в глубину, особенно у корнеплодных и капустных растений.

Период цветения и начала завязывания плодов – критический у плодовых овощных культур. Потребность в воде в это время увеличивается.

В период формирования продуктового органа потребность в воде сначала очень высока, затем снижается. Например, у томата до начала завязывания плодов расход составляет 25-50 м3 воды в сутки на 1 га, в период массового плодообразования – 50-65, к концу плодообразования – 30-45 м3.

Окончательное формирование и созревание луковиц репчатого лука должно проходить при пониженной влажности почвы и воздуха, что способствует высокой его сохранности и длительной лёжкости. Поэтому поливы лука прекращают за 15-20 дней до уборки.

В период формирования корнеплодов и кочанов капусты влажность почвы не должна опускаться ниже 70% и подниматься выше 90% ПВ.

Регулирование водного режима

Косвенные способы регулирования водного режима – агротехнические мероприятия: прикатывание почвы до и после посева для подтягивания влаги к верхним слоям, где находятся семена; рыхление междурядий; создание мульчирующего слоя, уменьшающего испарение влаги («сухой» полив); использование кулисных полос. Прямой способ – поливы.

Тип полива и способ орошения в значительной степени определяют характер увлажнения почвы, влажность воздуха.

В овощеводстве применяют полив дождеванием (ДДА-100М, ДДН-70), по бороздам и капельный. При поливах по бороздам почва увлажняется при наибольшем расходе воды и незначительном повышении влажности воздуха; при поливе дождеванием наряду с увлажнением почвы повышается относительная влажность воздуха, увлажняется поверхность листьев, что позволяет использовать дождевание для снижения температуры листьев в жаркую погоду и защиты от заморозков. Поливные нормы при этом способе обычно не превышают 400-450 м3.

Наиболее экономичны капельный и мелкоструйный способы полива, позволяющие на 30-50% сократить расход воды. Используют их в основном в тепличном овощеводстве.

Для овощных культур применяют приживляющие, вегетационные и освежающие поливы. Приживляющие поливы проводят после высадки рассады в открытый грунт до полного ее приживления. Их проводят ежедневно или через 1-2 дня с нормой 100-150 м3/га. Вегетационные поливы проводят регулярно с интервалом 10-12 дней. Поливную нормк увеличивают в фазу формирования потребляемого органа. Освежающие поливы необходимы в сухую, жаркую погоду для культур первой и третьей групп. Норма расхода воды составляет 50-80 м3/га.

Контрольные вопросы

1. Каково отношение к воде растений по периодам роста и развития?

2. Назовите группы овощных культур по способности поглощать и расходовать воду.

3. Какие группы овощных растений требуют высокой влажности воздуха?

Питание растений характеризуется потреблением (вынос минеральных веществ из почвы) и требовательностью к пищевому режиму (способность данного вида растений усваивать пищу в зависимости от структуры корневой системы, доступности питательных веществ, длительности вегетационного периода, теплолюбивости или холодостойкости растения).

Вынос питательных веществ из почвы и грунта теплиц и требовательность к пищевому режиму находятся в обратной зависимости. Наиболее требовательные к условиям питания лук, огурец, томат, редис обладают наименьшим выносом (263 кг/га основных элементов питания: N, P2O5, K2O, Ca). Они нуждаются в минеральных и легкодоступных органических удобрениях (перегной). Это связано с малым объемом корневой системы, быстрым и интенсивным ростом этих культур. Обладающие высоким выносом капустные растения (700 кг/га) менее требовательны к пищевому режиму. Средний вынос питательных веществ (336 кг/га) и средняя требовательность у корнеплодных растений.

Повышенные требования овощных культур к условиям питания обусловлены следующим:

- происхождением большинства овощных культур из субтропических и тропических зон земного шара, где все условия благоприятные;

- слабой корневой системой (например, у злаков длина корней около 20 км, а у лука – 50-100 м);

- слабой сосущей силой корней (у злаковых растений она около 35 атмосфер, у бобовых – 20, у тыквенных и луковых – 13-17, капустных, сельдерейных, пасленовых и маревых – 5-12);

- расположением корневой системы в верхнем слое почвы, особенно у луковых, огурца, томата, баклажана, перца, где содержание влаги колеблется, а без воды невозможно усвоение элементов питания.

Роль отдельных элементов питания

Азот входит в состав белков, хлорофилла, ферментов. К азоту более требовательны белокочанная, цветная и брюссельская капуста, тыква, лук порей, сельдерей, поздняя морковь, ревень. Малотребовательны – бобовые, редис, лук репчатый, листовой салат. Усвоение азота зависит от температуры почвы. При 10...120С он почти не поступает в растения, которые вследствие этого желтеют, задерживаются в росте, что часто наблюдается весной на посадках многолетних культур, озимого чеснока. Азот может вымываться из верхних слоев почвы, поскольку он подвижен. Поэтому азотные минеральные удобрения вносят весной, а на промывных почвах еще и в подкормках. Наибольшая требовательность в нем приходится на периоды увеличения массы листьев (вскоре после появления всходов) и массы потребляемых вегетативных органов. При недостатке азота задерживается рост растений, наблюдаются некрозы между жилок и по краям листа, заострение плодов. Избыток этого элемента вызывает развитие мощного стебле-листового аппарата, что приводит к снижению плодообразования, задержке созревания плодов, понижению устойчивости к болезням, повышению содержания нитратов в овощах и ухудшению их сохранности.

Фосфор входит в состав белков, участвует в переносе энергии и синтезе сахаров, поэтому особенно необходим при прорастании семян и формировании соцветий. Фосфор ускоряет плодоношение и созревание плодов и семян. Наиболее требовательны к нему плодовые овощные культуры, в первую очередь томат, перец, баклажан, а также капустные, сельдерей, поздняя морковь. Фосфор малоподвижен, его можно вносить осенью или весной, а в подкормках – только в виде растворенных удобрений. Как и азот, он не усваивается при низких температурах почвы (ниже 12°). При фосфорном голодании нижняя сторона листьев имеет красновато-фиолетовую окраску. Стебли тонкие, жесткие, прирост их прекращается. У всходов семядоли направлены кверху под острым углом. Цветение запаздывает, плоды образуются мелкие, плохо созревают, корни покрываются ржавым налетом. При недостатке фосфора растение слабо использует азот и некоторые другие элементы питания.

Калий способствует передвижению питательных веществ, удерживанию воды тканями растений, поддержанию организма в молодом деятельном состоянии, повышает морозостойкость и устойчивость к стрессам. Из всех макроэлементов овощные растения больше всего поглощают калия, особенно поздние сорта белокочанной капусты и свёкла. Нехватка калия проявляется сначала в виде желтой каймы по краю листа, затем края листьев закручиваются. Созревание плодов неравномерное (у томатов пятнистое созревание). Его поглощение не зависит от температуры. Калий, как и фосфор, малоподвижен, его можно вносить как осенью, так и весной. Калий легко возвращается в почву с растительными остатками. Избыток его в почве ведёт к её заплыванию.

Магний входит в состав хлорофилла, участвует в приросте корневой системы, легко перемещается из старых нижних листьев в молодые ткани, поэтому его нехватка заметна на нижних листьях в виде межжилочного хлороза. При сильном магниевом голодании возможно преждевременное опадение листьев. В большой степени нуждаются в магнии плодовые овощи – арбуз, томат, перец, баклажан.

Кальций входит в состав пектиновых веществ, которые укрепляют клеточные стенки, усиливает механическую прочность растения. Этот элемент не перемещается от старых к молодым листьями. Нехватка кальция прежде всего проявляется на верхних листьях и точках роста в виде отмирания, подгорания. Плохо растут корни растений, которые иногда ослизняются, меньше формируется корневых волосков.

При оптимальном содержании в тканях кальция плоды не растрескиваются, хорошо хранятся, меньше поражаются грибковыми заболеваниями.

Микроэлементы

Бор – способствует опылению, оплодотворению, развитию генеративных органов, формированию корнеплодов. Бор не перемещается в растении. При борном голодании опадают бутоны, по всей поверхности плодов появляются темные пятна, точки роста стеблей чернеют, концы корней отмирают. При недостатке бора у свёклы развивается болезнь «гниль сердечка», у картофеля – парша. Бор необходим бобовым культурам для образования клубеньков.

Медь улучшает углеводный и белковый обмен, усиливает интенсивность дыхания, при ее недостатке листья бледнеют и вянут. Особенно не хватает меди на торфяных почвах.

Молибден участвует в синтезе белков, способствует усвоению растением свободного атмосферного азота, повышению содержания сухого вещества и аскорбиновой кислоты в плодах. Недостаток молибдена у бобовых культур проявляется по типу азотного голодания, у белокочанной капусты появляются пятна на листьях, края закручиваются, увядают, молодые листья скручиваются в спираль, у цветной капусты не образуется головка.

Марганец необходим для образования плодов и семян, повышает устойчивость растений к вирусным болезням. При его недостатке листья приобретают узорчатую окраску с зелеными жилками, цветки не опыляются.

Цинк повышает фотосинтетическую активность и осмотическое давление в клетках растений.

Кобальт и йод усиливают активность многих ферментов, повышают морозостойкость и засухоустойчивость овощных растений.

Железо входит в состав хлорофилла. При его отсутствии листья обесцвечиваются и не могут ассимилировать углекислоту воздуха.

Сера необходима для образования белков. При ее недостатке растения светлеют, жилки молодых листьев с верхней стороны имеют светло-желтую окраску, а с нижней – лиловую.

Поглощение элементов питания

Элементы питания поглощаются растениями в основном корневой системой – при дыхании корней в почвенный раствор выделяется углекислота в виде ионов Н и НСО3, где происходит обмен ионов почвенного раствора на ионы угольной кислоты. Поглощение элементов питания зависит от интенсивности дыхания корней, объема корневой системы, температуры почвы. Элементы питания поглощаются и листьями, но намного медленнее, чем корнями.

При температуре почвы 100С хуже всего усваивается азот, затем фосфор и магний. Увеличение температуры почвы в пределах от 12 до 18°С удваивает поступление фосфора на каждые 2°С.

Поглощение зависит от формы, в которой находится элемент, например: из минеральных удобрений усваивается лучше, чем из почвы; из растворенных удобрений лучше, чем из сухих.

Потребность овощных растений в элементах питания по периодам роста и развития:

- от всходов до конца рассадной фазы овощные растения больше нуждаются в фосфоре и калии, азот необходим только в небольших количествах в нитратной форме;

- в период образования розетки листьев и корней растение больше нуждается в азоте, фосфор и калий необходимы в меньшей степени;

- в фазе бутонизации и цветения необходимы фосфор и микроэлементы, особенно бор;

- в начальный период плодообразования растения особенно требовательны к азотному питанию и потребляют много кальция;

- в последующие периоды, так как идет процесс накопления сахаров, необходимо фосфорно-калийное питание, а также микроэлементы.

Кислотность почвенного раствора

На пищевой режим овощного растения большое влияние оказывает кислотность почвенного раствора. В кислых почвах много ионов водорода Н и они конкурируют с другими положительно заряженными ионами – элементами питания.

На кислых почвах (рН менее 5,0) уменьшается поступление в растения азота, фосфора, магния, калия, кальция, молибдена и настолько увеличивается подвижность алюминия, железа и марганца, что они начинают оказывать вредное действие на растения и микроорганизмы, усиливается поражение капусты килой. На щелочных почвах проявляется дефицит фосфора и большинства микроэлементов, особенно бора и железа, развиваются болезни (фомоз свёклы).

По отношению к кислотности почвенного раствора овощные культуры можно подразделить на несколько групп:

1-я группа. Культуры, которые плохо растут на кислых почвах, угнетаются – свёкла, капуста, луки, салат, шпинат. Оптимальный уровень рН для их роста составляет 6,0 – 6,8.

2-я группа. Культуры, которые могут расти в широких пределах рН (от 5,0 до 6,8) – щавель, ревень, горох, кольраби.

3-я группа. Остальные овощные культуры, для них уровень рН должен находиться в пределах 5,5 – 6,8.

Внесение извести устраняет кислотность почвы, улучшает ее структуру, усиливает жизнедеятельность микроорганизмов, разлагающих органические удобрения. Чрезмерное внесение извести приводит к уменьшению доступности для растений фосфора, бора и марганца.

Концентрация почвенного раствора

Концентрация почвенного раствора связана с нарушением водного обмена. С увеличением количества солей в объёме раствора до оптимума повышается вынос элементов питания, улучшается рост растений. Дальнейшее повышение концентрации (засоление) снижает водопотребление, задерживает рост и развитие растений, уменьшает размеры листьев, уменьшает долю корней в общей биомассе растения, а также приводит к гибели растений. Чем выше концентрация почвенного раствора, тем хуже растения поглощают воду, а из элементов питания – кальций и магний, что проявляется в некрозе (усыхании) листьев салата и листовых капуст, появлении вершинной гнили плодов томата и перца. Отношение культур к концентрации почвенного раствора определяется их возрастом.

Оптимальные концентрации:

Морковь – 0,025 г/1 л для молодого растения,

0,050 г/1 л для взрослого растения.

Свёкла – 0,10 г/1 л для молодого растения,

0,15 г/1 л для взрослого растения.

Огурец – 0,035 г/1 л для молодого растения,

0,070 г/1 л для взрослого растения.

Соленеустойчивые культуры – кукуруза, морковь, огурец, редис, чеснок; погибают при засолении 0,1 – 0,4%.

Среднесолеустойчивые культуры – лук, томат, репа; погибают при засолении 0,4 – 0,6%.

Высокосолеустойчивые культуры – свёкла, баклажан, тыква, арбуз, кабачок; переносят засоление почвы до 1%.

Партенокарпические сорта и гибриды огурца переносят большие концентрации почвенного раствора, чем пчелоопыляемые.

Для борьбы с засолением почвы в открытом и защищенном грунте рекомендуются следующие агротехнические приемы:

- внесение удобрений только по результатам агрохимического анализа почвы;

- использование органических удобрений, сидеральных паров с включением культур, способствующих рассолению почвы (донник);

- гипсование;

- концентрация жидких подкормок не должна превышать 70 г минеральных удобрений на 10 л воды;

- в теплицах при наличии дренажной системы периодическое промывание грунта.

Для получения существенных прибавок необходимо вносить повышенные дозы минеральных удобрений, причем азот должен преобладать над фосфором и калием. В связи с этим возникает проблема сохранения качества урожая, и, прежде всего, повышенного накопления нитратов в овощах. В организме человека нитраты восстанавливаются до нитритов, которые, проникая в кровь, способствуют превращению оксигемоглобина в метгемоглобин. Избыток соединений метгемоглобина в организме человека вызывает нарушения кислородного обмена и происходит отравление по типу угарного газа.

Нитраты накапливаются в разных органах овощных культур: у свеклы, редьки, редиса, моркови – в корнеплодах; у капусты – в кочерыге, у лука – в донце, у листовых – в листьях. Существуют сортовые особенности накопления нитратов (морковь сорта Шантане 2461 накапливает 44 мг/кг, Нантская 4 – 156 мг/кг), а также зависимость их накопления от освещенности: чем ниже освещенность, тем больше нитратов, и наоборот. В овощах, выращенных в теплицах, всегда нитратов больше.

На содержание нитратов в продукции оказывают влияние время сбора (утром больше, чем вечером), режим увлажнения (недостаток влаги увеличивает их содержание) продолжительность хранения (с увеличением срока содержание нитратов снижается) и термическая обработка овощей (варка).

Для повышения качества продукции и снижения концентрации нитратов необходимо рассчитывать дозы NPK только на планируемый урожай на основе данных почвенной диагностики; применять органические удобрения (подстилочный навоз, солому, торф); добиваться равномерного распределения удобрений по поверхности почвы; вводить в овощной севооборот многолетние и однолетние травы и своевременно очищать поля от сорняков, не допуская затенения культурных растений.

Известно, что организм человека страдает прежде всего от суммарной нитратной нагрузки. Безопасное суточное потребление нитратов составляет 4 мг на 1 кг массы тела.

Для контроля за содержанием нитратов в продукции специально разработаны предельно допустимые концентрации (ПДК): для капусты белокочанной ранней – 400, поздней – 250, томатов и огурцов – 150, свёклы – 1400 и лука репчатого – 80 мг/кг сырой массы. ![]()

Контрольные вопросы

1. Какие элементы питания наиболее важны в период плодообразования?

2. Какие овощные культуры не переносят кислой реакции почвенного раствора?

3. Как снизить содержание нитратов в овощах?

Высокие темпы роста и развития овощных растений требуют бесперебойного снабжения их элементами питания в течение всего периода вегетации. Это вызывает необходимость постоянного повышения почвенного плодородия и оптимизации минерального питания растений. Почвы, предназначенные для выращивания овощных культур, должны, прежде всего, иметь высокое содержание гумуса.

Гумус или перегнойные вещества образуются в результате разложения органических остатков при участии микроорганизмов, воздуха и воды. От содержания гумуса в почве зависят её структура, водно-воздушный и питательный режимы. В гумусе находится почти весь почвенный азот, большое количество фосфора, серы и микроэлементов. Эти элементы питания в результате разложения гумуса микроорганизмами становятся доступными для растений. Вклад такого поступления элементов питания значителен и может достигать в зависимости от биологических особенностей культуры от 30 до 100%.

В условиях Сибири наиболее богаты гумусом чернозёмные и пойменные почвы, значительно меньше его в серых лесных и особенно дерново-подзолистых почвах.

Содержание гумуса зависит также от гранулометрического состава, обусловленного наличием песка или глины. Чем легче гранулометрический состав почвы, тем больше в ней песка и меньше накапливается гумуса. Из-за различного гранулометрического состава на супесчаных почвах содержание гумуса не превышает 1-2%, на легкосуглинистых – 3-4, тяжелосуглинистых – 5-6%.

Усвоение питательных веществ растениями зависит также от реакции почвенного раствора. Для большинства овощных культур оптимальный рН среды находится в пределах 6,5-7,5. При более низком рН необходимо проводить известкование (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Дозы извести (СаСО3) при известковании почв, т/га

Типы почв |

рН водной вытяжки |

|||||

5,5 и ниже |

5,6 |

5,8 |

6,0 |

6,2 |

6,5 |

|

Песчаные и легкосуглинистые |

4,0 |

3,5 |

3,0 |

2,5 |

2,0 |

1,5 |

Средне- и тяжелосуглинистые |

6,0 |

5,5 |

5,0 |

4,5 |

40 |

3,5 |

Известь лучше всего вносить осенью, под зяблевую вспашку. При щелочной реакции среды необходимо использовать физиологически кислые удобрения, например, сульфат аммония.

Органические удобрения

Одним из лучших органических удобрений является навоз, но не свежий, так как он содержит много семян сорных растений и возбудителей болезней. Экономически более целесообразно использовать свежий соломистый навоз в качестве биотоплива, т. е. для обогрева грунта в теплицах, парниках или тоннелях, а на следующий год вносить как удобрение.

По степени разложения лучшим является полуперепревший навоз, в котором солома приобретает тёмно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается.

Перегной чаще используется для приготовления рассадных и тепличных грунтов, как удобрение под культуры, которые не переносят внесения навоза (морковь).

Навоз вполне можно заменить компостом. Для его приготовления используют растительные остатки, пищевые отходы, опилки.

Для уменьшения плотности почвы можно использовать опилки лиственных пород, лучше вылежавшиеся не менее 2 лет. При этом обязательно внесение с ними азотных удобрений.

Чистый торф как удобрение мало пригоден, так как практически не содержит доступных растению питательных веществ, применяется для искусственных грунтов и изготовления горшочков.

Птичий помёт – наиболее концентрированное органическое удобрение. Его вносят в небольших дозах (100-150 г/м2) под перекопку почвы в теплицах, но чаще используют в подкормках. Особенно эффективен на томатах.

Органические удобрения лучше всего вносить один раз за ротацию – в паровое поле, осенью под перепашку почвы. Минимальной считают дозу, необходимую для компенсации потерь гумуса в почве. Минимальные дозы органических удобрений в пересчете на 1 год для навоза свежего 16 т/га, полуперепревшего – 12, перепревшего – 11, жидкого бесподстилочного – 29 и перегноя – 10 т/га. Если в севообороте 5 полей, то эти показатели должны быть увеличены в 5 раз. Максимальная доза органических удобрений не должна превышать потребность культуры в азоте.

Минеральные удобрения

Дозу минеральных удобрений подсчитывают как разницу между общей потребностью в данном элементе питания и поступлением питательных веществ с органическим удобрением, если оно вносится.

Из табл. 3.2-4 находят общую (расчетную) дозу азота, фосфора и калия для овощной культуры (рекомендации разработаны В.М. Назарюком, ИПА СО РАН). Полученные дозы минеральных удобрений в действующем веществе переводят в туки, а затем определяют общую потребность по видам удобрений для каждой культуры и для севооборота в целом.

Таблица 3.2. Расчетные дозы азота под планируемый урожай овощных культур, кг/га

Культура |

Планируемая урожайность, т/га |

Содержание в пахотном слое азота, мг/кг |

||||||||||

< 10 |

10-20 |

20-30 |

||||||||||

Гумус, % |

||||||||||||

1-2 |

2-3 |

> 3 |

1-2 |

2-3 |

> 3 |

1-2 |

2-3 |

> 3 |

||||

Капуста |

40 |

110 |

80 |

50 |

50 |

30 |

0 |

0 |

0 |

0 |

||

60 |

180 |

140 |

100 |

120 |

90 |

50 |

80 |

40 |

0 |

|||

80 |

270 |

210 |

150 |

200 |

150 |

100 |

150 |

100 |

50 |

|||

Свекла |

50 |

120 |

90 |

50 |

90 |

60 |

30 |

30 |

0 |

0 |

||

Морковь |

50 |

120 |

90 |

50 |

90 |

60 |

30 |

30 |

0 |

0 |

||

Томат |

50 |

120 |

90 |

60 |

90 |

60 |

30 |

30 |

0 |

0 |

||

Огурец |

30 |

100 |

80 |

70 |

60 |

45 |

30 |

30 |

0 |

0 |

||

Лук репчатый |

25 |

150 |

110 |

80 |

120 |

90 |

45 |

90 |

45 |

0 |

||

Лук зеленый |

15 |

120 |

90 |

60 |

90 |

60 |

45 |

60 |

45 |

0 |

||

Лук севок |

10 |

70 |

60 |

40 |

40 |

40 |

30 |

0 |

0 |

0 |

||

Редька |

25 |

100 |

80 |

60 |

60 |

45 |

30 |

0 |

0 |

0 |

||

Картофель ранний |

20 |

90 |

70 |

50 |

50 |

40 |

30 |

30 |

0 |

0 |

||

Таблица 3.3. Расчетные дозы фосфора под планируемый урожай овощных культур, кг/га

Культура |

Планируемая урожайность, т/га |

Содержание в пахотном слое фосфора, мг/ 100 г |

||||

< 10 |

11-15 |

16-20 |

21-25 |

> 25 |

||

Капуста |

40 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

60 |

110 |

100 |

80 |

70 |

50 |

|

80 |

160 |

140 |

120 |

100 |

80 |

|

Свекла |

50 |

120 |

100 |

90 |

80 |

60 |

Морковь |

50 |

100 |

90 |

70 |

60 |

50 |

Томат |

50 |

150 |

120 |

100 |

70 |

50 |

Огурец |

30 |

90 |

80 |

60 |

50 |

40 |

Лук репчатый |

25 |

50 |

40 |

40 |

40 |

0 |

Лук зеленый |

15 |

50 |

40 |

40 |

40 |

0 |

Лук севок |

10 |

50 |

40 |

40 |

40 |

0 |

Редька |

25 |

60 |

60 |

50 |

30 |

20 |

Картофель ранний |

20 |

90 |

70 |

60 |

40 |

40 |

Таблица 3.4. Расчетные дозы калия под планируемый урожай овощных культур, кг/га

Культура |

Планируемый урожай, т/га |

Содержание в пахотном слое калия, мг/ 100 г |

||||

< 10 |

11-15 |

16-20 |

21-25 |

> 25 |

||

Капуста |

40 |

140 |

120 |

100 |

80 |

70 |

60 |

210 |

180 |

160 |

130 |

100 |

|

80 |

280 |

250 |

210 |

170 |

140 |

|

Свекла |

50 |

260 |

220 |

190 |

160 |

130 |

Морковь |

50 |

160 |

140 |

120 |

100 |

80 |

Томат |

50 |

170 |

150 |

130 |

100 |

80 |

Огурец |

30 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

Лук репчатый |

25 |

80 |

70 |

60 |

50 |

40 |

Лук зеленый |

15 |

100 |

80 |

70 |

60 |

50 |

Лук севок |

10 |

40 |

40 |

40 |

40 |

0 |

Редька |

25 |

90 |

80 |

70 |

60 |

40 |

Картофель ранний |

20 |

160 |

140 |

120 |

100 |

80 |

1. Какие органические удобрения применяются под овощные культуры?

2. Какие сроки внесения органических и минеральных удобрений считаются оптимальными?

3. Каков принцип расчета доз минеральных удобрений?