13. ЗЕЛЕННЫЕ И ПРЯНО-ВКУСОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

После изучения главы вы будете знать: особенности возделывания однолетних и многолетних зеленных и пряно-вкусовых культур и значение их в питании человека.

13.1. ОДНОЛЕТНИЕ ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

|

Цикорные салаты: эндивий и эскароил Кресс-салат (садовый кресс, перечная трава) |

Эта группа объединяет культуры, у которых в пищу используют листья. Сюда относятся различные виды салатов, шпинат, листовая горчица, кресс-салат, огуречная трава и др. Укроп и кориандр используют и как зеленные, и как пряно-ароматические растения. Зеленные культуры отличаются скороспелостью: через 20-40 дней после всходов они готовы к уборке и рано дают зелень. В их листьях содержатся почти все известные витамины, кроме В12 и D. Особенно богаты они аскорбиновой кислотой, каротином, витамином Р, являются также источником минеральных солей, поставляют организму клетчатку и пектин.

САЛАТ ПОСЕВНОЙ (Lactuca sativa L.)

Химический состав и питательная ценность. Химический состав салата очень разнообразен. В сухом веществе основную долю составляют углеводы в виде моносахаров и клетчатки. Много азотистых соединений: в листьях и кочанах сырого белка от 0,62 до 2,94%, в семенах — до 30% (на сырое вещество). Содержание витаминов сбалансировано и их соотношение более благоприятно, чем в других овощах. Есть витамины С, В, В2, Е, К, РР, фолиевая кислота, каротин. К специфическим веществам салата относятся каучук, маннит, смолы, лактуцин, алкалоид гиосциамин, содержащиеся в млечном соке растения. Регулирующее действие салата на водный баланс организма связано с благоприятным соотношением в растениях калия и натрия. Освежающее и бодрящее действие объясняется наличием лимонной кислоты, которая содержится в млечном соке, имеющемся в большом количестве в жилках листьев.

Соком салата лечат хронические гастриты, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки. Салат применяется в лечебном питании при гипертонической болезни, оказывает общеукрепляющее и легкое снотворное действие. Его рекомендуют включать в пищевой рацион при сахарном диабете, ожирении, малокровии, аллергии. Из стеблей салата получают латекс (лактукарий), широко применяемый в гомеопатии.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Астровых (рис. 20). Образует розетку зеленых листьев со всеми оттенками, в том числе с желтизной и с пигментацией антоцианом разной степени – красной, фиолетовой, коричневой. Лист цельный или надрезанный, гладкий или волнистый (курчавый), округлый или удлиненный. Кочан от крупноплоского до удлиненно-овального, рыхлый или плотный, от 5 до 15 см в диаметре. Соцветие — корзинка. Семена белые, коричневые или черные. Масса 1000 семян 0,8-1,3 г, сохраняют высокую всхожесть 3-4 года. От массовых всходов до образования розетки листьев 45-55 дней, кочана – 50-90 дней, до созревания семян – 100-130 дней.

Рис.20.Салат листовой

Выделяют 5 разновидностей салата посевного: листовой с цельнокрайними или рассеченными на доли листьями; листовой с цельной пластинкой листа и волнистым краем; кочанный – листья округлой или почти треугольной формы образуют в центре розетки кочаны различной плотности; салат ромэн – с удлиненно-овальным кочаном и листьями, приподнято расположенными в розетке; спаржевый – с сильно утолщенным стеблем.

Биологические особенности. Растение холодостойкое. В фазе розетки листьев и в период кочаноооразования выдерживает заморозки до -5°С. Оптимальная температура для роста листьев 15...25°С. В условиях круглосуточной освещенности и при пониженной (12°С) температуре воздуха цветоносные побеги образуются поздно. Салат относится к светолюбивым растениям длинного дня, ускоряющим свое развитие с увеличением продолжительности освещения. Причем чем скороспелее сорт, тем быстрее он при длинном дне (более 12 ч) переходит к фазе образования цветоносных побегов.

Корневая система развита слабо и почти вся находится в верхнем слое почвы. В связи с быстрыми темпами роста требует высокоплодородных почв с внесением органических удобрений под предшествующую культуру. Внесение минеральных удобрений, особенно азотных, необходимо ограничивать, так как растения интенсивно накапливают нитраты и отрицательно реагируют на высокую концентрацию минеральных солей.

Сорта. Листовые: Московский парниковый, Изумрудный, Атлет, Творец, Дубрава, Ералаш, Кредо - формируют розетку светло-зеленых листьев через 40-50 дней, устойчивы к стеблеванию.

Полукочанные среднеспелые (55-70 дней) сорта с ярко-зелеными хрустящими листьями: Азарт, Кучерявец одесский, Клавир, Домино, Бостон.

К среднеспелым кочанным относятся Крупнокочанный, Фестивальный, Олимпус, Берлинский желтый, Крастал, Полона – период вегетации 52-70 дней, масса кочана 300-450 г, листья зеленые.

Позднеспелые кочанные сорта (Колобок, Сет, Тарзан) через 70-75 дней от всходов формируют плотный кочан округлой или округло-плоской формы, массой до 500 г, с зелеными сочными хрустящими листьями.

Для защищенного грунта пригодны сорта, устойчивые к низкой освещенности: листовые – Балет, Новогодний; кочанные – Вклад, Данко.

Агротехника. Хорошо растет на участках, где под предшествующую культуру были внесены органические удобрения. Хорошие предшественники — огурцы, ранняя капуста, кабачки. Листовой салат можно размещать как уплотнитель в междурядьях капусты, томата, в пленочных теплицах после высадки рассады огурцов.

Листовой салат выращивают посевом семян в грунт. Сеют загущенно, из расчета 2-3 кг/га, с расстоянием между рядами 40-60 см, глубина заделки семян 2 см. Сеять можно с конца апреля по конец мая, чтобы удлинить сроки использования. Высевать в летние месяцы нецелесообразно из-за высокой температуры почвы – семена могут не взойти.

Кочанные сорта для получения самой ранней продукции выращивают рассадой. Возраст рассады – 25-30 дней, посев – в конце марта - начале апреля, высадка в грунт – в первой декаде мая. Выращивать рассаду можно посевом семян в горшочек (3×3 или 4×4 см) или с пикировкой. Оптимальная температура после всходов днем 12...16°С, ночью 8...10°С. Схема посадки в открытый грунт 40-50×20 см. Посев семенами в грунт проводят в конце апреля - начале мая. После формирования 2-3 листьев посевы прореживают на расстоянии 20-25 см. Удаленные растения можно пересадить. Поливают регулярно, лучше по бороздам.

Листовой салат убирают через 30-40 дней, срезая растения у поверхности почвы. Кочанные сорта убирают по мере образования хорошо выполненных кочанов, в сухую погоду, лучше вечером. После уборки в жаркий день и после дождя салат быстро теряет свежесть и загнивает. При комнатной температуре листовой салат сохраняется не более суток, кочанный – 3-4 суток. В холодильнике в полиэтиленовых пакетах хранится без потери питательной ценности 2-3 недели.

Агротехника салата ромэн в открытом грунте такая же, как у кочанного.

СПАРЖЕВЫЙ САЛАТ (стеблевой) (Lactuca asparagus L.)

Химический состав и питательная ценность. В пищу употребляют листья и стебли. Содержит витамины С, каротин, B1, B2, В6,Е, К, PP. Богат минеральными солями, в нем содержится до 50 химических элементов, что является одним из самых высоких показателей среди овощей. Благоприятно действует на водный баланс организма. В млечном соке имеется гликозид лактуцин, который успокаивающе действует на нервную систему, снижает давление, улучшает сон и пищеварение. Способствует образованию антисклеротического вещества — холина. Стимулирует выведение из организма холестерина.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Астровых. Стебель толстый, сочный, диаметром 5-8 см, высотой до 80 см, листья сидячие. Распространены 2 формы: с овальными листьями, коротким утолщенным стеблем, поздним сроком цветения и с узкими листьями, тонким длинным стеблем, более ранним сроком цветения. Окраска листьев может быть от светло-зеленой до красной, поверхность листа – от гладкой до морщинистой. Цветоносный стебель прямой, сильно разветвленный, высотой до 1,5 м. Семена очень мелкие, белые, желтые или черные. Спаржевый салат издавна возделывают в Китае под названием во-чу. Распространен в Монголии, Корее, Японии. Можно успешно возделывать и в условиях Сибири.

Биологические особенности. Растение холодостойкое. Оптимальная температура почвы для прорастания семян 12...15°С, всходы могут длительное время переносить температуру воздуха 1...2°С и несколько суток – заморозки от -3 до -5°С. Оптимальная температура для роста 17...20°С, в период цветения 20...25°С. Является растением длинного дня, т. е. чем длиннее световой день, тем быстрее растение образует цветонос, поэтому хорошая масса листьев и утолщенного стебля формируется только на коротком дне. Лучше идет вегетативный рост растений, особенно при недостаточной освещенности, когда ночная температура воздуха ниже дневной на 4...8°С. Требователен к влаге. Высокая температура и недостаточная влажность воздуха приводят к преждевременному стеблеванию, листья и стебли приобретают горький вкус. Хорошо растет только на почвах плодородных, с высоким содержанием гумуса и нейтральной реакцией почвенной среды (рН 6,1-6,6).

Сорт. Светлана.

Агротехника. Выращивать можно посевом семян в первой декаде мая, но лучше рассадным способом. Возраст рассады 30-35 дней, посев 10-15 апреля. Рассаду высаживают в середине мая. Расстояние между рядами 40 см, между растениями в ряду – 30 см (на такое же расстояние прореживают). Расход семян 2-3 кг/га. От высадки рассады до начала уборки – 40-80 дней. Сбор урожая проводят при образовании на растении 15-20 листьев и до бутонизации. Стебли убирают через 110-120 дней после посева. За 15-20 дней до их уборки срезают боковые листья. Для зимнего хранения салат сеют в конце мая и убирают в конце сентября, выкапывая растения с корнем. Листья на две трети длины стебля обрезают. Хранят при температуре 1...2°С в хранилищах.

Из видов цикория хозяйственное значение как салатные растения имеют два: цикорий обыкновенный (интибус) и цикорный салат (эндивий). У цикория обыкновенного типа витлуф рост листьев происходит в зимний период за счет питательных веществ корнеплода. При выгонке без доступа света образуется кочанчик. За последние годы выведено несколько сортов салатного цикория, дающих продукцию из открытого грунта в летне-осенний период. Они формируют кочанчики, не уступающие по пищевым достоинствам витлуфу. У цикорного салата (эндивия) используют молодые листья в фазе розетки. Различают две формы этого вида: эндивий и эскариол.

САЛАТНЫЙ ЦИКОРИЙ (витлуф) (Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi)

Химический состав. Листья богаты минеральными солями, благотворно влияющими на деятельность почек и печени. Горький вкус придает гликозид интибин, способствующий кровеобразованию. Содержит также углевод инулин. Является диетическим продуктом.

Ботаническое описание. Двулетнее растение семейства Астровых. В первый год образует длинные конической формы белые корнеплоды и розетку темно-зеленых удлиненных листьев. На второй год – высокий ветвистый цветонос, цветки и семена. Зимой из корнеплодов получают кочанчики с сочными белыми листьями, которые используют в пищу.

Биологические особенности. В период вегетативного развития отличается холодостойкостью. При длительном (около 20 дней) воздействии на прорастающие семена и всходы низких температур (0...2°С) в первый год могут образоваться цветоносные побеги. Растения, сформировавшие корнеплоды, переносят морозы до -30°С и могут зимовать в открытом грунте. Успешной выгонке должен предшествовать 40-50- дневный период хранения корнеплодов при низких положительных температурах (2...6°С). По требованиям к почвенному питанию и влажности витлуф близок к таким корнеплодам, как морковь. Особенно отзывчив на калийные удобрения, недостаток которых ведет к преждевременному стеблеванию. На кислых почвах растет плохо.

Сорта. Конус, Ракета.

Агротехника.

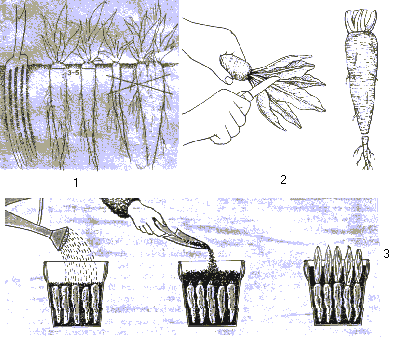

Посадочный материал (корнеплоды) выращивают в открытом грунте. Посев – в середине мая, расход семян 3 кг/га. Расстояние между рядами 40-60 см, прореживание в фазе 2 листьев через 4-6 см. При прореживании удаляют все растения, листья которых прижаты к земле, – они склонны к цветушности. В период вегетации интенсивно рыхлят, поливают. Убирают корнеплоды до наступления устойчивых заморозков – в конце сентября. На выгонку отбирают корнеплоды диаметром 3-5 см. Листья срезают, оставляя черешки длиной 5 см, чтобы не повредить точку роста. Хранят в подвале в ящиках с песком или в открытых полиэтиленовых мешках при 0...1°С. Выгонку можно начинать не раньше 30 дней после уборки корнеплодов. Выгоняют в глубокой таре, заполненной почвенным субстратом, в темноте. Корнеплоды выравнивают до 15-18 см, подрезая кончики, головку очищают от загнивших черешков. Высаженные корнеплоды обильно поливают и сверху насыпают слой почвы до 25 см. При температуре выгонки 16...18°С кочаны готовы к уборке через 17-18 дней, но они будут горчить. При 10°С период выгонки составит 25-30 дней, но кочаны получаются плотные, сочные и почти без горького привкуса (рис. 21).![]()

Рис. 21. Выращивание салатного цикория:

1 – отбор корнеплодов; 2 – обрезка ; 3 – выгонка

Сорта и гибриды кочанных сортов, получаемые в открытом грунте, можно использовать для осеннего потребления. Агротехника их такая же, как для кочанных сортов салата латука.

Рубелло F1,Крозара, Маура, Систа – у всех этих сортов в пищу в свежем и тушеном виде используют только кочаны без розеточных листьев, обладающих повышенной горечью. Сорт Систа – раннеспелый (70-75 дней), кочан круглый, до 420 г, наружные листья интенсивного красного цвета с белыми жилками. Сорта Крозара и Маура – среднеспелые (90-105 дней), у первого – кочан светло-зеленый с красным вкраплением по краю листа, листья крупнопузырчатые, волнистые, у сорта Maypa кочан округлый, плотный, покрыт красно-фиолетовыми крупнопузырчатыми гофрированными листьями с четко выраженными белыми жилками.

ЦИКОРНЫЕ САЛАТЫ: ЭНДИВИЙ (Cichorium endivia)

и ЭСКАРИОЛ (C. еndivia var. latifolium).

Химический состав. По сравнению с листовым и кочанным салатом эндивий и эскариол являются более ценными источниками аскорбиновой кислоты и каротина. Особенно богаты солями железа, кальция, магния. Содержат легкоусвояемый углевод инулин, ценный для больных диабетом. Слегка горьковатый привкус листьев обусловлен присутствием ингибина. Это вещество является мочегонным средством, улучшает аппетит.

Ботаническое описание. Двулетние растения семейства Астровых. Родина – Индия. В культуре известны с древних времен. Оба растения образуют мощную розетку листьев, но различаются формой листа: у эндивия листья удлиненные, глубоко рассеченные с курчавыми или фестончатыми краями; у эскариола – широкие, цельнокрайние, ровные или слегка волнистые. Окраска листьев от светлой зеленовато-желтой до темно-зеленой.

Биологические особенности. Требования к условиям произрастания схожи с обычным салатом латуком. В фазе всходов повреждаются заморозками -1…-2°С, но в фазе товарной спелости выдерживают морозы до -8°С. При низких весенних температурах воздуха (5...10°С) и на длинном дне могут формироваться цветоносные побеги. Как и все зеленные культуры, для получения качественной продукции нуждаются в высокоплодородных почвах, хорошем обеспечении влагой и не переносят избытка азота.

Сорта. Распространены сорта эндивия Желтый кудрявый и Зеленый кудрявый, эскариола – Батавия широколистная и Розабелла.

Агротехника. Выращивают так же, как кочанный салат. Целесообразней выращивать рассадой в возрасте 25-30 дней (посев в конце апреля). Высаживают рассаду в грунт в третьей декаде мая, загущенно (40x20 см) или разреженно (60x40 см). При загущенной посадке формируется более компактная розетка, однако ускоряется стеблевание растений. Можно высевать семенами в грунт в первой декаде мая, а для осеннего использования – в середине июля. Поливать необходимо по бороздам, чтобы влага не попадала внутрь розетки. Чтобы снизить горечь, листья отбеливают. Для этого грядки укрывают светонепроницаемым материалом (растения должны быть сухие) или связывают розетку листьев в пучок. Для хранения их выкапывают с комом земли и помещают в ящики с влажным песком в хорошо проветриваемом хранилище. На хранение закладывают неотбеленные растения, они дольше не портятся и отбеливаются в темном помещении.

Химический состав. Шпинат ценен в первую очередь как источник аскорбиновой кислоты, каротина, азотистых веществ и солей железа. Консервированная и замороженная продукция сохраняет питательные качества. Его используют в детском и диетическом питании как компонент, содержащий противорахитический витамин D, а также хлорофилл, близкий по химическому составу к гемоглобину крови.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Маревых. На ранней стадии образует розетку диаметром 15-30 см из 10-12 листьев, расположенных горизонтально или приподнятых. Листовые пластинки цельные, от округлых до удлиненно-овальных, зеленые или темно-зеленые. Поверхность гладкая, морщинистая или пузырчатая. Длина 8-12 см, ширина 6-9 см (рис. 22). Могут быть как двудомные, так и однодомные особи. Мужские растения менее облиствены, раньше цветут. Женские – более урожайные и остаются зелеными после цветения. Обычное соотношение между мужскими и женскими растениями в посеве 1:1. Семена (плоды) – односемянные зеленовато-коричневые или сероватые орешки, гладкие, у некоторых сортов – с несколькими шипами. Масса 1000 шт. семян 9-10 г. Сохраняют всхожесть 2-3 года.

Рис. 22. Шпинат

Биологические особенности. Семена прорастают при 6°С. Оптимальной после появления всходов является температура 20°С, в дальнейшем – 15-18°С. При сухой и жаркой погоде листья грубеют, быстро образуются цветоносные побеги. Молодые растения выдерживают весенние заморозки до -8°С. Фаза хозяйственной годности заканчивается с началом роста цветоносного побега. В условиях Сибири на длинном дне этот период составляет 15-25 дней. Семена созревают через 90-110 дней после всходов. При коротком дне (10-12 ч) цветоносные побеги могут появиться через 30-45 дней после всходов.

Корневая система развита слабо. Шпинат требует рыхлых, богатых перегноем почв с рН 6,0.

Сорта. Раннеспелые сорта – Горди, Исполинский; среднеспелые – Жирнолистный, Матадор; позднеспелый – Виктория. Позднеспелые сорта имеют более продолжительный период до начала стеблевания.

Агротехника. Осенью под перепашку почвы вносят 40-50 т/га перегноя. Сеют в конце апреля – начале мая, позже – только позднеспелые сорта. Для осеннего использования и переработки пинат сеют 1-15 августа. Норма высева семян 20-30 кг/га, глубина заделки 3-4 см, расстояние между рядами 40-50 см. Для ускорения всходов семена замачивают на 1-2 дня. Всходы появляются на 8-10-й день. Можно выращивать как уплотнитель в посадках капусты, огурца, в освобождающихся теплицах. Убирают выборочно, при формировании 6-10 листьев, первыми – мужские растения, после появления в розетке зачатка центрального соцветия. Срезают утром.

КРЕСС-САЛАТ (садовый кресс, перечная трава) (Lepidium sativum L.)

Химический состав и питательная ценность. Листья богаты железом, калием, кальцием, аскорбиновой кислотой (56-120 мг/100 г), каротином, рутином, а также витаминами группы В. Найден гликозид глюкотрепеолин, который содержит в своем составе йод и серу. Содержатся глюкозид горчичного масла и бензолцианид, придающие горчичный вкус и аромат растению.

При систематическом употреблении в пищу кресс-салат снижает артериальное давление, улучшает сон. В народной медицине его применяют против различных опухолей, карбункулов, болей в желудке, импотенции и др. В диетическом питании применяют при авитаминозах. В пищу используют листья и молодые стебли, напоминающие вкус листовой горчицы или хрена.

Ботаническое описание. Однолетнее скороспелое растение семейства Капустных. Цветоносный стебель прямостоячий, голый, высотой 40-80 см. Прикорневые листья собраны в небольшую розетку высотой 4-7 см, диаметром 11-12 см. Они могут быть цельными или рассеченными на доли. Верхние стеблевые листья большей частью линейные, цельнокрайние. Соцветие – удлиненная рыхлая кисть. Плоды – стручочки: округло-овальные, голые, очень мелкие (длина 5-6, ширина 3-4 мм). Семена гладкие, светло-коричневые, длиной 2-3, шириной 1-1,5 мм. Масса 1000 семян 1,6-3,3 г.

Биологические особенности. Холодостойкий, всходы появляются на 3–4-й день после посева. С образованием 7-11 листьев (через 20-35 дней после посева) стебель вытягивается – наступает срок уборки. Семена созревают через 60-65 дней. Кресс-салат – растение длинного дня и в Сибири в весенне-летний период быстро переходит к стеблеванию, поэтому выращивать его нужно рано весной, поздно осенью и в закрытом грунте. Хорошо растет на почвах легких, плодородных.

Сорта Ажур, Весть, Данский, Дукат, Забава рекомендованы для выращивания в открытом грунте и теплицах.

Агротехника. Семена высевают рано весной, повторяют посевы через 10-15 дней. Норма высева до 20 кг/га, расстояние между рядами 10-15 см, глубина заделки семян 1,5-2,0 см. Сеют сплошным загущенным способом. Поливы регулярные. Уже через 10 дней после всходов растения можно срезать и посеять снова. В условиях Сибири семена хорошо вызревают.

ГОРЧИЦА САРЕПТСКАЯ (салатная) (Brassica juncea L.)

Родина – Китай, где она известна под названием кай-цой – китайская салатная, или капустнолистная горчица. Широко возделывается в странах Юго-Восточной Азии, Америке, Западной Европе.

Химический состав и питательная ценность. Листья содержат много калия, витамина С, каротина, что позволяет отнести ее к группе наиболее ценных желто-зеленых овощей. Листья употребляют в свежем, соленом, консервированном, сушеном виде. Формы с утолщенным съедобным стеблем используют в начальный период развития в свежем, тушеном, маринованном, соленом виде.

Семена содержат до 35% липидов (жирных масел). Их применяют как болеутоляющее средство при поверхностных травмах кожи, опухолях, ожогах.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Капустных. В культуре возделывают несколько разновидностей. У салатной горчицы листья лировидные длиной 30-40 см с тремя парами небольших четко выраженных долей в нижней части. Широколистная горчица – самая распространенная, отличается быстрым ростом листьев. Листья крупные, овальные, глубоко рассеченные, цельнокрайние или зубчатые. Поверхность пузырчатая или морщинистая. Окраска зеленая или темно-красная. Кроме листовых форм известна корнеплодная форма салатной горчицы, формирующая округлый съедобный корнеплод и розетку листьев высотой 20-30 см. Цветоносный стебель высотой 1,0-1,6 м, цветки желтые, мелкие. Плод – стручок длиной 5-6 см, быстро растрескивается. Семена у всех форм салатной горчицы округлые, темно-бурые, у некоторых форм желтые, масса 1000 семян 1,1-2,0 г. Сохраняют всхожесть 4-5 лет.

Биологические особенности. Растения скороспелые: вегетативный период 20-30 дней, генеративный – 70-90. На длинном дне, при недостатке влаги и высокой температуре быстро появляются цветоносные побеги. Для получения товарной розетки сочных нежных листьев необходимы температура 15...18°С, короткий день (10-12 ч), хорошее и постоянное увлажнение почвы. Растение можно возделывать в течение всего года. Хорошо растет в любое время года в теплицах. Как и все капустные, требует плодородной, богатой перегноем почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией (рН 5,5-7,0).

Сорта. Сорт Волнушка раннеспелый (от всходов до технической спелости 30 дней). Листья крупные, зеленоватые, пузырчатые. Характеризуется быстрым нарастанием вегетативной массы и пригоден для ранневесеннего или позднелетнего посева. Сорт Ладушка скороспелый, через 58-60 дней после всходов формируется розетка массой 150-180 г из плотных сочных листьев зеленого цвета. Сорт устойчив к преждевременному стеблеванию.

Агротехника. Как и все другие зеленные культуры, требовательна к плодородию почв, особенно хорошо отзывается на перегной и минеральные удобрения. Семена в открытый грунт высевают в конце апреля - начале мая или в августе. В теплицах как уплотнитель можно высевать в любое время года. Расстояние между рядами 40-50 см, норма расхода семян 4-6 кг/га, глубина заделки 1,5-2,0 см. Убирают через 25-35 дней после всходов, при высоте розетки 10-15 см. В стадии семядолей горчице наносит вред крестоцветная блошка. Для борьбы с ней можно использовать укрывные материалы: СУФ, Пегас, Агрил. В этот период растения необходимо постоянно поливать. Для получения семян на семенном участке рядки необходимо проредить, оставляя между растениями 8-10 см. Срезают растения при побурении стручков, не допуская растрескивания, и дозаривают.

ОГУРЕЧНАЯ ТРАВА (огуречник, бурачник, бораго) (Borago officinalis L.)

Химический состав. Листья содержат витамины С, каротин, много калия, есть дубильные вещества, сапонины. Молодые листья имеют запах свежего огурца. Их используют весной и ранним летом в салатах, окрошках, как гарнир. Наиболее нежные – крупные семядоли и первые 2-3 листа. Цветками в свежем и засахаренном виде украшают кондитерские изделия. Цветущие растения – хорошие медоносы. Применяют для лечения суставного ревматизма и кожных заболеваний.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Бурачниковых. Стебель прямостоячий с жестким опушением. Листья розетки крупные, в более позднем возрасте – сильноопушенные. Цветки крупные, звездчатые, синие и голубые с темно-фиолетовыми пыльниками, свисают на черешках, очень красивые. Семена – крупные черные легко осыпающиеся орешки. Всхожесть сохраняют 2-3 года.

Биологические особенности. Холодостойкое, засухоустойчивое растение. Для получения сочной и нежной зелени лучше выращивать при небольшом затенении, так как в сухую погоду листья быстро грубеют, растение раньше переходит к стеблеванию. Хорошо развивается на плодородных почвах при хорошем увлажнении. От всходов до начала срезки листьев 15-20 дней, до созревания семян 80-100 дней.

Агротехника. Семена высевают рано весной с междурядьями 45-60 см, глубина заделки 3-4 см, норма высева 30-60 кг/га. Всходы появляются на 10-12-й день, в фазе настоящего листа их прореживают, используя молодые растения в пищу. Можно посеять в конце июля, тогда зелень будет готова к уборке поздней осенью. Огуречная трава легко размножается самосевом. Семена созревают не одновременно. Чтобы не допустить осыпания первых, хорошо вызревших семян, семенные побеги срезают при побурении семян на нижней части стебля и дозаривают.

Сорта. Владыкинское Семко, Гном, Ручеек.

МАНГОЛЬД (листовая свекла) (Beta vulgaris L. var. vulgaris.)

Химический состав и питательная ценность. Листья и черешки мангольда содержат 2,3-3,6 мг/100 г каротина, 33-48 мг/100г аскорбиновой кислоты и другие витамины. Из минеральных солей особенно много калия, кальция, фосфора, железа.

В пищу употребляют листья и черешки. Листовые формы используют свежими, готовят, как шпинат, черешковые – как спаржу и цветную капусту. В Древней Греции корни мангольда использовали как средство ухода за волосами. Ярко окрашенные формы мангольда можно применять для декоративных целей.

Ботаническое описание. Культура была известна в Древней Греции и Риме и называлась римской капустой. Двулетнее растение семейства Маревых. Известны формы листовая и черешковая. У листового мангольда гладкие или волнистые листья длиной 30-40 см и узкие черешки, у черешкового – крупные сильно пузырчатые листья и широкие черешки. В первый год растение образует крупную розетку листьев и разветвленный корнеплод, во второй – цветочный стебель высотой 1-1,5 м. Семена такие же, как у столовой свеклы. Сохраняют всхожесть 3-4 года.

Биологические особенности. Мангольд близок к столовой свекле, но образует больше листьев и грубый несъедобный корень. На головке корнеплода расположено очень много листовых почек, из которых и формируется в первый год большая розетка листьев. После срезки листьев трогаются в рост спящие почки, и растение быстро отрастает. Для формирования большой вегетативной массы требуются плодородные и хорошо увлажненные почвы.

Мангольд из всех видов свеклы наиболее устойчив к цветушности в первый год жизни. Условия Сибири благоприятны для его возделывания, так как при пониженной температуре растения развивают короткие, толстые, вертикально стоящие черешки и мясистые пластинки листьев. В связи с достаточным увлажнением в условиях севера и меньшим поражением листьев болезнями период их жизнедеятельности более продолжительный, чем в южных широтах.

Сорта. Алый (раннеспелый), Белавинка (среднеспелый), Зеленый и Красный (поздние). Новые сорта - Рубин, Изумруд.

Агротехника. Возделывают так же, как и столовую свеклу. Срок сева 10-20 мая, расстояние между рядами 40-50 см, в ряду 15-25 см. Норма высева семян 15-20 кг/га. Хорошо растет на высокоплодородных почвах при внесении органических и минеральных удобрений. Обязателен регулярный полив. Листья листовых форм готовы к уборке через 50-70 дней после посева, черешковые сорта поспевают через 90-100 дней. Листья и черешки убирают несколько раз. Чтобы не истощать растения, срезают 20-25% от общего числа листьев и только наружные. В конце сентября корнеплоды выкапывают и используют для выгонки зелени.

13.2. МНОГОЛЕТНИЕ ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

В эту группу входят овощные растения, которые весной возобновляют свой рост за счет запаса питательных веществ подземных органов. Многолетние зеленные овощи первыми после схода снега дают продукцию в виде листьев, черешков, побегов.

РЕВЕНЬ (Rheum undulatum L.)

Дикорастущие виды ревеня распространены в горных районах Южной Сибири, Забайкалье и Восточном Казахстане. Растет на каменистых склонах гор и холмов, на скалах в нижних частях горных хребтов и в субальпийском поясе.

Химический состав и использование. В черешках содержатся флавоноиды и дубильные вещества. Благоприятно соотношение минеральных веществ, особенно много калия. В надземной части, главным образом в листовых пластинках, во второй половине вегетации накапливается много щавелевой кислоты. Ценность ревеня обусловлена наличием в черешках яблочной и лимонной органических кислот, витаминов С, Р, РР, В, каротина. Корни и корневище богаты гликозидами.

В лекарственных целях используют корневища и стеблекорень. Препараты из ревеня широко применяются в лечебной практике.

Ботаническое описание. Многолетнее травянистое растение семейства Гречишных.

Имеет короткое многоглавое корневище и толстый, мясистый, ветвистый корень. На корневище много спящих почек, из которых растут листья и цветочные побеги. Цветоносные стебли толстые, мелкие, бороздчатые, слабооблиственные, высотой 40-120 см. Листья крупные, черешковые, округлые, в прикорневой розетке. Цветонос начинает развиваться при отрастании листьев. Стеблевые листья более мелкие.

Соцветие густое, метельчатое, собрано из мелких желтоватых цветков. Плоды – трехгранные крылатые орешки.

Биологические особенности. Ревень – морозостойкое растение. Многолетними являются только подземные части – корневище и корни, надземные ежегодно отмирают. При посеве семян зацветает на второй - третий год. Корневище разрастается и масса его достигает 3-5 кг. При температуре 20...24°С семена прорастают на 4-й день. Всхожесть семян сохраняется 4-5 лет. В Сибири не вымерзает. Рост и развитие происходят при температуре от 2 до 18°С, при более высокой температуре (25...27°С) ускоряется рост цветоносных побегов. Ревень теневынослив, однако лучше развивается на открытых площадках. Требует много влаги, но близкого расположения грунтовых вод не выносит. При недостатке влаги черешки быстро грубеют. Подходящие почвы – хорошо окультуренные и водопроницаемые, с большим запасом питательных веществ.

Сорта. Скороспелые – Алтайские зори, Крупночерешковый, Зарянка, среднеранний – Обской.

Агротехника. Участок отводят плодородный, незатопляемый, хорошо освещенный, где зимой накапливается снег, а весной рано тает, и почва быстро прогревается. Почву глубоко (на 25-30 см) перепахивают и вносят 150-200 т/га перегноя, так как на одном месте ревень может расти до 10 лет. Заложить участок можно посевом семян, посадкой рассады или делением старых кустов. Для вегетативного размножения отбирают растения, которые меньше стрелкуются. На постоянное место растения высаживают по схеме 70×70 см. Побеги высаживают так, чтобы верхушечная почка была лишь слегка (на 1-2 см) присыпана землей. Поливают регулярно нормой 250-350 м3/га. Весной после схода снега убирают отмершие листья, подкармливают смесью минеральных удобрений, рыхлят. Во вторую половину лета вносят фосфорно-калийные удобрения.

Уборку начинают на второй год после высадки корневищем или рассадой, на третий год – при посеве семенами. С каждого растения убирают 4-6 листьев. Их выламывают вместе с черешками у самого основания, когда черешок достигнет длины 25-30 см (рис. 23).

Рис. 23. Ревень

Уборку проводят 2-3 раза. После уборки растения подкармливают. Один раз в 2-3 года в междурядья вносят перегной и следят, чтобы не оголялись корни и почки. Убирать черешки целесообразно в мае–июне, так как в молодых черешках щавелевой кислоты практически нет. При своевременном выламывании цветоносов прирост листьев наблюдается в течение всего лета и можно удлинить сроки уборки черешков.

ЩАВЕЛЬ (обыкновенный, кислый) (Rumex acetosa L.)

Растет в диком виде на лугах, песчаных или известковых почвах, галечниках, по опушкам лесов, на сухих берегах морей. Распространен повсеместно в зонах умеренного климата. В Сибири встречается широко, до полярного круга.

Химический состав. В культуре для пищевых целей освоены 2 вида щавеля: обыкновенный (кислый) и шпинатный. В надземных органах содержатся витамины, органические кислоты – яблочная, янтарная, но больше щавелевой (до 12%). В листьях содержание витамина С сильно колеблется – от 13 до 109 мг/100 г. В более молодых листьях верхнего яруса его больше, чем в листьях нижнего яруса. В старых листьях преобладает щавелевая кислота, в молодых – яблочная. В листьях обнаружены витамины В1, B2, К, РР, фенолкарбоновые кислоты, сапонины, большое количество щавелево-кислого кальция. Довольно много каротина: в образцах обыкновенного (кислого) щавеля до 4,0 мг/100 г, шпинатного – до 6,6 мг/100 г; рутина от 24 до 74 мг/100 г. Пищевая ценность щавеля определяется также высоким содержанием микро- и макроэлементов – калия, железа, натрия, фосфора, магния и др.

Щавель известен как пищевое, лекарственное, техническое и кормовое растение. В пищу используют молодые листья как в свежем, так и в консервированном виде. Лечебными свойствами обладают как дикорастущие виды, так и культурные сорта.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Гречишных. В первый год образует розетку прикорневых листьев, во второй – цветоносный стебель высотой 30-100 см. Листья до 13 см длины, со стрелковидным основанием и прямыми лопастями. Соцветие довольно рыхлое и узкое. Цветки розовые, красные или желтые. Масса 1000 семян 0,7-1,2 г, сохраняют всхожесть 3-5 лет.

Биологические особенности. Щавель – растение морозостойкое. В Сибири не вымерзает. Нераспустившиеся почки выносят весенние заморозки до -7°С. Листья можно срезать через 14-20 дней после оттаивания почвы. Лучшая температура для роста щавеля 16...18°С. При высокой температуре, пониженной влажности и на длинном дне развивает небольшую розетку листьев и быстро образует цветоносы. Теневынослив и влаголюбив, но не переносит низких заболоченных мест. Розетка листьев хорошо развивается на почвах с высоким содержанием органического вещества, водопроницаемых. Хорошо растет на кислых почвах.

Сорта. Бельвильский, Крупнолистный, Малахит, Широколистный, Авдеевский. Для защищенного грунта районирован раннеспелый сорт Никольский.

Агротехника. Высевают на участках с плодородной почвой, рано освобождающихся от снега, незатопляемых. Под перепашку осенью вносят по 100-150 т/га органических удобрений. Размещать лучше с междурядьями 40-50 см. Норма высева семян 5-10 кг/га, глубина заделки 2-3 см. Сеют ранней весной (лучший срок) или летом. Целесообразно укрыть посевы легким укрывным материалом (агрил, лутрасил №17), чтобы сохранить всходы от повреждения блошками. При отрастании растений весной почву следует проборонить, растения подкормить. После каждой срезки листьев почву рыхлят, растения поливают, цветоносные стебли удаляют. К уборке приступают, когда большинство листьев достигает длины 10-12 см. При летнем посеве первую уборку проводят рано весной следующего года, при весеннем – в тот же год. Последующие уборки – с интервалом 15-20 дней, последняя – за 25-30 дней до конца вегетации. На одном месте щавель выращивают не более 5 лет.

Для получения ранней продукции применяют пленочные укрытия. С осени устанавливают каркасы, чтобы пленку можно было использовать рано весной, когда почва еще не оттаяла. Под пленочными укрытиями уборку начинают на 12-15 дней раньше, чем в открытом грунте.

СПАРЖА (Asparagus officinalis L.)

Химический состав и использование. Одна из наиболее ценных по питательности овощных культур. Это – диетический продукт, содержащий большое количество хорошо усвояемых белков и углеводов, витамины А, С, B1, В2, PP. Особенно богаты витаминами зеленые побеги. Присутствие веществ, содержащих азот и серу, благотворно сказывается при почечных заболеваниях. Спаржа ценна по минеральному составу – содержит натрий, магний, калий, кальций, железо, фосфор, йод. Зеленые и отбеленные побеги используют в отваренном, поджаренном виде, из них готовят салаты, гарниры, супы. Заготавливают впрок, консервируя и замораживая.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Спаржевых. Корневище мощное, состоит из множества толстых (10-15 мм) белых корней. Из них выходит много нитевидных корешков, расположенных горизонтально в почве и живущих только 1 год. Толстые корни живут 4-5 лет. Они накапливают питательные вещества, за счет которых весной развивается надземная часть растения. В верхней части корневища расположены короткие мясистые почки, покрытые чешуйками, из которых развиваются однолетние толстые (1,5-2 см) побеги, употребляемые в пищу. У основания почек формируются однолетние, питающие растения корешочки, поэтому верхний конец корневища поднимается над поверхностью почвы год от года все выше. Находящиеся под землей побеги сочные, нежные, снежно-белой окраски. После появления на поверхности их верхушки становятся в зависимости от сорта розовато-фиолетовыми, фиолетовыми или зелеными. Не срезанные вовремя побеги развиваются в тонкие, грубые, сильно ветвящиеся стебли высотой 1,5-2 м. На стеблях формируются тонкие иголочки с беловатыми опушенными чешуйками – видоизмененные части стеблей и листья.

Спаржа – растение двудомное. Соотношение между мужскими и женскими растениями 1:1. У мужских растений побегов больше, но они тоньше. Цветки мелкие, бледно-зеленые. Женские цветки образуют зеленую, краснеющую при созревании шаровидную трехкамерную ягоду-плод размером с горошину. В ней формируется от 1 до 6 черных блестящих семян округлой формы с запахом ванили.

Биологические особенности. Спаржа – растение морозостойкое. Корневища не вымерзают при -25…-30°С, но семена требовательны к теплу и начинают прорастать при 10°С. Молодые побеги чувствительны к заморозкам и повреждаются при понижении температуры до -5…-7°С. Весной побеги трогаются в рост, когда почва над корневищем прогреется до 10...15°С.

Спаржу можно отнести к теневыносливым растениям. Однако в культуре ее лучше возделывать на хорошо освещенных участках. Требует хорошо аэрируемых, рыхлых почв, не переносит кислых почв (оптимальная рН 6,5-7,0). При близком залегании грунтовых вод (80 см и ближе) корни загнивают. Легко переносит засуху. Однако при сильном иссушении почвы качество побегов снижается.

Сорта. Районирован один раннеспелый сорт спаржи – Аржентельская. У него мощные маловолокнистые побеги с фиолетовой головкой. Есть сорта со светло-зеленой окраской побегов – Датская белая улучшенная. Всемирно известный американский сорт Мери Вашингтон имеет толстые зелено-фиолетовые побеги, относительно устойчив к ржавчине.

Агротехника. Выращивают из рассады или вегетативным способом – частями корневища. Рассаду выращивают в горшочках в защищенном грунте и высаживают в начале лета. Можно вырастить растения в открытом грунте, а затем пересадить на постоянное место. Последний способ – более надежный. Семена перед посевом замачивают. Высевают в мае, расстояние между рядами 25-30 см. Прореживают через 6-8 см, когда высота растений достигнет 7-8 см. К осени формируются развитое корневище и 3-4 стебля. Стебли срезают, а растение укрывают перегноем (5-8 см). В таком состоянии рассада зимует и ранней весной ее рассаживают на постоянное место.

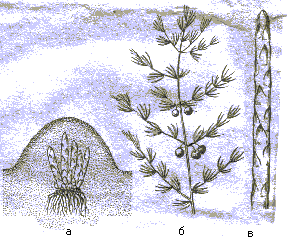

На одном месте спаржу выращивают 10-15 лет, поэтому участок должен быть на возвышенности, не затопляться талыми водами. Осенью под перепашку вносят до 150 т/га перегноя, весной почву рыхлят и делают борозды на расстоянии 1,2-1,4 м. Глубина борозд 35 см. На дно борозд закладывают навоз (слоем 10-15 см) и сверху перегной (10-15 см). Растения высаживают в середину борозды на расстоянии 35-50 см, засыпая перегноем верхушечную почку на 5-6 см. Осенью слой увеличивают до 10 см. Последующий уход – поддержание почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и весенние подкормки (рис. 24).

Рис. 24. Спаржа: а – окучивание побегов спаржи;

б – ветка спаржи с плодами; в – отбеленный побег

Для получения отбеленной спаржи ранней весной растения окучивают (до 50 см). Уборку начинают на третий год после посадки в мае-июне. В первый год сбора с одного растения срезают не более 2-3 побегов, в последующие годы – до 15 побегов. Зеленую спаржу убирают при высоте побега 15-18 см. По окончании сбора урожая растения разокучивают, сгребая землю в междурядья, и дают им возможность развить стебли, чтобы накопить достаточно питательных веществ в толстых корнях для хорошей зимовки. Осенью засохшие стебли срезают, вносят перегной, минеральные удобрения.

|

Кориандр овощной (кишнец, кинза) Тмин обыкновенный (тимон, анис дикий, цмин) Эстрагон (тархун, полынь эстрагоновая) |

Пряно-вкусовые растения, так же как и зеленные культуры, содержат большое количество витаминов, минеральных солей, разнообразные эфирные масла, которые улучшают кулинарные, вкусовые качества продуктов, возбуждают деятельность пищеварительных органов, усиливают усвояемость пищи. Большинство из них являются лекарственными растениями, благотворно влияют на обмен веществ, деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем. Они широко используются в качестве приправ, гарниров, незаменимы при консервировании овощей. Содержащиеся в пряных растениях фитонциды еще больше расширяют сферу их использования: они применяются не только в медицине, но и защищают растения от вредителей и болезней. Являются прекрасными медоносами, очень декоративные и ароматичные.

УКРОП (пахучий или огородный) (Anethum graveolens L.)

Химический состав и использование. Наиболее важными и ценными являются эфирные масла, которые содержатся во всех органах растения: в плодах их до 5%, в листьях 1,5, в стеблях 0,6% (на сухое вещество). Содержание жирного масла в зелени 4%, в плодах 20. В надземной части до фазы стеблевания содержится от 52 до 242 мг% аскорбиновой кислоты, от 3 до 12 мг% каротина, а также витамины B1, B2, PP. Обнаружены рутин, кверцетин, изорамнетин и кемпферол, много солей железа, кальция, калия, фосфора в легкоусвояемой форме.

Укроп используется для пищевых, лекарственных и технических целей. Надземную часть в фазе начала стеблевания используют в свежем, соленом, сушеном виде, в фазе образования семян используют для засолки и консервирования овощей. Из семян получают эфирное масло, которое употребляют в фармацевтическом, кондитерском, парфюмерном производствах.

В лечебной практике используют листья, стебли и плоды. Зелень укропа возбуждает аппетит, усиливает деятельность кишечника.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Сельдерейных. Корень тонкий, неразветвленный. Листья перисто-рассеченные с нитевидными дольками. Цветоносный стебель прямостоячий, одиночный, ветвистый, гладкий, высотой 70-100 см. Соцветие – сложный зонтик. Цветки мелкие, желтые. Плод – двусемянка, распадающаяся при созревании на 2 половинки. Масса 1000 семян 1,5-4 г. Всхожесть семян сохраняется 2-3 года.

Биологические особенности. Холодостойкое, быстрорастущее растение. Семена при температуре почвы 20°С и достаточной влажности прорастают через 3-5 дней. Оптимальная температура для роста вегетативных органов 16...17°С, для цветения и созревания семян 18...20°С. Плохо растет на затененных участках. При недостатке влаги в почве листья мелкие и грубые. При длинном световом дне и недостатке почвенной влаги быстро образует цветоносы. В условиях 10-12-часового дня растения остаются в фазе розетки и не цветут.

Сорта. Лесногородский – среднеспелый; Узоры, Аллигатор, Буян, Мамонт – среднепоздние; Борей, Кибрай, Салют, Нежность, Павлин – позднеспелые.

Для использования зелени в осенний период, позднелетних посевов, а также для теплиц больше подходят раннеспелые сорта Аврора, Гренадер, Самоцвет, Грибовский, Дальний, Кустистый, Ударник, Эста.

Агротехника. На зелень сеют в течение лета в несколько сроков. Расход семян 15-20 кг/га. Ширина междурядий 45 см. Уход – регулярные поливы, рыхления междурядий. На зелень убирают через 25-30 дней после всходов, на специи – через 55-60 дней.

Выделяемые эфирные масла, особенно в фазе цветения, отпугивают вредных насекомых. Поэтому его хорошо высевать около посадок капусты, лука. Осыпавшиеся семена сохраняются и весной всходят. На семена растения срезают в начале созревания (середина сентября), дозаривают под навесом.

КОРИАНДР ОВОЩНОЙ (кишнец, кинза) (Coriandrum sativum L.)

Химический состав и использование. В плодах содержится от 0,2 до 2,1% эфирного масла, включающего 20 компонентов, от 18 до 28% жирного масла. Немного алколоидов, пектина, крахмала. В зеленых листьях до 140 мг% аскорбиновой кислоты, 145 мг% рутина, до 10 мг% каротина.

Использование кориандра многообразно. Молодые листья (до формирования цветоноса) – это пряная зелень. Созревшие семена широко применяют для ароматизации и витаминизации хлеба, кулинарных изделий, колбас, мясных и рыбных консервов, а также при мариновании и солении. Эфирное масло, получаемое из плодов, обладает болеутоляющим, антисептическим действием, усиливает секрецию желез пищеварительного тракта.

Резкий неприятный запах цветущих растений настолько силен, что способен перебить запах других овощных культур, поэтому многие вредители, ориентирующиеся по запаху «своей» культуры, не могут найти ее на огороде. По мере созревания семян неприятный запах пропадает, и растение приобретает характерный кориандровый аромат, особенно сильный в период восковой спелости семян.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Сельдерейных, сначала формирует розетку перисто-рассеченных листьев на длинных черешках. Листья округлые, с зубцами, обладают нежным пряным вкусом и их можно использовать в пищу. Листья, расположенные в средней части стебля, дважды перистые. В верхней части небольшие листья рассечены на узкие доли. Цветоносный стебель голый, с мелкими продольными ребрами, ветвится только в верхней части. Высота его от 50 до 100 см в зависимости от сорта и условий выращивания. Зонтики 3-5-лучевые на длинных цветоносах. Цветки мелкие, белые, бледно-розовые или желтые. Плод – шарообразная двусемянка, состоит из двух нераскрывшихся плодиков желто-бурой окраски (в них накапливается до 25% жирного и 2% эфирного масла). Масса 1000 семян 7-10 г. Зрелые плоды коричневатые или соломенно-желтые, на вкус сладковатые, с сильным запахом.

Биологические особенности. Кориандр неприхотлив и расти может без ухода на любой почве. Однако для получения высокого урожая зелени и семян необходимы соответствующие условия. Размещать кориандр следует на открытом месте, потому что он очень светолюбив. Лучшие почвы – черноземы. Довольно холодостойкий. Семена начинают прорастать при температуре почвы 6...8°С – в этом случае всходы появляются через 20-25 дней. Молодые растения легко переносят заморозки до -7…-8°С, но похолодания в период цветения и созревания семян значительно снижают урожай. В начале развития растет медленно. До окончания цветения потребляет много влаги, поэтому большой урожай нежной пряной зелени можно получить только с поливом. С началом формирования семян поливы прекращают: при небольшом дефиците влаги в почве можно получить более ароматные семена. Опыляется пчелами. В сухую ветреную погоду возможно опыление ветром. Кориандр – один из лучших медоносов. Цветение одного растения длится в среднем 24 дня и начинается через 45-60 дней после всходов.

Сорта. На зелень выращивают овощные сорта: Первенец, Стимул, Бородинский, Венера, Крылатский Семко, Пикник, Прелесть, Тайга.

Агротехника. Для получения зелени в течение всего лета высевают в несколько сроков, начиная с ранней весны. При посеве в мае и июне листья можно убирать через 50-60 дней, продолжительность уборки 10-15 дней. Растения июньских сроков посева быстро образуют цветоносы. При посеве в конце июля – начале августа цветоносы не образуются. Семена высевают из расчета 30 кг/га для получения зелени и 20 кг/га для получения семян. Расстояние между рядами 45 см. При выращивании зелени поливают регулярно и обильно. Семена созревают в конце августа.

БАЗИЛИК ОВОЩНОЙ (Ocimum basilicum L.)

Химический состав и использование. Сильный ароматический приятный запах, такой же, как у душистого перца, растению придают эфирные масла (до 1%), которые имеют сложный состав, состоят из многих компонентов. Этим объясняется большое разнообразие оттенков запаха базилика по сортам. Свежие листья содержат 16,6% сухого вещества, 0,9% сахара, до 62 мг% витамина С, 3-8 мг% каротина, витамины В2, PР и до 150 мг% рутина.

Заслуживает высокой оценки как пряное растение. Он способен давать и перечный вкус, и гвоздичный аромат. В пищу употребляют листья и молодые побеги в свежем и сушеном виде. Базилик издавна известен как лекарственное растение.

Эфирные масла, выделяемые растениями, сдерживают развитие паутинного клеща, очень полезно на окно в комнате или огуречной теплице поставить горшочек с базиликом. Цветущий базилик – прекрасный медонос.

Ботаническое описание. Однолетнее растение семейства Яснотковых. Стебель четырехгранный, ветвистый, высотой 40-60 см. Листья удлиненно-яйцевидные, черешковые с зубчатыми краями, вверху заостренные. Могут быть зелеными, зелено-фиолетовыми, фиолетовыми. Фиолетовая окраска также у стебля и черешков. Цветки розовые, белые, светло-фиолетовые или сиреневые, собраны в длинные кисти. Плод – орешек. Семена мелкие, масса 1000 шт. 0,8 г. Сохраняют всхожесть 4-5 лет.

Биологические особенности. Базилик очень теплолюбив. Семена прорастают при температуре не ниже 15°С. Оптимальная температура для роста и развития растений 25°С. При снижении температуры воздуха до 12...15°С растение приостанавливает рост, при минимальных заморозках погибает. От всходов до цветения 60-90 дней, до созревания семян 140-170 дней. Культура светолюбивая, требующая плодородных почв со слабокислой реакцией.

Сорта. Гвоздичный – раннеспелый; Тролль и Чародей – среднеспелые; Лимонный – среднепоздний; сорта с фиолетовыми листьями – Мавританский, Московорецкий Семко.

Агротехника. Участок следует подбирать хорошо освещенный, защищенный от северных ветров. Лучше размещать после культур, под которые вносили в больших дозах органические удобрения. Хорошие предшественники – огурец, горох, лук, морковь, картофель.

Выращивают как рассадным способом, так и посевом семян в грунт. На рассаду высевают за 40-50 дней до высадки в открытый грунт. В открытый грунт рассаду высаживают после окончания заморозков – в первой декаде июня. Посадка рядами, с междурядьями 45-60 см, расстояние в ряду 12-15 см. В открытый грунт семенами базилик можно высевать в конце мая. Норма высева 5-6 кг/га, ширина междурядий 45 см. Уход заключается в рыхлении, прополках, поливах. Можно выращивать в теплице. По требованиям к условиям возделывания базилик близок к огурцу, поэтому их можно выращивать вместе. Такое соседство полезно: уменьшается повреждение огурцов тлями и паутинным клещом.

Убирают базилик, когда растения достигнут высоты 20 см. Наибольшую ароматичность листья и побеги имеют в период бутонизации. При срезке побегов на стебле оставляют 1-2 пары листьев. При многократных срезках зелень получается нежная, происходят дополнительное ветвление и быстрое отрастание. Растения после каждой срезки подкармливают и поливают. Для получения семян с растения не срезают зелень. Семена можно получить только при выращивании через рассаду или в теплице.

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ (тимон, анис дикий, цмин) (Carum carvi L.)

Химический состав и использование. Семена содержат жирное (12-22%) и эфирное (3-8%) масло. Специфический «тминный» аромат эфирному маслу придают карвон (60-65%), лимонел, карвансол и другие компоненты. В семенах до 12% белка, есть дубильные вещества, флавоноиды (кверцетин и кемпферол), смолы, воск, минеральные соли. В пищевой промышленности их используют для ароматизации хлебопекарных изделий, в кондитерском производстве, для приготовления сыров, квашения капусты, засолки огурцов. Тминное масло и плоды применяют в медицине.

Ботаническое описание и биологические особенности. Двулетнее пряное растение семейства Сельдерейных. В первый год жизни образует сочный веретенообразный белый корнеплод длиной 15-20 см и розетку из 8-16 ажурных листьев, во второй – цветоносный стебель и семена. Цветоносный стебель прямостоячий, ветвистый, с бороздками, внутри полый. Листья троякоперистые с линейно-ланцетовидными на длинных черешках долями. Соцветие – зонтик. Плод – двусемянка. Семена мелкие, коричневые. Масса 1000 семян 4 г. Всхожесть сохраняется 2-3 года.

В первый год жизни развивается очень медленно. В это время очень требователен к влаге. Тмин – морозостойкое растение. Семена начинают прорастать при температуре почвы 7...8°С. В фазе розетки листьев и корнеплода растения прекрасно зимуют и способны переносить морозы до -25°С при полном отсутствии снега. Через 20-30 дней после начала отрастания листьев появляются цветоносы. Через 10-15 дней после появления цветоносов тмин начинает цвести. Мелкие цветки розоватого или белого цвета собраны в зонтики. Тмин – хороший медонос. В Сибири распространены дикорастущие формы.

Сорта. Гальяновский Семко и Сибиряк – эфиромасличные.

Агротехника. Тмин на одном месте может расти несколько лет и давать семена, поэтому участок должен быть хорошо удобрен. Лучшие предшественники – бобовые, картофель, огурцы. С осени вносят под перепашку 30-50 т/га перегноя или компоста, а весной – 30-40 кг/га суперфосфата, по 20-30 кг/га аммиачной селитры и хлористого калия. Сеют в первой декаде мая, расстояние между рядами 60 см, глубина заделки семян 3-4 см. После появления 3-го настоящего листа посевы прореживают через 15-20 см. Посевы нуждаются в регулярных поливах, подкормках и рыхлении. В конце июля начинается созревание плодов, которое идет неравномерно.

ФЕНХЕЛЬ ОВОЩНОЙ (итальянский) (Foeniculum vulgare Mill.)

Химический состав и использование. В плодах от 4 до 6% эфирного масла, основным компонентом которого является анетол, имеющий запах аниса. В листьях до 93 мг% витамина С, 5 мг% каротина, имеются витамины В, Е, PP. Отличается высоким содержанием минеральных веществ, особенно много калия, натрия, железа.

В пищу употребляют все части растения. Листья и стебли как пряность используют при засолке огурцов, для маринадов, консервов, отдушки чая, кондитерских изделий. Корни употребляют в вареном и протертом виде. Утолщенные черешки листьев (кочанчики) употребляют в свежем виде.

Плоды имеют лечебное значение. Из эфирного фенхелевого масла в аптеках готовят укропную воду.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Сельдерейных. В культуре возделывают как однолетнее (в Сибири) или двулетнее. Известны 2 разновидности: обыкновенный (аптечный укроп), который выращивают для получения листьев и плодов, и овощной (итальянский), у которого в отличие от обыкновенного из расширяющихся листовых черешков образуется мясистое утолшение (кочанчик) массой до 400 г. По внешнему виду фенхель похож на укроп, по вкусу напоминает анис.

Листья перисто-рассеченные, крупные, на длинных черешках, образующих у основания расширенные мясистые утолщения в виде желобка (рис. 25). Цветочный стебель прямостоячий, гладкий, высокий – до 1,5 м, сильно ветвится. Цветки мелкие, желтые, собраны в соцветие зонтик. Плод – двусемянка, распадающаяся на 2 части, с приятным сильным запахом и сладковатым вкусом. Масса 1000 семян 5-6 г, семена сохраняют всхожесть 2-3 года.

Рис. 25. Фенхель

Биологические особенности. Культура теплолюбивая и светолюбивая. В районах с суровыми зимами вымерзает, поэтому возделывают как однолетнее растение. Семена начинают прорастать при температуре не менее 6-8°С. При благоприятных условиях (температура 20-25°С, достаточное увлажнение) всходы появляются на 10-14-й день.

Требователен к плодородным почвам, богатым органикой, а также солнечному освещению. Цвести начинает в первый год. Однако период вегетации (от всходов до созревания семян) продолжительный – 130-170 дней. Семена не всегда успевают вызреть, так как для их созревания необходима температура 22-27°С, а в августе - сентябре в Сибири значительно холоднее.

Сорта. Удалец, Аромат, Лужниковский Семко, Корвет, Лидер, Руди, Сопрано.

Агротехника. Размещают на хорошо удобренной почве или вносят по 40-60 т/га перегноя. Для получения кочанчиков овощной фенхель выращивают через рассаду. Посев семян на рассаду – первая декада апреля, высадка рассады – в конце мая. Расстояние между рядами 45 см, в ряду 15-20 см. Рассаду используют и для получения семян у обыкновенного фенхеля. Если выращивают для получения зелени, то семена высевают в открытый грунт 5-10 мая. Для ускорения прорастания семена замачивают. Норма высева 8-10 кг/га, глубина заделки 2-3 см.

При образовании кочанчика растения окучивают в несколько приемов по мере его роста или обертывают основания растений крафт-бумагой. Овощной фенхель убирают, когда кочанчики достигают в диаметре 8-10 см. Листья на 15-18 см выше кочанчика обрезают, чтобы предотвратить их подвяливание. Обыкновенный фенхель убирают на зелень при высоте растений 15-20 см, до начала цветения. Уборку семян проводят в 2 приема.

Растения обыкновенного фенхеля можно оставить в зиму, хорошо укрыв перегноем, листьями. Перезимовавшие растения дадут хороший урожай семян. Овощной фенхель оставлять на зиму целесообразно, если нужно получить семена. Перезимовавшие растения в последующие годы переходят к цветению, минуя стадию образования кочанчика.

ЭСТРАГОН (тархун, полынь эстрагоновая) (Artemisia dracunculus L.)

Химический состав, использование. Листья и молодые побеги содержат много витаминов, в том числе витамин С, каротин, рутин, а также до 12% эфирного масла – эстрагола. Есть калий, магний, кальций, железо, особенно много фосфора.

В пищу используют всю надземную часть, обладающую приятным запахом и острым вкусом в свежем, соленом, сушеном виде.

В медицине эстрагон применяют как мочегонное средство при лечении водянки, при авитаминозе. Он стимулирует аппетит и пищеварение, нормализует кислотность желудочного сока, улучшает сон. В тибетской медицине эстрагон используют при лечении туберкулеза легких, пневмонии, бронхита, неврастении.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Астровых. Подземная часть – разросшееся корневище из множества тонких корней, надземная – куст высотой до 1,5 м, состоящий из многочисленных стеблей с узкими линейными или линейно-ланцетными листьями. Цветки мелкие, желтоватые, образуют шаровидные соцветия – небольшие корзинки. Семена очень мелкие, масса 1000 шт. 0,1-0,2 г. Сохраняют всхожесть 3-4 года.

Биологические особенности. Растение зимостойкое, светолюбивое. На одном месте может расти до 15 лет, однако продуктивность начинает снижаться после 4-5 лет. Не переносит переувлажнения и близкого стояния грунтовых вод. При внесении высоких доз органических удобрений формируется большая надземная масса листьев и побегов, но снижается ароматичность. Хорошо зимует даже в малоснежные зимы. Отрастает рано, как только стает снег, и уже к середине мая молодые пряные побеги можно использовать. Оптимальная температура для роста и развития 18...22°С.

Сорта. Жулебинский Семко, Зеленый дол, Монарх, Гудвин.

Агротехника. Размножают семенами, черенками и делением куста. При размножении делением куста рано весной выкапывают старый куст и делят его так, чтобы каждая часть корневища имела 1-2 почки. Если куст делят в августе, кусок корневища должен иметь 2-3 стебля с почками. Верхнюю часть стебля наполовину подрезают.

Черенками размножают весной. Расстояние между черенками 5-7 см, глубина посадки 4-5 см. Грядки укрывают пленкой и притеняют. Оптимальная температура 18...20°С. Через 30-40 дней черенки высаживают на постоянное место с расстоянием 60-70 см между рядами и 35-40 см между растениями. Уход за посадками заключается в рыхлении, прополке, поливе.

В год посадки срезать зелень не следует. В последующие годы побеги можно срезать 3-4 раза за лето на высоте 10 см от почвы. Молодые кусты или части кустов можно использовать для выгонки. Оптимальная температура при выгонке 13...15°С. Зелень отрастает через 20-25 дней. Через 30-40 дней ее можно срезать.

ЛЮБИСТОК (зоря, дудочник, любим-трава) (Levisticum officinale W.D.J. Koch.)

Химический состав и использование. По концентрации биологически активных веществ превосходит другие листовые зеленные культуры, в том числе сельдерей. В листьях содержится до 118 мг% аскорбиновой кислоты, 5,3 мг% каротина. Эфирных масел, придающих растению специфический вкус и запах, в листьях 1,27%, в корнях 0,52. Все части растения содержат много минеральных солей, особенно калия, и органические кислоты – яблочную, фолиевую.

В пищу используют все части растения. Листья применяют в свежем и сушеном виде. Из молодых черешков и стеблей делают цукаты. Корневища используют в приготовленном виде. Для лечебных целей используют корневища и корни.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Сельдерейных. По внешнему виду похож на сельдерей. Корневая система мочковатая, корневище утолщенное, многоголовчатое. Число почек ежегодно увеличивается, и куст разрастается. Стебель внутри полый, вверху ветвящийся, высотой до 2 м, диаметром 3-4 см. Листья на длинных черешках, крупные, треугольные, дважды- и триждыперисторассеченные, темно-зеленые, блестящие, с нижней стороны более светлые. Цветки мелкие, светло-желтые, лепестки с загнутой верхушкой. Зонтики сложные, 12-20-лучевые, диаметром до 20 см. Плод – неопушенная двусемянка с крылатыми ребрами, при созревании распадается на 2 половинки. Масса 1000 семян 3-4 г, сохраняют всхожесть 2-3 года.

Биологические особенности. Цветет и плодоносит со второго года жизни. После плодоношения цветоносные стебли засыхают. Морозоустойчив, может зимовать в открытом грунте. Всходы переносят кратковременные заморозки до -3…-5°С, взрослые растения до -8°С. Оптимальная температура для роста и развития 18...20°С. Предъявляет высокие требования к влаге: при засухе, особенно воздушной, надземная часть отмирает. При избытке влаги в почве отмирает корневая система, и растения гибнут. К свету требователен лишь в начальный период – при появлении всходов. На одном месте может расти 8-10 лет.

Агротехника. Осенью участок глубоко перепахивают, вносят перегной 80-100 т/га. Размножают любисток семенами или делением корневища. Семена высевают рано весной или под зиму. Более надежен рассадный способ, так как семена прорастают медленно и имеют низкую полевую всхожесть. Перед посевом семена намачивают. Посев для рассады проводят в первых числах апреля. Рассаду высаживают через 50-60 дней – в третьей декаде мая по схеме 60x30 см.

Начинать уборку лучше на следующий год, в первой половине мая, когда листья достигнут высоты 30-40 см. После срезки растения подкармливают азотными удобрениями (15-20 кг/га) и поливают. Периодически удаляют цветоносы. Последнюю срезку проводят в конце августа. Если необходимы корни и корневища, то выкапывать растения целесообразно не раньше чем через 3 года.

Сорта. Преображенский Семко, Геракл, Удалец, Амур, Дон Жуан, Лидер.

ХРЕН (Armoracia rusticana Gaerth)

Химический состав и использование. В корнях содержатся углеводы, жиры, азотистые вещества, много минеральных солей (в основном калия, кальция, меди, железа, магния, серы, фосфора). До 200 мг% аскорбиновой кислоты (в 5 раз больше, чем в лимонах и апельсинах), много витаминов группы В, каротиноидов. Содержит гликозид синигрин, при расщеплении которого образуются аллиловое горчичное масло и белковое вещество лизоцим, обладающее бактерицидным действием. Острый вкус и запах придают эфирные масла. Обнаружены аспарагин, глютамин, а также азотсодержащие вещества.

В пищу употребляют листья и корни. Корни (молодые) используют в сыром, консервированном, вареном виде. Молодые листья употребляют как приправу в салатах, при засолке капусты, огурцов, помидоров.

В народной медицине свежие корни и выжатый из них сок используют в качестве улучшающего пищеварение, противоцинготного, мочегонного и отхаркивающего средства.

Ботаническое описание. Многолетнее растение семейства Капустных. Корневая система мочковатая, с мощными и мясистыми придаточными корневищами. По всей длине находятся спящие почки, из которых образуются новые корни и розетки листьев. Корни проникают на глубину 2,5-5 м. Центральный корень у многолетнего растения одревесневевший, грубый. Прикорневые листья до 60 см длиной, продолговатые, цельные городчатые, средние – продолговатые или ланцетные, верхние – линейно-ланцетные. В первый год образует розетку крупных черешковых продолговатых темно-зеленых листьев с резко выделяющимися жилками, во второй – стебель высотой 50-150 см и цветки в редких удлиненных кистях. У большинства культурных форм цветки стерильные, поэтому семена не образуются.

Биологические особенности. Морозоустойчив, влаголюбив, любит светлые, открытые участки. Взрослые растения выдерживают морозы до -25°С. Плохо укоренившиеся черенки чувствительны к заморозкам. Растет на почвах любых типов, но высокие урожаи дает на рыхлых, плодородных землях. Хорошо реагирует на органические и минеральные удобрения. Чтобы не засорять поля, возделывают в однолетней культуре на полях вне севооборота. После хрена рекомендуется размещать пропашные культуры.

Сорта. Атлант – среднеспелый, нецветушный, Толпуховский – позднеспелый.

Агротехника. Осенью под глубокую (40-50 см) перепашку вносят перегной 100-150 т/га, весной перед посадкой, после рыхления – минеральную смесь: по 50-80 кг/га комплексных удобрений. Размножают однолетними побегами-черенками, которые заготавливают с осени, но можно их накопать и рано весной. От нижней части корневища отрезают побеги толщиной 0,8-1,2 см, длиной 15-20 см. За 2-3 недели до посадки проращивают во влажных опилках или песке при 10...17°С. Это способствует получению ровных двулетних корней. При посадке верхушку черенка закрывают почвой толщиной 3-5 см. Расстояние между рядами 70 см, между растениями 25-30 см. На 1 га необходимо 50-60 тыс. шт. черенков. Высаживают в первой декаде мая.

В Ленинградском СХИ разработан способ выращивания хрена в рукаве из полимерной пленки толщиной 60-100 мкм, что дает возможность получать гладкие неразветвленные корневища и меньше засорять участок. Для этого посадочный черенок заворачивают в пленку так, чтобы верхний его конец был на 0,5-1,0 см, а нижний – на 2-3 см за пределами пленки. Соотношение диаметра черенка и пленочного рукава – 1:4-1:5. Высаживают горизонтально на глубину 5-6 см. Из верхней части черенка образуется розетка листьев, из нижней – корни, а корневище (черенок) утолщается и к уборке (в середине сентября) заполняет пленочный рукав, вырастая гладким и ровным. Корневища убирают вместе с рукавами и в почве не остается растительных остатков.

Уход – рыхления, прополки, поливы. В начале лета вырезают часть розеток листьев, оставляя не более двух на растение, иначе вырастают многоголовчатые корневища. Осенью хрен убирают до наступления заморозков: при однолетней культуре в год посадки, при двулетней – на следующий после посадки год. Во второе лето регулярно удаляют цветоносные побеги. Почти 50% урожая составляют товарные корни, остальные – однолетние боковые побеги, пригодные для посадки.

1. Какие требования к условиям внешней среды предъявляют однолетние зеленные культуры?

2. Какие культуры относятся к пряно-вкусовым?

3. Когда нужно убирать урожай щавеля и ревеня?

4. Какие используют способы для размножения многолетних зеленных культур?

5. В какое время лучше убирать листовые овощи и почему?