11. ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙСТВА ПАСЛЕНОВЫЕ

После изучения главы вы будете знать: биологические и технологические особености выращивания томата, перца, баклажана и фейзалиса, а также их современные районированные сорта.

По ботанической классификации томат относится к семейству Пасленовых – Solаnaceae Pers., включающему около 90 родов и около 3000 видов.

По классификации род Lycopersicon Fourh, к которому принадлежит томат, делится на несколько видов: L. рeruvianum Mill. – перуанский, L. hirsutum Humb. et Bonpl – волосистый и L. esculentum Mill. – обыкновенный. Дикорастущие виды томата: L. cheesmanii Riley, L. pennellii Cor., L. glandulosum C.H.Mull.

Вид L. esculentum Mill. включает 3 подвида: ssp. spontaneum Brezh – дикий, ssp. subspontaneum Brezh – полукультурный, ssp. cultum Brezh – культурный.

Все возделываемые сорта относятся к культурному подвиду, который делится на 3

разновидности: var. vulgare Brezh – томат обыкновенный, var. grandifolium (Bailey) Brezh – томат крупнолистный, var. validum (Bailey) Brezh – штамбовый. ![]()

Значение культуры

Среди всех овощных культур по общему сбору продукции томат находится на первом месте. Распространен во всех частях света. Родина – Южная Америка, где и сейчас произрастают основные дикие и полукультурные формы томата.

Первые упоминания об этой культуре относятся к V в. до н. э., когда его начали разводить перуанцы. В XVI в. эта культура была завезена из Южной Америки сначала в Европу, затем в Северную Америку. Во Франции, Англии, Бельгии, Германии, Италии, Португалии называли это растение помидоро и помо аморис, т.е. яблоком любви, золотым яблоком. Название помидоры стало распространенным во многих странах мира.

Термин «томат» происходит от туземного южноамериканского – томатиль, в последнее время стало широко использоваться повсеместно.

В России томат начали выращивать с середины XVIII в. сначала в Крыму и Закавказье, в XIX в. его культивировали уже на Дону, в Поволжье, на Украине, в Белоруссии, Литве. В настоящее время эта культура продвинулась до северных широт и далеко на северо-восток. В Сибири томат появился в XIX в. и быстро распространился с переселенцами.

Ни одна из овощных культур не используется так широко и многообразно, как томат. Причина такой популярности в отменных вкусовых качествах и высоких пищевых достоинствах плодов вместе с удивительной пластичностью этого растения, способного успешно расти и плодоносить в самых разных условиях.

Плоды содержат от 5 до 9% сухого вещества, в том числе 3-7% сахаров и около 1% белков. Сахара представлены преимущественно глюкозой и фруктозой. Сахарозы мало или нет совсем. Богаты плоды минеральными веществами: солями калия, натрия, магния, фосфора, железа, серы, йода. Особенность минерального состава плодов томата – преобладание калия над натрием, что способствует лучшему жировому и водному обмену, нормализации кровяного давления.

Плоды томата – отличный источник витаминов, прежде всего витамина С, а также В1, В2, В3, В6, РР, фолиевой кислоты, каротина. Причем если в красноплодных сортах содержание каротина составляет 0,5-0,7 мг%, то в оранжевоплодных – 2-5 мг%, или в 3-10 раз выше. Кисловатый вкус плодам придают органические кислоты, в основном лимонная и яблочная. Незрелые плоды содержат значительное количество алкалоидов, эфирных масел, фитонцидов.

Употребление томатов в пищу способствует повышенной сопротивляемости организма многим заболеванием, активизирует процесс пищеварения, подавляет болезнетворную кишечную микрофлору, нормализует кислотно-щелочное равновесие, снижает уровень холестерина в организме. Ценным качеством томата является его устойчивость к накоплению в плодах нитратов, тяжелых металлов и других вредных веществ.

Ботаническое описание

Корневая система у томата по своей природе стержневая, однако в связи с пересадкой происходит сильное разветвление боковых корней, в результате образуется мощная питающая часть растения, которая распространяется до 1,5-2 м в диаметре, охватывая до 1,25 м3 земли. Основная масса корней располагается на глубине 20-70 см, отдельные корни проникают до 2 м. У томатов любая часть стебля может дать дополнительные корни. Благодаря этой особенности можно выращивать рассаду из пасынков, а окучивание ведет к улучшению питания растений. При повреждении корневой системы томата она восстанавливается примерно через 2 недели.

Стебель прямостоячий или полегающий, в начале развития сочный, мягкий, в процессе роста постепенно твердеет до одревеснения. Нельзя допускать раннего одревеснения стебля (в рассадный период), так как жизненные процессы при этом затухают, урожайность резко падает. Длина стебля резко колеблется – от 15-25 см до 5-8 м в зависимости от сорта и условий выращивания.

В пазухах листьев на стебле томата образуются боковые побеги (пасынки). Наиболее сильным развитием отличается побег, расположенный непосредственно под первым соцветием. Именно его оставляют при формировании растений в 2-3 стебля. По характеру роста различают индетерминантный и детерминантный типы растений (куста). ![]()

У индетерминантных сортов рост стебля неограниченный, соцветия обычно образуются через 3-4 листа. В естественной культуре (без пасынкования) такие растения занимают значительную площадь. Созревание плодов у них происходит постепенно.

У детерминантных сортов куст небольшой или среднего размера, главный стебель самоограничивается в росте и заканчивается цветочной кистью. Соцветия располагаются через 1-2 листа, плоды на которых созревают почти одновременно.

Листья томата непарноперисторассеченные, расположение их очередное, черешок листа переходит в главную жилку листа (стержень) и заканчивается верхушечной долей. От главной жилки листа отходят попарно (супротивно) крупные доли, между которыми у некоторых сортов располагаются дольки меньшего размера, а между дольками еще более мелкие дольки. Есть сорта, у которых имеются только дольки или только доли листа.

Края листа могут быть рассеченные (обыкновенный томат) или цельнокрайние (крупнолистный, картофельный томат). Поверхность листа бывает почти гладкой, слабоморщинистой или сильногофрированной.

Окраска зеленая разных оттенков. Так же как и стебли, листья покрыты железистыми волосками, которые легко отламываются и выделяют при этом темно-зеленое вещество со специфическим запахом.

Соцветие – завиток, называемый в практике цветочной, или плодовой кистью. По типу соцветия делятся на простые (неветвящиеся), промежуточные (супротивно разветвленные) и сложные (многократно разветвленные). Все типы соцветия могут быть короткими (до 18 цветков в простой кисти) или длинными (с 20 цветками и больше).

На оси соцветия цветки формируются поочередно, и нередко наблюдается, что на одной кисти бывают плоды, завязи, цветки и бутоны.

Цветки у томата мелкие, невзрачные, желтые различных оттенков, чаще пятичленные, но могут быть и многочленные. Пыльников обычно пять. Тычинки сросшиеся в виде колонки, внутри которой находится нитевидный пестик. Рыльце пестика у одних сортов не достигает верхнего края колонки, а у других находятся на уровне колонки.

Опыление происходит внутри цветка (самоопыление), когда созревшая пыльца высыпается на рыльце пестика (в момент раскрытия бутона). В сухую ветреную погоду (особенно в южных районах) возможно перекрестное опыление, пыльца переносится ветром на расстояние до 20 м.

Плод – сочная двух- или многогнездная ягода различной формы, величины и окраски. Масса плода от 2 до 500 г и более. В пищу употребляют плоды только биологической (семенной) спелости.

Семена желтые, плоские, мелкие – масса 1000 штук 2,5-5,0 г. Всхожесть сохраняют до 7-9 лет (в сухом отапливаемом помещении).

Биологические особенности

Фазы роста и развития. Томат на родине – культура многолетняя. При соответствующих условиях растения могут расти и плодоносить в течение нескольких лет. Однако в сельскохозяйственной практике томат возделывают как однолетнюю культуру. Жизненный цикл растений начинается с момента оплодотворения. Заканчивается цикл естественным отмиранием отплодоносивших растений.

В онтогенезе растения томата проходят следующие фазы: появление всходов, появление первого настоящего листа, образование бутонов, начало и массовое цветение, начало и массовое созревание плодов. На разных этапах развития растений требуются определенные условия.

При оптимальной температуре и наличии влаги семена томата прорастают на 3-4-й день. Сначала появляется корешок и внедряется в землю. Семядольные листочки выходят на поверхность почвы.

Первый настоящий лист появляется обычно через 6-10 дней, последующие 3-4 – через каждые 6 дней, а затем через 3-5 дней. Одновременно идет основное нарастание корневой системы. Над 7-9-м настоящим листом у скороспелых сортов и над 12-14-м у позднеспелых (через 30-40 дней после всходов) закладываются бутоны первой цветочной кисти. С этого времени процесс закладки бутонов в последующих кистях и вегетативный рост идут параллельно и не прекращаются в течение всей вегетации. Фаза бутонизации длится около 15-20 дней.

Фаза начала цветения в зависимости от сорта и условий выращивания наступает через 40-90 дней после появления всходов. При низких или высоких температурах, а также при низкой или высокой влажности воздуха оплодотворение может не произойти, в этом случае у большинства сортов завязи опадают. Исключение составляют партенокарпические сорта и гибриды.

После оплодотворения начинается бурный рост плода и развитие в нем семян. Когда плод приобретает типичные для сорта форму и размер, начинается его созревание. В зависимости от сорта и условий выращивания период роста до созревания длится 45-65 дней.

Различают следующие степени зрелости плодов томата:

- зеленая – плоды плотные, зеленого цвета, имеют развитые, но с мягкой оболочкой семена;

- молочная – плоды еще плотные, приобретают глянцевый блеск, светло-зеленую окраску; мякоть светло-зеленая с началом бледно-розоватой или желтоватой окраски; семена нормально развитые с твердой оболочкой;

- бурая – плоды плотные, с глянцевой поверхностью, окраска зеленовато- или белесовато-бурая, мякоть розовая (желтоватая), ослизненная вокруг семян;

- розовая (желтоватая) – плотность плодов пониженная, окраска розовато-бурая ( у желтоплодных сортов желто-бурая), мякоть розовая (светло-желтая), плоды пригодны для потребления в свежем виде без дозаривания; семена способны прорастать после дозаривания;

- полная (биологическая) спелость – плоды приобретают характерную для сорта консистенцию, вкус мякоти, окраску кожицы и мякоти; семена способны прорастать без дозаривания плодов.

При перезревании окраска темнеет, мякоть разжижается, вкусовые качества снижаются, всхожесть семян резко падает.

Биологические особенности

Требования к теплу. Тропическое происхождение сказалось на биологических особеностях томата. Вегетационный период (т.е. период от всходов до биологической спелости плодов) очень длинный и составляет в зависимости от сорта и условий выращивания от 82 до 125 дней и более.

Оптимальная температура прорастания семян 20...25°С, минимальная 10...15°С. После появления всходов оптимальной для роста и развития считается температура днем 20...25°С (в солнечную погоду) и 15...18°С (в пасмурные дни), ночью 10...12°С. Температура почвы должна быть постоянной – 18...20°С. Температура ниже 10°С оказывает губительное действие на жизнедеятельность томата, а длительное нахождение в этих условиях приводит к гибели растений. Критическая температура для нормального завязывания плодов 13...15°С. Слишком высокие температуры также опасны: при 28°С пыльца в цветках становится стерильной, цветки опадают.

Свет. Томатные растения светолюбивы на всех стадиях развития, но особенно чувствительны они к интенсивности освещения в рассадный период и при закладке репродуктивных органов.

Температурные условия, благоприятные для роста и развития томата, связаны с интенсивностью освещения: чем ярче свет, тем выше может быть температура. При недостатке света повышенные температуры способствуют вытягиванию стебля, ослабляют рост корневой системы. Поэтому при выращивании рассады необходимо регулировать световой и температурный режимы. Яркий свет и температура 20...25°С днем и 10...12°С ночью способствуют усиленному развитию корневой системы и формированию компактных, хорошо облиственных растений.

Томат – культура короткого дня, но современные его сорта не реагируют на продолжительность светового дня.

Вода. Томат – влаголюбивая культура. Наибольшую потребность в воде испытывает в рассадный период, период образования завязей и налива плодов. Недостаток влаги в это время вызывает опадение завязи, скручивание листьев, мелкоплодие, а также заболевание плодов вершинной гнилью. Однако томат отрицательно реагирует и на переувлажнение почвы и воздуха: растения развивают большую вегетативную массу, возникает опасность распространения грибковых заболеваний, цветки плохо опыляются и не образуются завязи. Относительная влажность воздуха для томата 45-60%, а влажность почвы 75-85% от НВ. Резкий переход от засушливого периода к обильному увлажнению приводит к растрескиванию плодов.

Условия питания. Почвы томат предпочитает рыхлые, легкие, хорошо окультуренные, плодородные, с рН 5,5-7,0.

Растения томата извлекают из почвы или питательной среды большое количество разнообразных минеральных солей, содержащих микроэлементы: азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу и в значительно меньшем количестве соли, содержащие железо, марганец, бор, цинк, медь, алюминий, молибден, кобальт, йод, фтор и некоторые другие микроэлементы.

В открытом грунте при урожайности томата 100 ц/га вынос из почвы составляет: азота (N) – 33,0 кг, фосфора (Р2О5) – 11,4, калия (К2О) – 45,3, кальция (СаО) – 44,0, магния (MgО) – 8,0 кг.

Расчет потребности в удобрениях производится по данным агрохимического анализа почвы и вышеприведенных значений выноса питательных элементов.

Сорта томата

Все возделываемые сорта относятся к культурному подвиду.

По Западно-Сибирскому региону районировано более 30 сортов. Для открытого грунта предпочтительны сорта и гибриды с детерминантным типом куста. Они более скороспелые, большинство из них низкорослые или среднерослые, не требующие пасынкования или подвязки: Боец, Гном, Ляна, Кемеровец, Снежана, Василиса, Желтоплодный (раннеспелые); Анита, Данко, Добряк, Земляк, Сливовка, Бокеле F1, Снегири, Генератор F1 (среднеспелые); Канопус, Грушовка, Глянцевый, Вельможа (Буденовка) (среднепоздний); Каспар F1, Демидов, Олеся (позднеспелый). ![]()

В защищенном грунте в основном выращивают сорта и гибриды с неограниченным ростом куста (индетерминантные): Золотой король, Каскад, Верлиока F1 (раннеспелый), Золотой век, Акварель, Русич F1 (среднеспелый), Король Сибири, Элегант, Фаэтон F1, Оранжевое чудо, Микадо, Малиновая нежность, Дельта 264, Шаганэ F1. ![]()

Технология выращивания томата в открытом грунте

Предшественники в севооборотах. Лучшие предшественники для томата – бобовые, зеленные овощи, тыквенные, лук и корнеплоды. Недопустимо высаживать томат на прежнее место раньше чем через 1-3 года. В течение этого времени здесь нельзя сажать картофель и другие пасленовые культуры.

Участок под посадки томата должен быть освещенным, хорошо прогреваемым, защищенным от ветров.

Удобрение томата. Хорошо перепревшие органические удобрения (перегной и компосты) вносят в дозе 20-40 т/га в зависимости от их вида и окультуренности.

Необходимые микроэлементы в основном дают в виде жидких растворов.

Примерные дозы на участке среднего плодородия с суглинистыми и супесчаными почвами: аммиачной селитры – 2-3 ц/га, калийной соли – 2-2,5, суперфосфата простого – 4-7 ц/га.

Органические удобрения и 2/3 дозы фосфорно-калийных туков вносят осенью под зяблевую вспашку, а часть азотных – под первую весеннюю культивацию. Остальную часть минеральных удобрений используют в виде подкормок. При первой подкормке (через 10-15 дней после высадки рассады) дают 0,5 ц/га аммиачной селитры и 1-1,5 ц/га суперфосфата.

Вторичную подкормку проводят в период начала плодообразования азотно-калийными удобрениями в дозе 0,5-1 ц/га аммиачной селитры и 1-1,5 ц/га сульфата калия.

Хорошим минеральным удобрением служит зола – норма внесения на индивидуальных участках 100 г/м2.

Подготовка почвы. Почвы томат предпочитает рыхлые, суглинистые, с добавлением органических удобрений (перегноя, компоста). Свежий навоз непосредственно под томаты не вносят во избежание разрастания вегетативной массы, засорения поля, поражения болезнями.

Подготовку почвы осенью. После ранних культур (огурцы, лук и т. д.) проводят одно-два лущения на глубину 6-8 см с одновременным боронованием, а потом глубокую зяблевую вспашку на 28-30 см. При размещении томата после поздних культур, а также в северных районах зяблевую вспашку проводят без лущения. Весеннюю обработку почвы начинают с раннего боронования в два следа. Дальнейшая предпосевная обработка зависит от способов выращивания и сроков посадки. В Сибири проводят обычно две культивации – первую на глубину 12-14 см, вторую, предпосевную, на 8-10 см с одновременным боронованием. На тяжелых почвах вместо первой культивации проводят перепашку зяби (лучше без оборота пласта) с последующим боронованием и прикатыванием.

Посадка томата. Высаживают рассаду после окончания весенних заморозков, в условиях Сибири это первая – начало второй декады июня.

Для лучшей приживаемости растений делают предпосадочной полив по 250-300 м3/га.

Наиболее распространенная схема посадки – двухстрочные ленты 90+50 см, где 50 – расстояние между рядами, 90 – между лентами. Густота посадки в ряду зависит от сорта. Слаборослые и штамбовые сорта сажают на расстоянии 35 см, большинство среднерослых детерминантных сортов – на расстоянии 50 см, сильнорослые размещают через 70 см. Количество растений на 1 га – 40, 28, 20 тыс. соответственно.

В производственных условиях при колее трактора 180 см перспективной является схема посадки (129+60) х 35-50 см.

Для высадки рассады используют различные рассадопосадочные машины, но более широко применяют в настоящее время СКН-6А. На небольших участках и в частном секторе посадку проводят вручную.

Нормально развитую рассаду высаживают вертикально на 5-10 см глубже, чем она росла в парниках или горшочках, а сильно вытянувшиеся - наклонно по направлению господствующих ветров на глубину не менее половины ее высоты.

Уход за растениями томата. В течение вегетации почву периодически рыхлят: первый раз после того как рассада приживется, а в дальнейшем после полива или подкормки. Окучивание проводят до смыкания растений, чтобы усилить образование придаточных корней.

Обязателен полив перед окучиванием, а последующие поливы проводят интервалом в 10 дней с нормой 300-400 м3/га (30-40 л/м2).

Первый раз подкармливают растения через 2-3 недели после высадки. Вторую подкормку проводят в период массового завязывания плодов.

Для лучшего завязывания плодов проводят опрыскивание в период массового цветения (третья декада июня) 0,5%-м раствором борной кислоты и 0,1%-м раствором мочевины с борной кислотой.

В условиях короткого лета в Сибири растения томата нуждаются в искусственном регулировании роста и плодоношения путем удаления боковых пазушных побегов. Этот прием получил название пасынкование. При этом созревание ускоряется на 5-7 дней, но общий урожай снижается на 16-20%. Пасынки удаляют, когда они достигнут длины 4-5 см. Нельзя допускать их перерастания. Сорта штамбовые и слаборослые можно не пасынковать.

Сорта детерминантные, средне- и сильнорослые формируют в 2-3 стебля. Для этого первое пасынкование проводят через 10-15 дней после посадки (перед окучиванием), удаляя все пасынки кроме подцветочного побега, если растение формируют в 2 стебля. При желании можно оставить еще один развитый побег (пазушный) в нижней части растения в непосредственной близости от побега под первой кистью. Тогда растение будет сформировано в три стебля.

Высокорослые сорта и гибриды с индетерминантным типом куста формируют чаще в один стебель, реже в два, так как в последнем случае созревание плодов наступает позже и масса их будет ниже. При выращивании в один стебель на основном побеге удаляют все пасынки, включая подцветочный побег, оставляя 4-6 кистей, и прищипывают верхушку, не удаляя над верхней кистью 2-3 листа.

При формировании в два стебля оставляют два основных побега: надцветочный и подцветочный, все остальные убирают как в нижнем, так и в верхнем ярусе растения. Точку роста прищипывают, когда на оставленных побегах образуется по 2-3 кисти.

Целесообразно подвязывать высокорослые растения к кольям или шпалере, что улучшает освещенность растения и прогревание почвы, ускоряет рост и созревание плодов. ![]()

В конце июля – начале августа проводят прищипку всех точек роста (вершкование) всех побегов и удаляют цветки, на которых плоды сформироваться уже не успеют, но задержат созревание ранее завязавшихся. Следует периодически убирать нижние желтеющие, загрязненные или пораженные болезнями листья. Но все листья удалять не рекомендуется, на кусте должно оставаться не менее 15-16 хорошо сформированных листьев. Совершенно недопустимо удаление нижних листьев в начале вегетации, так как они снабжают питательными веществами корневую систему. ![]()

Уборка томата. Уборку проводят выборочно, через 3-5 дней, удаляя все большие и уродливые плоды. Своевременная уборка начавших буреть плодов ускоряет созревание оставшихся.

Первый массовый сбор крупных, вполне сформировавшихся плодов следует провести уже в первой декаде августа. Перед заморозками, а также при наступлении холодных ночей (когда температура устойчиво удерживается ниже 6...8°С) необходимо снять оставшиеся плоды.

На сортах с растянутым периодом созревания томатоуборочные комбайны применяют лишь при последнем сборе урожая. Комплекс машин для механизированной уборки урожая включает томатоуборочный комбайн СКТ-2, прицеп ПТ-2, сортировальный пункт СПТ-1,5, контейнероопрокидыватель КОН-0,5.

Комбайн подрезает и убирает кусты томата, отделяет плоды от кустов, земли, сорных примесей и подает их в контейнеры. На сортировальный пункт плоды перевозят на прицепе. Здесь их сортируют на три фракции: стандартные (молочные, красные, бурые), зеленые и брак.

Если реальна опасность поражения фитофторозом (идут моросящие дожди, туманы, росы при резких колебаниях дневных и ночных температур), уборку всех плодов следует провести немедленно в начале августа. Перед дозариванием их дезинфицируют горячей водой (60°С) в течение 1,5-2 мин. Оптимальная температура дозаривания томата 20...22°С. ![]()

Для ускорения созревания к зеленым плодам добавляют немного красных, так как они выделяют газ этилен. Если дозревание нужно задержать, красные плоды из ящиков следует постоянно убирать.

Применение каркасных пленочных укрытий для культуры томатов в условиях Сибири особенно важно, так как способствует ускорению созревания плодов на 20-25 дней.

Обычно используется полиэтиленовая (ПЭ) пленка. Выпускаемая промышленностью поливинилхлоридная (ПВХ) пленка эластичнее и долговечнее, чем различные виды полиэтиленовой пленки, хорошо удерживает тепло в ночное время. Хорошие результаты получены также при использовании полиэтиленовой стабилизированной пленки

«Урожай 2». ![]()

Для укрытия используют дугообразные каркасы, которые устанавливают друг от друга на расстоянии 1-1,5 м, втыкая в землю на глубину 15-20 см. Материал для дуг – проволока-катанка толщиной 5-6 мм или ивовые прутья. Длина их 160-180 см. Ширина тоннеля 90 см, высота над поверхностью – 45 см. Дуги скрепляют шпагатом, который у торцов привязывают к кольям. Со стороны господствующих ветров пленку присыпают почвой, с обратной стороны прикрепляют к деревянному бруску сечением 4х4 см, чтобы облегчить проветривание.

Оптимальный возраст рассады под пленкой 40-45 дней. Такая рассада быстро приживается, хорошо растет и развивается и в конечном итоге дает более высокий ранний и общий урожай. ![]()

Выращивание томата в теплицах

Теплицы для индивидуальных огородов по устройству могут быть двускатными, односкатными (чаще в этом случае – пристенные) или арочные с деревянным или металлическим каркасом шириной 2,5-6 м, высотой в коньке 2 м, боковых стенок – до 1-1,5 м. Следует обязательно предусмотреть вентиляцию, для этого делают широкие двери, верхние форточки, а также поднимающиеся с помощью накручивания стенки – шторы. Площадь вентиляционных проемов должна быть не менее 20% площади теплицы. Коньком теплицу следует располагать с севера на юг.

Для выращивания в теплице используют индетерминантные сорта.

Срок высадки растений при отсутствии обогрева 20-25 мая. Для посадки используют рассаду 50-дневного возраста. Индетерминантные сорта садят в один ряд с расстоянием между рядами 1,2-1,4 м, в ряду – 30-40 см (2-3 растений на 1 м2). Через 7-10 дней после высадки растения подвязывают к вертикальной шпалере. Для этого используют шпагат диаметром 3-4 мм, предварительно разрезанный на куски, которые на 40 см длиннее, чем расстояние от поверхности гряды до проволочной шпалеры. Для культуры в два стебля длина шпагата удваивается. Концом шпагата завязывают стебель растения свободной петлей у поверхности почвы, оставляя зазор, затем обматывают его через два листа. Второй конец шпагата перекидывают через шпалеру и завязывают. По мере роста основного стебля его закручивают вокруг шпагата. Эта работа должна проводиться своевременно, не реже 1-2 раз в неделю. У крупноплодных сортов для увеличения массы плода рекомендуется нормировать количество цветков в соцветии, оставляя не более 4-5 на кисти.

В процессе выращивания необходимо прежде всего соблюдать оптимальный температурный и водный режимы. Температура воздуха до плодоношения должна быть 20...23оС днем и 15...16°С ночью, в период плодоношения - соответственно 22...26°С и 16...18°С. Температура почвы 18...20°С.

В случае жаркой сухой погоды применяют усиленное проветривание: боковое и верхнее, открывая двери, форточки и поднимая боковые шторы.

Очень опасно повышение влажности воздуха и почвы, это приводит к заболеванию растений. Для опыления необходим сухой воздух (относительная влажность 40-60%). Поэтому томаты поливают редко (1-2 раза в неделю), но обильно (15-20 л/м2), после чего проводят рыхление и проветривание. Для лучшего опыления цветков необходимо 1-2 раза в неделю проводить встряхивание соцветий в 9-12 ч дня.

Растения подкармливают 2-3 раза, первый раз через 15-20 дней после высадки нормой: 10-15 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия на 10 л воды. В период плодоношения увеличивают дозы внесения аммиачной селитры до 30-40 г, сульфата калия – до 50-60, а суперфосфата уменьшают до 30-40 г. На одно растение расходуется 1 л раствора.

В период массового цветения и начала образования проводят 2-3 внекорневые подкормки раствором минеральных удобрений, содержащим в 10 л воды вытяжку суперфосфата, мочевину и серно-кислый калий по 10 г, борной кислоты, серно-кислого цинка и серно-кислой меди по 2 г. Расход раствора – 0,5 л на 10 м2. Обработки против болезней аналогичны описанным выше.

Сбор плодов бланжевой спелости проводят не реже 2-3 раз в неделю.

Родина овощного перца (Capsicum annuum L.) – Мексика и Гватемала, где его возделывают более 2 тыс. лет. В Европу он был завезен после открытия Америки, в Россию проник в ХIХ в. из Болгарии, сначала в южные районы. В Сибири уже много лет является одной из основных овощных культур на приусадебных участках.

Значение культуры

Плоды содержат 5-12% сухого вещества, 2-8 – сахаров, 1,3-2,6 – белков, 0,9 – жира. По количеству аскорбиновой кислоты перец занимает первое место среди овощей. При дозаривании ее количество увеличивается. Плоды богаты Р-активными веществами, каротином, витаминами В1, В2, В3, фолиевой и никотиновой кислотами. Присущий перцу аромат определяется летучими эфирными маслами.

Ботаническое описание

Перец относится к семейству Пасленовых, в культуре возделывается как однолетник. Сорта по хозяйственно-ценным признакам делят на сладкие, стручковые и острые. Перец сладкий (овощной) (Capsicum annum qrossum) – с крупными (50-150 г и более) плодами самой различной формы и окраски. Мякоть толстая – 4-7 мм. Используется в пищу в свежем и консервированном виде. У стручкового перца (Capsicum frutescens) плоды конусовидные (10-16 см), массой 12-15 г. Мякоть ярко-красная, тонкая (1,5-2 мм), легко высыхающая. Может быть сладким и слабо острым. Используют в производстве паприки. Перец острый (пряный, горький) (Capsicum annum lonqum) обычно мелкоплодный (от 5 до 50 г) с тонкой мякотью и очень острым вкусом. Применяют как приправу к пище или добавляют в сладкую паприку.

Корневая система по сравнению с надземной частью растет менее активно, основная масса корней располагается на глубине 20-40 см. Стебель травянистый, у основания древеснеющий. Высота растения от 20 до 150 см и более. Цветки обоеполые, чаще в пучке по 3-10 цветков белого, желтого или фиолетового цвета. Цветки способны как к самоопылению, так и к перекрестному опылению, поэтому нельзя рядом выращивать разные формы перца или разные сорта. Плод 2-4-гнездная ложная ягода от шаровидной до удлиненно-конусовидной формы и разнообразной окраски. Семена бледно-желтые, плоские. В 1 г 120-150 шт. Всхожесть сохраняется 2-3 года.

Биологические особенности

Вегетационный период от всходов до технической спелости 80-160 дней, до биологической спелости 95-180 дней. Растения перца очень требовательны к свету и являются растениями короткого дня. Наибольшая реакция на короткий день – в первые 10-15 дней после всходов. Теплолюбивая культура. Минимальная температура для прорастания семян 15...18°С. При 13°С рост приостанавливается, при 0°С растения погибают. Оптимальная температура для роста и развития 20...26°С днем и 18...20°С ночью, температура почвы 19...20°С. Критические периоды по реакции на температуру – фазы бутонизации и массового цветения. Наиболее требовательны перцы к влажности почвы в период плодообразования. Лучшие почвы для перцев – легкие, структурные, плодородные, богатые органическим веществом, с рН 6,0-6,6. Важную роль в питании играют азот, фосфор, калий, кальций, натрий.

Сорта и гибриды

Сладкий перц: Виктория, Изюминка, Клио, Валентинка, Каскадер, Роман (раннеспелые), Бегемот, Золото Сибири, Ягуар (среднеспелые). Острый перец: Пламень, Астраханский 147, Кайенский (среднеранние).

Выращивание в открытом грунте

Перец – рассадная культура., 70-75-дневную, выращенную в горшочках рассаду, высаживают в открытый грунт после 10 июня по схеме 60х20 или 70х30 см. Рассаду заделывают до первых настоящих листьев. Приживляющие поливы поливной нормой 100-150 м3/га, вегетационные – 300-400 м3/га. После каждого полива – рыхление почвы. Лучшие предшественники для перца – многолетние травы, бобовые, лук на репку, огурцы, капуста. Недопустимы перец, баклажан, картофель, табак. Минеральные удобрения лучше применять в подкормках с поливной водой. Первую подкормку проводят через 2-3 недели после посадки рассады: 10 кг д.в/га азота, 20 – Р2О5 и 15 – К2О. Вторая подкормка – через 10-15 дней после образования завязи из расчета 15 кг д.в/га азота, 25 – Р2О5 и 20 – К2О. Третья – в момент массового формирования плодов. Побеги перца очень ломкие и хрупкие, поэтому их подвязывают к кольям или шпалерам. Растения не пасынкуют, но к концу вегетации на верхних побегах обрывают цветки и бутоны. Плоды собирают в технической спелости через 35-45 дней после образования. Лучшие условия для хранения плодов, собранных в технической спелости, создаются при температуре 10...12°С и относительной влажности воздуха 85-90%. Созревшие плоды хранят при 1...3°С.

Выращивание в пленочных тоннелях

Рассаду 70-75-дневного возраста высаживают в грунт 20-25 мая, в два ряда с междурядьями 40-50 см, а между растениями в ряду 20-30 см. Затем ставят дуги и накрывают любым укрывным материалом (полиэтиленовая, поливинилхлоридная пленка или агрил). В конце июня пленку с каркаса сворачивают, а в августе растения вновь укрывают. В защищенном грунте наиболее распространенным вредителем перца является тля. Лучший способ борьбы с ней – поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха, частое проветривание, редкие, но достаточно обильные поливы.

Выращивание в теплицах

При высадке в необогреваемую пленочную теплицу 20-25 мая семена на рассаду в комнатных условиях сеют 20 февраля, в теплицах – после 15 марта. Грунт готовят из расчета: 30-40% дерновой (огородной) земли, 40-60 – перегноя, 10-20 – торфа. В качестве рыхлящих и мульчирующих материалов можно использовать опилки лиственных пород, древесную кору и соломенную резку. В старые грунты добавляют минеральные удобрения – 10-15 кг азота, 20-25 – Р2О5, 15 – К2О на 1 м3. Перед высадкой рассады за 1-2 дня грунт хорошо поливают. Растения высаживают на подготовленные гряды по схеме 50-70×35-45 см или двухрядными лентами с расстоянием между лентами 60-70 см, между рядами 40-50 см, в ряду – через 30-45 см. Позднеспелые высокорослые сорта и гибриды высаживают с большей площадью питания. Уход за растениями состоит в поддержании оптимальных температуры, влажности почвы и воздуха, рыхлении почвы, подкормках, защите от вредителей.

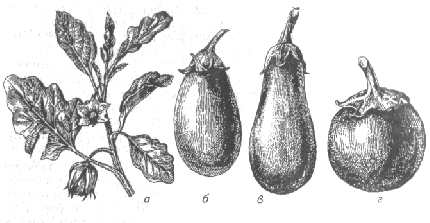

Родиной баклажана (Solanum melongena) являются тропические районы Юго-Восточной Азии и Индия. В Европе он появился в ХIII-ХIV вв. В настоящее время это ценная овощная культура, которая получает все большее распространение и занимает достойное место в сортименте овощных культур в Сибири (рис. 17).

Рис.17. Баклажан: а – цветущий побег;

б, в, г – разные формы плодов

Значение культуры

Плоды баклажана содержат в больших количествах сухие вещества, сахара, пектины, соланин, сравнительно много кобальта и марганца. Благодаря оптимальному соотношению солей калия и натрия (5:1), наличию пектинов, тартроновой кислоты и других веществ они способствуют выведению из организма холестерина. Блюда из баклажанов считаются диетическими и рекомендуются больным сахарным диабетом, страдающим заболеваниями почек и при угрозе атеросклероза.

Ботаническое описание

Однолетнее растение высотой от 50 до 150 см. Корневая система относительно мощная, сильно ветвящаяся, располагается преимущественно в верхнем (30-40 см) горизонте почвы. Отдельные корни распространяются в глубину и по радиусу до 1,5 м. Стебель прямостоячий, разветвленный, фиолетовый, снизу одревесневший. Листья удлиненно-яйцевидные, яйцевидные или широкоовальные, черешковые, сильноопушенные, от зеленой до светло-фиолетовой окраски. Цветки крупные, обоеполые, пазушные, фиолетовые или белые с фиолетовым оттенком, одиночные или собраны в кисти (2-7 цветков), пониклые, самоопыляющиеся, но могут переопыляться и насекомыми. Вероятность перекрестного опыления до 50%. Плод – многогнездная ягода массой от 30 до 2000 г, по форме от округлой до цилиндрической и змеевидной. Длина плода 6-70 см. Окраска плодов в технической спелости от светлой, почти белой до темно-фиолетовой с блеском или без блеска. В пищу используют плоды в технической спелости (25-40 дней после завязывания). Семена плоские, кремовые или темно-кремовые, гладкие. Масса 1000 семян 3,5-5 г. Всхожесть семена сохраняют 3-4 года.

Биологические особенности

Баклажан является самой требовательной к условиям выращивания овощной культурой из семейства Пасленовых. Очень чувствителен к колебаниям температуры. Понижение или сильное ее повышение вызывает опадение бутонов, цветков и завязей. Вегетационный период от всходов до технической спелости 110-160 дней. От фазы технической спелости плодов до созревания семян – более 30 дней. Оптимальная температура для роста и развития 24...27°С, для прорастания семян 20°С. Заморозков не переносит. Баклажан – светолюбивое растение на всех стадиях развития, но особенно чувствителен к освещенности в фазу сеянцев (закладки репродуктивных органов). Растение короткого дня. Но современные сорта и гибриды не реагируют как на уменьшение, так и на увеличение светового дня. Высокую требовательность предъявляет к влажности почвы. Недостаток воды в почве в периоды плодообразования и плодоношения приводят к опаданию бутонов, цветков и завязей. Такая же реакция на избыток влаги в холодную погоду. Оптимальная влажность воздуха 70-80%.

Баклажан требует рыхлых, водопроницаемых, богатых гумусом почв со слабокислой или нейтральной реакции среды. При недостатке воздуха в корнеобитаемом слое на тяжелой, уплотненной почве рост растений существенно замедляется. При редком рыхлении наблюдается сильное опадание бутонов, а образовавшиеся завязи плохо развиваются.

Растения хорошо отзываются на внесение органических (перегной) и минеральных удобрений. Больше, чем перец, нуждаются в азоте. Однако высокие дозы азота затягивают рост растений в ущерб плодоношению. Фосфор способствует росту корней, образованию плодов. Калий повышает сопротивляемость болезням, благоприятствует активному передвижению питательных веществ по растению.

Сорта и гибриды

Скороспелый 148 , Японский карлик, Альбатрос (раннеспелые сорта), Шаровидный, Батайский, Алмаз (среднеранние).

Выращивание в открытом грунте

Лучшие предшественники – капуста, огурец, бобовые. Недопустимы баклажан и все культуры семейства Пасленовых. Рассаду в возрасте 70-75 дней высаживают на подготовленную, как для перца, почву после 10 июня по схеме 60-70×30-40 см. Рассаду при высадке заглубляют до первого настоящего листа, проводят приживляющие поливы по 100-150 м³/га. Затем можно провести междурядную обработку КРН-4,2 с подкормкой из расчета 10-15 кг/га азота, 25-30 – Р2О5 и 20 – К2О. Последующая подкормка – в период плодообразования и плодоношения, доза удобрения удваивается. Баклажан во взрослом состоянии переносит недостаток влаги лучше, чем перец, поэтому ему требуются редкие поливы при норме расхода воды 250-300 м³/га. Технической (потребительской) спелости плоды достигают через 30-40 дней после цветения. Их срезают с плодоножкой, не повреждая растений, через каждые 5 дней. Плоды могут храниться при 12...15°С в течение месяца.

Другое название физалиса (Physalis L.) – мексиканский томат. В нашей стране возделывают как овощное, декоративное и лекарственное растение. В Сибири получили распространение два вида со съедобными плодами: земляничный (ягодный) и овощной (мексиканский) (рис. 18).

Рис. 18. Физалис: а – обертка (фонарик);

б – плод с открытой оберткой

Значение культуры

По содержанию сухого вещества, сахаров и лимонной кислоты плоды физалиса превосходят баклажан и перец. Ценятся они за высокое содержание пектина (до 10% сухой массы). Плоды земляничного физалиса, содержащие до 17% сухого вещества, хорошо сушить. В овощном физалисе 8-9% сухого вещества, 8-10% сахаров. Особенно полезны плоды в свежем виде, целебными свойствами обладают сок, настой и отвар высушенных плодов. Плоды используют для получения лимонной кислоты.

Ботаническое описание и биологические особенности

Однолетнее растение семейства Пасленовых. У земляничного физалиса стебель стелющийся, редко полустоячий, густоопушенный, разветвленный, длиной 40-110 см, иногда имеет антоциановую окраску. У овощного физалиса куст полустелющийся или прямостоячий высотой от 30 до 120 см. Листья овальные и яйцевидные с заостренным концом, с зубчатыми или надрезанными краями. Листья земляничного физалиса отличаются слабой гофрированностью пластинки. У земляничного физалиса цветки мелкие, одиночные, бледно-желтые, самоопыляющиеся; плод – ягода, заключенная в чашечку в виде фонарика, мелкий, массой 10-30 г, очень сладкий. У овощного цветки более крупные, желтые, перекрестноопыляющиеся; плоды плоскоокруглые, крупные, массой 30-90 г, в чехлике, менее сладкие. Окраска их светло-желтая, зеленая, фиолетовая.

Растение короткодневное, теневыносливое, размножается семенами, иногда вегетативно (черенками побегов). Семена овощного физалиса прорастают при 10...12°С. Земляничный физалис более теплолюбивый, его семена прорастают при 15°С. Вегетационный период 110-125 дней. Требует плодородных рыхлых почв с нейтральной реакцией почвенного раствора. Выращивается по схеме 60-70×40-50 см. Если выращивают рассадным способом, то рассаду высаживают в открытый грунт одновременно с томатами. Растения не пасынкуют: чем сильнее ветвятся побеги, тем больше плодов. Уход такой же, как за растениями томата. Плоды созревают неодновременно, созревшие осыпаются, поэтому сборы проводят регулярно и собирают с почвы.

В Сибири возделывают следующие сорта овощного физалиса: Королек (раннеспелый, масса плода 60-90 г), Кондитер (среднеранний, масса плода 28-40 г), земляничного – Золотая россыпь (раннеспелый, масса плода 3-5 г).

1. Каковы оптимальные температурные условия для роста и плодоношения томата?

2. Где выращивают индетерминантные и детерминантные сорта томата?

3. Возможно ли перекрестное переопыление у перца?

4. Каковы оптимальные схемы посадки томата, баклажана, перца и физалиса?

5. Каковы сроки и способы уборки плодов овощных культур семейства Пасленовых?