|

2.2.

Разведение насекомых и клещей как объектов биотехнологии в защите растений Биологические методы защиты растений от вредных насекомых

требуют разработки способов накопления либо фитофагов, либо энтомофагов, что

относится к технической энтомологии. Рассмотрим практическое применение принципов технической

энтомологии. Для подавления вредных насекомых в открытом и защищенном грунте

используют выпуски искусственно разводимых энтомофагов. Уровни их культивирования

могут быть лабораторными, лабораторно-полевыми или массовыми (промышленными).

Разведение осуществляется в технобиоценозе на

естественном или искусственном корме. ИПС, как правило, полусинтетические.

Стартовую колонию выбирают преимущественно в зоне пессимума. Биотехнология разведения энтомофагов

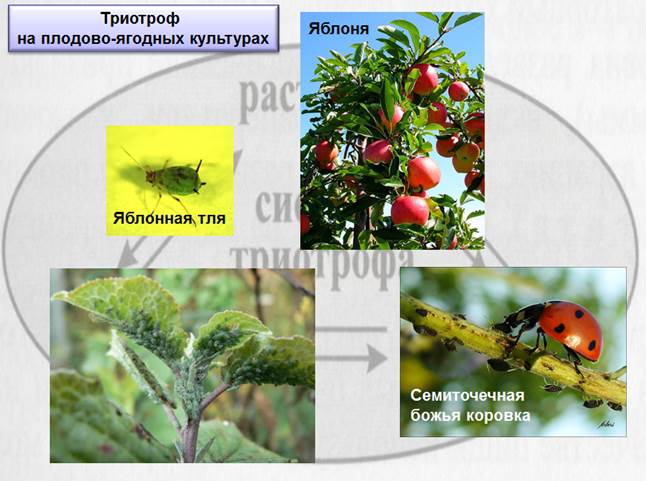

своей продукцией имеет работающую культуру. Разведение насекомых основано на принципе триотрофа (кормовое

растение -

фитофаг (консумент 1-го порядка) - энтомофаг (консумент

2-го порядка) (рис. 2.3).

Рисунок 2.3. Система триотрофа Методики разведения насекомых Трихограмма (рис.

2.4).В нашей стране, как и во всем мире, для выпуска в открытом грунте чаще

всего применяют яйцееда — трихограмму. Поэтому для

данного энтомофага хорошо изучены условия его массового производства. В

отношении трихограммы разработан интегрированный

показатель целевого назначения культуры.

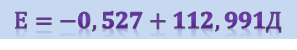

Рисунок 2.4. Трихограмма Предложен обобщенный критерий качества трихограммы,

включающий следующие частные показатели: процент отрождения

имаго, половой индекс, плодовитость и поисковую способность. Экспериментально

найдена линейная зависимость между ожидаемой биологической эффективностью

энтомофага Е и его обобщенным критерием

качества Д:

На культуры трихограммы

обычно составляют паспорт, включающий: 1) обозначение штамма

культуры вида трихограммы, например, Тrichogramma evanescens West. (Hymenoptera: Trichogrammatidae); 2) происхождение культуры; 3) лабораторный хозяин (зерновая моль, капустная совка и т.д.); 4) условия разведения и биологические

признаки паразита (трихограммы), включающие

температуру, влажность, освещенность, аэрацию, длительность развития, тип

паразита (эндо-, эктопаразит и т.д.), число особей на одного паразита,

процент самок в популяции и т.д. Трихограмму (T. evanescens), как консумента 2-го порядка, разводят в производственных

биолабораториях или

на биофабриках, в качестве пищи используют яйца

зерновой моли (ситотроги). Ситотрога

- это консумент 1-го порядка. Кормовой субстрат - зерно. Наиболее

трудоемкие процессы производства трихограммы

механизированы. Механизированная линия

обеспечивает получение около 2 млрд особей паразита

за сезон, что хватает на разовый выпуск примерно на 30-40 тыс. га. Для эффективного подавления массового размножения вредителя

большое значение имеет качество разводимой трихограммы,

которое зависит как от исходной культуры, так и от строгого соблюдения режима

микроклимата при разведении, качества яиц зерновой моли, числа поколений паразита,

пассируемого через них. Для обогащения генофонда исходной популяции и получения эффекта

гетерозиса рекомендуется проводить следующие мероприятия: ● сбор

в природе большого числа (не менее 1500) яиц насекомых, паразитированных

трихограммой (стартовая

колония); ●

накопление трихограммы на маточном участке (0,5-1

га), расположенном на территории биофабрики. Этот

участок ежегодно засевают сельскохозяйственными культурами с различными

сроками созревания, которые искусственно заселяют фитофагами из отряда чешуекрылых и трихограммой. По

периметру участок засевают нектароносами (например, горчицей); ● сбор

с маточного участка кладок яиц, заселенных трихограммой,

в августе-сентябре, выведение паразита, проведение двух осенних пассажей

через яйца хозяев из расчета 1 самка на 10 яиц и введение трихограммы

в диапаузу для длительного хранения; ●

реактивация диапазирующей трихограммы

(выведение из диапаузы) и групповое скрещивание; ●

массовое разведение трихограммы с таким расчетом,

чтобы в яйцах зерновой моли проходило не более 3-4 поколений трихограммы. Работа по обновлению и накоплению маточного материала должна

сопровождаться таксономическим контролем видовой принадлежности трихограммы и оценкой ее качества. Для повышения

плодовитости и продолжительности жизни исходной популяции трихограммы

ее следует подкармливать медом или 20%-м сахарным сиропом. Сначала разводят фитофага. Зерновую моль как

субстрат питания трихограммы разводят следующим

образом: обеззараживают зерно ячменя термическим (в автоклавах) или

химическим (фумигация метилбромидом) способами.

Влажное термическое обеззараживание предпочтительнее, так как зерно

размягчается, что благоприятствует внедрению и развитию гусениц фитофага.

Такое обеззараживание можно провести путем погружения зерна в горячую воду

при 90-95°С на 1 мин. Предварительно в воду

добавляют марганцово-кислый калий (1 г на 10 л воды), чтобы предотвратить

появление плесени. Обеззараженное зерно рассыпают в кюветы слоем не более 4 см и в

течение 1-2 дней доводят до оптимальной (16%) влажности, поддерживая ее в

течение всего периода развития зерновой моли. Влажность зерна определяют

влагомером. Для заселения зерна используют яйца зерновой моли, отложенные

бабочками на 2-3-й

день жизни, причем возраст всей партии не должен отличаться более чем на

сутки. Яйца помещают в термостат при 23-25°С и

относительной влажности воздуха 85% на 4-5 суток. Подготовленные таким

образом яйца рассыпают тонким слоем на поверхности зерна из расчета 1 г яиц

на 1 кг зерна. Выходящие из яиц гусеницы зерновой моли (ситотроги)

внедряются в зерно. Этот процесс завершается за 4-5 суток. После этого зерно

перемешивают и поддерживают температуру 20±2°С и

влажность 80±5%. Ожидают, когда пройдет цикл развития ситотроги

до бабочки. Через 2-3 дня после начала лета первых бабочек зерно пересыпают

в кассеты, устанавливая их в боксы. В одном боксе размещают 10 кассет по

13-15 кг зерна. Массовый лет бабочек начинается через 3-5 дней после загрузки

кассет и продолжается в течение 15-18 дней. Выходящие из зерна бабочки через

перфорацию кассет проникают в бокс 3

(рис. 2.5), скапливаются в его конической части и через открываемый клапан

попадают в общий насекомопровод

4. Отсюда они воздушным потоком переносятся в молеприемник

6.

Рисунок 2.5. Схема разведения трихограммы: 1 - обеззараженное зерно; 2 - зерно, заселенное яйцами ситотроги; 3 - боксы с ситотрогой; 4 - насекомопровод; 5 - пульт управления; 6 - имагоприемник с кассетами или коллектор-автомат; 7 - вытяжной шкаф для дозировки и наклеивания яиц; 8 - контейнеры (виварии); 9 - биоклиматические камеры с

контейнерами для заселения яиц ситотроги трихограммой; 10 Вытяжной шкаф для удаления

имаго трихограммы; 11 - политермостат для преимагинального развития трихограммы;

12 - холодильная камера для кратковременного хранения куколок трихограммы. Бабочек собирают один раз в сутки, дозатором расфасовывают в

вытяжном шкафу 7 в малые контейнеры и

помещают на 4-5 суток в ячеистый термостат для откладки яиц. Собранные яйца

очищают от примесей, расфасовывают в бумажные пакеты и хранят. Средний выход

яиц зерновой моли на биофабриках составляет

600 г со 100 кг зерна при длительности цикла сбора бабочек и яиц с одной

партии заселенного зерна 34-45 дней и степени заселения зерна около 75%. Кратковременное хранение яиц зерновой моли при 1-3°С и влажности 85-90% для партии, предназначенной к

воспроизводству, - не

более 3-4 суток, для заселения трихограммой - не более 10 суток. Для

долгосрочного хранения, необходимого при круглогодичной работе, разработан

способ глубокого охлаждения яиц при температуре жидкого азота (-196°С). После

6-12 месяцев хранения яйца размораживают в воде (44-45°С), высушивают и

используют. Заселение яиц фитофага трихограммой.

Пластины помещают в контейнеры (8), которые затем ставят в климокамеры (9) для заселения яиц трихограммой.

Заселение проводят из расчета 1 самка паразита на 20 яиц ситотроги.

После заселения яиц паразитом виварии с пластинами ставят в вытяжной шкаф для

удаления имаго трихограммы (10), а затем помещают

политермостат (11) для преимагигального развития

энтомофага (до почернения яиц фитофага, что соответствует фазе предкуколки паразита). После почернения яиц, их

расфасовывают в пакеты для реализации или в кассеты для хранения (12).

Обычно в 1 г содержится 80 тыс. яиц, паразитированных

трихограммой (80%-е заселение). Следует иметь в виду, что обобщенный критерий качества трихограммы при разведении на яйцах капустной совки

вдвое выше, чем при разведении на яйцах мельничной огневки. Поэтому для маломасштабного

разведения в лабораторных условиях лучше выбирать в качестве хозяина

капустную совку. В последнее время наблюдается также переход на разведение трихограммы с использованием в качестве субстрата

искусственных яиц -

питательной среды, заключенной в гелеобразную растворимую оболочку.

Примером лабораторно-полевой культуры может

служить гербифаг - муха-фитомиза (Phytomyza orobanchia,

Diptera: Agromysidae),

которую используют для борьбы с сорняком заразихой. Муха-фитомиза.

Самки откладывают яйца на раскрывшиеся цветки заразихи. Личинки питаются

завязями и незрелыми семенами. Часть личинок окукливается непосредственно в

семенных коробочках, другие продвигаются вниз по стеблю и питаются в минах,

окукливаясь под эпидермисом в создаваемой ими колыбели. Продолжительность

развития одной генерации 20-36 дней, в том числе яйца - 1-2 дня, личинки - 14-20, куколки - 5-14 дней. В

европейской части страны за сезон развивается 2-3 поколения. Плодовитость

самки до 200 яиц. Дальность разлета мух за трое суток - 2,5-3 км. К концу июля и в августе значительная часть личинок

концентрируется в стеблях и мясистых тканях подземной части заразихи,

проделывая неправильной формы ходы, заполненные бурой трухой, и уходит в

диапаузу. Фитомизе свойственны обычная зимняя и

многолетняя диапаузы. Личинки фитомизы уничтожают или

повреждают семена и угнетают развитие заразихи. Нередко повреждение

эпидермиса стеблей приводит к развитию гриба из рода Fusarium, причиняющего вред

заразихе во второй половине лета, особенно во влажные годы. Методика разведения и применения фитомизы в борьбе с заразихой предусматривает три

способа: сбор в естественных условиях, накопление в поле, искусственное

разведение в теплице (Бронштейн, 1970). Сбор в естественных условиях проводят осенью, до

подготовки полей к вспашке. Стебли с диапаузирующими

куколками фитомизы собирают вместе с подземной

частью, не отряхивая от земли, складывают под навесом, подсушивают и помещают

в бумажные мешки. Зимой мешки хранят в хорошо проветриваемом помещении при

6-7°С и относительной влажности воздуха 65%. Мешки

укладывают на стеллажи или подвешивают. Накопление в поле проводят на маточниках,

закладываемых на небольших участках, наиболее сильно заселенных заразихой.

Маточник заселяют фитомизой, количество которой должно в 4-5 раз превышать обычную норму выпуска. Для

привлечения и подкормки взрослых мух здесь же развешивают флажки из

полиэтиленовой пленки, с одной стороны окрашенные в

желтый, голубой, фиолетовый и белый цвета, с другой - покрытые 20%-м

раствором сахара или меда. С одного полевого участка площадью 0,03 га можно

получить фитомизу, которой будет достаточно для

выпуска на 1 тыс. га плантаций овощебахчевых культур. Искусственное разведение фитомизы в

теплицах проводят на заразихе. Зацветающую заразиху

заселяют фитомизой, полученной из заранее собранных

в природе куколок. Куколок содержат в пробирках при температуре 23-25°С, вышедших мух подкармливают сахарным сиропом и

выпускают в теплицу. В теплице площадью 100 м2 за один оборот можно вырастить 200

растений томатов и около 2 тыс. цветоносов заразихи, на которых развивается

до 400 тыс. особей фитомизы.

|