8.2. Диагностические методы на молекулярной основе

Для диагностики на молекулярном уровне наиболее важны методы молекулярной гибридизации и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Гибридизация - процесс, в котором двухтяжевая структура образуется из двух полинуклеотидов (ДНК или РНК) из разных источников. Подобно тому, как в методах иммуноанализа наличие определенного антигена в анализируемом образце определяется по взаимодействию с антителом, специфичным к этому антигену, присутствие в нуклеиновой кислоте определенной нуклеотидной последовательности можно зарегистрировать с помощью нуклеиновой кислоты, комплементарной анализируемой последовательности.

Соответствующие нуклеиновые кислоты, или олигонуклеотиды, комплементарные исследуемому образцу, называют олигонуклеотидными (или полинуклеотидными) зондами (ДНК-зонды или РНК-зонды). Метод анализа, основанный на гибридизации с такими зондами, называют молекулярной гибридизацией.

Анализируемый образец закрепляют на подложке (нитроцеллюлозный фильтр), т.е. иммобилизуют. Затем, как в иммуноферментном анализе, обрабатывают соответствующим зондом, к которому присоединен фермент. Избыток зонда удаляют, а образование дуплекса комплементарных нуклеотидов регистрируют по количеству оставшегося фермента (реакция с субстратом с последующей фотометрией). Метод молекулярной гибридизации используют для обнаружения вироидов (например, возбудителей веретеновидности клубней картофеля), поскольку метод ИФА в данном случае непригоден (вироид представляет собой небольшую кольцевую РНК без белковой оболочки).

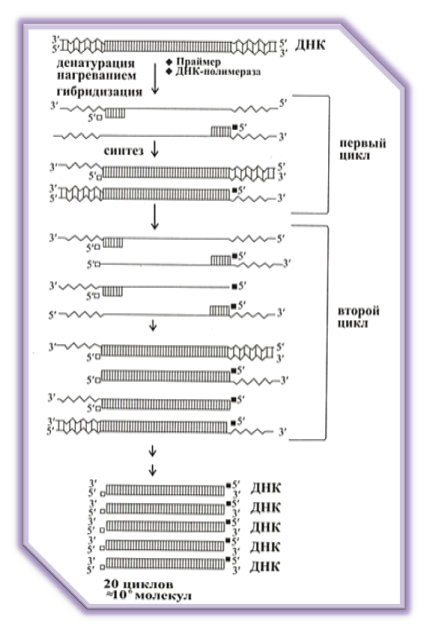

Огромным достоинством метода молекулярной гибридизации является возможность резко повысить его чувствительность, используя способность нуклеиновых кислот к самокопированию, приводящему к существенному увеличению числа анализируемых молекул. Этот прием называют амплификацией. Амплификация - селективная репликация гена с получением более одной нормальной копии ДНК. Принцип основан на расплетании нитей ДНК и копировании каждой нити с помощью полимеразы, а затем повторении этой операции. Так можно увеличить содержание ДНК в тысячи раз. Этот процесс называется полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Разработан метод ПЦР в 1984 г. К. Мюллис с соавторами.

В ПЦР участвуют также праймеры, без которых полимераза не начинает репликацию. Праймер - полинуклеотидная последовательность, которая служит отправной точкой (затравкой) для полимеризации (получения ДНК).

В процессе ПЦР первоначальной стадией является обработка малого количества ДНК или даже единственной молекулы. В небольшую пробирку помещают исходный материал: ДНК, которую хотят копировать; ДНК-полимеразу; равные количества четырех нуклеотидов; ионы Mg и К, обеспечивающие работу полимеразы; олигонуклеотидные праймеры. В качестве праймеров используют короткие одиночные нити ДНК, которые специально синтезируют, чтобы они были комплементарны началу 3° концов на каждой нити ДНК, предназначенной для копирования; в качестве ДНК-полимеразы - Taq-полимеразу. Taq - сокращенное название бактерии Thermus aquaticus, обитающей в горячих водных источниках, поэтому выделенная из нее полимераза относительно термоустойчива.

Первой стадией должно быть нагревание смеси до 95°С. Тогда две нити ДНК разделяются (денатурация). Затем смесь помещают в водяную баню при 55-65°С. При этой более низкой температуре праймеры спариваются с комплементарными им участками на ДНК. Этот процесс называется отжигом. Праймеры присоединяются только к 3 концам каждой нити. В следующей стадии температура смеси поднимается до 72°С, оптимальной для работы полимеразы. Праймеры сигнализируют полимеразе, куда начинать присоединять соответствующие нуклеотиды, комплементарные ДНК, чтобы двигаться в направлении к 5° концу. Процесс идет одновременно на двух нитях. Это и есть первый цикл ПЦР. Многократное повторение описанной процедуры позволяет провести 30 и более циклов. При этом число сегментов ДНК, ограниченное с обоих концов используемыми праймерами, с каждым циклом ПЦР увеличивается экспоненциально. В процессе реакции эффективно амплифицируется только та последовательность ДНК, которая задана соответствующими праймерами.

Следует отметить, что сама процедура амплификации ПЦР может быть использована для того, чтобы подтвердить наличие определенных нуклеотидных последовательностей в образце, без последующего анализа полученного количества ДНК. Ведь если праймеры не подходят, то не идет и ПЦР. Однако обычно для более точной диагностики размноженную таким образом ДНК идентифицируют с помощью методов молекулярной биологии, чаще всего электрофореза в геле.

Количество полученного продукта (ДНК) в ПЦР достаточно для его анализа методом электрофореза (ЭФ) в геле. Метод ЭФ основан на разной степени передвижения молекул в геле в процессе их адсорбции и десорбции как в хроматографии, но с ускорением в электрическом поле. Для анализа фрагментов ДНК обычно используют агарозный гель. Гель действует как молекулярное сито, дополнительно накладывается передвижение полианиона в электрическом поле. Чтобы следить за ходом процесса, в пробу добавляют синий краситель, и эта синяя полоска движется впереди всех макромолекул. По окончании электрофореза гель извлекают, фиксируют и анализируют для выявления фрагментов ДНК. Для того, чтобы амплифицированную ДНК идентифицировать с помощью ЭФ, ее разрезают рестриктазами, получая определенные фрагменты умеренной длины. Затем ДНК, разрезанную рестриктазами, помещают в ячейку агарозного геля. Гель переносят в камеру и покрывают буферным раствором. Как только все ячейки заполнят образцами ДНК с красителем, через гель пропускают ток. За счет присутствия фосфорных групп, заряженных отрицательно, фрагменты ДНК представляют собой полианионы и движутся к положительному электроду. Самые маленькие молекулы быстрее всего перемещаются к катоду. Одни фрагменты идут впереди, другие остаются позади. Фрагменты разной длины распределяются в геле на разных расстояниях от начала. Их можно видеть, так как они адсорбировали добавленный краситель. Нужный сегмент ДНК выявляется в виде отдельной полосы разной толщины (в зависимости от концентрации фрагмента). В целом автоматизированная процедура ПЦР занимает 3-4 ч. Схема процесса ПЦР представлена на рис. 8.2.

Рисунок 8.2. Принципиальная схема

первых стадий процесса амплификации (ПЦР)

Помимо идентификации ДНК молекулярная гибридизация с ПЦР применяется для и-РНК, которые часто легче выделить из организма. Сначала эти и-РНК переводят в к-ДНК (комплементарные ДНК) с помощью обратной транскриптазы, а затем уже анализируют полученную ДНК, которая является копией ДНК клетки (гена).

Существуют модификации метода ПЦР для диагностики ДНК. Например, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism - полиморфизма длин рестрикционных фрагментов ДНК) или RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA - произвольно амплифицированной полиморфной ДНК) технологии.

Например, RFLP-анализ состоит из следующих этапов:

1) выделения ДНК;

2) рестрикции;

3) подготовки гибридизационных зондов;

4) гибридизации и тестирования вступивших в гибридизацию фрагментов.

После обработки рестриктазами получают продукты разной длины. Их разделяют с помощью электрофореза. Потом фрагменты переносят на подложку из нитроцеллюлозы или других материалов и гибридизуют с зондом. RFLP- и RAPD-технологии называют “фингерпринты” (отпечатки пальцев). Применение этих методов позволяет в короткие сроки построить молекулярно-генетические карты разных растений, в том числе устойчивых и не устойчивых к вредным организмам, получить информацию об уровне генетического полиморфизма популяций фитофагов, а также их устойчивости к инсектоакарицидам. Отметим, что для получения достаточного количества ДНК-зондов используется ПЦР (многократное копирование синтезированной молекулы зонда).

К наиболее распространенным молекулярно-биологическим методам идентификации белков относится электрофорез в полиакриламидном геле (ПААГ). Гель образуется непосредственно перед анализом путем полимеризации акриламида, растворенного в воде с добавкой некоторых веществ. Плотность ПААГ выше, чем агарозного геля, применяемого обычно для анализа ДНК. Полимеризация осуществляется под лампами дневного света в соответствующей форме (как правило, в тонком слое). После полимеризации на поверхность геля наслаивают анализируемый материал, электродный буферный раствор и помещают пластинку в аппарат для электрофореза. Для количественного анализа белков используют ПААГ в концентрации 7,5%. Метод основан на зависимости между молекулярной массой белка и его подвижностью в геле. Если добавляется детергент - додецилсульфат натрия, то поверхность нативного белка приобретает отрицательный заряд, и белок ведет себя как полианион. Тогда выполняется линейная зависимость между логарифмом молекулярной массы (lg м.м.) и относительной электрофоретической подвижностью. Используют калибровочную кривую зависимости подвижности в геле от молекулярной массы известных белков. Электрофорез в ПААГ применяют для анализа вирусных и бактериальных белков, когда необходимо обнаружение содержащих их фитопатогенных или энтомопатогенных микроорганизмов.

Молекулярные методы для диагностики фитопатогенных грибов используются во ВНИИБЗР (Монастырский, 1991). Для изучения энтомопатогенных грибов разработаны методы идентификации ДНК и РНК с использованием электрофореза, молекулярной гибридизации и ПЦР (St Leger, 1997). Кроме того, разработан метод обнаружения ДНК энтомопатогенного гриба M. anisopliae в единственном экземпляре насекомого в присутствии ДНК хозяина (Bidochka et. al., 1995). Показано также, что аналогичный метод пригоден для обнаружения гриба Beauveria bassiana в организме саранчовых. Использование этих методов полезно для прогнозирования эпизоотий насекомых.

В настоящее время ПЦР все более широко применяется для диагностики объектов защиты растений. Так, найдены эффективные праймеры для выявления cry-генов энтомопатогенных бактерий и для выявления генов бакуловирусов в целях их идентификации. Во ВНИИСБ разрабатывают диагностикумы для раннего распознавания грибных и вирусных болезней сельскохозяйственных культур на основе метода ПЦР. Созданы системы ПЦР-диагностики фитовирусов по их групповой принадлежности, что важно для клонального размножения растений, контроля посадочного материала и т.д., а разработанная во ВНИИСБ система ПЦР-диагностики некоторых карантинных фитопатогенов внедряется в системы тестирования карантинных служб РФ (Харченко, 2004).

В ВИЗР проведено генотипирование сортов картофеля методом ПЦР с универсальными праймерами, что позволяет определить вклад в геном данного сорта определенных родителей. Во ВНИИБЗР выявлены генотипические различия в популяциях колорадского жука с помощью RAPD-анализа. Для мониторинга трансгенных растений основным инструментом является оценка чужеродной ДНК методом ПЦР.

Например, подобрана оптимальная система ПЦР-детекции семян ГМ-сои, картофеля и кукурузы, обеспечивающая эффективный мониторинг этих ГМ-культур как в агроценозах, так и в сельскохозяйственной продукции на их основе (Крутенко, Киль, 2004).

Таким образом, в современных условиях продвижения на рынок биотехнологий все более значима проблема подготовки специалистов, владеющих новыми методами диагностики объектов защиты растений на основе клеточной и генной инженерии. Это обеспечит более раннюю и точную диагностику болезней растений, генотипирования растений и насекомых, тестирования карантинных объектов, прогноза эпизоотий фитофагов, а также проведение надежного мониторинга трансгенных растений.