Работа 7.2

Пламенные фотометры

В исследованиях наиболее широкое распространение получили пламенные фотометры ПФМ, ПАЖ-2 и приборы фирмы «Цейс-Флафо-4».

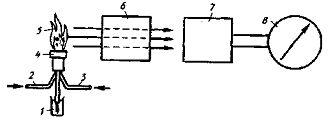

Принцип действия эмиссионных пламенных фотометров показан на рис. 30.

Рис. 30. Принципиальная схема фотометра для эмиссионной фотометрии пламени:

1 - исследуемый раствор; 2 - подача гaзa; 3 - подача вoздуxa; 4 - распылитель; 5 - пламя; 6 - селектор (светофильтр или монохроматор); 7 - фотоэлемент или фотоумножитель; 8 - регистрирующий прибор (самописец или гальванометр).

Исследуемый раствор (1) под влиянием разрежения, возникающего в инжекторе при движении воздуха (2), засасывается через капилляр из стаканчика или пробирки и попадает в виде аэрозоля (тумана) в смесительную камеру горелки (4), где происходит смешивание его с горячим газом (3). Смесь подается в пламя горелки (5) и сгорает с выделением большого количества тепла. Под влиянием образующейся энергии жидкость испаряется, а содержащиеся в ней элементы возбуждаются и излучают световую энергию определенных длин волн. Спектр излучения, выделенный с помощью монохроматора (6), состоит из отдельных линий (для атомов) или ряда полос (для молекул). Интенсивность излучения зависит от природы и концентрации исследуемого вещества в растворе. Поэтому величина фототока, возбуждаемого излучением при его попадании на фотоэлемент или фотоумножитель (7), будет в определенном диапазоне отражать содержание вещества в растворе.

Таким образом, определение концентрации вещества в исследуемом растворе сводится к сопоставлению показаний гальванометра 8 с показаниями эталонных растворов.

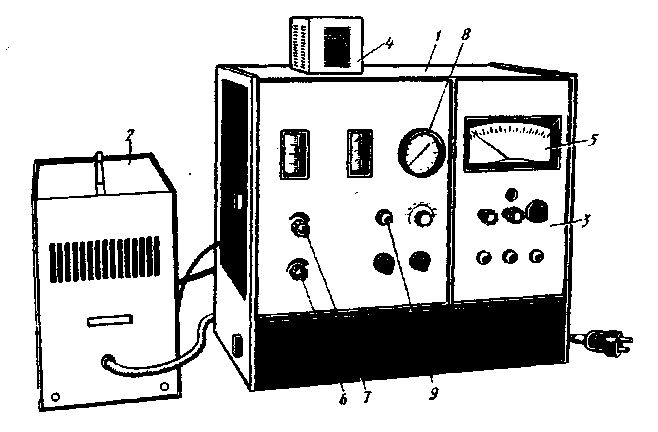

Фотоэлектрический пламенный фотометр ПФМ (рис. 31) предназначен для пламенно-спектрофотометрического количественного определения натрия, калия, лития, цезия, рубидия, кальция, магния, стронция, бария, бора, хрома и марганца.

Рис. 31. Пламенный фотометр ПФМ:

1 - блок фотометра; 2 - блок электропитания и компрессор сжатого воздуха; 3 - блок усилителя фотометра; 4 - камера сгорания; 5 - миллиамперметр; 6, 7 - рукоятки кранов, регулирующих расход воздуха и газа; 8 - манометр давления воздуха; 9 - кнопка поджига горючей смеси горелки.

Рассчитан он на использование ацетилена или природного газа (метана, пропана или бутана), что позволяет с высокой точностью определять как щелочные, так и щелочно-земельные элементы. Для выделения излучения указанных элементов используют интерференционные светофильтры.

Прибор состоит из фотометра (1) и блока питания (2). В блоке фотометра расположены горелки (4), монохроматор, усилитель, миллиамперметр (5), краны для регулировки расхода воздуха и газа, а также рукоятки установки нуля миллиамперметра и чувствительности прибора. В блоке питания находится компрессор с ресивером и стабилизированный выпрямитель.

Порядок работы. Несмотря на некоторые различия в конструктивном оформлении пламенных фотометров типа ПФМ, порядок работы на них отличается несущественно.

Перед включением прибора тщательно проверяют состояние системы его питания газом и воздухом. Для этого закрывают расположенный на фотометре входной вентиль, открывают вентиль газового баллона.

С помощью маховичка первого редуктора устанавливают давление в подводящей системе в пределах 1-2 атм. Затем плотно закрывают вентиль баллона и по манометру первого редуктора контролируют положение стрелки манометра в течение 10-15 мин. Если стрелка манометра будет оставаться на одном и том же месте, газовая магистраль считается исправной. При падении давления в ней с помощью мыльной пены находят течь и устраняют ее. Аналогичным образом поступают при работе с любым газом.

Для приведения прибора в рабочее состояние необходимо:

1) включить прибор в сеть 220 В;

2) установить диафрагмы светового потока в положение «Закрыто» и скомпенсировать темновой ток прибора по шкале миллиамперметра до совмещения стрелки с нулем;

3) включить компрессор (2) и рукояткой 6 вентиля «Воздух» установить по манометру (8) давление воздуха в сети в пределах 0,2-0,4 атм (20-40 кПа);

4) перед подачей газа (пропана или ацетилена) в горелку необходимо проверить исправность зажигания - при нажатии кнопки 9 «Зажигание» через смотровое окно наблюдают проскакивание искры;

5) для подачи газа (ацетилена) открывают вентиль на баллоне с газом, а затем вентилем (7) фотометра «Газ» плавно увеличивают подачу горючего газа, контролируя его давление по манометру. Рабочее давление природного газа (сетевого, пропана, бутана) должно составлять 40-80 мм вод. ст., а давление ацетилена - 100-200 мм вод. ст. Если давление газа достигает указанной величины, нажимают на кнопку «Зажигание» до воспламенения горючей смеси;

6) регулируя подачу (давление) газа и воздуха, добиваются устойчивого горения пламени. При этом внешний конус пламени должен быть светло-голубым. При давлении воздуха 0,3-0,4 атм оптимальное рабочее давление для пропана и сетевого газа - 50-60 мм вод. ст., для ацетилена - 140-180 мм вод. ст.

Выбранный режим работы горелки записывают в журнал и при повторном включении прибора устанавливают такое же давление газа и воздуха, так как от режима работы горелки зависит интенсивность излучения элементов и чувствительность прибора.

Определение концентраций исследуемых элементов следует начинать с построения градуировочного графика для каждого элемента по стандартным растворам известной концентрации. Для их приготовления используют химически чистые перекристаллизованные соли.

Построение градуировочного графика. Для построения градуировочной кривой сначала из данной серии растворов в стаканчик наливают наиболее концентрированный раствор.

В него погружают заборный капилляр, при этом стрелка гальванометра отклонится на определенное число делений. Оптимальным считается отклонение (размах) стрелки на 2/3 рабочей шкалы прибора при измерении наиболее концентрированного раствора. Если стрелка миллиамперметра отклоняется недостаточно или очень сильно, ее устанавливают в оптимальном диапазоне вначале с помощью диафрагмы (увеличивая или уменьшая поток света на фотоэлемент), а если это не удается, то путем переключения чувствительности фотометра.

Затем, когда диафрагма и чувствительность прибора выбраны, в пламя горелки вводят дистиллированную воду и по ней ручками грубой и тонкой настройки нуля стрелку миллиамперметра выводят на нуль. В пламя горелки поочередно вводят через капилляр распылителя эталонные растворы с известной, равномерно возрастающей концентрацией определяемого элемента. Для каждой концентрации раствора по отклонению стрелки миллиамперметра снимают отсчет шкалы прибора и записывают в журнал. Отсчеты берут спустя 10-15 с после начала распыления очередного раствора. Если растворы сильно отличаются своей концентрацией, то в пламя горелки после каждого раствора вводят дистиллированную воду и проверяют положение стрелки относительно нуля. При смещении нуля прибора стрелку снова корректируют на нуль с помощью потенциометра тонкой настройки нуля миллиамперметра. Число эталонных растворов обычно колеблется в пределах 6-8, что позволяет получить достаточное число точек для построения кривой калибровочного графика. Наибольшая концентрация эталонного раствора должна быть не меньше возможной концентрации вещества в исследуемых растворах. Во время измерений давление газа и воздуха, а также степень раскрытия диафрагмы должны быть одинаковы при измерении эталонных и исследуемых растворов.

Градуировочный график строится по показаниям гальванометра и концентрации эталонного раствора. На графике следует указать режим работы прибора: давление газа и воздуха, степень раскрытия диафрагмы, положение рукоятки чувствительности прибора, а при необходимости и другие сведения.

Определение концентрации вещества. Для этого капилляр распылителя помещают в дистиллированную воду и устанавливают нуль миллиамперметра. Затем в пламя горелки в определенной последовательности вводят исследуемые растворы и по соответствующему отклонению стрелки делают отсчет по шкале прибора. Сопоставляя величину полученных отсчетов с показаниями эталонных растворов, по градуировочной кривой определяют концентрацию элемента в исследуемых растворах. Градуировочной кривой при постоянном режиме работы прибора можно пользоваться длительное время, лишь периодически проверяя ее по эталонным растворам.

После окончания измерений следует промыть распылитель и горелку дистиллированной водой до получения бесцветного пламени и затем дать прибору некоторое время поработать без воды, чтобы высушить распылитель потоком сухого воздуха. Прекращают подачу газа, закрыв сначала вентиль на газовом баллоне, а затем на редукторе. Выключают компрессор и электропитание прибора.

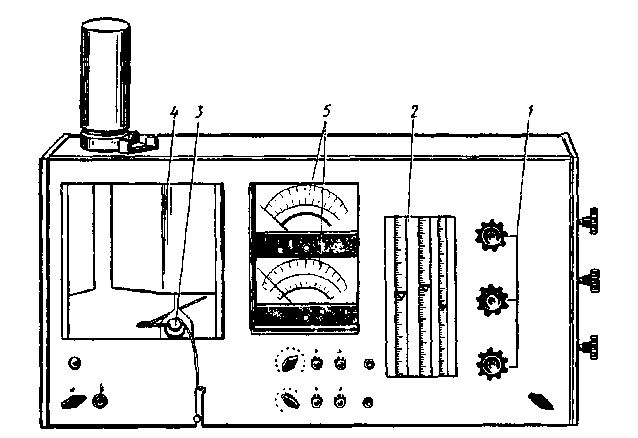

Пламенный фотометр «Флафо-4». Наиболее удобным при массовых анализах почвы, растений и удобрений на содержание натрия, калия, кальция, лития и других элементов является двухканальный пламенный фотометр фирмы «Цейс» «Флафо-4» (рис. 32). Оптическая схема каждого из двух его каналов аналогична оптической схеме ПФМ. Излучение атомов от горелки попадает на вогнутое зеркало и, отразившись от него, попадает в разные каналы. В каждом канале световой поток проходит диафрагму, линзы, светофильтр и направляется на фотоэлемент. Перед фотоэлементом световой поток модулируется с помощью щелевого барабана-прерывателя с частотой 50 Гц. Возникающий определенной величины переменный фототок усиливается и регистрируется миллиамперметром.

Рис. 32. Пламенный фотометр «Флафо-4»:

1 - рукоятки кранов, регулирующих расход воздуха и газа; 2 - расходомеры; 3 - устройство для забора и распыления исследуемого раствора; 4 - камера сгорания; 5 - миллиамперметры.

Этот фотометр предназначен для одновременного определения двух любых щелочных и щелочно-земельных элементов. При определении только одного какого-либо элемента второй канал может быть использован для регистрации излучения элементов от раствора сравнения. Конструкция прибора дает возможность без гашения пламени переходить на работу с одного горючего газа на другой (например, с пропана на ацетилен), что расширяет выбор оптимальных условий проведения анализа.

Прибор состоит из блока стабилизированного питания и фотометра. В корпусе фотометра расположены регулируемые с помощью рукояток (1) редукторы для газов, расходомеры (2), распылитель с заборным устройством (3), камера сгорания (4), миллиамперметры (5) (отдельно для каждого светового канала) и усилитель с выведенными на переднюю панель рукоятками для грубой и тонкой установки нуля, а также для переключения чувствительности прибора.

Конструкция распылителя и горелки (с кольцевым соплом) обеспечивает низкий расход раствора (менее 1 мл/мин), высокую эффективность распыления. Прибор снабжен универсальной горелкой, предусмотренной для работы с пропаном, бутаном, ацетиленом и другими газами.

Применяют сменные интерференционные светофильтры, характеристика которых дана в табл. 11.

Таблица 11

Характеристики светофильтров «Флафо-4»

|

Выделяемые излучения |

Максимум пропускания, нм |

Спектральная ширина полосы пропускания, нм |

|

Натрия |

588 ± 3 |

7-11 |

|

Калия |

763 ± 4 |

8-12 |

|

Кальция |

621 ± 3 |

7-11 |

|

Лития |

670 ± 3 |

7-11 |

|

Рубидия |

793 ± 4 |

10-16 |

В приборе предусмотрено грубое десятиступенчатое и точное (бесступенчатое) регулирование чувствительности, а также исключение фона путем смещения нуля на 50 делений шкалы. Максимальная чувствительность в пламени ацетилен - воздух (пропан - воздух) для натрия составляет 0,0001 (0,001), калия - 0,01 (0,001), кальция - 0,01 (0,1), лития - 0,002 (0,01), рубидия - 1,0 (0,2) мг/л. Для проведения одного измерения требуется 12-20 с.

Порядок подготовки фотометра к работе и очередность выполнения операций при анализе эталонных и исследуемых растворов аналогичны порядку работы на отечественных пламенных фотометрах (ПФМ, ПАЖ-2).

При определении содержания натрия и калия, лития и рубидия в растворах в связи с их низким потенциалом ионизации следует использовать низкотемпературное пламя метана, пропана, бутана, воздуха, в то время как использование этих газов для анализа кальция, магния и других щелочно-земельных элементов снижает чувствительность приборов в 10-30 раз. Определение кальция и магния возможно только при использовании высокотемпературного пламени.