Работа 6.4

Определение концентрации ионов на спектрофотометре «Спекол-10»

Спектрофотометр «Спекол-10» является модификацией однотипных приборов серии «Спекол». Прибор отличается простотой устройства и обращения с ним, а также высокой надежностью в работе. Применение проточной кюветы позволяет исключить трудоемкие операции, связанные с заполнением, установкой, заменой и мытьем съемных кювет, что значительно повышает производительность труда и делает его пригодным для использования в лабораториях массовых анализов (рис. 24).

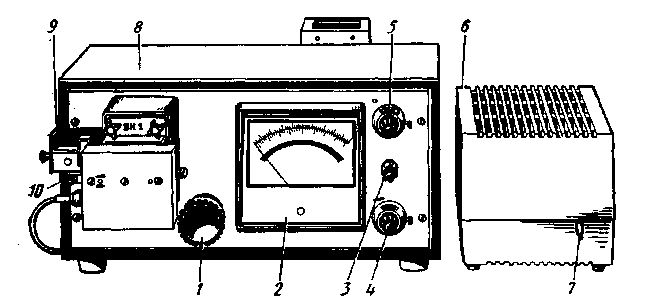

Рис. 24. Спектрофотометр «Спекол-10»:

1 - рукоятка установки требуемой длины волны; 2 - миллиамперметр; 3 - переключатель степени усиления прибора; 4 - резистор для установки миллиамперметра на нуль; 5 - резистор для установки стрелки прибора на 100% шкалы пропускания (или 0 оптической плотности); 6 - блок источника стабилизированного питания прибора; 7 - тумблер включения прибора; 8 - блок монохроматора; 9 - кюветная камера; 10 - рукоятка светового затвора.

Основная подготовительная операция к проведению массовых анализов заключается в проверке нуля и установке отклонившейся стрелки от максимального деления шкалы пропускания - 100, что осуществляется при помощи вынесенных на переднюю панель ручек управления.

«Спекол-10» - универсальный однолучевой спектрофотометр со стеклянной оптикой, позволяющей измерять оптическую плотность и светопропускание истинных и коллоидных растворов в диапазоне 340-850 нм. В качестве монохроматора используют дифракционную решетку, спектральный диапазон полосы пропускания 11 нм. Приемником излучения служит высокочувствительный селеновый фотоэлемент. В качестве источника излучения используются две разные лампы: ртутная лампа мощностью 40 Вт для работы в диапазоне длин волн 340-460 нм и лампа накаливания мощностью 30 Вт для работы в диапазоне 420-850 нм. Питание ламп и усилителя осуществляется от высокостабилизированного источника питания (6).

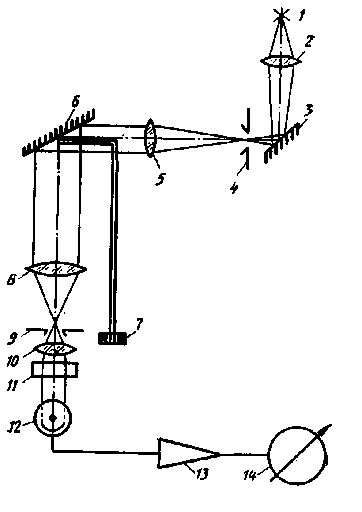

Рис. 25. Оптическая схема спектрофотометра «Спекол-10»:

1 - источник излучения; 2 - конденсорная линза; 3 - поворотное зеркало; 4 - входная щель монохроматора; 5 - объектив коллиматора; 6 - дифракционная решетка; 7 - рукоятка регулировки угла наклона дифракционной решетки; 8 - фокусирующая линза; 9 - выходная щель монохроматора; 10 - линза; 11 - кювета с исследуемым раствором; 12 - фотоприемник: 13 - усилитель фототока; 14 - миллиамперметр.

Оптическая схема «Спекола» представлена на рис. 25. Свет от источника излучения (1) при помощи конденсора (2) собирается в пучок и направляется на поворотное зеркало (3), которое поворачивает световой пучок на входную щель (4) монохроматора. Далее при помощи линзы-коллиматора (5) лучам света придается параллельный ход в направлении дифракционной решетки (6), где они спектрально разлагаются. Диспергированный (разложенный) свет фокусируется линзой (8) в выходную щель (9). Рукояткой (7) вращают призму (6), в выходную щель направляют пучок монохроматического света различных длин волн (от 340 до 850 нм) с точностью до 1 нм. Пройдя щель, световой поток поступает через линзу (10) и кювету с исследуемым раствором (11) на фотоэлемент (12). Возникающий при этом фототок усиливается усилителем (13) и регистрируется миллиамперметром (14).

Порядок работы. Тумблером (7) прибор включают в сеть (см. рис. 24). Рукояткой (1) устанавливают требуемую длину волны и соответственно выбранной длине волны фотоэлемент. Выдвигают кюветную каретку (9) и вставляют в нее кювету с растворителем или раствором сравнения, после чего легким нажимом руки перемещают вправо до упора.

Для компенсации темнового тока прибора рукоятку светового затвора (10) ставят в положение 0, рукоятку делителя усиления (3) в положение 100, а ручку (4) поворачивают вправо до упора. Затем рукояткой (5) устанавливают стрелку миллиамперметра на нуль. После этого нуль шкалы прибора устанавливают по растворителю следующим образом: переключатель делителя усиления (3), ручку (4) и кран светового затвора (10) устанавливают в положение 1, а затем рукоятками (3) и (4) выводят стрелку миллиамперметра на 100% шкалы пропускания или 0 оптической плотности.

Для измерения коэффициента пропускания или оптической плотности исследуемого раствора каретку из кюветной камеры выводят влево до упора. Вместо кюветы с растворителем (или раствором сравнения) устанавливают кювету с исследуемым раствором и, возвратив каретку в прежнее правое крайнее положение, снимают отсчет по шкале миллиамперметра, не нарушая положения рукояток спектрофотометра.

При зашкаливании стрелки прибора переключают делитель усиления (3) в положение 10 или 100, устанавливают для каждого переключения нуль миллиамперметра по растворителю. Берут отсчет по шкале прибора, умножая показания шкалы на коэффициент, точно соответствующий положению рукоятки (3).

Прибор также снабжен проточной кюветой, которая перед каждым последующим определением автоматически промывается водой или растворителем. Все остальные операции при работе с проточной кюветой аналогичны описанным выше.

При массовых анализах вещества вместо графика удобно проградуировать непосредственно шкалу миллиамперметра в нужных единицах концентрации.