Органическая химия

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

Причины выделения органической химии в отдельную науку:

1. Многочисленность органических соединений (неорганических веществ насчитывается около 100 тыс., а органических — 18 млн). 2. Органические соединения играют важную роль в биологических процессах жизнедеятельности организмов. 3. Имеются особенности в свойствах органических соединений по сравнению с неорганическими: горючесть, неустойчивость к воздействию агрессивных сред (кислот, щелочей, окислителей). Причина этих отличий - в преобладании ковалентной связи и способности ковалентно связанного атома углерода образовывать цепи различной длины и циклы.

КЕКУЛЕ (Kekule) фон Штрадониц, Фридрих Август (7.09.1829–13.07.1896) |

В 1859 г. немецкий ученый Ф.А. Кекуле установил, что углерод в органических соединениях 4-валентен.

Основные положения теории химического строения

Сформулировал В 1861 г. русский химик А.М. Бутлеров

1. |

Атомы в молекуле соединены не беспорядочно, а последовательно, согласно их валентности; |

2. |

Свойства веществ зависят не только от того, атомы каких веществ и в каком количестве входят в состав соединения, но также и от их строения. |

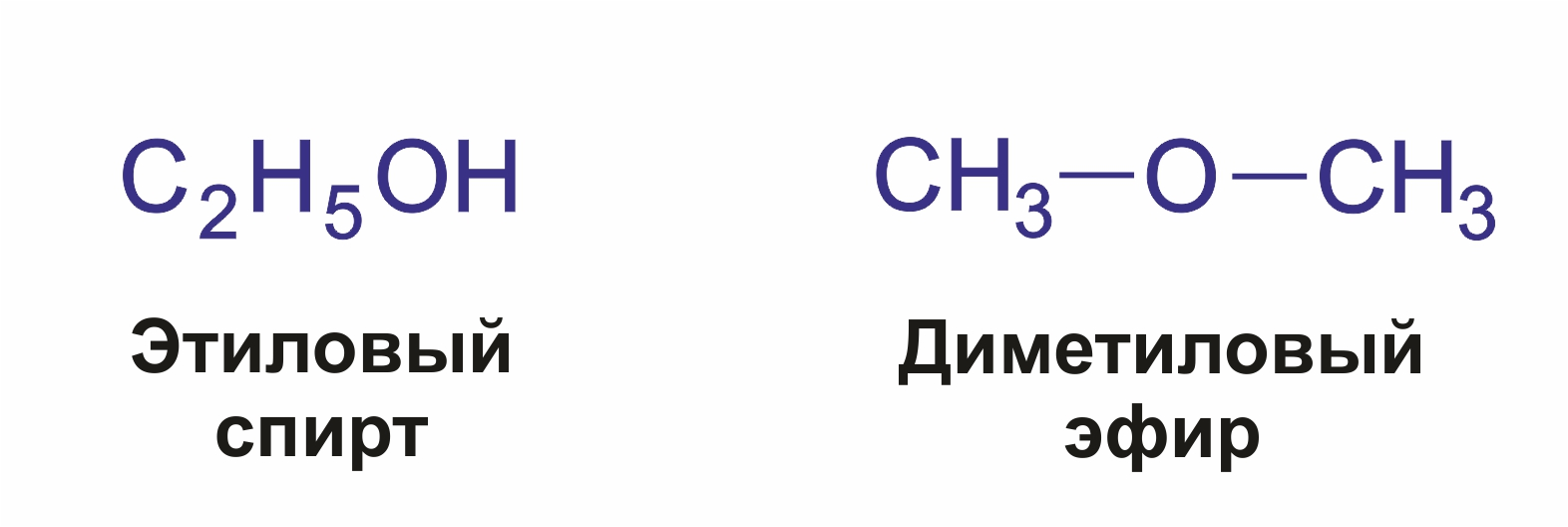

Введено понятие изомерия.

Изомеры — вещества, имеющие одинаковый качественный и количественный состав, но разное структурное строение, а значит, и разные свойства. |

Например, этиловый спирт и диметиловый эфир:

• |

структурная изомерия (строение основной цепи), число изомеров резко возрастает с ростом цепи углеводорода: С4Н10 имеет 2 изомера, С13Н28 - 802 изомера; |

• |

изомерия положения двойных и тройных связей; |

• |

изомерия положения функциональных групп; |

• |

пространственная изомерия (оптическая и цис-, транс-изомерия). |

3. |

В реакциях принимает участие не вся молекула, а лишь отдельные ее части. Изучая продукты химических превращений, можно установить строение вещества. |

4. |

Входящие в состав молекулы атомы влияют друг на друга, наибольшее влияние наблюдается у непосредственно связанных атомов. |

Кроме изомерии в органической химии наблюдается явление, не свойственное неорганической химии — гомология.

Гомология – это существование рядов органических соединений, обладающих сходными химическими и постепенно изменяющимися физическими свойствами, а также однотипной структурой, соседние члены которых отличаются на группу -СН2- (гомологическую разность). |

Классификация органических соединений

1. |

Ациклические соединения (жирные, алифатические) с открытой цепью: |

|

а) |

предельные жирные соединения (метан и его гомологи); |

|

б) |

непредельные соединения: этилен, ацетилен, 1,3-бутадиен и их гомологи. |

|

2. |

Изоциклические или карбоциклические соединения с замкнутой цепью, состоящей только из атомов углерода: |

|

а) |

алициклические соединения насыщенные и ненасыщенные (например, циклогексан и циклопентен); |

|

б) |

ароматические соединения (бензол, нафталин). |

|

3. |

Гетероциклические соединения, в состав цикла которых кроме углерода входят и неуглеродные атомы (N, O, S и др.), например, пиперидин, пиридин, фуран, тиофен. |

|

Каждый из перечисленных классов соединений может образовывать производные при замещении водорода на не углеродные атомы или группы атомов: галоген-, гидрокси-, амино-, нитро-, сульфо-, карбонильную, карбоксильную и др. Такие заместители называют функциональными группами. Соединения, которые содержат несколько функциональных групп, называются полифункциональными.

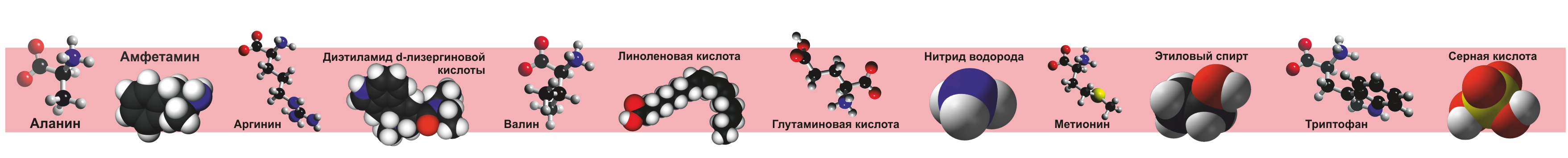

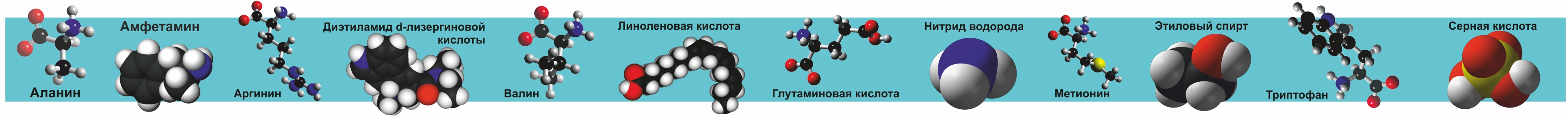

Основные классы монофункциональных производных органических соединений

Функциональная группа |

Название |

Класс соединений |

Общая формула |

-Hal |

Галоген- |

Галогенопроизводные |

R-Hal |

-OH |

Гидрокси- |

R-OH |

|

-O-R |

Алкокси- |

R-O-R |

|

-SO2OH |

Сульфо- |

Сульфокислоты |

R-SO2OH |

-NO2 |

Нитро- |

Нитросоединения |

R-NO2 |

-NH2 , -NH- , -N- |

Амино- |

R-NH2 |

|

=C=O |

Карбонильная |

R-COH R2-C=O |

|

-COOH |

Карбоксильная |

Карбоновые кислоты |

R-COOH |

![]() Номенклатура органических соединений

Номенклатура органических соединений

Тривиальная — названия связаны с источником получения или другого происхождения (муравьиная, уксусная молочная кислоты, ацетон и др.)

Рациональная — соединение рассматривается как производное от простейшего представителя данного класса при замещении водорода у него на радикалы или на неуглеродные атомы или группы атомов.

Международная (систематическая) ИЮПАК — в основу названия соединения положена самая длинная углеродная цепь молекулы, содержащая максимальное число функциональных групп. Начало нумерации цепи определяет наиболее старшая функциональная группа.

Порядок старшинства основных функциональных групп:

![]()

Главная функциональная группа обозначается в названии суффиксом: гидроксильная –ол; альдегидная –аль; кетонная –он и т.д.

В дальнейшем при изучении различных классов соединений детально будут разбираться отдельные примеры названий по номенклатуре ИЮПАК.

Для построения названия в первую очередь определяют тип характеристической группы (если она присутствует). Характеристическая группа — это функциональная группа, связанная с родоначальной структурой.

Когда характеристических групп в соединении несколько, то выделяют старшую характеристическую группу.

Для характеристических групп условно установлен порядок старшинства. В таблице эти группы приведены в порядке убывания старшинства. Затем определяют родоначальную структуру, в которую обязательно должна входить старшая характеристическая группа.

Префиксы и суффиксы для обозначения некоторых характеристических групп:

Характеристическая группа |

Префикс |

Суффикс |

– СООН |

карбокси |

-овая кислота |

– SO3H |

сульфо- |

-сульфокислота |

– СH= O |

___ |

-аль |

|

оксо- |

-он |

– OH |

гидрокси- |

-ол |

– NH2 |

амино- |

-амин |

– NO2 |

нитро- |

___ |

– OR |

алкокси- |

___ |

– F, – Cl, – Br, – I ( – Hal) |

фтор-, хлор-, бром-, иод- (галоген-) |

___ |

Как видно из таблицы, некоторые характеристические группы, а именно галогены, нитро- и алкоксигруппы, отражаются в общем названии только в виде префиксов, например бромметан, этоксиэтан, нитробензол.

Нумерацию атомов углерода в главной цепи начинают с того конца цепи, ближе к которому расположена старшая группа. |

Если таких возможностей оказывается несколько, то нумерацию проводят таким образом, чтобы либо кратная связь, либо другой заместитель, имеющийся в молекуле, получили наименьший номер.

В карбоциклических соединениях нумерацию начинают от того атома углерода, при котором находится старшая характеристическая группа.

Если при этом невозможно выбрать однозначную нумерацию, то цикл нумеруют так, чтобы заместители имели наименьшие номера.

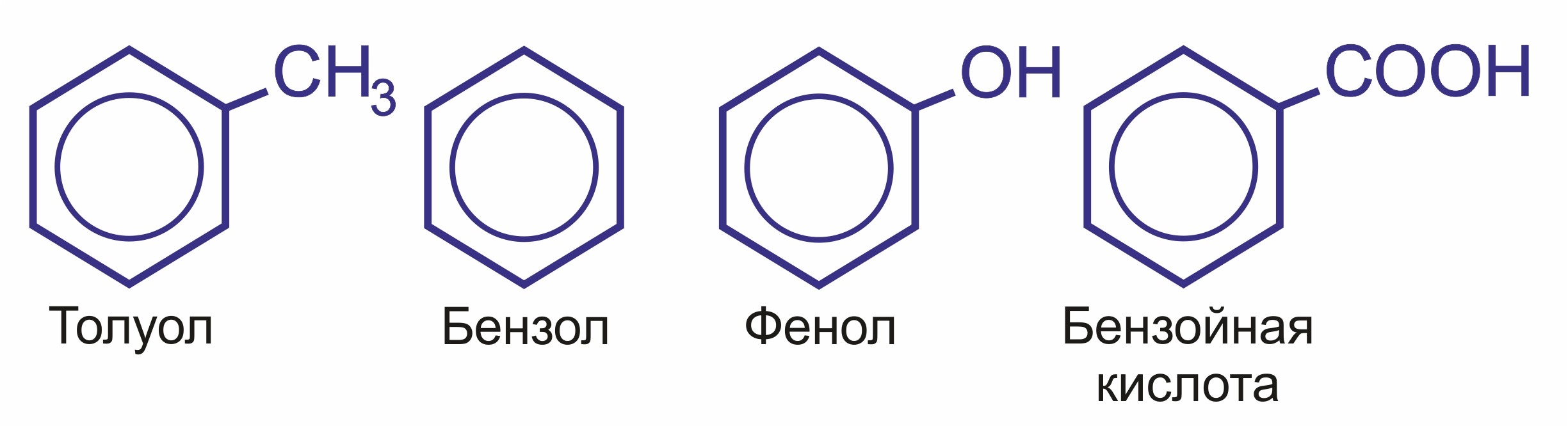

В группе циклических углеводородов особо выделяются ароматические углеводороды, для которых характерно наличие в молекуле бензольного кольца. Некоторые широко известные представители ароматических углеводородов и их производных имеют тривиальные названия, использование которых разрешено правилами ИЮПАК: бензол, толуол, фенол, бензойная кислота.

Радикал С6Н5-, образованный из бензола, называется фенил, а не бензил. Бензилом называют радикал С6Н5СН2-, образованный из толуола.

Составление названия органического соединения.

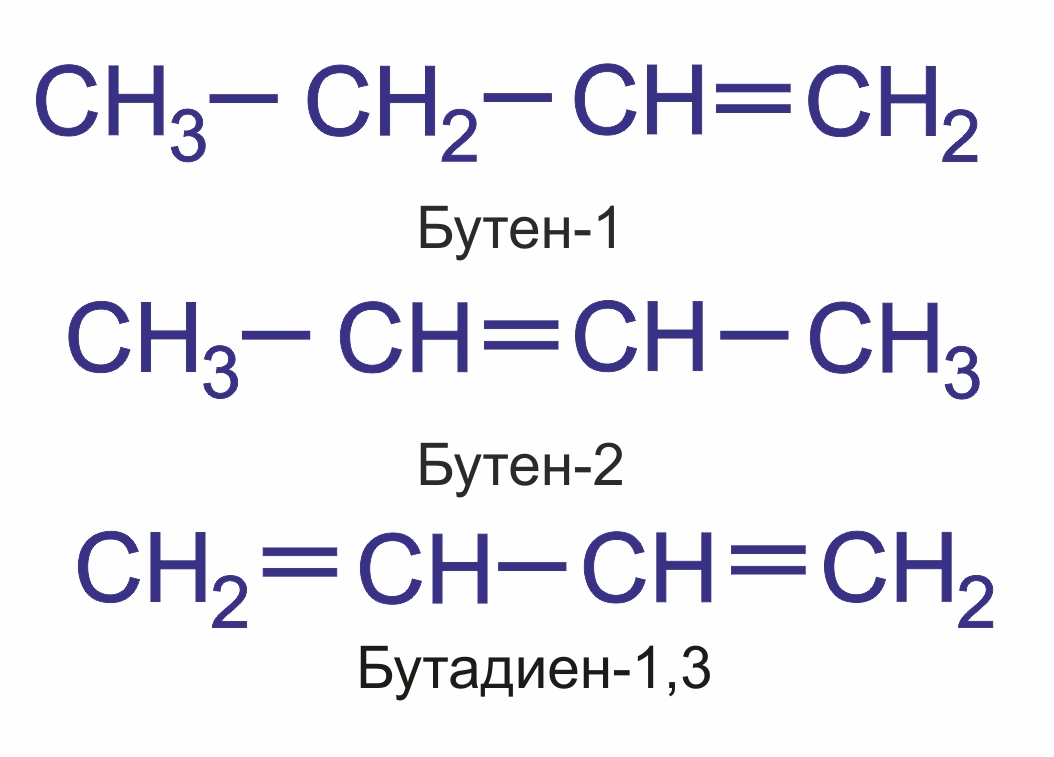

Основу названия соединения составляет корень слова, обозначающий предельный углеводород с тем же числом атомов, что и главная цепь (мет-, эт-, проп-, бут-, пен-, гекс- и т. д.). Затем следует суффикс, характеризующий степень насыщенности, -ан, если в молекуле нет кратных связей, -ен при наличии двойных связей и -ин для тройных связей, (например пентан, пентен, пентин). Если кратных связей в молекуле несколько, то в суффиксе указывается число таких связей: -диен, -триен, а после суффикса обязательно арабскими цифрами указывается положение кратной связи (например, бутен-1, бутен-2, бутадиен-1,3):

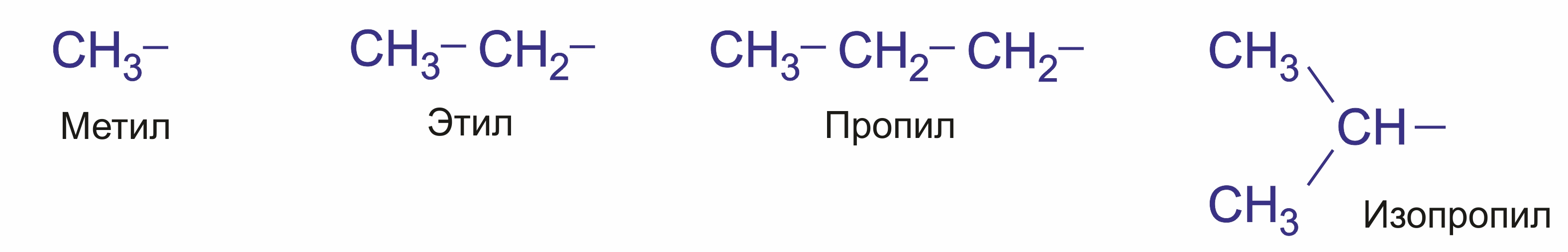

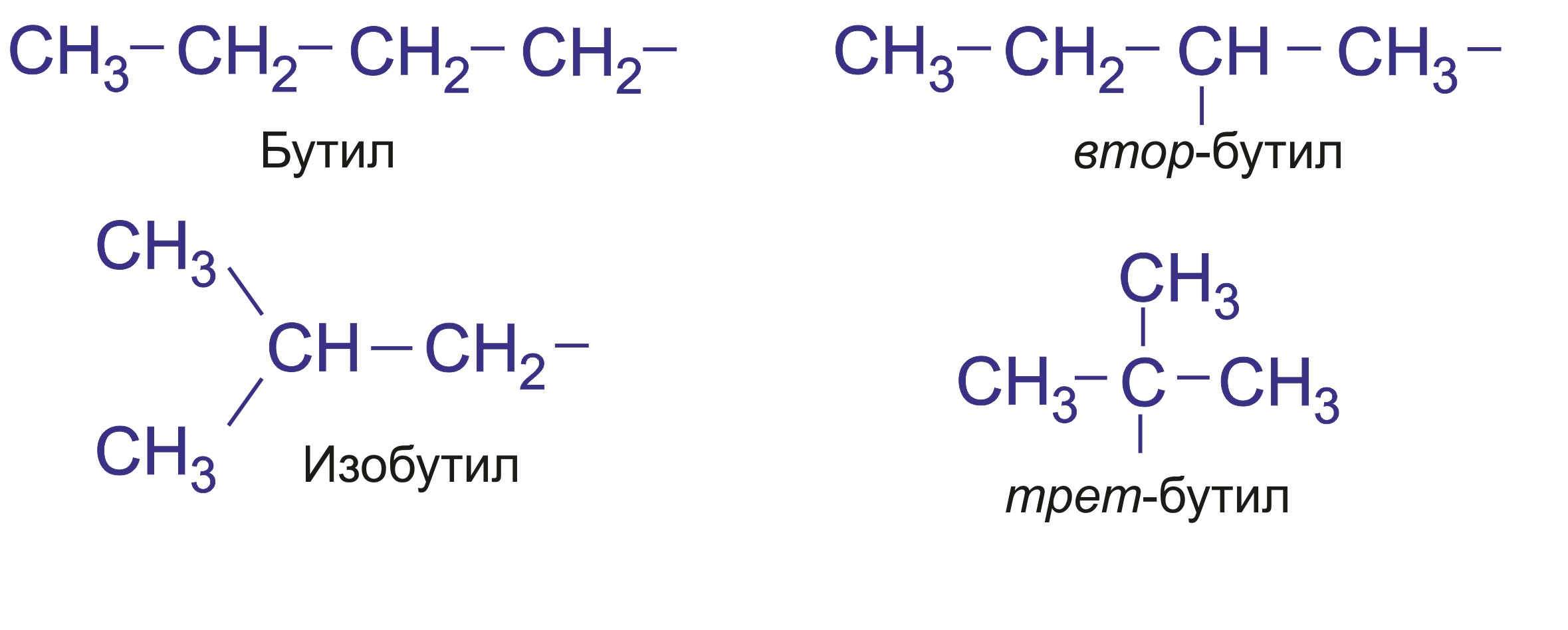

Далее в суффикс выносится название самой старшей характеристической группы в молекуле с указанием ее положения цифрой. Прочие заместители обозначаются с помощью приставок. При этом они перечисляются не в порядке старшинства, а по алфавиту. Положение заместителя указывается цифрой перед приставкой, например: 3-метил; 2-хлор и т. п. Если в молекуле имеется несколько одинаковых заместителей, то перед названием соответствующей группы словом указывается их количество (например, диметил-, трихлор- и т. д.). Все цифры в названиях молекул отделяются от слов дефисом, а друг от друга запятыми. Углеводородные радикалы имеют свои названия.

Предельные углеводородные радикалы:

Непредельные углеводородные радикалы:

Ароматические углеводородные радикалы:

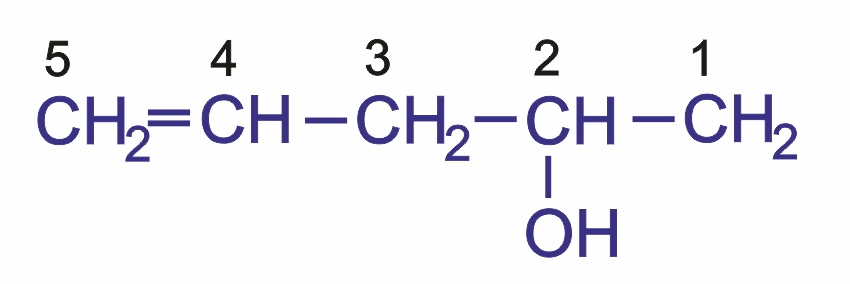

В качестве примера назовем следующее соединение:

1) Выбор цепи однозначен, следовательно, корень слова — пент; далее следует суффикс -ен, указывающий на наличие кратной связи;

2) порядок нумерации обеспечивает старшей группе (—ОН) наименьший номер;

3) полное название соединения заканчивается суффиксом, обозначающим старшую группу (в данном случае суффикс -ол указывает на наличие гидроксильной группы); положение двойной связи и гидроксильной группы указывается цифрами.

Следовательно, приведенное соединение называется пентен-4-ол-2.

Классификация реакций в органической химии

Органические реакции классифицируют по направлению(1), по механизму(2) и по молекулярности(3):

1. |

По направлению и конечному результату различают следующие реакции: |

● |

реакции присоединения; |

● |

реакции отщепления; |

● |

реакции замещения; |

● |

перегруппировки. |

В органических реакциях различают субстрат и реагент. Реагентом называют молекулу, атакующую субстрат в ходе осуществления реакции.

2. |

По механизму или характеру реагирующих частиц и типу разрыва ковалентной связи реакции делятся на: гомолитические и гетеролитические. |

Гомолитические (радикальные) реакции сопровождаются гомолитическим разрывом ковалентной связи. Реагентами (как и промежуточными частицами) в таких реакциях обычно являются радикалы (частицы с неспаренным электроном) либо молекулы, легко разрушающиеся до радикалов в условиях реакции, или атомы. Новая связь при этом образуется за счет электронов и реагента, и субстрата.

Условия осуществления гомолитических реакций включают газовую фазу или неполярный растворитель, высокие температуры или воздействие светом (излучением) высокой энергии.

Гетеролитические (ионные, полярные) реакции сопровождаются гетеролитическим распадом связи. В отличие от гомолитических такие реакции протекают в полярной среде при умеренных температурах и нередко требуют присутствия катализатора.

Гетеролитические реакции по характеру реагента подразделяются на два типа:

● |

нуклеофильные реакции, в которых образование новой связи осуществляется за счет электронов реагента (нуклеофила); |

● |

электрофильные реакции, в которых образование новой связи осуществляется за счет электронов субстрата; реагент — электрофил. |

Классификация реагентов проводится по наличию сродства к ядру (нуклеофилы); к электронам (электрофилы) или к атомам (радикалы). Первые два типа реагентов имеют четное число электронов, радикалы несут неспаренный электрон.

Нуклеофильные реагенты — это анионы или молекулы со свободными электронными парами (или образующие их в ходе реакции), либо содержащие легко поляризующиеся электронные оболочки (алкены, арены), которые участвуют в реакциях, предоставляя свои электроны для образования новой связи, и атакуют в молекуле субстрата участок с дефицитом электронов (где заряд ядра не полностью скомпенсирован орбитальными электронами):

Типичные нуклеофилы: :OH, :Hal, :CN, :HOH, :NH3 .

Электрофильные реагенты — это катионы или молекулы, содержащие атомы с незаполненными электронными орбиталями, действие которых связано с приобретением электронной пары в ходе реакции. Электрофилы атакуют в субстрате участок с избытком электронной плотности.

Типичные электрофилы - Br+, H+, HCl, Br2, AlCl3, HOBr, H3O+, HNO3(NO2+).

Нуклеофилы — доноры электронов, электрофилы — их акцепторы.

3. |

По молекулярности. Молекулярность органической реакции определяют по числу молекул, в которых происходит реальное изменение ковалентных связей на самой медленной стадии реакции, определяющей ее скорость. Различают следующие виды реакций: |

● |

мономолекулярные — на лимитирующей стадии участвует одна молекула; |

● |

бимолекулярные — таких молекул две и т.д. |