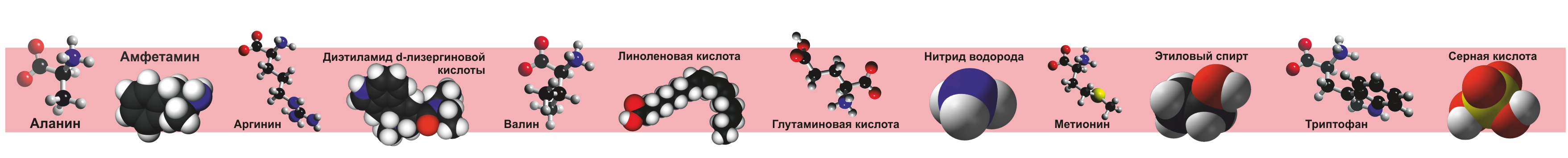

Органическая химия

ВВЕДЕНИЕ

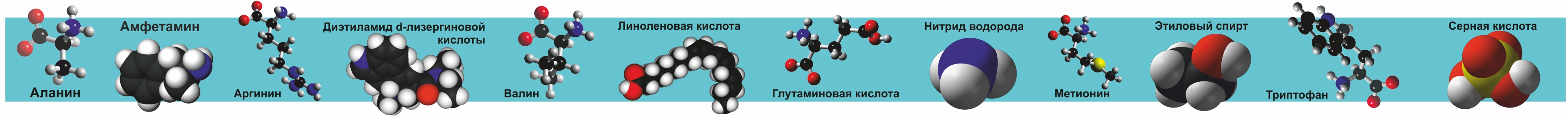

Органическая химия имеет исключительно важное научное и практическое значение. Объектом её исследований является огромное число соединений синтетического и природного происхождения. Поэтому органическая химия стала крупнейшим и наиболее важным разделом современной химии.

Природные органические вещества и их превращения лежат в основе явлений жизни. Поэтому органическая химия является химическим фундаментом биологической химии и молекулярной биологии – наук, изучающих процессы, происходящие в клетках организмов на молекулярном уровне. Исследования в этой области позволяют глубже понять суть явлений живой природы.

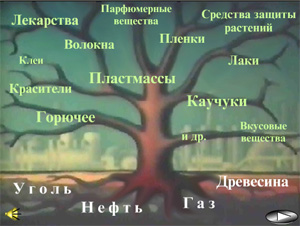

Синтетические органические соединения производятся промышленностью для использования в самых разных отраслях человеческой деятельности. Из сырьевых источников органических соединений (нефть, природный газ, уголь, древесина) получают нефтепродукты, горючее для различных двигателей, полимерные материалы. Немаловажное значение имеют поверхностно-активные вещества, красители, средства защиты растений, лекарственные препараты, вкусовые и парфюмерные вещества и т.п. Без знания основ органической химии современный человек не способен экологически грамотно использовать все эти продукты цивилизации.

Органической химией изначально называлась химия веществ, полученных из организмов растений и животных. С такими веществами человечество знакомо с глубокой древности. Люди умели получать уксус из прокисшего вина, а эфирные масла из растений, выделять сахар из сахарного тростника, извлекать природные красители из организмов растений и животных. Все вещества в зависимости от источника их получения разделяли на минеральные (неорганические), животные и растительные (органические).

Долгое время считалось, что для получения органических веществ нужна особенная «жизненная сила» — vis vitalis, которая действует только в живых организмах, а химики способны лишь выделять органические вещества из продуктов жизнедеятельности, но не могут синтезировать их.

БЕРЦЕЛИУС (Berzelius), Йёнс Якоб

(20.08.1779–7.08.1848)

Поэтому шведский химик Й.Я. Берцелиус определил органическую химию как химию растительных или животных веществ, образующихся под влиянием «жизненной силы». Й.Я. Берцелиус ввел понятие органические вещества и органическая химия. Развитие химии привело к накоплению большого количества фактов и показало несостоятельность учения о «жизненной силе» — витализме.

(31.07.1800–23.09.1882)

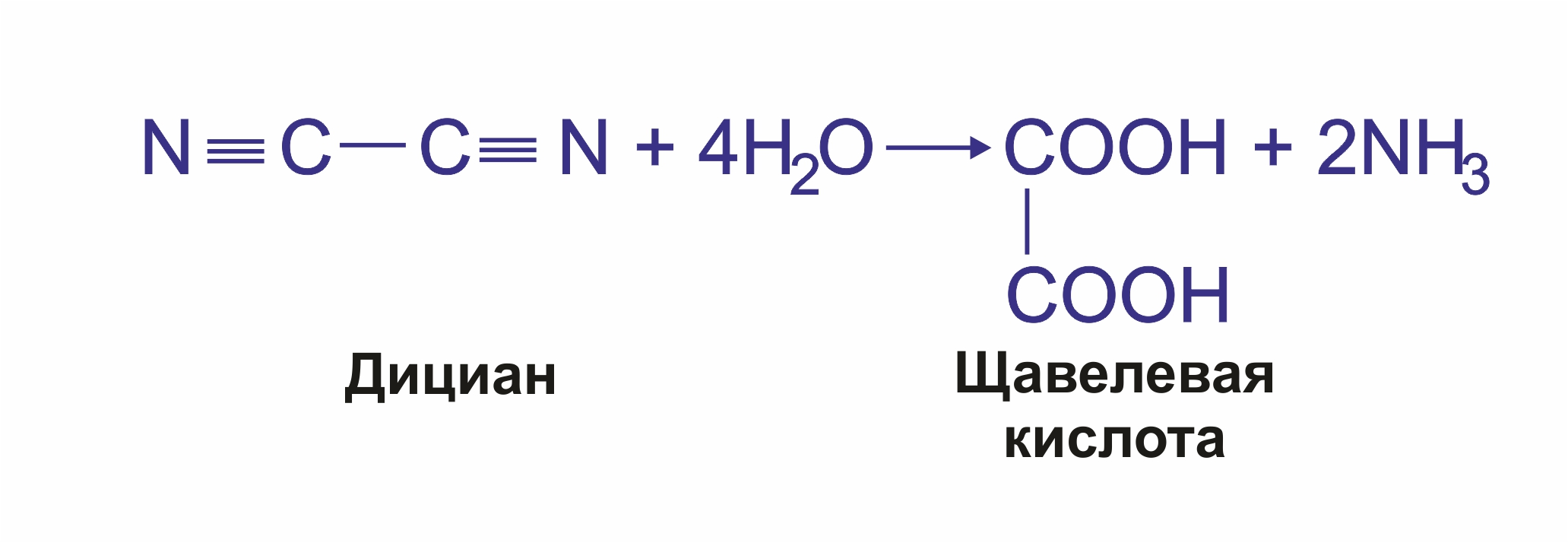

Немецкий ученый Ф. Вёлер в 1824 г. осуществил первый синтез органических веществ: получил щавелевую кислоту путем взаимодействия двух неорганических веществ — дициана и воды:

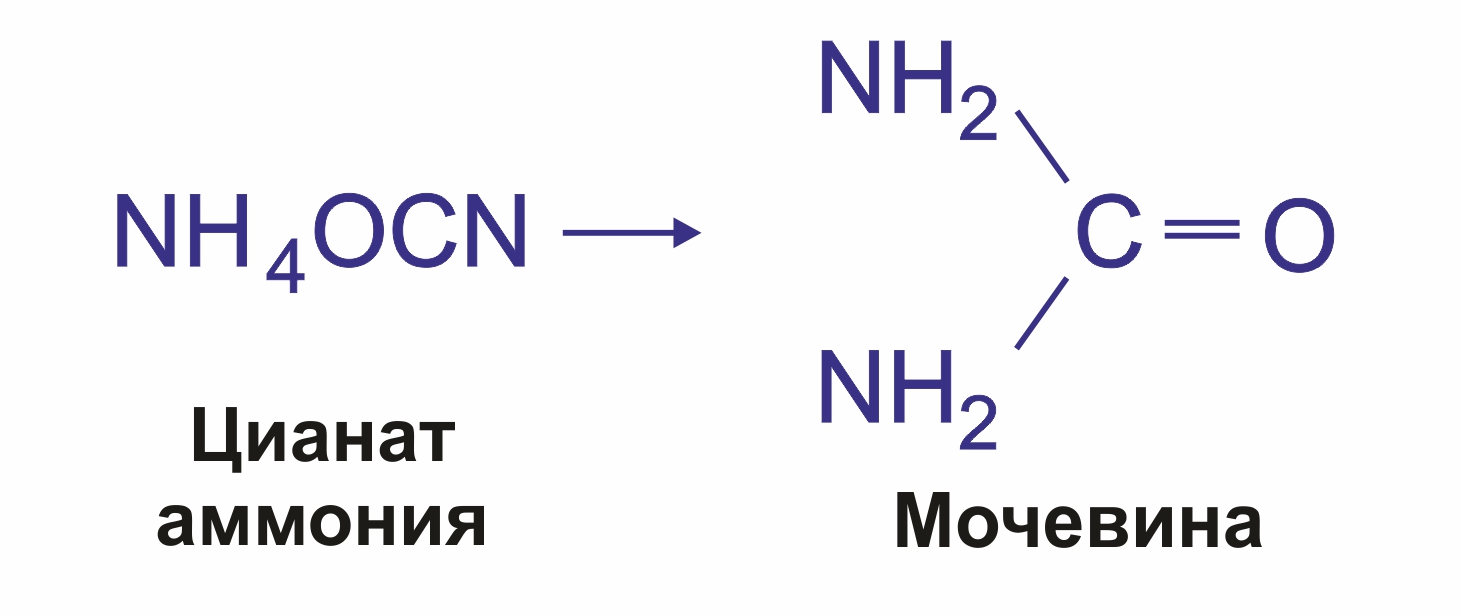

А в 1828 г. Ф. Вёлер, нагревая водный раствор неорганического вещества цианата аммония, получил мочевину — продукт жизнедеятельности живых организмов:

Синтезы анилина Г. Кольбе и Э. Франклендом (1842), жира - М. Бертло (1854), сахаристых веществ - А.М. Бутлеровым (1861) и др. окончательно отвергли миф о «жизненной силе».

(3 (15).09.1828-5 (17).08.1886) |

(18.01.1825-09.08.1899) |

КОЛЬБЕ (Kolbe), Адольф Вильгельм Герман (27.09.1818-25.11.1884) |

БЕРТЛО (Berthelot), Пьер Эжен Марселен (25.10.1827–18.03.1907) |

(1834–1892) |

27.01.(8.02)1834–20.01(2.02).1907 |

Появилось классическое определение К. Шорлеммера, не потерявшее своего значения и более 120 лет спустя:

«Органическая химия есть химия углеводородов и их производных, т.е. продуктов, образующихся при замене водорода другими атомами или группами атомов» |

Органическую химию называют химией соединений углерода.

Д.И. Менделеев в «Основах химии» сказал об этом элементе:

«Углерод встречается в природе как в свободном, так и в соединительном состоянии, в весьма различных формах и видах… Способность атомов углерода соединяться между собой и давать сложные частицы проявляется во всех углеродистых соединениях… Ни в одном из элементов… способности к усложнению не развито в такой степени, как в углероде… Ни одна пара элементов не дает столь много соединений, как углерод с водородом». |

В природе происходит непрерывный круговорот углерода в виде различных соединений.

рис. Наглядные пособия "Дрофа", http://ngl2006.narod.ru/index.htm

Перспективные направления развития органической химии

Развитие органической химии тесно связано с потребностями человеческого общества и с появлением новых отраслей. Достижения современной органической химии открывают возможности для исследования тонкой структуры соединений, которые составляют основу живого организма и регулируют его обменные процессы. Широко изучаются строение и синтез сложных природных соединений: алкалоидов, ферментов, белков и нуклеиновых кислот. Органическая химия в качестве материальной базы продолжает использовать каменноугольную смолу и сырье биологического происхождения, однако объём переработки этих видов химического сырья по сравнению с переработкой нефти очень мал. Природные запасы нефти не безграничны, поэтому одним из важнейших направлений развития органической химии является поиск новой сырьевой базы для промышленной переработки.

Еще одним из самых перспективных направлений химии являются исследования на границе органической химии и молекулярной биологии. Каждая клетка живого организма представляет собой сложнейший микроскопический реактор, в котором под действием биологических катализаторов-ферментов и протекают тысячи параллельных и последовательных химических процессов со 100%-й селективностью.

Химики-органики в содружестве с биохимиками и молекулярными биологами уже сумели выяснить механизмы многих таких превращений и промоделировать их in vitro (т.е. вне живого организма). Полученные при этом результаты открывают исключительно заманчивые перспективы создавать, подражая живой природе, искусственные катализаторы, не уступающие по активности и селективности ферментам, а в перспективе и превосходящие их.