Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

1.1. Параметры выброса

Рассеивание и распространение выходящего из труб выброса в атмосфере определяется аэродинамикой самой нижней части атмосферы. |

Поднимающиеся потоки теплого воздуха поддерживают атмосферу в состоянии турбулентности. Турбулентность в воздухе зависит от ветра и рельефа земли.

Концентрация загрязнителя в выбросе максимальна в центре струи и уменьшается к периферии. Максимальная концентрация наблюдается на расстоянии, равном 10-30 высотам трубы.

![]() Если температура выбрасываемого из трубы газа выше температуры окружающего воздуха, над трубой наблюдается восходящий столб дыма. В данном случае вместо высоты трубы следует брать эффективную высоту, которая учитывает этот эффект. За счет рельефа местности и высоты строений и сооружений в окрестностях трубы может происходить размыв струи, оседание выброса в низины, между строениями.

Если температура выбрасываемого из трубы газа выше температуры окружающего воздуха, над трубой наблюдается восходящий столб дыма. В данном случае вместо высоты трубы следует брать эффективную высоту, которая учитывает этот эффект. За счет рельефа местности и высоты строений и сооружений в окрестностях трубы может происходить размыв струи, оседание выброса в низины, между строениями.

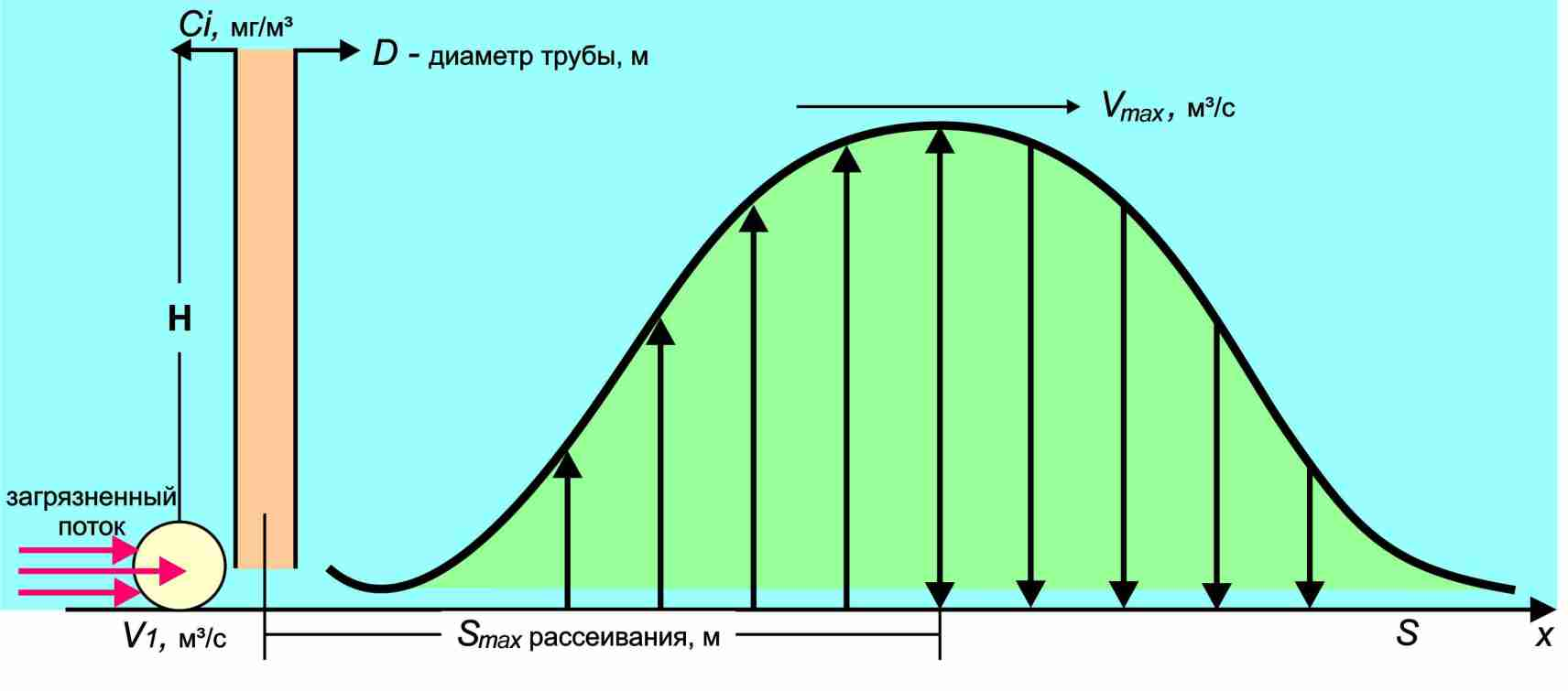

Горизонтальное перемещение выбросов из дымовых труб определяется в основном скоростью и направлением ветра, а вертикальное – распределением температур в атмосфере по высоте. Закономерности перемещения вредных компонентов в приземном слое представлены на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Изменение концентрации вредного компонента в приземном слое:

Н – высота трубы, м;

D – диаметр трубы, м;

![]() Сi – концентрация выброса, мг/м3;

Сi – концентрация выброса, мг/м3;

![]() V1 – объем выбрасываемого компонента или смеси, м3/c;

V1 – объем выбрасываемого компонента или смеси, м3/c;

Smax – расстояние максимального рассеивания, м;

S – расстояние до точки по вектору, м;

Vmax – максимальный объем выброса в данной точке, м3/сек;

X – вектор (направление)

При этом рассеивание загрязнителей в каждой индивидуальной среде подчиняется одному закону.

Рассеивание загрязнителей в газовой фазе (атмосфере) и жидкой фазе (водной среде) при отсутствии перемешивания фаз (ветра, течений и т.п.) происходит за счет молекулярной диффузии. |

Диффузия – самопроизвольный процесс переноса вещества за счет беспорядочного движения атомов, молекул, ионов, частиц в газах, жидкостях и твердых веществах в направлении области меньшей концентрации. |

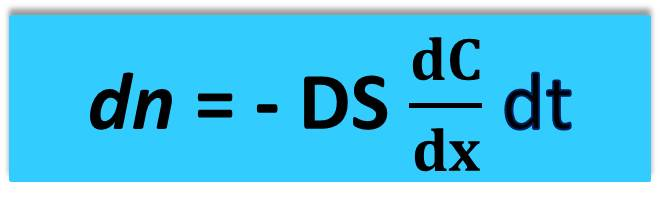

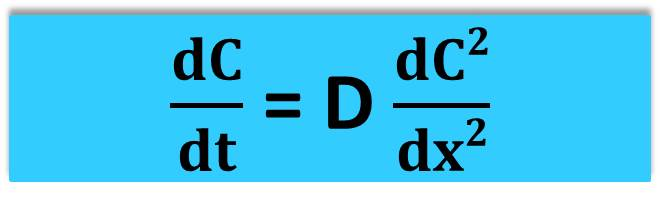

Количественно диффузия описывается законами Фика:

1-й закон Фика: |

|

2-й закон Фика: |

|

где n – количество диффундирующего вещества;

S – сечение, перпендикулярное потоку вещества;

t – время;

C – концентрация диффундирующего вещества;

D – коэффициент диффузии;

X – координата в направлении диффузии.

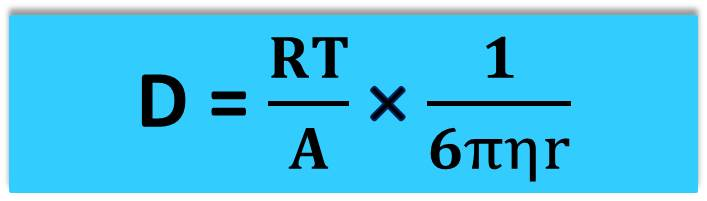

Коэффициенты диффузии загрязнителей в различных средах могут быть найдены в справочниках или рассчитаны по уравнению Эйнштейна:

где R – универсальная газовая постоянная;

T – абсолютная температура;

A – число Авогадро;

η – вязкость среды;

r – радиус диффундирующей частицы;

D – коэффициент диффузии.

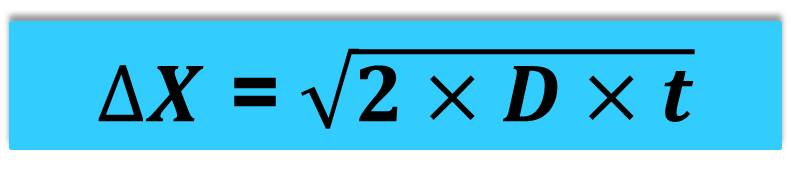

В коллоидных растворах среднее смещение частиц (∆x) можно найти из выражения:

.

.

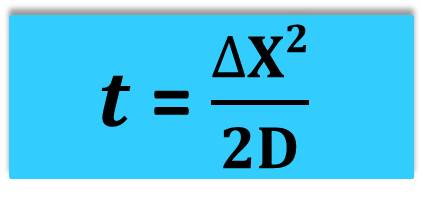

Из этого уравнения приближенно рассчитывают среднее смещение границы загрязнения в различных средах за определенный промежуток времени. Время прохождения фронтом загрязнителя пути (∆х) находят по формуле

.

.

Таким образом, количество диффундирующего вещества зависит от его концентрации, коэффициента диффузии, времени и расстояния в направлении диффузии.

В почве и донных осадках перемешивание отсутствует. Молекулярные коэффициенты диффузии составляют:

– в газовой фазе – n × 10-1 cм2/c;

– в жидкой фазе – n × 10-5 см2/с;

– в твердой фазе – n × 10-10 см2/с.

Согласно уравнению ∆x = √2Dt, среднее смещение границы загрязнения за несколько суток в атмосфере будет определяться метрами, в водной среде – сантиметрами, а в почвах и донных осадках – долями миллиметров.

Таким образом, смещение границы загрязнения за счет диффузии происходит быстрее всего в атмосфере, медленнее – в водной среде и наиболее медленно – в почвах и донных осадках. |

Но помимо основного закона диффузии на рассеивание, перемещение и трансграничный перенос загрязнителей оказывают влияние климатические условия, температура источника выброса, линейная скорость газо-воздушного потока в устье трубы, истинная высота выброса.