Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

Работа 5. Определение ФАР и чистой продуктивности фотосинтеза

Определяющую роль в энергетике биосферы играет фотосинтез высших растений, водорослей и некоторых бактерий. |

Фотосинтез – это процесс трансформации поглощенной организмом энергии света в химическую энергию органических соединений.

Биомасса выражается в единицах массы живого функционирующего вещества (преимущественно в расчетах на сырое, воздушно-сухое и абсолютно сухое состояние), отнесенных к единице площади или объема (г/м2 или г/м3). Различают фитомассу (высшие растения, водоросли, грибы), зоомассу (животные) и массу микроорганизмов.

Количество органического вещества, созданное сообществом за единицу времени, определяет продукцию (продуктивность) биоценоза. Способность фитоценоза создавать и сохранять живую фитомассу определяет его продуктивность.

Чистая первичная продукция (продуктивность) – это количество органического вещества, создаваемое фитоценозом на единице площади за единицу времени. Продукция измеряется в тоннах на 1 га, граммах на 1 м2, преимущественно воздушно-сухого вещества, за год или какой-либо другой промежуток времени – день, месяц, сезон.

Посев представляет собой оптическую систему, в которой листья поглощают фотосинтетически активную радиацию (ФАР). Принято сравнивать посевы между собой, а также различные состояния одного посева в динамике по площади листьев, отождествляя ее с понятием «ассимиляционная поверхность». Основную часть ассимиляционной поверхности составляют листья, именно в них осуществляется фотосинтез. Фотосинтез может происходить и в других зеленых частях растений – стеблях, остях, зеленых плодах и т.п., однако вклад этих органов в общий фотосинтез обычно небольшой.

Динамика площади листьев в посеве подчиняется определенной закономерности. После появления всходов площадь листьев повышается медленно, затем темпы нарастания увеличиваются. К моменту прекращения образования боковых побегов и роста растений в высоту площадь листьев достигает максимальной за вегетацию величины, затем начинает постепенно снижаться в связи с пожелтением и отмиранием нижних листьев. Получение высоких урожаев связано с оптимальным ходом (графиком) нарастания площади листьев. Формирование урожая зависит не только от величины площади листьев, но и от времени ее функционирования. Фотосинтетический потенциал (ФП) объединяет эти показатели.

ФП может быть определен за любой период времени, например за декадные, межфазные периоды или в целом за вегетационный период. ФП за какой-либо период представляет сумму величин площади листьев за каждые сутки периода.

Для характеристики фотосинтетической деятельности посевов используется такой показатель, как чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ). |

ЧПФ – это накопление надземной биомассы единицей площади листьев за единицу времени. Она измеряется в граммах сухой массы на 1 м2 за сутки и варьирует в зависимости от условий и периода вегетации в широком диапазоне – от 7 до 20 г/м2 в сутки и больше.

ЧПФ варьирует в течение вегетации. В первый месяц вегетации ЧПФ выше, чем в последующий, так как в начале вегетации растения не затеняют друг друга, все листья хорошо освещены. С увеличением площади листьев ЧПФ начинает уменьшаться в связи с затенением нижних листьев.

В начале вегетации нарастание биомассы идет медленно, затем темпы приростов увеличиваются. В конце вегетации, когда площадь листьев небольшая, суточные приросты биомассы также невелики. Идет перераспределение накопленных ассимилятов из листьев, стеблей и корней в генеративные органы. Прирост биомассы за любой промежуток времени, в том числе за вегетацию, равен произведению ФП и ЧПФ. Если в среднем за 100 дней вегетации ЧПФ равнялась 6 г/(м² × сут), а ФП – 2 млн м² × сут /га, то количество сухой массы составит 12 т/га.

Посев как фотосинтезирующая система наиболее производительно функционирует в период, когда площадь листьев близка к оптимальной – 30-50 тыс. м²/га. Если ЧПФ в это время равна 5-7 г/(м² × сут ), то при площади листьев 40 тыс. м²/га суточный прирост сухой биомассы составит 200-280 кг/га. Если период с такой средней площадью листьев продолжается 30 дней, то за это время прирост сухой массы составит 6-8 т/га. Прирост биомассы за период, когда посев функционирует в оптимальном режиме, составляет более 70% максимального за вегетацию, хотя продолжительность этого периода – всего 30% общей вегетации культуры.

Коэффициент использования ФАР в это время в 2-3 раза больше, чем после появления всходов, а также в конце вегетации. При созревании в корнях и стеблях сосредоточивается 50-60% сухой массы растений, в основном клетчатки. В нашем примере из общей биомассы 12 т/га на урожай зерна приходится 5-6 т. Различия в урожаях определяются тем, как скоро достигал посев в своем развитии оптимального для данных условий состояния, как долго он функционировал в этом состоянии. Интенсивность фотосинтеза выражается в миллиграммах СО2, ассимилированного 1 дм2 листа за час и в миллиграммах О2, выделенного 1 дм2 листа за 1 ч.

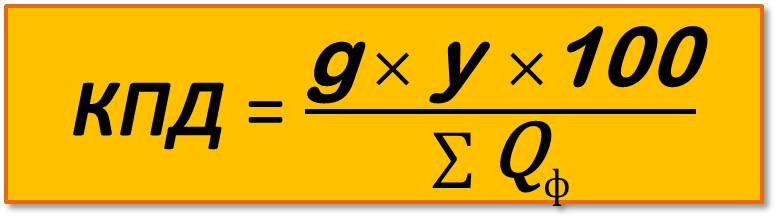

Показателем эффективности использования солнечной радиации растениями является коэффициент полезного действия (КПД). |

КПД – отношение количества энергии, запасенной в продуктах фотосинтеза или образовавшейся в фитомассе урожая, к количеству использованной радиации:

,

,

где g – калорийность растений, ккал/г;

y – биологический урожай общей сухой фитомассы, г/см2;

∑Qф – сумма ФАР за вегетационный период, ккал/см2 (прил. 7).

Под ФАР (фотосинтетически активной радиацией) понимается участок солнечного спектра, поглощаемый пигментами зеленого листа (380-740 нм). КПД выражается по отношению либо к падающей, либо к поглощенной растениями ФАР. Если рассматривать планету Земля в целом, то КПД падающей ФАР составляет около 0,2%.

Следовательно, КПД фотосинтеза в естественных условиях ничтожно мал. Для разных растений и в разных условиях выращивания КПД поглощенной ФАР составляет: кукуруза – 2,5-5,7, ячмень – 2,6-4,0, рис – 2,5-4,4, озимая пшеница – 1,1-6,3.

Задача повышения КПД использования солнечной энергии является одной из важнейших в продуктивности растений.

Значение отдельных участков солнечного спектра для фотосинтеза

Согласно первому закону фотохимии, только поглощенные лучи могут быть использованы в химических реакциях. Использование энергии зависит от качества света. Установлена величина фотосинтетической работы, производимой за счет 1 Дж поглощенной лучистой энергии. Эта величина возрастает по мере увеличения длины волны.

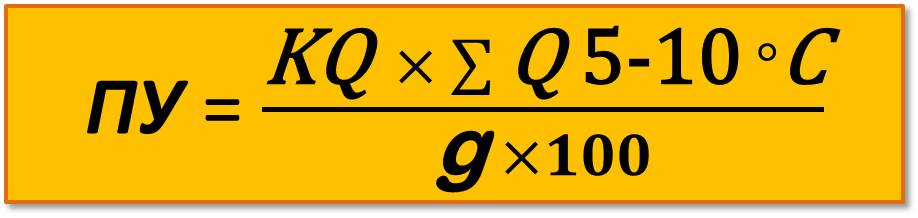

Потенциальную урожайность яровой пшеницы, показывающую величину теплоэнергоресурсов через продуктивность культурных растений, можно рассчитать по формуле Т.Е. Листопада в модификации И.С. Шатилова:

,

,

где ПУ – максимально возможная урожайность абсолютно сухой биомассы за вегетационный период, т/га;

∑ – приход фотосинтетически активной радиации (ФАР) от 5°С весной до устойчивого перехода ее через 10°С осенью;

КQ – коэффициент использования посевами ФАР за период вегетации, %;

g – калорийность урожая биологической массы, ккал/га.

В среднем 1 кг абсолютно сухой биомассы составляет 4500 ккал/кг, или 18,8 КДж (4500 × 4,19).

Эту величину можно использовать для практических расчетов потенциального урожая.

Перевод килокалорий в джоули и килоджоули дан в прил. 9 и 10.