Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

3.2.Трансграничный перенос загрязнений. Международное сотрудничество

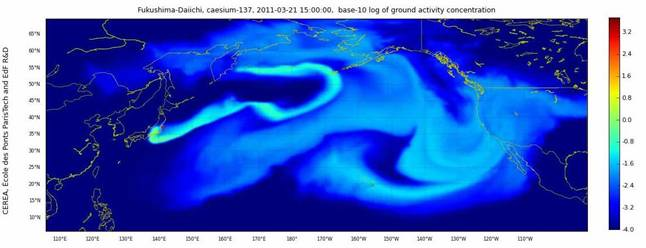

После испытаний атомного оружия отмечено распространение радиоактивных веществ в атмосфере и их выпадение по всему земному шару (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 - Распространение радиации (по цезию) во второй половине марта 2011 года

На большие расстояния распространяются и другие загрязняющие вещества, например оксиды серы и азота, тяжелые металлы, ДДТ. Оксиды серы и азота, растворяясь в атмосферной влаге, увеличивают кислотность осадков. Если в 50-х годах рН осадков в США составлял 4,6-7,0, то в 70-х – 4,1-6,5.

В Скандинавии среднее значение рН осадков за тот же период снизилось с 5,5 до 4,5. А определение свинца во льдах Гренландии показало, что лед, датированный 800 г. до н.э., содержал 0,0004 мкг свинца на 1 кг льда; 1753 г.– в 25 раз больше, а датированный 1969 г. – уже в 500 раз больше. В Европе от закисления погибают вечнозеленые леса.

Однако с точки зрения международного права такое загрязнение территорий других государств не является преднамеренным, так как вызвано способностью многих веществ спонтанно распространяться на большие расстояния, за пределы национальных границ.

Поражение живой природы в результате этого явления привело к организации крупномасштабных исследований трансграничного переноса загрязнителей. Проведение таких исследований возможно лишь при международном сотрудничестве многих государств.

Поэтому в 1971 г. Международный совет научных союзов впервые сформулировал принципы глобальной системы мониторинга состояния биосферы и определил показатели, за которыми установили постоянные наблюдения и контроль.

В 1972 г. Стокгольмская конференция ООН по окружающей среде одобрила основные принципы построения глобальной системы мониторинга. Конференция рекомендовала организацию станций наблюдения за загрязнением биосферы, а также поставила перед органами ООН (ВОЗ, ФАО, ВМО, ЮНЕСКО и др.) задачи по построению международной системы мониторинга окружающей среды.

Затем в рамках Программы ЮНЕП (Программа ООН по проблемам окружающей среды) в 1973-1974 гг. разработаны основные положения создания Глобальной системы мониторинга окружающей среды (ГCMOC).

Основная цель ГСМОС - предоставление информации, необходимой для обеспечения настоящей и будущей защиты здоровья, благополучия и безопасности людей, мудрого управления окружающей средой |

Организация ЕМЕП объединяла 28 европейских стран, США и Канаду.

Программа ЕМЕП изучала трансграничный перенос веществ на большие расстояния и включала:

– отбор проб, их анализ и определение химических характеристик;

– сбор данных о выбросах;

– построение математических моделей трансграничных потоков;

– сопоставление и анализ данных.

Целью Программы ЕМЕП являлось предоставление правительствам информации:

– о переносе в атмосфере загрязняющих веществ через границы;

– о вкладе в перенос внутренних и внешних источников загрязнителей разных государств.

Информация, получаемая в рамках Программы ЕМЕП, являлась основой для проведения долговременных оценок экологических последствий антропогенного загрязнения окружающей среды. В этом тесно смыкаются цели и задачи ЕМЕП и ГСМОС.

Международный союз охраны природы, работающий под эгидой ООН с 1948 г., разработал Всемирную стратегию охраны природы.

В рамках Международной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (МАБ) с 1970 г. изучается воздействие загрязнителей на наземные и пресноводные экосистемы, ведется подготовка специалистов.

ВМО обеспечивает глобальный мониторинг Мирового океана. При создании ГСМОС рекомендовано опираться на существующие национальные системы.

Предложены варианты приоритетных определяемых загрязнителей.

В 1979 г. в Женеве на Общеевропейском совещании по охране окружающей среды подписана Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. На основе этой конвенции принимается и развивается Совместная программа наблюдений и оценки распространения загрязняющих воздух веществ на большие расстояния.

В июне 1992 г. состоялась Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро, в которой участвовали главы большинства государств и правительств мира.

Конференция призывает мировое сообщество:

«...перейти на рельсы устойчивого развития, при котором потребности сегодняшнего населения планеты будут удовлетворяться не в ущерб будущим поколениям, а экономический рост будет сочетаться с решением социальных проблем и сохранением окружающей среды». |

В настоящее время часть программ сохраняется и развивается, часть программ претерпевает изменения.