Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

8.4. Управление риском. Концепция и принципы управления риском

Существуют глобальный, государственный, регионально-отраслевой, сценарно-объектовый уровни управления риском.

В принципах управления риском заложены стратегические и тактические цели. В стратегических целях выражено стремление к достижению максимально возможного уровня благосостояния общества в целом; в тактических – к увеличению безопасности населения, продолжительности жизни.

Управление риском – это анализ самой рисковой ситуации и обоснование управленческого решения, как правило, в форме нормативного акта, направленного на минимализацию и поиск путей сокращения риска. |

Принцип управления риском – учет всего спектра существующих в обществе опасностей и общего риска для общества и человека. |

Политика в области управления риском должна строиться в рамках строгих ограничений воздействия на природные экосистемы. Эти требования направлены на непревышение величин воздействий предельно допустимых экологических нагрузок на экосистемы.

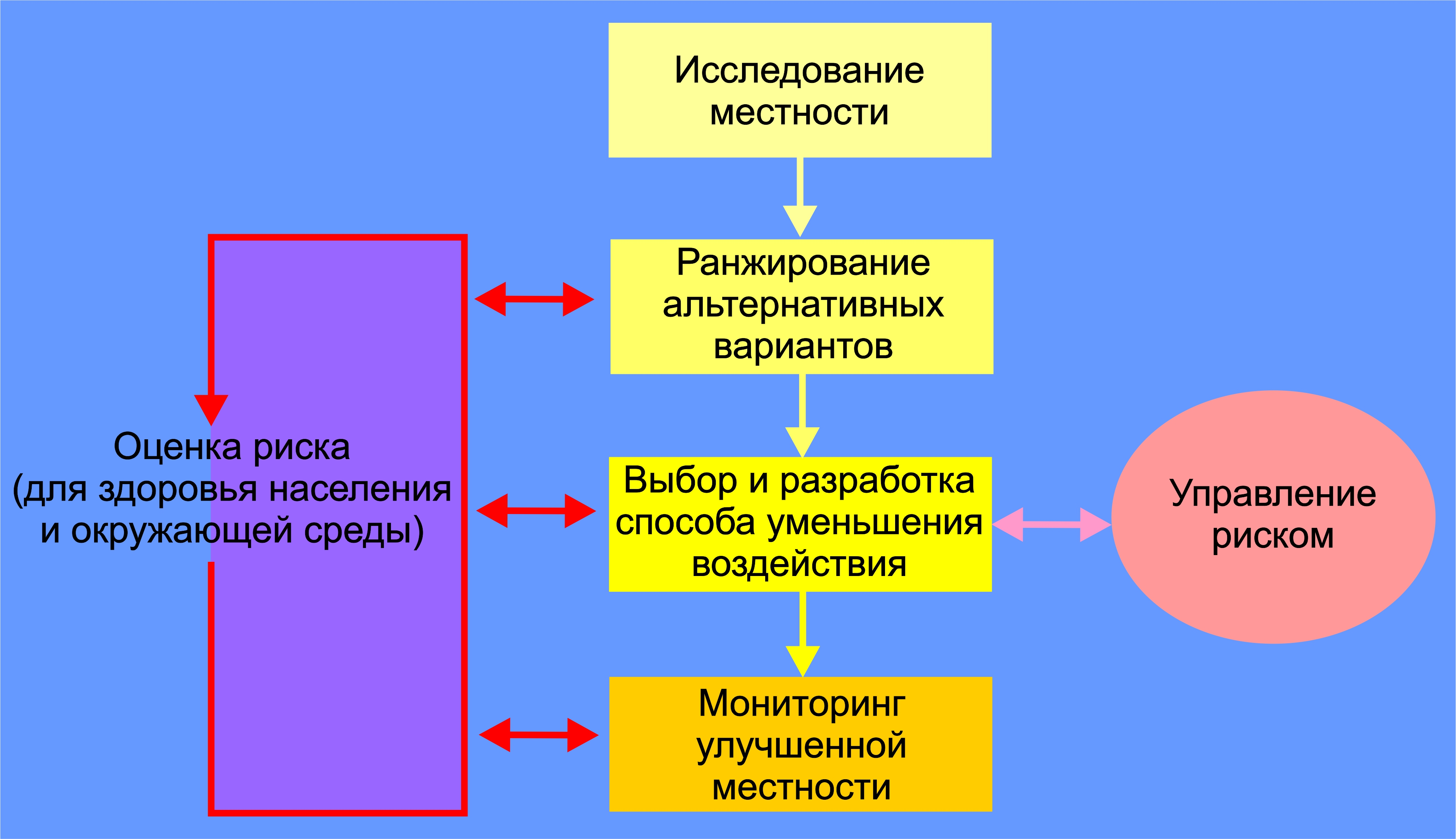

Для прогноза возможного изменения качества природных сред необходима комплексная процедура, которая представлена на рисунке 3.6, где исходным критерием служит величина риска для здоровья населения от загрязнения объектов окружающей среды.

Рисунок 3.6 - Оценка экологической обстановки местности

Оценка риска включает в себя оценку химической и биологической опасности (воздействия загрязняющих веществ на организм человека через воздух, воду, почву и др.).

Не существует, однако, общепринятых методик для специфического применения оценок риска.

При проведении оценок риска для здоровья населения общая схема, как правило, реализуется в упрощенном варианте. В этом случае ограничиваются исследованиями реального, не связанного с возможными аварийными ситуациями воздействия на окружающую среду источников опасности.

В основе методологии лежит системный подход, описывающий различными методами процессы перемещения загрязняющих веществ в окружающей среде и формирования риска для здоровья населения.

Количественные оценки экологических рисков необходимы для ранжирования проблем, связанных со здоровьем людей и состоянием среды обитания, принятия соответствующих предупредительных мер.

Такое ранжирование способствует выделению приоритетов при распределении средств, предназначенных на экологические мероприятия, а также для сопоставления и сравнения различных рисков (табл. 3.17).

Таблица 3.17 - Преобладающие виды рисков в АПК России

№ п/п |

Виды рисков |

Число случаев проявления |

Численность населения, подвергающегося воздействию, млн чел. |

Ежегодный убыток, млн дол. США |

1 |

Засуха |

16-36 |

30-75 |

304-360 |

2 |

Эпифитотии и нашествие вредителей |

60 |

12 |

200-250 |

3 |

Эпизоотии |

96 |

15 |

180-200 |

4 |

Обильные осадки, подтопление |

8-12 |

15-60 |

60-130 |

5 |

Наводнения |

8-10 |

8-12 |

30-60 |

6 |

Выбросы радиоактивных веществ |

4 |

3 |

26-28 |

7 |

Заморозки |

10-14 |

40-64 |

30-40 |

8 |

Пожары |

7 |

0,2 |

20-30 |

9 |

Штормовые, шквальные ветры |

18-26 |

8-10 |

4-5 |

10 |

Градобитие, ливни с градом |

16-22 |

79 |

6-5 |

11 |

Оползни |

6 |

1-1,5 |

2-3 |

12 |

Землетрясения |

3 |

До 0,1 |

До 4 |

13 |

Цунами и тайфуны |

3 |

До 0,1 |

10-12 |

14 |

Снегопады в период вегетации растений |

12-14 |

6-8 |

4-6 |

Общее в оценке и управлении риском: две стадии единого процесса принятия решения, основанного на характеристике риска. Это обусловлено одной целью: определением приоритетов действий, направленных на минимализацию риска.

Для этого нужно знать:

– основные источники и факторы риска (оценка риска);

– наиболее эффективные пути его сокращения (управление риском).

Модель управления риском состоит из трех этапов.

Первый этап – характеристика риска с установлением приоритетов.

На втором этапе сопоставляются рисковые и нерисковые факторы.

На третьем этапе устанавливаются меры жесткости управления. Принятие мер по уменьшению риска предполагает предотвращение убытка путем осуществления целесообразной экологической политики, которая основывается на нахождении компромисса между интересами людей, соображениями безопасности окружающей среды и экономикой.

Для прогноза изменения качества природных сред исходным критерием служит величина риска для здоровья населения от загрязнения объектов окружающей среды.

Количественные оценки важны для сопоставления и сравнения различных рисков. |

Для определения проблем безопасности человека и окружающей среды пользуются общепринятой шкалой для количественного измерения опасностей, в которой в качестве измерения используются единицы риска.

Экологическая безопасность – сохранение устойчивости и надежности экосистем, отсутствие экологически необратимых последствий изменения окружающей природной среды, пагубно влияющих на человека и все живое. |

Безопасность – это состояние защищенности отдельных лиц, общества и природной среды от чрезмерной опасности. |

Безопасность характеризуют состоянием здоровья человека и состоянием качества окружающей среды.

Показатель здоровья – средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни (СОППЖ). |

Усредненный биологический видовой показатель (норматив) для человека-европеоида 89 ± 5 лет.

На 1987 г. этот показатель составлял у мужчин 65 лет, у женщин 74 года, в настоящее время - 54 и 70 лет соответственно.

Взаимосвязь оценки риска и управления риском

Первый элемент – выявление опасности, установление источников и факторов риска, а также объектов их потенциального воздействия.

Второй элемент – оценка влияния фактора риска на человека и окружающую среду.

Третий элемент – анализ воздействия факторов риска на население и окружающую среду, определение устойчивости человека и экосистемы к воздействию определенного дестабилизирующего фактора.

Четвертый, заключительный элемент – полная характеристика риска с использованием качественных и количественных параметров.

Заключительная фаза модели оценки риска, характеристика риска одновременно является первым звеном процедуры управления им.

Основная цель управления риском состоит в определении путей уменьшения риска при заданных ограничениях на ресурсы и время.

Экологический риск территории – это анализ заболеваемости населения, наложенный на демографическую структуру и социальные аспекты. |

Степень экологического риска – это не характеристика среды, а характеристика человека, находящегося в данной среде, его возможность заболеть, повредить какую-либо жизнеобеспечивающую систему, например генетическую. |

Экологический риск в отличие от санитарно-гигиенического является социальной характеристикой.

На стадиях принятия решений допустимый экологический риск оценивают с помощью государственных органов исполнительной власти.

Управление риском заключается в создании документов на разных уровнях:

– на уровне государства – закон, указ, постановление, приказ;

– на уровне администрации местности;

– на уровне муниципальных образований;

– на уровне предприятия.

Так, например, предполагаемое потепление климата, вызванное человеческой деятельностью, на 50% происходит в результате потребления энергии. Для того, чтобы предотвратить кризис, надо изменить практику этого потребления. Выбросы СО2 развитых стран в 1985 г. составили 74% от общего объема, а развивающихся стран – 24%.

В декабре 1997 г. на встрече в Киото (Япония), посвященной глобальному изменению климата, делегатами из более чем 160 стран была принята конвенция, обязывающая развитые страны сократить выбросы СО2. Протокол предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов.

Этот документ является примером управления риском на уровне государств.

Превышение пределов допустимого экологического риска пресекается по закону.