Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

8.3. Оценка экологического риска. Особенности экологического риска

Оценка экологического риска – научное исследование, в котором факты и научный прогноз используются для оценки потенциального вредного воздействия на окружающую среду различных загрязняющих веществ. |

Различают три главные составляющие оценки экологического риска:

– оценку состояния здоровья человека и возможного числа жертв;

– оценку состояния биоты (в первую очередь фотосинтезирующих организмов) по биологическим интегральным показателям;

– оценку воздействия загрязняющих веществ на человека и окружающую природную среду в виде ущерба и коэффициента превышения ПДК.

При оценке риска от стихийного бедствия рассчитывают возможное число погибших и пострадавших людей, а также экономических потерь. Составляют карту или серию карт, отражающих вероятность развития опасных процессов.

Природный риск – вероятностная мера соответствующей природной опасности, установленная для определенного объекта в виде возможных потерь за определенное время. |

Согласно Закону Российской Федерации «Об охране окружающей среды» (ст. 1):

«Экологический риск — вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера». |

Правила допустимого экологического риска:

1. неизбежность потерь в природной среде;

2. минимальность потерь в природной среде;

3. реальная возможность восстановления потерь в природной среде;

4. отсутствие вреда здоровью человека и необратимость изменений в природной среде, соразмерность экологического вреда и экономического эффекта.

Если экологическая опасность существует постоянно в окружающей среде, то экологический риск имеет место только тогда, когда в этой зоне появляется субъект с намерением какой-либо деятельности.

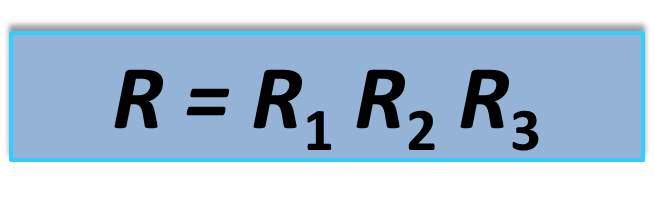

Под экологическим риском понимают количественную меру опасности возникновения негативных изменений в природной среде и ухудшения здоровья людей в виде математического ожидания ущерба. Его величину в общем случае представляют в виде произведения трех компонент:

где R – уровень риска, т. е. вероятность нанесения определенного ущерба человеку и окружающей среде;

R1 – вероятность (в ретроспективе – частота) возникновения события или явления, обусловливающего формирование и действие вредных поражающих факторов;

R2 – вероятность формирования определенных уровней физических полей, ударных нагрузок, полей концентрации вредных веществ в различных средах и их дозовых нагрузок, действующих на людей и объекты биосферы;

R3 – вероятность того, что указанные выше уровни полей и нагрузок приведут к определенному ущербу.

Первый вид ущерба характеризуется разрушениями, повреждениями промышленных, социально-бытовых и других объектов, утратой материальных и культурных ценностей, поражением людей, в том числе со смертельным исходом, ухудшением их здоровья, поражением животных и т. п.

Второй вид ущерба выражается в негативном изменении экологической обстановки – дисгармонизации естественных процессов, ухудшении здоровья и снижении жизнедеятельности людей по экологическим показателям, уменьшении видового разнообразия и нарушении генофонда, исчезновении отдельных видов растений и животных, в сдвигах экологического равновесия и разрушении экосистем и т. п.

В зависимости от того, для какого вида ущерба проводятся вероятностные расчеты, определяется техногенный или экологический риск. |

Один и тот же источник техногенной опасности может оцениваться двумя вероятностными показателями: техногенным риском и экологическим риском.

При определении этих показателей общими являются вероятностные параметры R1 и R2. Существенное различие в оценках риска обусловлено смыслом, вкладываемым в величину R3, и методологией ее определения.

В настоящее время оценка риска определяется по ухудшению здоровья людей из-за экологического нарушения. |

При критических состояниях природной среды могут происходить резкие изменения абиотических факторов, структурные нарушения в экосистемах.

Мерой этой потенциальной опасности также является экологический риск.

В условиях нормальной эксплуатации производственных объектов возникновением опасности считаются выбросы и сбросы, содержащие вредные вещества. Периодичность и объем этих выбросов и сбросов, а также уровни физических полей, оказывающих негативное влияние на объекты живой природы, носят регулярный характер.

Необходимо проводить оценку риска негативного изменения биогеохимических циклов, сдвига экологического равновесия, биоразнообразия сообщества организмов; показателей, характеризующих самовосстановительную способность ландшафтов после техногенных нагрузок.

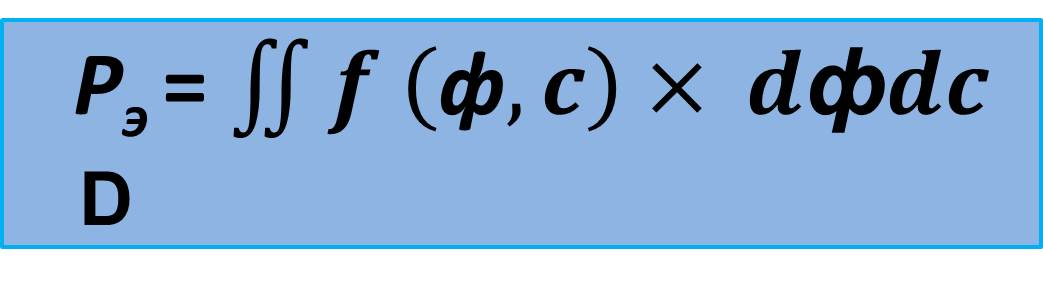

В общем виде формула для определения риска негативного изменения взаимосвязей в сообществе и снижения уровня благополучия может быть записана следующим образом:

где Рэ – вероятность негативного изменения взаимосвязей и снижения уровня благополучия сообщества живых организмов до уровня ниже критериального;

f (ф, с) – функция распределения случайных величин Ф и С;

Ф – функция благополучия;

С – уровень техногенного воздействия (в частном случае концентрация того или иного ингредиента);

D – область значений случайных величин, для которых определяется вероятностная величина экологического риска. Область D охватывает множество значений Ф и С, при которых показатель разнообразия выходит за установленный критериальный уровень.

Понятие «экологический риск» – это отношение величины возможного ущерба, выраженного в числе смертельных исходов от вредного экологического фактора за определенный интервал времени, к нормированной величине интенсивности этого фактора. |

Общественная приемлемость экологического риска определяется экономическими, социальными и психологическими факторами.

Важно оценить риск, связанный с вероятностью глобальных изменений климата, созданием глобальных систем коммуникации, возможными манипуляциями с человеческим сознанием.

В агроэкологии к экологическим рискам можно отнести:

– применение интенсивных технологий, основанных на химизации, мелиорации, механизации;

– потери гумуса;

– процессы опустынивания;

– утилизацию отходов животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик;

– внедрение достижений биотехнологии и генной инженерии;

– производство экологически безопасной сельскохозяйственной продукции.

В процессе функционирования всех подсистем современного агропромышленного комплекса (сфера производства средств производства для сельского хозяйства; сфера материально-технического обслуживания сельского хозяйства; собственно сельскохозяйственное производство; заготовка и хранение; первичная переработка и реализация сельскохозяйственной продукции) должны учитываться экологические риски.

Природные и техногенные риски. Риск технологий. Циклические риски

Риски по своей природе неоднородны.

От вида источника риска, пространственно-временных свойств проявления негативных последствий риски могут быть классифицированы в соответствии с рядом признаков.

Существует пять разновидностей риска:

– риски, угрожающие безопасности;

– риски, угрожающие здоровью;

– риски, угрожающие состоянию среды обитания;

– риски, угрожающие общественному благосостоянию;

– финансовые риски.

Риски, угрожающие безопасности, характеризуются малыми вероятностями, но тяжелыми последствиями, они проявляются быстро, это несчастные случаи на производстве.

Риски, угрожающие здоровью, напротив, обладают довольно высокой вероятностью.

Очень часто риски, сопряженные с угрозой состоянию окружающей среды обитания, одновременно являются рисками для здоровья.

Наиболее серьезными экологическими рисками являются следующие:

– глобальное изменение климата;

– обеднение озонового слоя в стратосфере;

– изменение компонентов среды обитания;

– гибель популяций и потери в биологическом разнообразии.

Если учесть распределение перечисленных источников экологической опасности и риска по различным компонентам окружающей среды, то окажется, что основную техногенную нагрузку берут на себя поверхностные воды, осадки и почвы (табл. 3.16).

Таблица 3.16 - Распределение техногенной нагрузки по компонентам среды обитания

Компонент среды обитания |

Относительная доля, % |

Поверхностные воды |

53 |

Осадки |

32 |

Почвы |

12 |

Горные породы (литосфера) |

9 |

Грунтовые воды |

7 |

Воздух |

3 |