Экологический мониторинг и экологическая экспертиза

4.3. Экологическая техноемкость территории

Экологическая техноемкость территории – это обобщенная характеристика территории, количественно соответствующая максимальной техногенной нагрузке, которую может выдержать и переносить в течение длительного времени совокупность реципиентов и экологических систем территории без нарушения их структурных и функциональных свойств. |

Экологическая техноемкость территории по величине показателя близка к величине предельно допустимой экологической нагрузки.

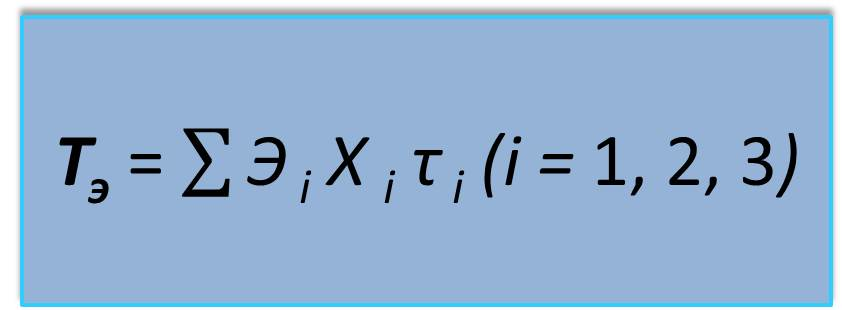

Если трём компонентам среды обитания – воздуху, воде и земле, включая биоту экосистем и совокупность реципиентов, приписать индексы 1, 2, 3, то оценку экологической техноемкости территории рассчитывают по формуле

где Тэ – оценка ЭТТ, выраженная в единицах массовой техногенной нагрузки, усл.т/год;

Эi – оценка экологической емкости 1-й среды, т/год;

Хi – коэффициент вариации для естественных колебаний содержания основной субстанции в среде (например, кислорода О2 и углекислого газа СО2 в воздухе, воде, почве);

ti – коэффициент перевода массы в условные тонны, или коэффициент относительной опасности примесей для каждой из сред, усл. т/т;

Для приближённых расчётов принимают: t1 = 0,46 усл. т/т;

t2 = 0,3 усл.т/т;

t3 = 0,37 усл.т/т.

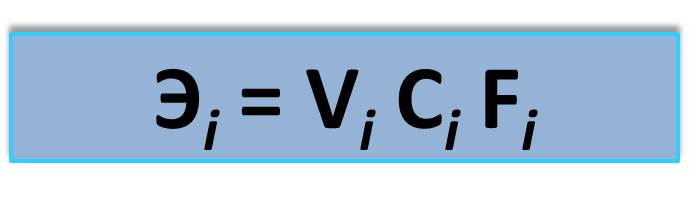

Экологическая ёмкость каждого компонента среды определяется как

где Vi – экстенсивный параметр, определяемый размером территории (км, км3) (для V1 = Sh, где h – приведённая высота слоя воздуха, подвергшегося техногенному загрязнению;

S – площадь территории региона, области, города);

V2 – полный среднегодовой объём всех поверхностных водоёмов и водотоков территории, км3;

V3 = S – площадь территории;

Ci – содержание (концентрация) главных экологически значимых субстанций в 1-й среде.

Для расчёта принимают: C1 = 3 × 105 т/км3;

С2 = 109 т/км3;

C3 = B/V3 т/км2 (содержание кислорода О2 и углекислого газа СО2);

Fi – скорость кратного обновления объёма или массы среды, год–1.

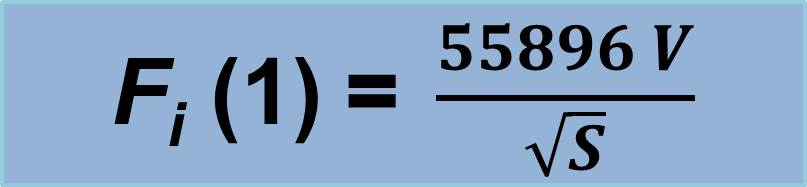

В расчётах используются следующие зависимости:

,

,

где v – годовая средняя скорость ветра, м/с;

,

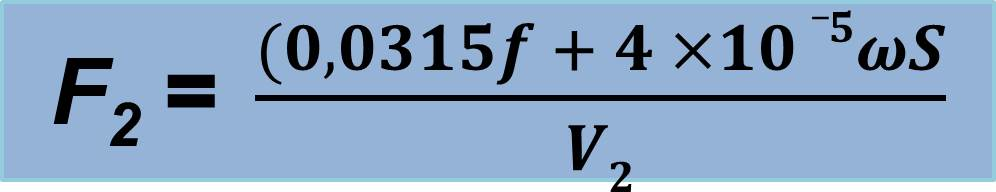

,

где f – суммарный расход воды в водоёмах при входе в территорию, м3/с;

ω – среднегодовое количество осадков, мм /год;

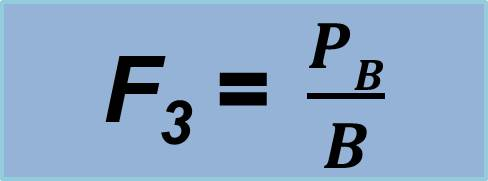

,

,

где Рв – средняя годовая продукция сухого вещества биомассы, т/год;

В – среднегодовая биомасса сухого вещества.

Величины Рв и В определяются по прил. 11.

Рассчитанная величина ЭТТ является компромиссом между социально-экономическими и социально-экологическими требованиями.

С позиций экоразвития такой компромисс недопустим. Более объективный показатель – норматив предельно допустимой нагрузки (ПДНТ). Он отличается от ЭТТ тем, что в первом учитывается еще и социальная ценность объектов, испытывающих техногенную нагрузку.

Экологическая техноемкость территории (ЭТТ) и предельно допустимая техногенная нагрузка (ПДНТ) – это фундаментальные экологические нормативы, предназначенные для регламентации территориальной хозяйственной деятельности, находящиеся на стадии законодательного утверждения. |

В основном настоящее нормирование опирается на санитарно-гигиенические нормы.

ЭТТ количественно определяется суммой экологических техноёмкостей компонентов природного комплекса (атмосфера, гидросфера, недробиосфера – почва, земля).Количественное выражение этих показателей представляется через условные тонны в год.