ФИЗИКА

Далее нам предстоит рассматривать процессы, происходящие за непрозрачной преградой с отверстиями, когда на эту преграду падает световая волна. В приближении геометрической оптики свет за преградой не должен проникать в область геометрической тени. В действительности же световая волна в принципе распространяется во всём пространстве за преградой, проникая в область геометрической тени, причём это проникновение оказывается тем более существенным, чем меньше размеры отверстий. При диаметре отверстий или ширине щелей, сравнимых с длиной световой волны, приближение геометрической оптики оказывается совершенно неправомерным.

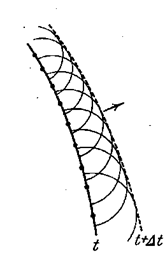

Качественно поведение света за преградой может быть объяснено с помощью принципа Гюйгенса, который устанавливает способ построения фронта волны в момент времени t + Δt по известному положению фронта в момент времени t.

Согласно принципу Гюйгенса, каждая точка, до которой доходит волновое движение, служит центром вторичных волн; огибающая этих волн даёт положение фронта волны в следующий момент (рис. 5.1.21; среда предполагается неоднородной – скорость волны в нижней части рисунка больше, чем в верхней).

Рис. 5.1.21 |

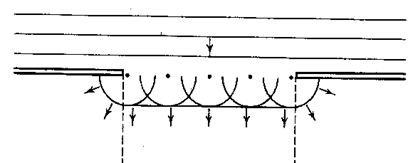

Пусть на каждую преграду с отверстием падает параллельный ей фронт волны (рис. 5.1.22). По Гюйгенсу, каждая точка выделяемого отверстием участка волнового фронта служит центром вторичных волн, которые в однородной и изотропной среде будут сферическими. Построив огибающую вторичных волн, мы убеждаемся в том, что за отверстием волна проникает в область геометрической тени (на рис. 5.1.22 границы этой области показаны пунктиром), огибая края преграды.

Рис. 5.1.22 |

Принцип Гюйгенса не даёт никаких указаний об интенсивности волн, распространяющихся в различных направлениях. Этот недостаток был устранён Френелем, сформулировавшим принцип Гюйгенса-Френеля.

к к к