‘»«» ј

Характеристики звука. Если упругие волны в воздухе имеют частоту в пределах от 16 до 20000 Гц, то достигнув человеческого уха, они вызывают ощущение звука. Поэтому упругие волны в любой среде, имеющие частоту, заключённую в указанных пределах, называют звуковыми волнами или просто звуком. Упругие волны с частотами, меньшими 16 Гц, называются инфразвуком, а с частотами, превышающими 20000 Гц – ультразвуком. Инфра- и ультразвуки человеческое ухо не слышит.

Люди различают звуки по высоте, тембру и громкости. Каждой из этих субъективных оценок соответствует определённая физическая характеристика.

Всякий реальный звук является наложением гармонических колебаний с определённым набором частот. Если в звуке присутствуют колебания всех частот, заключённых в некотором интервале, то спектр называется сплошным. Если звук состоит из колебаний дискретных частот, то спектр называется линейчатым. Сплошным акустическим спектром обладают шумы. Колебания с линейчатым спектром называются тональными.

Высота тонального звука определяется основной (наименьшей) частотой. Относительная интенсивность обертонов определяет тембр звука.

Под интенсивностью звука понимают среднее по времени значение плотности потока энергии, которую несёт с собой звуковая волна. Для того, чтобы вызвать звуковое ощущение, волна должна обладать некоторой минимальной интенсивностью, которая называется порогом слышимости.

Наиболее чувствительно человеческое ухо к частотам от 1000 до 4000 Гц. В этой области частот порог слышимости составляет в среднем около 10-12 Вт/м2. При других частотах порог слышимости лежит выше (рис. 4.2.7).

Рис. 4.2.7 |

При интенсивностях порядка 1-10 Вт/м2 волна перестаёт восприниматься как звук, вызывая в ухе лишь ощущение боли и давления. Значение интенсивности, при котором это происходит, называется порогом болевого ощущения (рис. 4.2.7).

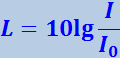

Субъективно оцениваемая громкость звука возрастает гораздо медленнее, чем интенсивность звуковых волн. При возрастании интенсивности в геометрической прогрессии громкость возрастает примерно в арифметической прогрессии, т.е. линейно. Поэтому уровень громкости L определяется как логарифм отношения интенсивности I данного звука к интенсивности I0, принятой за исходную:

(4.2.38)

Исходная интенсивность I0 принимается раной 10-12 Вт/м2.

Единица уровня громкости, определяемого формулой (4.2.38), называется белом (Б). Обычно пользуются в 10 раз меньшей единицей – децибелом (дБ). Значение L в децибелах определяется выражением

(4.2.39)

.

.

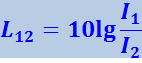

Отношение двух любых интенсивностей I1 и I2 также может быть выражено в децибелах:

(4.2.40)

.

.

Например, затухание в 20 дБ означает, что интенсивность уменьшается в 100 раз.

Диапазон интенсивностей, при которых волна вызывает в человеческом ухе звуковое ощущение (от 10-12 до 10 Вт/м2), соответствует значениям уровня громкости от 0 до 130 дБ.

Энергия звуковых волн крайне мала.

Ультразвуковые волны можно получать в виде направленных пучков. Они используются, в частности, для целей локации. С их помощью можно определять положения подводных лодок, измерять глубины, снимать рельеф морского дна и т.д.

Ультразвуковая локация позволяет летучей мыши хорошо ориентироваться в темноте.

Эффект Доплера для звуковых волн. Назовём приёмником устройство, способное воспринимать звуковые колебания среды. Если источник и приёмник неподвижны относительно среды, в которой распространяется волна, то частота колебаний, воспринимаемых приёмником, будет равна частоте ν0 колебаний источника. Если же источник или приёмник либо оба они движутся, то частота ν, воспринимаемая приёмником, может оказаться отличной от ν0. Это явление получило название эффекта Доплера.

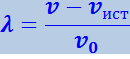

Предположим, что источник и приёмник движутся вдоль соединяющей их прямой. Скорость источника νист. будем считать положительной, если он движется по направлению к приёмнику, и отрицательной, если он движется в направлении от приёмника. Аналогично скорость приёмника νпр. будем считать положительной, если он движется по направлению к источнику, и отрицательной, если он движется в направлении от источника.

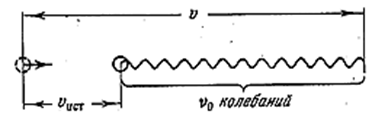

Если источник неподвижен и колеблется с частотой ν0, то к моменту, когда он будет завершать ν0-е колебание, порождённый первым колебанием «гребень» волны успеет пройти в среде путь ν (ν – скорость распространения волны относительно среды). Поэтому порождённые источником за секунду ν0 «гребней» и «впадин» волны уложатся на длине ν. Если же источник движется относительно среды со скоростью νист., то в момент, когда источник будет завершать ν0-е колебание, «горб» порождённый первым колебанием, будет находиться от источника на расстоянии ν - νист. (рис. 4.2.8). Следовательно, ν0 «горбов» и «впадин» волны уложатся на отрезке ν - νист., так что длина волны будет равна

(4.2.41)

Рис. 4.2.8 |

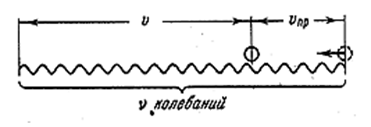

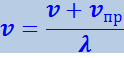

Мимо неподвижного приёмника пройдут за секунду «горбы» и «впадины», укладывающиеся на длине ν. Если приёмник движется со скоростью νпр., то в конце промежутка времени в 1 с он будет воспринимать «впадину», которая в начале этого промежутка отстояла от его теперешнего положения на расстоянии v. Таким образом, приёмник воспримет за секунду колебания, отвечающие «горбам» и «впадинам», укладывающимся на длине ν + νпр. (рис. 4.2.9), и будет колебаться с частотой

.

.

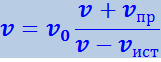

Подставив в эту формулу (4.2.41), получим:

(4.2.42)

.

.

Рис. 4.2.9 |

Из (4.2.42) следует, что при движении источника и приёмника, когда расстояние между ними уменьшается, воспринимаемая приёмником частота ν оказывается больше частоты источника ν0. Если же расстояние между источником и приёмником увеличивается, ν будет меньше ν0.

В случае, когда направления скоростей νист. и νпр. не совпадают с проходящей через источник и приёмник прямой, вместо νист. и νпр. в формулу (4.2.42) нужно подставить проекции векторов ![]() и

и ![]() на направление этой прямой.

на направление этой прямой.

к к к